对英国主流媒体涉华暴恐新闻话语的研究

——以“3·01”昆明火车站暴恐案为例

2019-01-23

(杭州电子科技大学外国语学院 浙江 310018)

一、研究背景

自2014年全球恐怖袭击数总量达到本世纪以来的峰值(13463次)后,恐怖袭击数、恐怖袭击致死伤数、恐怖主义威胁指数均呈下降趋势。[1]虽然国际社会共同打击恐怖主义的决心与努力初见成效,但是随着近年恐怖主义形式和战术的多变,除了抢劫、刺杀、爆炸、绑架等,借助信息全球化的网络恐怖主义的破坏力仍然不容小觑,如何从多方位、多渠道对一切形式的恐怖主义进行有效打击,维护政治稳定和社会秩序,是国际社会共同面临的严峻问题。新闻媒体因其具备一种强大的信息资源,可以在受众中定向传播某种特定信息或知识,并引导人们的想法和思考方式,因此新闻媒体对涉恐话语的建构可以在一定程度上影响人们对恐怖主义的认知。近年来,随着中国国际地位的不断提升,国内公共事件势必会成为外国媒体竞相报道的对象,而涉恐事件的新闻报道涉及国家安全及形象,敏感度高,其话语建构和表达是否得当至关重要,本文章以英国主流媒体《卫报》和《每日电讯报》对2014年3月1日21时20分左右发生在中国云南省的“3·01”昆明火车站暴恐案的系列报道为研究样本,剖析了英国价值观意识形态下的英国主流媒体,是如何对涉华恐怖主义话语进行建构的,同时也为中国应对此类事件进行的对外新闻话语建构提供参考。之所以以该事件为研究对象,是因为2014年时值全球恐袭高峰期,而这一事件又是国内一起由新疆分裂势力团伙一手策划组织的严重暴力恐怖事件,共造成平民29人死亡和143人受伤,社会影响恶劣,各方反响强烈。

二、媒体话语与恐怖主义

自2001年美国“9·11”恐怖袭击事件发生后,学界关于恐怖主义的相关研究大量出现,研究视角大致可以分为唯物主义视角、批判主义视角和建构主义视角,其中“建构视角下的学者,以对恐怖主义的相关话语为研究对象,通过考察‘谁如何说恐怖主义’审视话语主体对恐怖主义的认知,以及与这种认知互动的政策实践。”[2]钱毓芳[3](2010)利用语料库对英国《太阳报》关于恐怖主义的主题词进行了分析,发现相较于“9·11”之前,其期间和之后,更多表达情感的形容词被用以描述恐袭带来的灾难和伤害,同时“邪恶”一词频繁地与“宗教”“伊斯兰”搭配在一起,几对正反义形容词重复出现,如“善与恶”“对与错”“文明与野蛮”,指出这些涉恐话语意在构建一种二元对立关系,妖魔化恐怖分子,引导民众树立“正确”的观念。

媒体作为大众传播工具是一把双刃剑,大量的涉恐报道虽然在一定程度上给与恐怖主义“宣传”,但是“媒体也是重要的政治行事者,它们并非恐怖事件或相关信息的被动传播载体,而是事件意义的诠释者和事件性质的界定者,并积极参与着恐怖主义的建构。”[4]作为大众主要的信息来源渠道,媒体对于信息和知识的传播有着多种技巧,例如议题设置、框架化、选择性表述、针对性例证、倾向性断言等等,因此不同价值观或政治意图作用下的新闻媒体,对涉恐话语的建构必然不同,受众需要批判地审视媒体话语,选择性地接收信息。

三、个案分析

(一)样本选取及统计

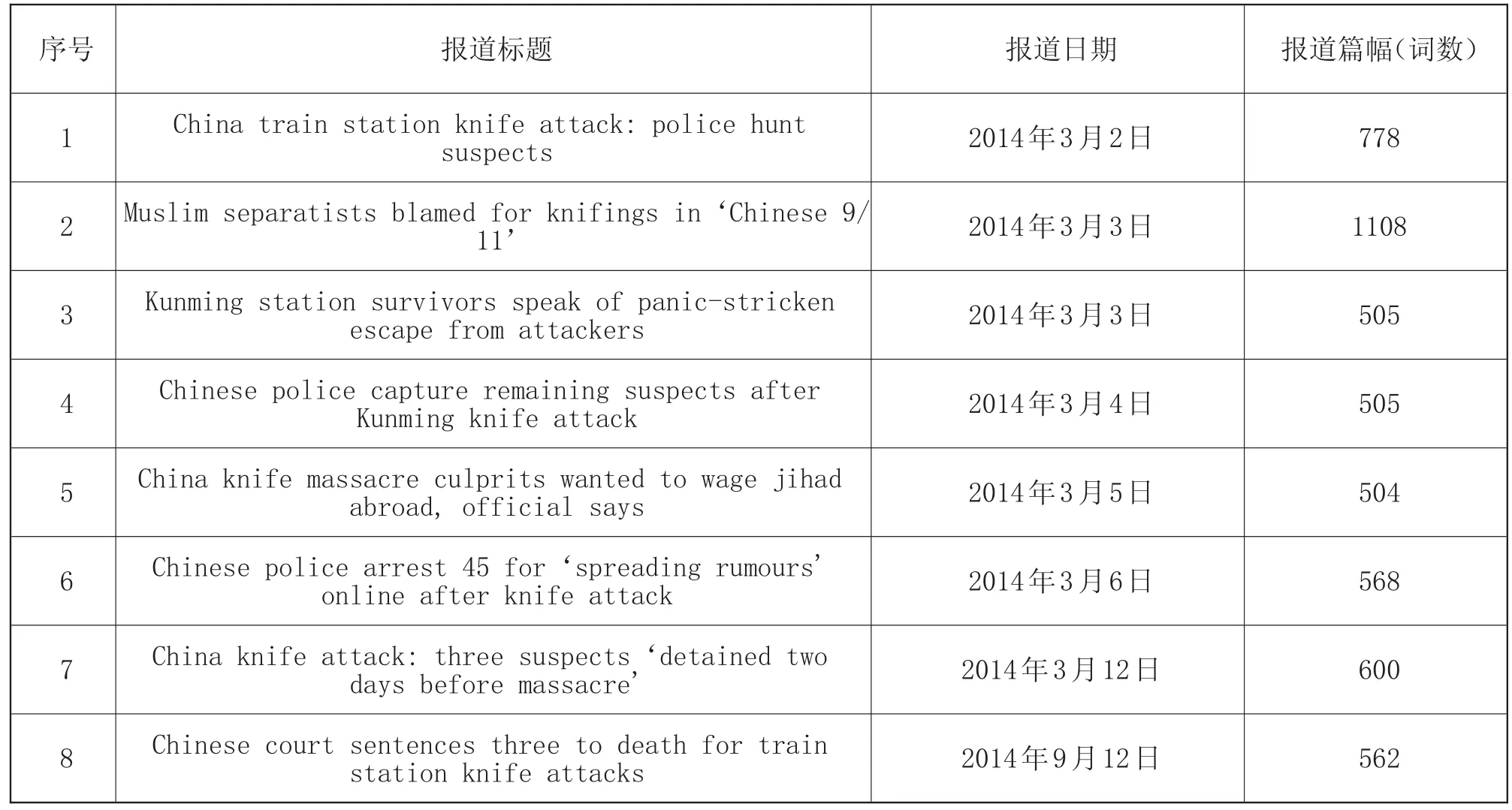

文章以知名新闻数据库LexisNexis为来源,分别以“The Guardian”(《卫报》)和“The Daily Telegraph”(《每日电讯报》)为目标刊物,以“Kunming”和“train station”为关键词,以2014年3月1日至12月31日为时间段,搜索与“3·01”昆明火车站暴恐案有关的新闻报道,在剔除重复和相关度不高的文本后,分别得到《卫报》有效样本8篇、《每日电讯报》有效样本2篇,共计10篇,具体报道标题、报道日期和报道篇幅(词数)见表1和表2。

(二) 样本分析

1.样本概况分析

由表1可见,《卫报》对于昆明火车站暴恐案进行了多日持续的关注与报道,时间跨度从事发次日一直到同年9月12日的一审宣判为止,过程较为完整,可以反映出《卫报》对该事件新闻价值的认可,另外大部分报道篇幅长度在500至800个英文词之间,最长的一篇报道有1108个词。表2显示,《每日电讯报》的报道数量只有2篇,远远低于《卫报》的8篇,报道时间分别为事发第3天和一审判决次日,两篇报道的篇幅长度分别为860和77个英文词,由此可见,《每日电讯报》对该事件的关注程度明显小于《卫报》,不仅未就整个事件始末进行多视角跟踪挖掘报道,报道的及时性也有所不及。

表1 《卫报》关于昆明火车站暴恐案的相关报道信息

表2 《每日电讯报》关于昆明火车站暴恐案的相关报道信息

2.媒体话语建构的策略差异

(1)是恐怖主义还是非恐怖主义

从表1所列8篇新闻报道的标题可以看出,《卫报》采用“knife attack(s)”(持刀攻击)、“knife massacre”(持刀大屠杀)、“knifings”(切割)等词定性此次暴恐事件,而没有直接使用“terrorism”(“恐怖主义”)、“terror attack”(“恐怖袭击”)、“terrorist attack”(“恐怖分子袭击”)等词定性,这与中国政府对此次恐怖袭击事件的定性不一致,只有第二篇报道的标题中加引号地援引新华社的“Chinese 9/11”(中国的9·11事件),例1中的“terrorist attack”(“恐怖分子袭击”)和例2中的“terror suspects”(“恐怖嫌犯”)都特意用了引号,与报刊对事件定性的“knife attack”形成鲜明对比。值得注意的是,与《卫报》的“非恐怖主义”话语建构截然不同,《每日电讯报》在9月13日的新闻标题中使用了“terrorist”(恐怖分子)一词,表明该报认同中国政府对此事件的定性,例3和例4中分别直接使用的“terrorist attacks”(恐怖分子袭击)和“terrorists”(恐怖分子)都反映了该报把昆明暴恐案归类为恐怖主义行列。由此,看似两大报刊媒体似乎并未同一战线。

例1 Xinhua described the violence as"an organised,premeditated violent terrorist attack",and said evidence at the crime scene showed separatists were responsible...(新华社描述该暴力事件为“一场有组织、有预谋的暴力恐怖袭击”,并提到犯罪现场留下的证据显示分离主义分子要对此事负责……)

(《卫报》,3月3日)

例2 Chinese authorities detained three"terror suspects"two days before this month's gruesome knife attack at a south-western Chinese train station...(在本月中国西南火车站发生可怕的持刀袭击事件前两天,中国当局拘留了三名“恐怖嫌犯”……)

(《卫报》,3月12日)

例3 China reacted with shock and fury yesterday after Kunming,a famously tranquil tourist destination better known as the Spring City,became the scene for one of the worst terrorist attacks in recent Chinese history.(昨日,中国政府对于以春城闻名的著名旅游目的地昆明成为中国近代历史上最严重的恐怖袭击地之一,表现出了震惊和愤怒。)(《每日电讯报》,3月3日)

例4 Beijing immediately blamed the attack,which came on the eve of two key political summits in the capital,on terrorists from the restive,oil-rich province of Xinjiang in west China.(北京方面立即将此次袭击归咎于中国西部动荡不安、石油资源丰富的新疆地区的恐怖分子,此次袭击发生在北京即将举办两场重要的政治峰会前夕。)

(《每日电讯报》,3月3日)

(2)负面或特定话语的反复关联

在《卫报》的8篇报道中,Xinjiang(新疆)一词在正文中总共出现34次,各篇平均出现频次为4.25次,而“Uighur(s)”(维吾尔人)一词总共出现33次,各篇平均出现频次为4.13次,在《每日电讯报》的两篇报道中则分别出现了6次和4次,各篇平均出现频次依次为3次和2次,由此可见,《卫报》在关联策略上,更多地选取与“新疆”和“维吾尔人”相关的话语进行建构,且多数为负面话语。例5中的“repeated outbreaks of violence amid friction”(反复爆发的摩擦和暴力冲突)、“suppress”(镇压)、“riots”(暴动骚乱)以及例6中的“festering and widespread discontent”(极度普遍不满)、“heavy-handed”(高压)、“draconian”(严厉苛刻)等话语的采用,反映出两大媒体一致,意图建构中国政府和新疆维吾尔族两者之间“不和”的负面形象。

例5 Xinjiang has seen repeated outbreaks of violence amid friction between authorities and members of the Uighur minority,who say their religion and culture are suppressed.In 2009,almost 200 died in riots in the capital of the north-western region.(新疆一再爆发当局和宣称宗教及文化受到压制的维吾尔少数民族之间的摩擦和暴力冲突。2009年,将近200人死于西北部地区的骚乱。)(《卫报》,3月4日)

例6 Xinjiang is home to the Uighurs,a largely Muslim,Turkic-speaking group,among whom there is festering and widespread discontent over what is perceived to be Beijing's heavy-handed governance and draconian stance on religious freedom.(新疆是维吾尔人的大本营,维吾尔人主要是穆斯林,是土耳其语的群体,他们被认为极度普遍不满于中国政府的高压统治和对宗教自由的严厉立场。)(《每日电讯报》,3月3日)

结语

对以上样本的分析可知,英国两大主流报刊《卫报》和《每日电讯报》,虽然对昆明暴恐案的定性不同,不管是“持刀攻击”还是“恐怖主义”,他们都选用了将此事件与中国“新疆”话语关联的策略,意图塑造中国社会的不和谐和中国政府的负面形象。“英国政府把极端主义与英国价值观对立起来,凡是从口头或行动上反对英国基本价值观的都属于极端主义,这种英国基本价值观包括民主、法治、个人自由、相互尊重、对不同信仰的宽容。”[5]按理说,在英国主流价值观意识形态主导下,英国的主流媒体在报道中国的昆明恐袭事件时,应该强烈谴责恐怖主义行径,但是他们却利用掌握的舆论拿中国的宗教和文化自由大做文章,营造分裂氛围,其意图昭然若揭。在英国这两大主流报纸的涉恐话语中,显然新闻媒体不是单一、被动的信息传递者,而是可以策略运用各种资源和语言技巧的权力实施者和意识形态建构者,读者需要运用批判性思维来审视新闻话语所传递的信息。■