满足儿童学习需求,为概念教学加点料

2019-01-16李玉华

李玉华

数学概念严谨、抽象、广泛,要使学生深刻理解全新的概念,就需要教师 “变成”学生,以儿童的视角创设儿童喜欢的学习方式,改变有限学习条件,增加吸引学生的“调味料”,使其内在学习状态与外在学习环境达到和谐平衡的状态。笔者对此进行了一些思考和尝试。

一、巧设复习情境,增添童趣味,挖掘概念背景

复习是概念教学的前奏,是形成概念的基础。有效复习需从学生已有的知识经验出发,考虑展开新课所需的基础知识、新知探究可能出现的思维障碍等因素。“有余数的除法”是苏教版二年级下册的内容,是学生第一次接触“余数”,是以后学习除法的基础。我以两次教学“有余数的除法”为例,谈谈复习引入环节的设计。

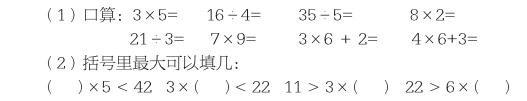

第一次教学,我关注了计算复习。

课始,学生进行以上练习,以激活旧知,为“新授”打基础。但在教学后我发现:作为“有余数除法”的起始课,学生思维的障碍点不在于计算,而在于用怎样的算式去表示平均分的过程与结果。

为疏通学生思路,充分做好新知学习的铺垫,我重设复习引入内容,将之集中于“巩固四则运算的意义”,从而强调除法的实际背景。

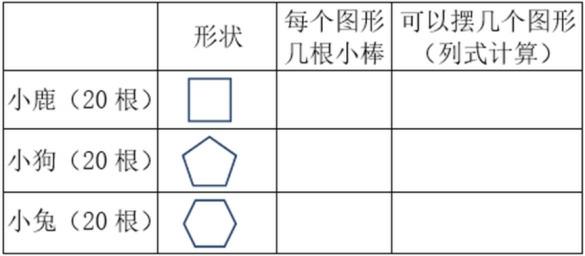

(1)出示:请用算式表示小动物摆小棒的过程和结果。

①小猫先摆了3根,又摆了2根,一共多少根?怎样列式计算?为什么用加法做?

②小猴它是这样摆的(课件演示摆出4个2),谁来表示?为什么用乘法表示?

③小鹿拿了15根小棒(出示),用5根小棒摆1个五边形,又用5根摆1个五边形,一共摆了3个五边形,你能用算式表示它摆的过程和结果吗?

追问:现在为什么不再用加法和乘法,而是用除法做了呢?

师:这里的“15”表示什么?“5”和“3”呢?

(2)导入:看来,摆小棒里的奥秘还真多!我们今天继续通过摆小棒来研究数学问题!

生动有趣的童话情境常常为儿童所喜欢,以这样的方式打开学习之门,能有效调动学生的学习积极性,使学生用最短时间将注意力集中到学习活动中,并在复习回顾中深化对除法意义的理解,为学习“有余数的除法”奠基。

二、重置探究活动,加深研究味,聚集概念本质

数学概念仅靠老师详尽地讲解和演示,是难以叙述清楚的。学生如能在充分操作中动脑思考,经历发现、创新过程,就能更加顺利地获得理性知识,发现数量关系,明白计算原理,数学概念也会变得更加清晰。仍以“有余数的除法”一课为例,知道“有余数的除法及余数含义”是本课重点之一。为此,我设计了多次操作活动,但从课上学生的操作情况看是不成功的。

第一次操作,我要求学生用20根小棒摆五边形、六边形。小棒数量多,学生摆得手忙脚乱,小棒体型圆,学生首尾相接时易滚动,要重新摆。另外,摆的形状学生不熟悉。“老师,小棒掉了,找不到了!”“呀,我摆的五边形少了1根!”“老师,它总是逃走,摆不了!”……一个个操作障碍加大了操作难度,延长了操作时间,使学生顾此失彼,难以适应。他们的目光本应通过操作关注平均分的过程与结果,但遗憾的是,众多困难给学生带来了不少学习干扰,学生思考重点发生偏离,操作不仅发挥不了应有作用,还浪费了宝贵的学习时间。

由于未曾站在学生的角度设计探究活动,最终使探究环节热热闹闹,却缺少应有的思维含量告终,经过反思,我重置探究環节:(1)改变探究活动的外在条件,更换小棒、减少数量,改变所摆图形,排除学习干扰。(2)勾连新旧知识,合理表示操作结果,提高思维能力。(3)设计比较环节,让学生在对比、判断、发现中聚集概念本质。

我将小棒更换成细小且不光滑的小棒,将20根减少到9根,将五、六边形改为熟悉易操作的正方形。这些学习材料的变换,给学生提供了适合操作的保证,提高了操作活动的效率。学生通过摆小棒,获得了平均分的结果。

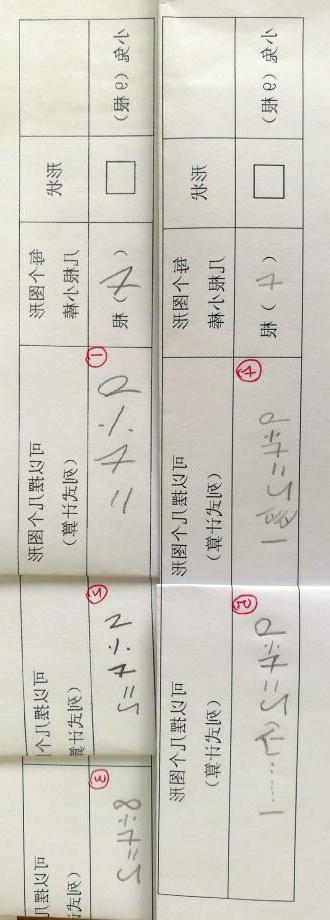

“老师,多1根,怎么办?”“这得数写不了!”……一个个思维冲突,学生的注意点集中到“如何表示平均分的结果”,在尝试后获得了多种不同案例。

有不同就有争论,有问题就有探究。学生进行小组讨论、交流:算式①没写出得数;②没有正确表示平均分的结果;③没有合理表示小棒的总数;④和⑤都是正确的,相比较来看,算式⑤更为简洁。学生在互动中达成共识:9÷4=2(个)……1(根),思维逐步走向深刻。

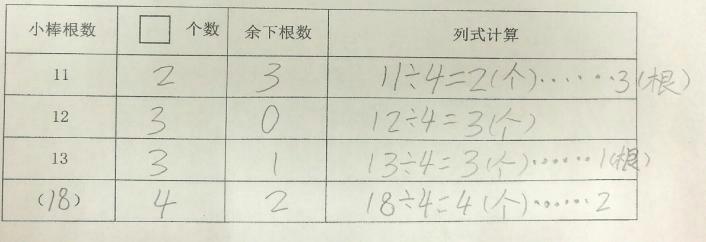

重置探究活动,变“凌乱”为“有序”,学生的知识增长自然发生。为使学生的思维得到更好的发展,操作后,我组织了两次对比:首先是比较一组连续数(9-13)进行平均分的结果。学生通过思考、交流,很自然地获得了“余数要比除小”的感性认识。接着,我组织学生开展自主探究活动:根据新经验在头脑中想一个小棒数,思考将之平均分会出现的结果,再用小棒摆一摆,用算式算一算,以验证刚才的结论是否正确。学生通过理性思考,不完全验证,从被除数“9-18”的案例中探索并成功归纳出“余数要比除数小”的基本法则及余数变化规律。

为完善学生的认知体系,我引导学生进行第二次比较,将“没有余数的除法算式”和“有余数的除法算式”进行对比。

学生兴奋地发现:没有余数的除法就是以前学习的除法算式,即余数为0的情况。新旧知识的勾连,有效地拓展了除法的范围,使学生很好地从整体上把握除法内容。

三、精选学习材料,追寻生活味,丰富概念外延

教学活动是基于一定的学习材料展开的,当丰富的学习素材很好地支撑学生的学习时,这些“学材”的价值就达到了最大化。组织概念教学,教师应从学生的学习需求出发,对教学资源进行开掘、整合、拓展,形成适合学生自主学习的材料。好的“学材”是人与知识对话的纽带,是“文本课程”向“体验课程”转化的新媒介。

在学习“认识面积单位”前,学生虽然已经积累了部分常见图形的特征及周长含义等,但面积概念相对于长度概念更为抽象,确定面积大小就更加不易。我觉得,如此概念课不宜过多依靠课件开展教学,可以变“看得见却够不着的电子图片”为“直观的实物材料”。教师组织学生开展小组合作学习,课前搜集大小不同的实物图,甚至“制造”一些材料,比如“1 m2”的报纸、地毯等,将这些素材布置在教室墙上、地面、角落。学习最好的途径是自己去发现。课上,教师可引导学生开展多种估计、测量、想象、体验活动。比如:在认识完“1cm2”的大小后,可开展以下活动:①找一找:教室里哪些图形的大小可用“1cm2”测量。②估一估:估计找到图片的大小是几cm2,并用“1cm2”的小正方形测量验证估计结果。③画一画:将你刚才测量的图形画到纸上,并表示出它有几cm2。④填一填:进行填写合适单位的练习,并呈现相关实物材料。当学生感悟到“平方厘米”无法表示时,顺水推舟地引入“平方分米”“平方米”的学习。

儿童文学研究所所长朱自强教授说:“让童心为新鲜的一切而跳。”丰富而精彩的体验活动,形象且切实的感性材料,使学生获得了大量的直观体验。由直观到抽象,再回到实际,学生“看见”了自己的思维痕迹,不仅对三个基本面积单位呈现的样子有了清晰完整的记忆,同时也能在脑中规划出多个面积单位所表示的大小,积累起有价值的数学活动经验。

“我们必须会变成小孩子,才配做小孩子的先生。”这是教育家陶行知说的。这让我印象深刻,每每想起,总会被触动,直达内心深处。我以为,作为孩子们的导师,要学会让自己成为儿童,拥有儿童的视角,尊重儿童的思维规律、需求,探究适应儿童的数学课堂,促进深度学习,培养核心素养。