血管紧张素转换酶与阿尔茨海默病及轻度认知功能障碍的相关性研究

2019-01-16菁媛乃静

, , ,菁媛, ,乃静

阿尔茨海默病(Alzheimer disease,AD)为临床常见的中枢神经系统病变,具有发病隐匿、病情慢性进行性进展等特征,为老年期痴呆多发类型[1]。AD病人多表现为语言障碍、人格改变、认知功能障碍、渐进性记忆障碍等多种神经精神症状,给病人工作、社交、生活产生了极大影响。目前,临床对中晚期AD病人治疗难以取得理想疗效,因此将研究重点转向早期诊断及干预。有研究指出,轻度认知功能障碍(mild cognitive impairment, MCI)为介于正常衰老及痴呆间的中间状态,在临床已公认是AD前期状态,为AD发病预警信号[2-3]。Richter等[4]发现,血管因素在AD发病及进展中具有重要作用。肾素-血管紧张素系统(renin-angiotensinsystem, RAS)为机体主要神经内分泌系统,包括血管紧张素Ⅰ~Ⅳ、血管紧张素转换酶、肾素与其对应受体,可经影响肾脏、心血管等途径发挥维持内环境稳定、平衡水盐、稳定血压作用。其中血管紧张素转换酶(angiotensin-converting enzyme,ACE)为RAS中限速酶,能调节血压水平,且广泛分布于中枢神经系统。相关研究表明,ACE可影响P物质降解参与β-淀粉样蛋白降解或通过影响血管紧张素Ⅱ水平对乙酰胆碱产成进行抑制,进而损伤认知功能[5-6]。本研究选取我院52例AD病人及52例MCI病人,并通过设置健康对照组,探讨ACE与AD及MCI的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 抽取2015年6月—2016年10月我院收治的52例AD病人作为AD组,52例MCI病人作为MCI组,另选取52名同期体检健康者作为对照组。AD组,男28例,女24例;年龄60岁~78岁(69.46岁±7.22岁)。MCI组,男32例,女20例;年龄60岁~80岁(69.51岁±7.30岁)。对照组,男30名,女22名;年龄61岁~81岁(69.38岁±7.19岁)。对比3组性别、年龄等基线资料差异无统计学意义(P>0.05),可进行对比研究。

1.2 病例组纳入及排除标准 纳入标准:符合中华医学会制定的AD及MCI临床诊断标准[7];简易精神状态检查量表(Minimum Mental State Examination,MMSE)评分<23分;病人及其家属知情同意本研究。排除标准:合并血液系统病变者;肺、心、肾等脏器并发功能障碍或衰竭者;血管紧张素转换酶抑制剂类药物对研究结果造成影响者。

1.3 方法 所有研究对象于晨起时抽取5 mL空腹静脉血,抗凝后进行DNA抽提,用PCR反应进行扩增,2%琼脂糖凝胶电泳,紫外光下观察结果。ACE引物设计:上游引物为5′-GGACTCTGTAAGCCACTGCTGG - 3′,下游引物为5′-GTGGCCATCACATTCGTCAGAT - 3′。PCR反应循环参数:变性为94 ℃ 60 s,预变性为94 ℃ 60 s,退火58 ℃ 70 s,延伸为72 ℃ 80 s,终末延伸为72 ℃ 5 min,共包括35个循环。在紫外灯照射下查看PCR扩增产物,并对结果予以多态性分析。明确PCR产物包括3种类型:PCR扩增产物为498bp插入纯合子型(II型)、207bp缺失纯合子型(DD型)、207+498bp杂合子型(ID型)。

1.4 观察指标 采用酶联免疫吸附法(ELISA)检测3组血清ACE活性。PCR反应对比3组ACE基因型与等位基因频率分布情况。

2 结 果

2.1 各组血清ACE活性对比 AD组血清ACE活性高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),MCI组血清ACE活性高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 各组血清ACE活性对比(±s) U/L

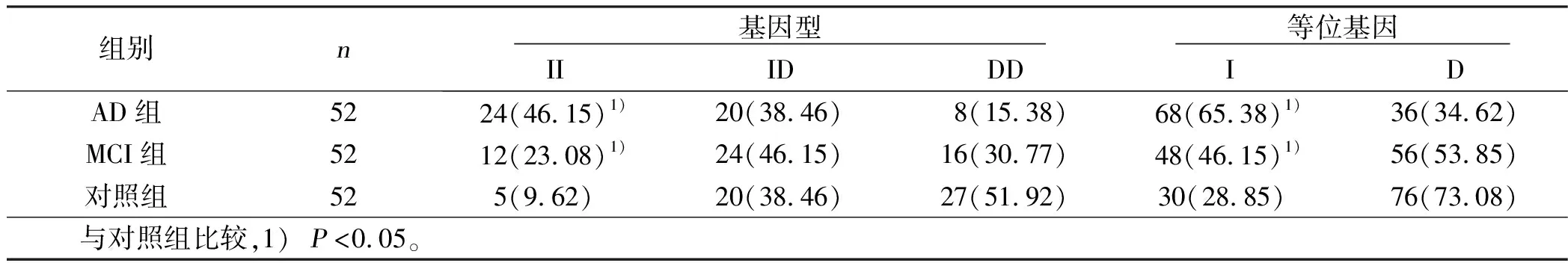

2.2 各组ACE基因型与等位基因频率分布情况对比 AD组及MCI组与对照组之间基因型及等位基因频率比较差异均有统计学意义。AD组及MCI组的II基因及Ⅰ等位基因频率均显著高于对照组 (AD组与对照组比较:χ2=22.76,P<0.05;χ2=27.86,P<0.05;MCI组与对照组比较:χ2=6.06,P<0.05;χ2=6.05,P<0.05)。详见表2。

表2 各组ACE基因型与等位基因频率分布情况对比 例(%)

3 讨 论

AD为临床常见疾病,属多因素制约及影响的退行性疾病类型。AD神经病理学特征主要包括神经元纤维缠结(NFTs)与老年斑(SP)形成及神经元减少等。AD病人多表现为与自身受教育程度及年龄不符的认知功能损伤、日常生活能力减退,并伴有不同程度行为能力障碍及神经精神症状,对病人生活质量及家庭经济造成了极大影响。

临床医学根据AD病人年龄不同分为早发性AD(≤65岁)及晚发性AD(>65岁),且依据病人是否具有家族发病史分为散发性及家族性,其中散发性及晚发性AD病人较多[8]。目前,临床关于AD发病机制存在多种假说,但均未能有效解释该病发病过程及病理症状,但公认AD发病4种相关基因包括载脂蛋白E(apolipoprotein E,APOE)基因、早老素1(presenilin 1,PS1)基因、早老素2(PS2)基因、淀粉样前体蛋白(amyloid precursor protein,APP)基因。Heo等[9]研究发现,脑部脑细胞外β淀粉样蛋白(β-amyloid,Aβ)异常沉积为AD病理特征之一,Aβ加工过程中APP、PS1、PS2均出现点突变,对Aβ沉降速率造成影响,并致使皮质内Aβ1-42聚集和认知功能退化呈正相关关系。邓锦凤等[10]研究表明,ACE参与Aβ沉淀与聚集、纤维形成,影响AD病人认知功能。

ACE广泛分布于脑组织,尤其是在终板脉络丛、穹窿下器官、血管、脑室、室管膜细胞、脉络丛,在垂体后叶、正中隆起、下丘脑神经内分泌核、基底节内也有大量分布[11-12]。随着临床研究深入,RAS与MCI及AD间关系得到广泛重视。RAS具备多种功能,可对机体温度、下丘脑-垂体-肾上腺轴进行调节,影响妊娠及生殖功能;还可对自主神经系统活性、血压与体液平衡、情绪与行为活动等进行调控,并保证血脑屏障稳定性。而ACE为RAS系统内的一种限速酶,在β-淀粉样蛋白代谢过程中具有重要参与,同时也是中枢系统内P物质主要降解酶之一。P物质可对脑啡肽酶、淀粉样蛋白活性进行调节,并降低β-淀粉样蛋白含量。姚胜旗等[13]研究也证实ACE参与Aβ降解,进而对AD发病及进展进行调节。此外,还有研究认为,ACE可将β-淀粉样蛋白1-42转为β-淀粉样蛋白1-40(毒性较前者低),减小β-淀粉样蛋白1-42与β-淀粉样蛋白1-40比值,进而改善β-淀粉样蛋白沉积异常现象[14]。本研究发现,AD病人血清ACE活性高于对照组,MCI病人血清ACE活性高于对照组,但差异无统计学意义。ACE基因位于常染色体17q23,其基因长度为21×103,主要包含25个内含子与26个外显子。此外,ACE基因包括70多种DNA多态性,其中临床关于第16个内含子缺失(D-allele)或插入(I-allele)287个重复碱基对I/D基因多态性的研究较多,包括II型、DD型和ID型。目前,临床多项研究证实[15-16],ACE I/D基因多态性和AD及MCI发病及进展具有一定相关性。而本研究结果显示,AD组及MCI组ACEI等位基因频率明显高于对照组(P<0.05),基因I/D多态性分布频率间具有统计学意义(P<0.05),提示I等位基因及D等位基因与AD及MCI发病密切相关。目前,多数学者对ACE D/I基因多态性与AD发病研究结果仍存在较大争议,但均认为ACE I等位基因可增加AD发病风险。而MCI作为AD过渡阶段,于此时期对病人实施干预,可有效延缓AD进程,改善病人临床疗效及预后。同时,曹颖等[17]及Ferrari等[18]指出,脑内血管紧张素的合成源于血管紧张素经肾素裂解形成血管紧张素Ⅰ(angiotensin Ⅰ,Ang Ⅰ),Ang Ⅰ可经ACE裂解生成Ang Ⅱ。其中Ang Ⅱ可提高钾介导的乙酰胆碱能释放抑制效果,而胆碱能神经元变性丢失可引起乙酰胆碱酯酶活性降低、胆碱能乙酰转移酶减少,进而引发AD。

血管紧张素转换酶基因多态性与AD及MCI的发病有关,其中II基因型可能是AD及MCI发病的危险因素,血管紧张素转换酶I等位基因及D等位基因与AD及MCI发病密切相关。