契约柔性的核心议题与研究趋势探析

2019-01-16张锦兰宋昊阳朱方伟

张锦兰, 宋昊阳, 朱方伟, 王 鹏, 张 杰

(大连理工大学 管理与经济学部,辽宁 大连 116024)

一、 引 言

契约柔性(contractual flexibility)是为弥补传统刚性契约不足,有效应对政治、经济、社会及市场等内外持续变化需求的一种能力,是对交易中不确定因素的有效响应机制(Fumas和Whinston,1979;Cruz和Marques,2013)。伴随交易环境复杂性、不确定性、因素多样性以及合作关系长期性的提升,契约关系中柔性要素的设计与应用已成为当前市场交易主体促进合作、共担风险、灵活响应变化的重要手段(Kujala等,2015)。随着人们对契约柔性重要性的认识不断提升,学者们对契约关系中的柔性研究呈现出不断深化的发展态势。

从契约柔性的源起看,其思想萌芽可追溯至20世纪中叶的新古典契约法及契约理论的兴起与发展。在传统古典契约理论认知下,契约仅被解读为文档化的法律文本,核心在于提前明确划分缔约各方的权力、责任与利益,并借助法律的强制性有效规避或转移可能的风险。缔约各方间通过签订复杂、详细的合同条款,强调合同内容的严格执行及限制修订,以实现对交易关系与行为的计划和控制,为事后的可能风险或纠纷提供自我保护的法律依据(Kujala等,2015)。其前提假设是所有的未来交易活动都可以被识别,并在正式合同中加以计划和规定。但在现实的交易活动中,强调控制、约束的合同由于过于刚性,不仅达成的过程需要较多的投入或成本,在履约过程中也不能很好地满足实践的需求,反而容易导致双方冲突的产生,甚至不得不诉诸费时费力的法律程序。因此,交易各方更乐于签订“君子协议”或相对精简开放的合同,有效应对不确定性,提高合作效率。

正是由于契约柔性对交易合作过程的积极作用,引发了契约理论领域学者的日益关注。一方面,Macaulay(1963)提出非合同关系因素对商业活动的成果具有重要价值;Matheson和Olson(1996)在探究商业组织法律分类模型时提出,通过标准的商业编码来提高合同的适应性;Salbu(1997)则发现,依据环境不断演进调整的合同能够更好地满足交易所需的协调与控制。由此,新古典契约法理论逐渐兴起,尝试通过一般性条款,以及互信、公平等原则来解决潜在的问题或纠纷。与此同时,Macneil(1978)在前人基础上提出了关系契约理论,指出关系要素存在于所有契约之中。交易各方为了追求长期合作利益、维护声誉等,乐于构建具有柔性的契约。另一方面,契约身处法律与经济领域的交叉领域,同样引起了经济学家的关注。其中,Coase(1988)从委托代理理论出发,强调交易成本的存在,从组织和制度的视角将契约视为一种商业行为,并以此构建的交易成本理论成为新制度经济学的开端。Antràs(1986)等综合了交易成本理论与委托代理理论的观点,将契约视为商业的治理方式,提出不完全契约理论。Argyres和Mayer(2007)从组织学习的角度看待契约过程,基于组织和战略管理理论探讨契约行为问题。Nystén-Haarala等(2010)从商业的视角将契约视为一个交易过程,并尝试通过关系等实现柔性要素的注入。以上研究发展路径表明,随着关系契约理论、不完全契约理论等不断发展完善,对契约柔性的研究已从经济学领域逐步向商业、组织学习等多个领域扩展并应用。

纵观已有研究,近年来学者对契约柔性的研究旨在探讨如何通过柔性要素的注入,实现契约对内外变化的动态适应,避免刚性过强引起的灵活性缺失(Soili等,2015),在发挥契约保护功能的同时,强化各方利益的一致性、长期性,由消极的风险转移向积极的风险共担关系转变,构建良好的交易合作关系,有效达成预期目标(Harris,1998)。然而,尽管一些学者沿用了系统动力学的柔性概念,但鲜有研究详细解读契约柔性的本质,导致对契约柔性内涵与构成的认识较为模糊,甚至将“再谈判”“可调节”等特性等同于契约柔性(Cruz和Marques,2013),限制了对本质的进一步解读。同时,契约柔性思想从最初的契约法到古典、新古典、新制度经济学中的不完全契约理论、关系契约理论等,再到管理学领域的人力资源管理、供应链管理等,现有研究成果不仅涉及了多学科领域(Nystén-Haarala等,2013),其研究主题也因各领域的特征、契约类型等呈现出差异化,研究成果呈现出较强的离散性。作为契约理论中的新兴主题,有必要针对契约柔性理论研究前沿等问题进行系统的归纳与梳理,为理论的进一步发展与完善奠定基础、指明方向。

本文结合科学计量学与传统文献综述方法,通过对契约柔性已有研究进行全面分析,以期在明确契约柔性内涵与发展脉络的基础上,归纳整理当前研究核心议题,为该领域研究的拓展与深化提供参考。

二、 文献计量分析

(一)研究方法与检索规则

契约柔性相关研究的发展历时较长,并且涉及了多个研究领域、层次。在研究资源的约束下,仅采用传统定性文献综述方法很难对各领域进行较为全面系统的回顾。因此,本文结合了科学计量学与传统文献综述两种方法,在科学检索、筛选文献并进行可视化的基础上,通过关键词共现、聚类分析以及文献研读,深入系统地揭示了契约柔性理论的分布情况、前沿热点以及发展趋势等特征。

为确保研究样本的质量与完整性,本文选定Web of Science(WOS)数据库核心合集为样本来源。该数据库包含了8 000多种国际上最具影响力的高质量期刊引文数据,为本研究提供了可靠的样本基础。本文共得到1 571个文献样本,其中,1990年以前的文献仅有4篇,而自1991年开始相关文献逐年增多。因此,本文将研究时间设定为1991年至2017年,共1 567篇文献,以此为最终研究样本,使用Citespace分析软件以1年为时间片段进行文献的关键词共现与聚类分析(keyword co-occurrence and cluster analysis)。

(二)样本文献基本情况

从时间分布来看,自1991年伊始,围绕契约柔性的文献数量虽有波动,但总体呈现递增趋势,而2016年与2017年数量的下降则可能主要源于数据库收录文献的滞后性以及尚未出版的文献。可见,契约柔性的价值正日益受到关注,与之相关的理论研究也随之增多。从具体数量波动来看,相关研究在一定时期出现快速增长后(如1992年和2008年),总会转入相对降低的冷却期,这种现象也反映出知识的创造与吸收过程(李维安和齐鲁骏,2017)。

从研究领域来看,学者对契约柔性的研究已经突破了其自身的初始概念范畴,也就是说,尽管契约柔性起源于法律研究,但随着人们对契约柔性重要性认识的提升,尤其是契约柔性内在价值的普遍认可,契约柔性的应用已经广泛分布于多个研究领域,且在管理学、经济学两大领域发展最为迅速。

从已有研究成果分析,国外学者对契约理论的研究,主要是从供应链管理角度探讨具体的柔性契约,侧重于数学模型分析;而我国学者的研究主要立足于节约交易成本的视角,侧重于理论分析。从时间上看,我国的研究起步相对较晚,而且对新制度经济理论顺应市场内外环境变化的探索还较为有限,研究成果总体上不够系统和完善,还有待加强和深化。但从研究趋势看,学者对此研究热情不断增强、研究成果不断增多。从研究方向看,经过梳理归纳,对柔性契约的研究文献数量超过100个的研究方向主要包括:商业经济(business economics)、工程(engineering)、计算机科学(computer science)、运营研究与管理科学(operations research management science),分别在总样本中占28.8%(452篇)、26.7%(420篇)、19.9%(313篇)和8.3%(131篇)。

(三)样本文献科学图谱

通过文献关键词的共现与聚类分析,能够构建关键词的共现网络,进而反映一个研究领域在某一时间范围内的研究热点及前沿问题(陈悦等,2014)。因此,为探究契约柔性现有研究成果的研究热点与前沿问题,本文运用CiteSpace软件分析了1991—2017年间1 567个样本文献进行关键词的共现与聚类分析,共得到371个关键词及其8个聚类,并绘制了契约柔性研究关键词的共现与聚类图谱(如图1所示)。

从关键词频次来看,除了检索用词“contract”(119次)和“flexibility”(77次)以外,“model”的频次最高(99次),频次在50—90次的关键词包括“performance”和“system”,频次在20—49次的关键词有19个,频次在10—19次的关键词有29个,其余关键词的频次均在10次以下。通过这些数据充分表明,现有资料对契约柔性的研究在内容或主题方面相对较多,关注点也比较分散,呈现出明显的碎片化分布特征。

在此基础上,我们结合关键词聚类、中性度、突变率、关联性等深入分析,就会发现契约柔性的研究热点可归纳为三类关键词聚类群组。具体来看,第一类群组围绕“契约柔性的内涵、形成等”基础问题展开分析,包括“risk”(风险)、“uncertainty”(不确定)、“policy”(政策)、“market”(市场)等关键词。第二类群组研究的是契约柔性的维度、前置与后置影响因素,包括“measurement”(测量)、“renegotiation”(再谈判)、“incentive”(激励)、“trust”(信任)、“commitment”(承诺)、“impact”(冲突)、“financial performance”(财务绩效)、“firm performance”(企业绩效)等关键词。第三类群组是包含样本量最大的群组,其核心关键词包括“design”(设计)、“optimization”(优化)、“model”(模型)、“system”(体系)、“cost”(成本)、“information”(信息)等,重点探究的是“雇佣合同、采购/供应合同以及工程项目合同的柔性设计与构建问题”,研究如何将柔性要素注入到正式与非正式契约之中。其中,劳动力市场雇佣合同柔性的关键词主要包括“employment”(雇佣)、“temporary job”(临时工)、“flexible labor”(灵活的劳动力);供应链领域的采购/供应合同柔性,包括“supply chain”(供应链)、“quantity flexibility”(弹性订货量)、“supply contract”(供应合同)等关键词;各类工程项目契约柔性,包括“infrastructure project”(基建项目)、“electricity market”(电力市场)、“construction project”(建设工程项目)等关键词。

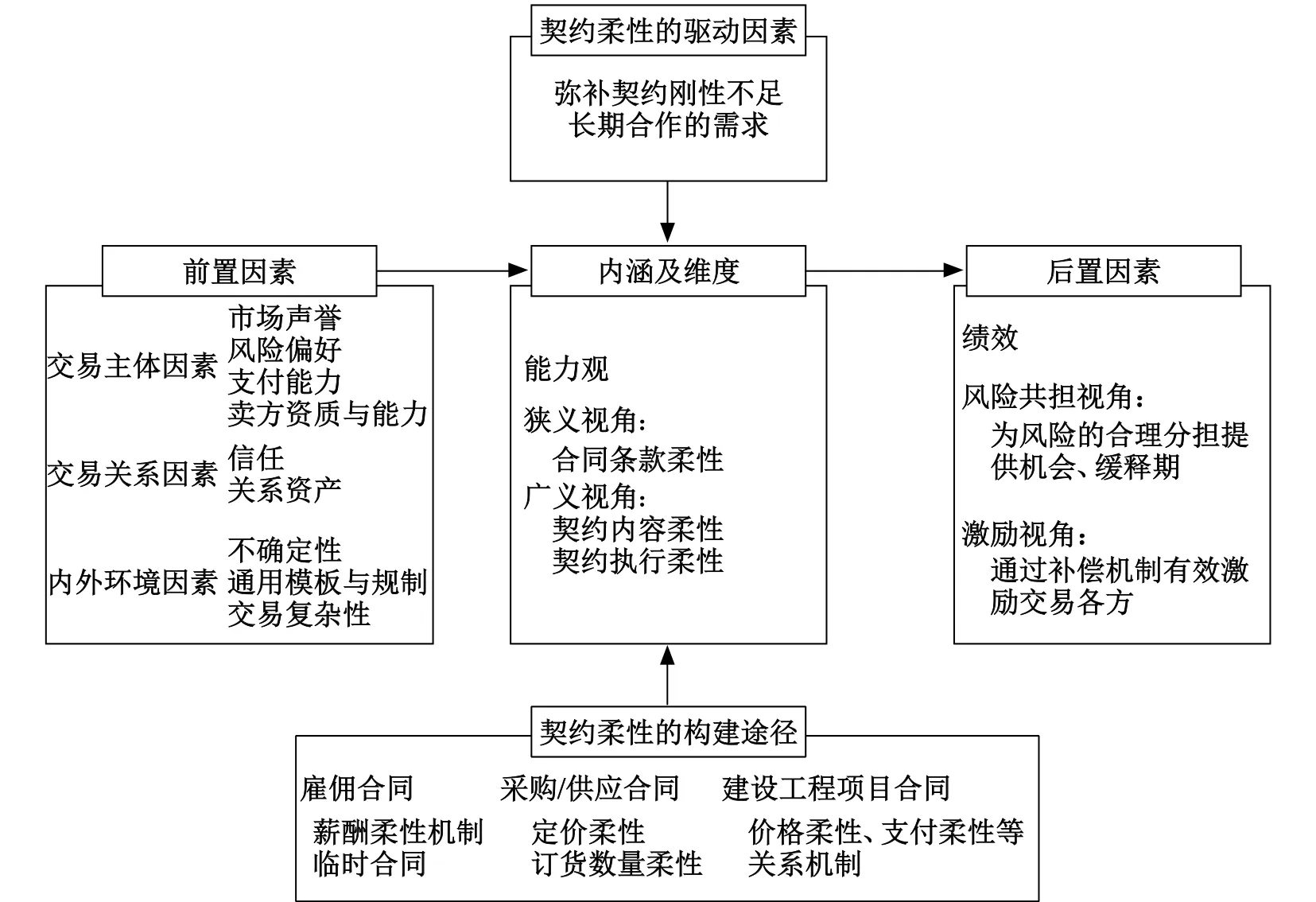

综合上述理论及科学计量学分析结果,本文构建了契约柔性理论研究框架(如图2所示)。契约柔性的理论研究起源于法律的应用与实践需求,主要以委托代理理论、交易成本理论、不完全契约理论与关系契约理论为基础理论,现有理论成果围绕三大主题展开:(1)契约存在柔性的内在原因,包括契约柔性形成的驱动因素与契约的柔性内涵;(2)契约柔性构成与影响因素,包括契约柔性的维度及测量、前置与后置影响因素;(3)契约柔性的构建,包括人力资源、供应链以及工程项目三个领域契约的设计问题。下文将以三个核心议题各聚类中高频关键词所关联的样本文献为对象进行探讨,以深入分析各议题的主要研究内容及成果。

三、 契约柔性的内涵

(一)契约柔性的驱动因素

图 2 契约柔性理论研究框架

契约柔性思想的提出是为了弥补传统刚性契约的劣势,即总有某些不确定性因素是无法仅靠合同能够控制的(Fumas和Whinston,1979)。Nystén-Haarala(2010)等指出,传统视角下的刚性契约过于强调交易各方自我保护、规避风险的需求,限制了交易行为和适应性。而随着市场环境动态性的日益增强,交易过程中的不确定因素也变得多样、复杂。尽管正式合同可以对部分不确定因素进行识别、计划和控制,但却不能预见到所有潜在风险,也不能确保预设的应对措施能够符合未来需求(Fumas和Whinston,1979)。因此,需要构建一种柔性的契约机制,以实现对内外环境动态变化的快速、灵活响应与持续的互动(Wallace等,2004)。

另一方面,交易各方间的长期合作需求也需要柔性契约的支持。相对于短期合作下的对立关系,长期合作关系中的各方更关注长久共同利益的达成与风险的合理分担,合作共赢成为交易的核心,而不是单纯的逐利和风险转移(Walker和Hampson,2003a)。为了更好地适应长期合作过程中可能出现的风险、不确定性,交易各方需要建立一个持续、动态、可调节的契约关系(Schepker等,2014),通过柔性契约的签订与履行,寻求共同利益以及彼此间的紧密合作(Walker和Hampson,2003a)。

(二)契约的柔性内涵

柔性研究起始于柔性制造系统领域,被视为有效、灵活响应内外环境变化的能力(Mandelbaum和Buzacott,1990),本质上反映了对新环境的有效适应,具体显化为行为主体可选择空间的大小,以及对变化的响应速度快慢(倪得兵和唐小我,2009)。尽管尚未形成统一的界定,但契约理论的多数研究在借用“柔性”概念的同时,也认可并采纳了这一能力观的界定,将契约柔性视为交易双方经济、快速应对内外变化和不确定性的能力(Yli-Renko等,2001;Cruz和Marques,2013),突显了交易的动态秩序(Kujala等,2015)。可见,契约柔性刻画了契约有效响应变化的内在属性,为交易行为预设了可调节的规则和范围。

在强调契约柔性对刚性弊端、实践应用价值的同时,学者们也指出过度柔性的负面影响。de los Ángeles Baeza和Vassallo(2010)指出,柔性契约包含了再谈判的激励机制,这有可能会激发更多的机会主义行为而损害交易。Athias和Saussier(2007)也强调过度的柔性可能会侵蚀公开投标所取得的优势。但另一方面,多数学者将契约柔性视为积极的因素(Bigsten等,2000;Barton等,2011)。Barton等(2011)对这两种观念进行了探究并指出,过度柔性是对契约柔性模糊解读而产生的一种“消极柔性”,契约的柔性特征并不等同于完全开放、模糊不清的条款或承诺,而是积极、有效的应对变化的“积极柔性”。前者不仅不利于交易活动,还容易引发混乱与纠纷。后者才是理论与实践所提倡的、有价值的柔性状态。

四、 契约柔性的构成与影响因素

(一)契约柔性的维度

依据对契约本质认识的演化与差异,契约柔性的维度划分存在狭义与广义两种视角(如图3)。其一,狭义视角下的正式契约/合同柔性(formal contract)。该视角源于法律、经济领域的研究,将契约仅解读为正式的合同文本,讨论的是具体合同内容条款的柔性问题(Matheson,1996;Müller和Turner,2005;Domingues和Zlatkovic,2015;Zhang和Xu,2017),旨在通过条款的预设构建契约的柔性调整机制,如不完全契约、有效激励(Matheson和Olson,1996)等,以实现合同刚性与柔性的融合与平衡(Athias和Saussier,2007)。相应地,狭义视角通过对合同条款内容类型的划分来解构契约柔性的内在维度。Kulatilaka等(1988)强调再谈判条款的设计允许交易在遇到意外或新情况时,能够重启新条款的商定,以充分考量事后出现的信息,为契约带来柔性机制。Crocker和Reynolds(1993)认为,开口合同条款的签订为后续合同内容的调整预留空间。Goldberg和Erickson(1987)关注了合同价格与数量条款的重要影响,强调将相关条款设计为事后调整的形式,柔性机制在降低缔约成本的同时,也有利于降低事后机会主义行为。Laan等(2011)发现,激励条款的设定能够实现交易风险的合理分配,进而在协议范围内有效地降低交易成本、提高价值创造。Harris等(1998)在前人研究基础上进一步总结发现,不完全契约、短期合同以及提前终止柔性也是契约柔性的重要内容。Moon等(2011)在探讨供应合同柔性时,从数量、价格与质量三方面解构了契约柔性的维度。

图 3 契约柔性的维度划分视角与类型

其二,广义视角下动态的过程性契约(contracting)。该视角立足于交易过程的商业属性,不仅关注文本化、可视化的合同文档,还将关系、交易习惯等隐性契约纳入其中,强调了契约履行的过程性(Salbu,1997)。相应地,契约柔性由内容与执行柔性两部分组成(Kujala等,2015)。契约内容柔性在本质上与狭义视角下的合同柔性基本一致,同样探讨如何实现正式合同的柔性化。契约执行柔性则以不可视、非正式的契约为基础,关注履约全过程柔性要素与机制的融合,是一种强调交易关系的柔性。这一柔性反映的是交易各方对彼此依赖关系的态度,需要借助交易关系能力,实现合同签订、执行、调整等全过程的柔性调整。因此,承诺、声誉、信任、沟通等关系要素是执行柔性的前提。Yli-Renko等(2001)提出从非正式契约对交易过程的重要程度,以及对正式契约的替代程度来衡量执行柔性水平的高低。

(二)契约柔性的前置影响因素

通过对样本文献关键词与摘要的研读发现,契约柔性前置因素的研究尚不成熟,相关的研究成果呈现出较为离散的状态,研究重心多从狭义视角出发,探讨企业层次组织间正式合同的柔性,其前置因素的关键词包括“reputation”(声誉)、“risk appetite”(风险偏好)、“payment”(支付)、“trust”(信任)、“relationship”(关系)、“pattern”(模式)等,可归类为交易主体、交易关系和外部环境因素。

1. 交易主体因素。作为契约签订与履行的参与者,交易主体自身的特征因素对契约柔性的水平有着重要影响。其一,交易主体的良好市场声誉是柔性契约形成的重要前提(Athias和Saussier,2006),声誉越高表明交易对象越可靠,双方诉诸法律来解决纠纷的几率也会降低,采取柔性程度较高契约的可能性也越大。Lau和Rowlinson(2011)进一步指出,高水平的声誉可以降低由于信息不对称而产生的不安全感,促使各方更乐于签订柔性较高的契约。其二,交易主体的风险偏好的不同会影响契约柔性的水平。Gottardi等(2017)研究表明,风险规避的交易方倾向于以详细、明确的条款来转移风险,而不是采用柔性更大的契约形式。风险接受的主体则会尝试灵活的契约调整机制,以应对未来不确定事项。其三,买方支付能力的高低会影响契约的可调整程度。买方较强的支付能力能够给予卖方更多的安全感,使其相信履约能够获得相应的报酬,进而更愿意签订柔性程度更高的合同,或灵活的调整履约过程,以促进合作的达成(He和Xu,2008)。其四,卖方的资质与能力。Andrabi等(2006)研究表明,愿意并有能力购置买方专用资产的供应商更能获取买方的认可,双方也更容易达成较为灵活的契约关系。

2. 交易关系因素。关系契约理论表明,交易关系因素是构建非正式契约,实现契约“软约束”的重要基础。这种关系要素的注入一方面体现在良好的合作经历对再次交易过程的促进,以及柔性合作关系的塑造,进而影响契约柔性水平。如Wu等(2017)在研究供应契约时发现,复杂关系对契约柔性水平有着显著的影响。Kitamura等(2016)强调,关系资产的投入有助于降低运行成本,减少事后不必要的调整,提升履约灵活性。另一方面,交易方面的非正式关系或私人关系也有助于契约柔性水平的提升。Nystén-Haarala等(2010)以8家芬兰企业为对象研究发现,合同柔性的融入在很大程度上依赖于交易双方的私人关系,关系是实现契约柔性的重要方式。Fischer等(2011)的案例研究结果显示,通过良好的关系治理能够有效提升合同的开放程度,增加柔性水平。

此外,作为衡量关系程度的重要因素,信任对契约柔性的促进作用得到了很多学者的认可和证实。Lui和Ngo(2004)研究发现,信任水平的提升促使双方选择柔性程度更高的契约,以正式或非正式的措施实现彼此的激励。信任的存在使得交易一方相信对方会维护自己一方的利益,努力提升项目价值,因此降低对刚性合同的诉求,愿意为其设置灵活的、开放式的契约空间,提升争议契约条款的处理效率(Girmscheid和Brockmann,2010)。同时,信任有助于交易各方伙伴关系的形成(Wong和Cheung,2005),进而有利于开放式合同、“君子协议”的签订与维护(Fischer等,2011)。

3. 内外部环境因素。内外部环境因素不仅驱动了契约柔性的产生,同时也直接或间接影响着契约柔性的水平。从外部环境来看,市场或资源环境的不确定性、动态性越强,交易活动潜在的风险也会增加,交易各方为了促进合作、规避成本较高的法律诉讼或纠纷处理,会更加倾向于签订并履行更高水平的柔性契约。Hartley(2013)构建了液化天然气市场的交易模型并指出,外部市场的变化会促进契约柔性的形成。Gebel和Giesecke(2011)的研究显示,劳动力市场的变动的增加会促进临时短期合同的签订。Neill等(2007)从信息交换的角度出发,认为环境不确定性的增加对信息交换量提出了更多的需求,也就更需要以灵活的契约为基础,实现决策的快速、有效。此外,外部环境中的合同模板或规制也影响着契约的柔性水平。Nystén-Haarala等(2010)指出,标准合同范本的使用在一定程度上限制了契约柔性构建的可选择策略,且以往的合同范本可能并不适用于当前的交易活动。同时,新合同范本的开发通常需要较多的时间、资金的投入,新的、柔性程度更高的标准化范本很难建立。Müller和Turner(2005)对固定价款合同、成本加成合同等合同柔性的探讨也表明,行业规范下的标准合同文本已经限定了契约柔性的可选择空间。

从内部环境来看,交易内容或活动的复杂性也是影响契约柔性水平的重要前因。若交易内容所花费时间较长、需要复杂技术和大量资金的支持时,交易各方会更加慎重地考量具体的条款设计与履行,尽可能将多种可能情况纳入到契约过程中,并以灵活的规则给予应对。如David(2015)发现,复杂、持续期较长的契约需要能够处理不断变化的需求与意外事项,更强调柔性机制的构建。Susarla等(2012)在研究再谈判条款设计时发现,柔性水平的提升在复杂项目中能够提升方案的帕累托最优效果。

(三)契约柔性的后置影响因素

现有研究多以绩效为结果变量,探讨契约柔性的结果效应。样本文献关键词共现频次结果也证实了这一点,以“绩效”“财务绩效”以及“企业绩效”等为研究关键词的文献数量多达137篇,均属于高频关键词。结合文献内容来看,契约柔性对绩效的积极作用,可从风险、激励两个视角进行解读。

1. 风险共担视角。契约柔性的提出与应用正是基于风险/不确定性应对、长期合作关系构建的需求,契约柔性水平的提升实现了对意外事项的响应速度与效率,提升了项目价值(Cruz和Marques,2013)。因此,从风险共担视角来解读契约柔性的积极作用也成为现有研究的主流。Plambeck和Taylor(2007)发现,履约过程中的再谈判等柔性机制的存在,为交易中的变更、索赔等风险分担问题提供了新的缓释空间,有利于双方对交易价值的维护与提升。Dong与Chiara(2010)在构建“合同柔性分析”模型时指出,合同柔性给予交易各方有效转移风险的空间,进而有利于整体绩效的提升。Shan与Garvin(2010)强调,柔性的注入为契约内风险分担机制的运行提供了保障,允许动态交易过程中风险事项与剩余索取权的灵活、再次分配,降低机会主义行为发生的可能性。Ghadge等(2017)提出柔性契约能够促进风险在供应—采购双方间的合理分配,并以此构建了供应链风险分担契约模型。

2. 激励视角。激励视角下契约柔性对绩效的影响主要体现为补偿机制(价格、数量、所有权等)的构建。Nombela和de Rus(2004)的研究结果显示,通过价格补偿机制构建的柔性公路特许经营合同,能够对私人部门起到显著的激励作用。von Branconi和Loch(2004)研究得出,控制权的让渡能够让更有优势的主体承担应对不确定性的责任,在一定范围内允许其自行处理,从而提升了对不确定事项的处理效率。Tadelis(2012)强调可调价柔性能够实现对承包方的动态激励,进而提升履约绩效。Chung等(2014)关注了供应契约的数量与价格柔性,并证实数量柔性和价格折扣激励能够促进企业间更好的合作,实现共赢。Sun等(2012)认为收益共享、价格折扣等激励安排能够降低供应链企业的破产传播影响,最大化供应链整体利益。

五、 契约柔性的构建

在三大核心议题中,契约柔性的构建问题是热点议题,且取得了较为丰富的研究成果。从研究领域来看,主要集中于人力资源管理领域的员工雇佣合同、供应链管理领域的采购/供应合同、工程管理领域的项目合同三类契约的柔性构建。其中,前两个领域主要以经济学理论为基础,后者则主要分布于管理学研究。

(一)雇佣合同的薪酬柔性与临时合同

为了适应经济全球化、劳动力市场动态性、柔性工作安排、员工流动性等一系列新情景,人力资源领域的学者提出,通过柔性的薪酬机制、临时工合同两种主要途径,实现雇佣合同的柔性设计以激励员工、稳定企业内人员构成。Nunez和Livano(2015)以调查数据为基础,研究了欧洲国家临时性雇佣的类型,并发现柔性契约是区分不同类型的一个潜在因素。Ambler和Phaneuf(1989)发现,雇佣?合同薪酬价格柔性能够在需求影响下实现对经济波动的积极响应。Aguirregabiria和Alonso-Borrego(2014)则以模糊固定条款劳动合同为基础,构建了动态劳动力需求模型。Goi-Legaz和Ollo-López(2017)的研究表明,短期、临时性合同具有更高水平的灵活性。

(二)采购/供应合同的价格与数量柔性

供应链领域的契约柔性以采购/供应合同定价柔性、采购合同订货数量柔性的构建或实现途径为核心,通过期权定价、数量模型等定量模型的构建或实验方式,探究合同的设计问题。其中,合同定价柔性主要包括价格的灵活调整、动态适应、最优定价策略等问题。如,Gray和Kandil(1991)构建了价格柔性与产出变化间的关系模型,以探究美国经济政策对生产实践活动的影响。Hou和Qiu(2007)构建了一种能力期权契约,通过提供期权价格和实际价格,以实现合同价格的灵活调整,有效激励零售商。

在合同数量柔性方面,多数研究以大规模生产的企业为对象,探讨订购量的柔性或最优决策。Amrani等(2012)以实验的方式探究了柔性比率和固定订货边界对生产决策的影响;Cai等(2015)建立了二阶段的柔性采购合同订货数量模型,通过分阶段订货实现对变化的及时更新与灵活调整;Chung等(2014)兼顾合同数量与价格柔性,探讨了采购者面对不同柔性的供应商,如何实现决策最优的问题。

(三)项目合同的柔性

随着项目管理理论研究与应用的飞速发展,契约柔性的思想也得到了工程项目领域,尤其是软件外包项目与建设工程项目领域研究者与实践者的重视。该领域学者从契约治理的角度出发,探讨项目合同柔性的构建途径。具体来看,该领域的研究在探讨合同内容不同柔性机制设置的同时,更强调交易各方关系要素的重要性。如Nystén-Haarala等(2010)指出,良好的谈判能力与技巧有助于柔性项目契约的设计与签订。Tan和Yang(2012)则从交易关系的角度出发提出,包括关系能力在内的缔约能力是实现项目契约柔性的重要基础。

针对软件外包项目,Khan与Khan(2013)统计发现,契约柔性是影响项目成功的最重要因素。Khan等(2006)发现,合同柔性能够影响离岸软件外包项目合同计划、管理及执行的效率。Gopal和Koka(2012)聚焦关系视角发现,关系柔性能够有效地促进正式合同柔性的提升,对固定价格合同有着正向影响。类似地,在充满不确定性因素的建设工程项目领域,学者们也尝试从合同内容与交易关系两方面构建契约的柔性机制。如Zhan与Yu(2008)所构建的奖惩结构模型,从支付计划视角实现项目合同的柔性设计。Luo和Liang(2012)结合了交易成本理论与信任,探讨通过不完全的契约设计,实现契约的柔性提升,以降低事后柔性成本。Corts(2012)的研究表明,重复交易下显性与隐性合同的有效结合可以提升合同的柔性。

六、 结论与展望

本文在对契约柔性理论演化梳理的基础上,结合科学计量分析与传统文献综述方法,通过对Web of Science数据库中1991—2017年间围绕“契约柔性”的相关文献样本进行分析归纳,总结出三个核心议题,即“契约柔性的内涵”“契约柔性构成与影响因素”与“契约柔性的构建”。

分析现有研究成果,对契约柔性的研究不仅覆盖面广,涉及学科多,而且在研究深度上,相关研究也能围绕各自研究主题进行深入挖掘。具体来看,对契约柔性的概念分析以能力观为主,其内在维度结构存在广义与狭义两种视角的划分。契约柔性前置因素主要围绕交易主体、关系及内外环境三个方面展开,其后置因素主要作用于企业或项目绩效,可从风险共担、激励两个视角进行解读。此外,契约柔性的构建是当前研究的核心热点,主要以雇佣合同、采购/供应合同以及建设工程项目合同条款的内容柔性机制设计为主,强调具体条款柔性以及交易各方关系要素的积极作用。整理上述分析,本文构建了契约柔性整合研究框架(如图4所示),较为系统、全面地梳理了契约柔性源起、演化与研究主题分布。

图 4 契约柔性整合研究框架

从另一方面看,在比较分析中发现,现有研究针对契约柔性的制约因素分析还显得相对薄弱,这一点在契约柔性前置因素的研究方面尤为突出,这方面的研究由于视角不够宽泛,致使研究成果主题不够聚焦;相对而言,学者对于契约柔性后置影响因素研究要好于前置影响因素的探讨,现有研究多以绩效为结果变量,从不同视角说明契约柔性对绩效的积极作用,进而探讨契约柔性的结果效应。对契约柔性研究的核心议题中,契约柔性的构建问题由于涉及理论研究与实践应用领域,并且是柔性契约研究的立足点和落脚点,如何设计合理有效的柔性契约使之发挥最大效能已成为学术界和实业界的关注焦点。随着研究的不断深入,对于这些焦点难点问题的研究还有待进一步丰富和完善。基于此,本文提出契约柔性的未来研究应从以下四方面进行深化和拓展:

第一,契约柔性的内涵、柔性状态与测量有待进一步深入和拓展。在内涵上,现有研究多从不确定性出发,以能力观界定契约柔性,但该界定仅是对“柔性”思想在契约理论中的简单延伸,并未深入挖掘契约环境下柔性的核心本质与具体表征。多数研究仅聚焦于合同内容的某一要素,以价格、数量或不完全程度的柔性来诠释契约柔性(严玲等,2015)。如此,难以形成对契约柔性内在的系统解读,甚至出现以不完全性、价格柔性替代契约柔性等以偏概全问题。同时,契约过程属性的提出也使得契约柔性的状态更为复杂,尤其是在商业活动中,契约执行过程的柔性状态更富有动态性、多样性,契约关系属性要素的表征更为显著。鉴于此,未来的研究应结合契约情境,在深化对合同内容柔性清晰解读的同时,更要推进对契约执行柔性的认识。在契约柔性状态与测量方面,目前,对契约柔性状态的刻画还相对模糊。狭义视角下对合同内容的分析虽然通过柔性注入方式揭示了契约柔性状态的部分表征,但缺少对柔性程度的系统阐述,甚至混淆合同条款可调整程度与契约柔性程度,而广义视角下契约执行柔性状态的研究相对较少。由此,形成的契约柔性内在维度结构以及相应的测量工具尚不成熟,现有成果的合理性也有待进一步商榷。可见,未来研究应当重视对契约柔性状态的深入刻画,这不仅能够促进对契约柔性本质的认识,同时更有助于契约柔性水平的有效测量。

第二,对适用情境尤其是信任文化情境对契约柔性的影响还需进行深入研究。研究发现,适用情境影响和决定着契约柔性的效能发挥,其中信任文化的研究十分重要,尽管在这方面有一定的研究成果(柯洪等,2015),但还有较大探索空间。从信任的三个维度即能力、关系和善意信任分析,能力信任对契约柔性的影响较大,对工程项目而言,一旦项目失败则造成巨大损失,这对合作方能力的考察至关重要,但是,目前的研究对能力信任与契约柔性关系的深度考量还相对薄弱。关系信任来源于合作方形成的交往关系,由于该关系能够给双方带来更大利益,体现了契约柔性的内在价值,但是,基于双方关系信任的假设,对于较高程度的关系信任将增强契约柔性对合作效率正影响的实证研究还少有发现。善意信任能够促使双方充分考虑彼此利益,在密切合作中完成超出刚性契约实现更高价值,但是,善意信任在不确定性因素的情境下,并不能保证彼此都能考虑对方利益,如何规避依据直觉或善意情感做出错误判断,增强契约柔性对合作效率的正影响,还需进行针对性探索。另外,大部分研究仅考虑了信任单要素对于契约柔性的影响,而没有考虑其他因素,未来研究可以引入其他影响因素和控制变量,使研究更为严密和充实。

第三,对契约柔性影响要素的研究还需全面系统。仅就契约柔性前置与后置影响因素及机制的探讨来看,还存在一定的片面性,仍需进一步丰富和完善。当前对契约柔性研究尽管在一定程度上揭示了声誉、信任等关系要素对契约柔性程度的影响,以及契约柔性对绩效等结果变量的积极作用,但内在影响的研究还相对有限,作用机制依旧处于“黑箱”之中。未来研究应当在现有成果的基础上,积极探讨前置/后置因素与契约柔性间的内在联系,更为全面系统的揭示要素间的作用关系机制。同时,对于动态性变化因素对契约柔性的影响研究还有待加强。项目属性、参与者特征以及地区文化特征等对契约柔性的影响一般是静态性的,研究也相对容易。但是对于一些动态因素,诸如交易过程中项目主体间的关系互动、公平等对契约柔性的影响机理还有待深入分析。

第四,对于契约柔性的功能性探索还有待于转换研究视角,将研究重点由合作项目柔性契约的前端价值向事后效率倾斜。大部分学者在研究中考虑到事后机会主义行为和高昂的交易费用,支持在事前将契约柔性注入合同结构中提高合同履行阶段的效益,而在合同执行阶段再注入契约柔性元素的关注较少。但是,需要强调的是,由于柔性合同中留有事后调整空间,允许多个结果存在,所以通常会导致参照点效应的出现。尽管合作双方在契约柔性的驱使下最终妥协,但若不能实现彼此期望,就只能完成合同中的既定目标,而难以实现项目柔性合同追求项目价值增值的初衷。从这个意义上讲,如何提升契约柔性事后效率显得极为重要,而这方面研究还有所欠缺。基于此,今后的研究还要把加强对契约柔性事后效率作为重点,积极探讨前置/后置因素与契约柔性间的内在联系,更为系统、全面地揭示因素间的作用关系机制。