创业加速器研究述评与展望

2019-01-16潘涌,茅宁

潘 涌, 茅 宁

(南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

一、 引 言

初创企业的创建和发展是实现创新的重要途径(Acs和Audretsch,1988)。在过去的几十年里,政策制定者、私人投资者、大学、研究机构等推出了各种各样的孵化模式,以支持初创企业的生存和发展。第一代孵化模式为创业者提供基础设施服务(比如:办公空间、经营场所等物理资源),帮助初创企业降低运营成本,但它未能解决创业者对商业知识、创业技能等“软”资源的需求(Mrkajic和Linton,2017)。随后,第二代孵化模式引入了知识和学习服务以满足创业者对“软”资源的需求。

进入21世纪后,由于科技进步和数字经济的崛起,创业成本和时间大幅降低(Clarysse等,2015),创业机会和创业者的数量在不断增加,创业者更加年轻化。由此带来的问题是:其一,创业者数量剧增致使对稀缺资源竞争愈加激烈;其二,创业者年轻化意味着经验和知识更加缺乏。传统孵化模式已无法有效应对新趋势的挑战,主要原因在于无法提供关键资源和缺乏知识密集型的商业服务等方面(Pauwels等,2016;Mian等,2016)。因此,具备获取外部资源功能的第三代孵化模式应运而生,创业加速器(seed accelerator或startup accelerator,以下简称加速器)就是一个典型代表(Bruneel等,2012;Mian等,2016)。

加速器通过提供特定的孵化服务,专注于教育和指导,搭建桥梁,帮助初创企业克服其固有的资源短缺(Cohen和Hochberg,2014;Miller和Bound,2011)。全球第一个加速器Y Combinator由保罗·格雷厄姆于2005年在美国马萨诸塞州创建,并孵化出以Dropbox、Reddit和Airbnb等为代表的“独角兽”企业。2007年,投资者大卫·科恩和布拉德·菲尔德在美国科罗拉多州建立了TechStars加速器,希望通过加速器模式改变初创企业的生态系统。随后,以Y Combinator和TechStars为原型的加速器迅速在全球范围内传播(如图1所示)。在中国,以AA加速器、微软创投加速器、中国加速器(Chinaccelerator)等为代表的本土加速器迅速成长,已经成为创业生态系统的重要元素。

图 1 全球范围加速器的数量(2012—2015)

加速器之所以在西方国家成为一种“现象级”的事物(Cohen和Hochberg,2014),原因不仅在于其能够有效的整合各种资源,还在于加速器拥有“速度”优势(Cohen和Hochberg,2014)。加速器能够通过短时间内密集的导师指导和服务,迫使初创企业积极寻求发展,帮助初创企业加快产品市场化进程,抢占市场先机,借此奠定竞争优势。此外,加速器在增强区域投资水平(Fehder和Hochberg,2015)、激发创业创新活动(Gonzalez-Uribe和Leatherbee,2018)等宏观方面也展现了一定成效。西方许多国家或地方政府都希望借助加速器模式,通过建立良好的创业生态环境来实现本地区的经济增长。因此,深入理解加速器的内涵、运行模式和外部效应等问题具有重要的现实意义。自2010年以来,加速器现象已经成为国外学者关注的热点,但是,国内学术界对加速器的研究还相对稀缺。

基于以上背景,本文对国外加速器研究相关文献进行了系统梳理,尝试回答如下问题:第一,加速器是什么,它与现有的孵化模式有何区别?第二,加速器的运行主体有哪些,不同运行主体的加速器有什么差异?第三,加速器是如何运作的,其孵化绩效如何?第四,加速器的发展对宏观环境和地区经济发展有何影响?最后,加速器研究存在哪些不足,未来的研究方向是什么?针对上述研究问题,本文从加速器的内涵、运行主体、运行模式和外部效应四个方面对加速器的研究现状进行了系统回顾,并在总结现有研究不足的基础上,对未来研究方向进行了展望。

本文的贡献主要体现在三个方面:第一,对国外加速器最新相关研究进行了整理和评述,此前国内并无学者进行系统性的研究;第二,为中国孵化机构及孵化模式的优化发展提供了借鉴;第三,总结了加速器现有研究的不足并对未来的研究方向进行了展望,为学者未来开展加速器或新型孵化模式的研究奠定了基础。

二、 加速器的内涵

最早在研究中提到加速器概念的学者是Gewin(2006),他认为加速器能够为创业者提供资金和管理经验,帮助初创企业快速成长并获取新一轮的融资。Miller和Bound(2011)提出加速器应具有以下五个特征:(1)申请对所有人开放,但是竞争激烈;(2)早期投资交换股权;(3)针对创业团队而不是个人创业者;(4)有时间限制(通常为3—6个月),提供教育等服务和密集的导师指导;(5)采用群组(cohorts)模式。

学者们根据加速器具有的特征,给出了多种不同的定义。Fishback等(2007)最早提出加速器的定义:加速器是由一群有经验的商务人士组成,为初创企业提供办公空间、指导、辅导、网络、管理服务、知识和经验等服务,旨在帮助初创企业成功快速度过创业的早期阶段。Regmi等(2015)的定义比较简练:加速器通过提供投资和资源帮助初创企业快速发展。被引用较多的是Cohen和Hochberg(2014)的定义,她们根据加速器与传统孵化器①此处的孵化器是相对狭义的概念,特指由孵化器原型衍生,由政府部门主导的非营利型孵化器或功能与结构类似的营利型孵化器。下同。的区别,对加速器进行了界定:加速器是一个有时间期限的群组项目,包含导师指导和教育,项目结束于路演日(demo-day)。

根据上述学者对加速器的定义,并考察实践中顶尖加速器(比如Y Combinator、TechStars等)的运作机制,本文将加速器的运行流程归纳为以下四个阶段(如图2所示):

图 2 加速器的运行流程

(一)申请阶段。加速器会定期接受创业团队的申请资料,对创业团队进行严格筛选,通过率一般低于10%。

(二)加速阶段。若是通过加速器的筛选程序,多数加速器会以交换少量股权(2%—10%之间,一般为6%)的方式,向创业团队提供种子基金投资(25 000—150 000美元不等)(Drove等,2017)。不同于孵化器,加速器一般采用群组(cohorts)模式。加速过程一般维持3—6个月,期间提供密集的导师指导以及教育服务等。

(三)路演日。路演日类似产品发布会,召集诸如风险投资、天使投资等投资者前来参加,因此路演日也被称为投资者日。创业团队可以在潜在投资者面前介绍自己的项目,以寻求新一轮的融资机会。

(四)毕业。如果能够顺利得到下一轮的融资则表示创业团队顺利毕业。加速器持有创业团队所经营初创企业的部分股权,所以会选择在适当的时候退出来实现盈利。而毕业的创业团队顺理成章成为了加速器的“校友”,这些“校友”对于加速器来说不仅是自身网络的一部分,同时也是未来的导师成员。

Hathaway(2016a)指出,在美国自称是加速器的机构中,只有大约三分之一的加速器完全符合Cohen和Hochberg(2014)对加速器的定义。在学术界的情况也类似,在目前许多研究中,往往不对孵化器与加速器加以区分,孵化器与加速器混用的情况普遍存在(Hausberg和Korreck,2018)。因此,如何界定加速器的概念,对于今后加速器研究的开展至关重要。

结合上述加速器的特征和定义以及加速器的运行流程可以发现,加速器与孵化器在运行流程和服务模式等方面存在许多相似之处。参考美国商业孵化器协会(NBIA)的定义,“孵化器是为初创企业提供一系列有针对性的支持服务和资源,帮助初创企业存活并发展的经济工具”。因此,Pauwels等(2016)和Mian等(2016)等学者将加速器界定为孵化器的进化形式。

与此同时,考虑到加速器起源于风险投资家,其初衷是寻找投资机会并实现盈利,Y Combinator创始人保罗·格雷厄姆曾明确表示,Y Combinator不是孵化器而是一家风险投资公司。因此,也有学者提出,加速器是一种新型金融中介机构,通过投资来帮助初创企业成功的同时,获得投资收益(Yu,2015;Drover等,2017)。Bliemel等(2014)在研究中指出,大多数加速器的创建者和导师同时也是投资者,他们为初创企业提供种子基金的动机是期望通过投资获得收益。Hochberg(2015)则认为,加速器在筛选初创企业的时候就好比是风险投资公司寻找投资机会。此外,加速器种子基金的结构也类似于风险投资基金。上述学者认为,相对于孵化功能来说,金融中介功能是加速器本质属性之一。

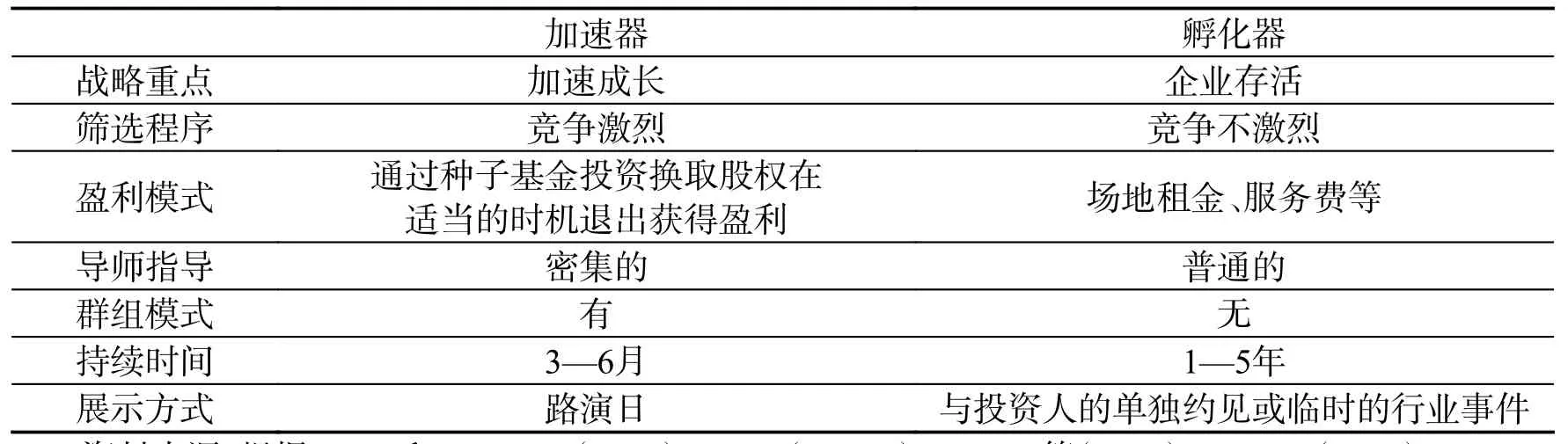

导致分歧的原因在于,孵化器的概念是一种基于“经验”达成的共识,致使其定义相对宽泛,并且概念边界模糊不清(Hausberg和Korreck,2018;王路昊和王程韡,2014)。Hackett和Dilts(2004)认为,无论何种定义,孵化器的概念界定理应收敛于扶持企业、帮助企业增值的核心范畴之内。依据这个观点,加速器应当属于孵化器的概念范畴。对此,有学者持有异议,他们认为加速器和孵化器之间存在诸多不同(如表1所示),对于二者的概念不应混用。例如,Hathaway(2016b)结合Cohen和Hochberg(2014)对加速器的定义,指出加速器与孵化器的区别主要在于以下五点:(1)提供种子基金投资;(2)实行导师制;(3)采用群组模式;(4)有固定期限;(5)结束于路演日。此外,两者之间最重要的区分特征表现在各自的战略重点上(Hochberg,2015),孵化器的建立是为了帮助初创企业生存并成长,加速器则如同投资机构一般,期望初创企业快速成长并从中获得投资收益。学者们认为,上述两者的区别并不是简单的功能叠加或功能升级,而是一种系统性的变革,因此,孵化器和加速器应是两种不同的组织形式。

尽管对于“加速器是什么?”这个问题存在分歧,但考虑到加速器不仅有一套完整固定的孵化流程,并且同时拥有金融中介机构的特质,倘若简单地把加速器界定为孵化器的进化形式抑或是新型的创业投资机构,将无法全面涵盖其重要特征。因此,本文认为加速器具有孵化器和金融中介双重属性,是孵化功能与金融中介功能相结合的创新组织形式。据此,本文尝试为加速器做出以下定义:加速器是一种兼具孵化和金融中介两种属性的机构,它为初创企业提供种子基金、密集的导师指导及其他各类服务,通常有时间限制并以群组模式开展,旨在通过服务产生加速功能促进企业成长。

表 1 加速器与孵化器之间的区分

三、 加速器的运行主体

随着加速器模式的成功并在全球范围内快速扩张,加速器已不仅仅是投资机构的“投资工具”,政府、大型企业、大学等不同主体也纷纷期望通过借鉴加速器的运行模式,实现企业孵化、优化创业生态系统等不同目标。因此,虽然以风险投资、天使投资为代表的私有资本仍是加速器活动的主要参与者,但不同主体的加入,也为加速器的发展提供了新的思路。

Pauwels等(2016)依据加速器的运行主体,将其分为私有资本型加速器、企业型加速器、政府型加速器三种,并将这三种类型加速器分别称为“交易流制造者”(deal-flow maker)、“环境建立者”(ecosystem builder)和“福利刺激器”(welfare stimulator)。

首先,私有资本型加速器的概念原型即是Y Combinator以及Techstars等最早获得成功的加速器,旨在通过搭建初创企业和投资部门之间的桥梁,填补初创企业的融资缺口,并期望在初创企业的成长过程中实现盈利。私有资本型加速器通常是营利性的,虽然对孵化对象所处的行业没有特殊要求,但此类加速器往往比较青睐更容易吸引资本的初创企业。

其次,企业型加速器的概念类似公司风险投资(corporate venture capital,CVC),其目的是为母体企业的客户或利益相关者提供针对性的服务(Clarysse等,2015)以及吸引人才(Kohler,2016)。在企业型加速器的筛选标准中,主要针对本企业所处特定行业或技术领域的初创企业,通常对初创企业的技术水平有相对较高的要求。此类加速器会让客户和利益相关者参与到对初创团队的筛选程序中,并从企业内部挑选导师。微软创投加速器(microsoft ventures accelerator)、金融科技创新实验室(fintech innovation lab)就是企业主导型加速器的代表。

第三,政府型加速器的目标是在区域建立一个良好的创业生态系统并促进区域经济的发展,因此在这种加速器的筛选标准中,会将诸如能否刺激创新创业活动、能否增加就业等宏观目标等作为重要的指标。政府主导型加速器的主要代表有智利的SUP加速器和英国的贝斯纳绿色企业加速器(bethnal green ventures)等。

近年来,除了上述三种不同运行主体的加速器外,以大学为运行主体的加速器也开始增多,如斯坦福大学的StartX加速器、麻省理工学院的创始人技能加速器、加州大学伯克利分校的SkyDeck加速器等。此类加速器常常服务于大学生创业(Adomdza,2016),或者是为科技成果转化创造条件(Migliaccio等,2014)。因此,此类加速器一般只对大学在校生、研究人员或者大学校友开放,例如,StartX加速器在筛选标准中明确要求创业团队中至少有一位成员曾经在斯坦福大学就读或者工作。

不同运行主体的加速器的运行模式基本类似,例如,都是以群组模式开展,都在路演日结束等。但由于其主要目标不尽相同,因此,不同主体运行的加速器还是存在差异(如表2所示)。

表 2 不同运行主体的加速器的差异

首先,从盈利模式来看,私有资本型加速器通过投资换取股权,在适当的时机退出实现盈利。政府型加速器和大学加速器通常是非营利性组织,但考虑到维持运行需要资金,二者有着各自不同的做法。以政府型加速器为例,尽管此类型一般是非营利性的,但是在政府补贴不足以维持运营的情况下,此类加速器常常需要某种形式的补偿性收入维持运营,补偿性收入的方式有可能是换取股权,或者是收取导师以及培训课程的费用等。与政府型加速器不同,大学维持加速器运营常用的方式是建立独立于学校的投资基金,投资从加速器毕业的初创企业,投资收益用于大学加速器的运营。企业型加速器常以并购的方式将毕业的初创企业纳入自身的网络中,此类加速器虽不以盈利为目的,但是期望在母体企业的层面上获得收益。

其次,从导师队伍来看,不同运行主体的加速器的导师构成也不尽相同。如私有资本型加速器的导师主要由经验丰富的投资者、企业高管以及毕业校友等构成,企业研究人员则是企业型加速器导师构成的主力军,大学加速器的导师则是由教学和科研人员以及从事相关工作的学校校友组成。此外,从导师数量上来说,私有资本型加速器要远多于其余三种,因此,从导师指导的密集程度来说,其余三者无法与其相比。

最后,从群组规模来看,政府型加速器选择的规模会比其余三种大很多,原因在于政府型加速器有创造就业、改善创业环境等公益性目标,因此,筛选标准相对宽松,致使群组规模较大。因为导师的资源是有限的,为满足创业者的需求,政府型加速器的持续时间也因此会相对较长。

四、 加速器运行模式及其绩效

综合Cohen和Hochberg(2014)、Hathaway(2016B)、Miller和Bound(2011)等学者的研究发现,种子基金、导师制、群组模式、加速器的时间效率和路演日是加速器不同于其他孵化模式运行模式的关键组件。同时,现有加速器对初创企业帮扶效果的研究也主要集中在上述五个方面(如表3所示)。因此,本文结合TechStars加速器的运行模式,对加速器的关键组件及其绩效的相关研究进行述评。

表 3 加速器的运行模式及其绩效

(一)种子基金换取股权

从制度理论的角度来看,利益相关者共同的需求可以影响到行为和战略,同时也能提高成功可能性(DiMaggio和Powell,1983)。通过种子基金换取股权的方式,加速器和初创企业有着快速发展的共同目标,在共同目标激励的作用下,加速器与初创企业积极合作寻求增长的动机更为强烈(Miller和Bound,2011)。

例如,TechStars为每个创业团队提供12万美元的种子基金,其中包括2万美元用于换取6%的股权,10万美元为可转债(convertible note)。TechStars提供的可转债条款中规定,可转债的贴现率(discount rate)为20%,估值上限(valuation cap)为500万美元。也就是说,在毕业企业估值非常高的情况下(≥500万美元),可转债大约可转化为2.5%的股权;但在估值较低的时候,TechStars所持企业的股份可能会超过10%甚至达到20%。为保护创始人权益、防止创始人股份被过分稀释,TechStars于2015年推出了股权回购保证条款(equity back guarantee),所有初创企业在毕业到获得新一轮融资或者被并购的期间内,有权利无条件回购TechStars所持部分或者所有股权。

(二)导师制加速学习过程

一般来说,缺乏相关专业知识和经验是创业者在创业过程中的一大障碍。对于创业者而言,通过自身学习知识、积累经验是一个缓慢的过程。加速器为创业者提供导师指导,通过间接学习的方式,进而加速学习的过程。Hallen等(2016)在研究中发现,加速器为创业者提供了间接学习的机会,能够帮助纠正商业计划中的缺陷和不足,并找出改进的可能性。Mejia和Gopal(2016)则认为,在加速器中,通过导师的持续指导,创业者们能获取商业推销、营销和品牌战略、产品开发、招聘和管理资源等相关知识,进而影响创业的绩效。通过导师网络,初创企业能够快速获得缺乏的知识及技能,得到关于发展方向的有益建议(Haines,2014)。此外,导师网络不仅存在于在孵期间,并可以在初创企业毕业后持续很久。

但现有研究发现,加速器提供导师指导并不一定能有效地提升创业绩效。Meriläinen(2016)认为,经验丰富的导师提供的建议以及实践支持,对于初创企业的成长有积极的帮助,而经验不足或者经验不匹配的导师则无法提供所需的知识及经验。由此可见,导师的经验水平制约初创企业的创业绩效。Wise和Valliere(2014)也持有类似的观点:有经验的导师团队能够更好地指导和帮助初创企业实施战略和商业计划,并能敏锐地意识到战略上的转变或其他重大转变的可能性。另一个制约创业绩效的因素是导师指导的密集程度。不同于孵化器,加速器提供更加密集的导师指导,导师团队为初创企业提供尽可能多的建议及反馈,因为时间有限,初创企业必须快速决定所要采取的策略,这迫使初创企业加强与导师的沟通进行决策制定,最终形成了公司战略。Cohen(2013a)将这种密集的导师指导模式称为导师过载(mentor overload)。虽然导师过载会在某种程度上推迟商业计划的实施,但是能够有效降低初创企业因选择错误的战略而导致失败的风险。Cohen(2013a)在研究中通过访谈比较加速器的导师过载程度,发现在导师过载程度高的加速器中,初创企业存活率更高,适应能力更强。

以TechStars为例,该加速器拥有非常雄厚的导师网络,在全球范围内,有超过5 000名导师可供创业者选择。在项目开展期间,导师与创业团队比率超过30∶1,导师队伍包括企业的高管、投资机构的投资人和已经毕业的校友等。在项目的第一个月,TechStars的工作人员每天会安排不少于5次的导师会议,平均每个创业团队会与75位不同的导师交流探讨,其目的是在尽可能短的时间内,从理念、原型、产品出发,对创意、想法和技术等方面进行调整,制定成功的商业计划。在项目的第一个月结束之前,TechStars要求创业团队确定3—5名主要导师(lead mentor)共同完成剩余两个月的工作。

(三)群组模式促使团队竞争并相互帮助

加速器通常采用以创业团队为单位的群组模式。例如,TechStars的项目每期接受10—12组创业团队,并要求所有团队在3个月加速期内,在项目所提供的场所集中工作。

在这种模式中,各团队之间的关系是复杂的。一方面,基于同伴压力,团队间相互竞争。Cohen(2013a)研究发现,群组内创业团队会与其他团队进行比较,并提高期望水平,希望成为群组中最优秀的团队,这个过程促进了模仿学习,提升企业绩效,并显著影响后续融资的结果(Smith等,2015)。在另一方面,各团队间也积极地互相帮助(Garcia,2017)。这些创业团队都有一个共同点:那就是他们基本上都面临着相似的问题,在同样的情况下执行类似的任务,有助于建立关系(Kandel和Lazear2015),这使得团队能够像同事一样为共同的目标工作。Austin等(2014)认为,尽管在竞争激烈的环境下工作,大多数创业团队间仍保持着良好的关系;他们不仅在项目期间互相支持,还分享经验,这种友好的环境增强了团队之间的信息流动,加速了学习过程。Miller和Bound(2011)更是将加速器比喻成初创企业的学校,各个创业团队就像学校里的学生一样,相互竞争,也相互帮助。

(四)时间效率加速初创企业发展和关闭

持续时间短是加速器项目的重要特征之一,大多数加速器的持续时间不会超过6个月。例如,TechStars每期项目持续时间一般为12—13周(3个月)。

部分孵化机构维持运营的主要资金来源是政府补贴,政府补贴的重要标准是企业的入驻率和存活率,为保证入驻率和存活率,这些孵化机构存在延长初创企业在孵时间的倾向,这将直接导致孵化机构与初创企业相互依赖并使初创企业增长放缓。Cohen和Hochberg(2014)认为,加速器严格控制在孵时间,限制了加速器和初创企业之间相互依赖的程度。同时,Austin等(2014)认为,时间压力对创业绩效有积极的影响,迫使初创企业在有限的时间内积极的寻求发展。参与一个加速器项目不仅仅使初创企业加速增长,更重要的是,加速器能够加速初创企业的关闭。Yu(2015)研究发现,同样是缺乏竞争力的初创企业,进入加速器的企业会比没有进入加速器的企业更早选择关闭,并且获得的融资更少。进入加速器的初创企业能够收到导师、群组伙伴及校友网络等密集的反馈,因此会对其自身及产品产生更精确的评估,在“路演日”能否获得新一轮的融资则代表投资机构对企业的评价,如果评价较低并且在“路演日”无法获得融资,进入加速器的初创企业会更早的选择退出(Smith和Hannigan,2015)。相较于没有进入加速器并且缺乏竞争力的企业,由于其无法对自身做出精确的评估,往往对前景过于自信和乐观,因此选择继续运营的可能性更高,尽管最终的结果同样是关闭,但为了维持企业的生存选择继续融资(Lowe和Ziedonis,2006)。因此,无论从资源提供者还是从创业者的角度来看及时关闭都是有益的结果。对于资源提供者来说,尽早关闭缺乏竞争力的企业有利于其对稀缺资源进行合理配置;对于创业者来说,及时的退出就意味着新的机会成本,创业者可以把人力资本和金融资本投入到新的创业活动中去。

(五)路演日增加融资机会

Malek等(2014)认为,加速器服务核心就是帮助初创企业与潜在的投资者及其他重要的利益相关者建立联系并获取相关资源,加速器通过各种活动(比如路演日、导师指导等)为初创企业提供外部和内部的网络机会(Clarysse和Yusubova,2014)。由于资源是稀缺的,尤其是稀缺的金融资本对于初创企业来说是至关重要的,因此,能否得到融资被认为是初创企业成功的一个关键因素。例如,TechStars除了雄厚的导师网络,还拥有庞大的投资者网络。在3个月加速器过后,TechStars会组织路演日活动,并邀请100—200位天使投资者和风险投资者参与。对创业者而言,这是难得的与投资者直接交流的机会。

现有研究发现,通过加速器的路演日服务,初创企业能够获得外部融资渠道(Regmi等,2015;Clarysse和Yusubova,2014),提升后续融资的能力(Von Briel,2014),进而提高其长期生存能力(Smith等,2013)。从投资者的角度来看,他们不必再费时费力的寻找可供投资的项目,因为加速器实质上已经完成了初期的筛选和审查工作(Hochberg,2015),初创企业也因此获得了加速器的“背书”(Kim和Wagman,2014),投资者只需参加路演日活动,便可将优质的投资对象尽收囊中。

五、 加速器的外部效应

除了帮助初创业者创业,加速初创企业发展之外,加速器的建立也有利于创造良好的创业环境,进而提升区域的经济水平,因此,加速器也常被视为促进区域发展的政策工具。在研究中,加速器对创业生态系统的影响,成为学者们关注的焦点。

通过对现有文献的梳理和分析,本文认为,加速器的外部效应主要体现在吸引地区融资、增加创业活动和优化早期融资分布等方面,如表4所示。

表 4 加速器外部效应的主要观点

(一)吸引地区融资

在创业活动的早期,创业者须争取各种外部资源来维持创业活动,其中融资活动往往是创业者面临的重要难题。如果一个地区能够为创业活动提供的早期融资较少,势必会制约该地区创业活动的水平和质量。

Porat(2014)的研究发现,对于缺乏早期融资的地区,建立加速器可以成为一种重要的早期融资替代来源,原因在于加速器可以通过其自身网络,吸引投资者或投资机构前来该地区开展投资活动。Fehder和Hochberg(2015)运用双重差分模型对美国的大都市统计区域(metropolitan statistical areas)进行分析,发现建立加速器的区域在三年后,早期投资者的数量增加了85.6%,投资额增加了19.6%。Fehder和Hochberg(2015)还发现,从加速器中毕业的初创企业获得的融资仅占融资总额的30.4%,这表明增加的投资并不仅仅针对加速器,非加速器初创企业同样也能从中获益。因此,现有研究支持“建立加速器对区域创业融资环境有更广泛的正面影响”的结论。

(二)增加创业活动

Hochberg和Fehder(2015)认为,加速器的建立不仅增加了区域的创业融资水平,更重要的是能够激发该区域潜在的创业活动。鉴于加速器可以在短时间内支持大量的初创企业,而创业活动多的地区往往会获得更好的经济结果,因此,加速器被视为促进地区创业活动的政策工具(Porat,2014)。

例如,由智利政府建立的SUP加速器,其目的就是通过吸引外国创业者及企业家到智利进行创业活动,进而培养智利本土的创业文化,提升创新与创业精神。Carmel和Richman(2013)认为,SUP加速器的政策目标并不仅仅是帮助初创企业加速成长,更重要的是鼓励更多的智利人成为企业家。Gonzalez-Uribe和Leatherbee(2018)在其研究中发现,在SUP加速器建立后的几年,新公司的注册率显著提升。Hochberg(2015)的研究中也有类似的观点,在加速器项目建立后,所在地区的创业活动更加频繁。此外,Fehder和Hochberg(2014)在研究中有一个有趣的发现:在建立加速器的地区,无论加速器质量的优劣,早期融资和创业活动都有显著的增长。

(三)优化早期融资分布

一般来说,加速器进入一个新的地区之后,会运用自身网络来吸引早期融资。Hochberg(2015)认为,从短期看,加速器吸引来的资金并不是早期融资的绝对增长,而是从其他地区转移而来。从平衡地区间差异的角度来看,这种资金的“重新分配”是有利的。此外,Porat(2014)在研究中发现,经济相对不发达地区(早期融资相对缺乏的地区)的加速器,投资本地区初创企业的比率一般要高于80%,而坐落在以纽约、硅谷等为代表的经济发达地区(早期融资充足的地区)的加速器,投资本地区初创企业的比率仅在40%左右,这一发现意味着,通过加速器,经济发达地区以外的创业者或初创企业能够利用经济发达地区的资源。由此可见,加速器对于平衡区域间的早期融资,解决资本的集中问题有一定作用。但是,Porat(2014)认为,市场的不确定性以及地理区域的巨大差异等因素可能会限制这种作用的发挥。

六、 结论及未来研究展望

自2005年首个加速器Y Combinator在美国建立以来,加速器项目迅速在全球范围内传播和发展,在支持初创企业、增强区域投资水平、激发创业创新活动等方面获得了成功,并从最初仅仅是支持创业者以及初创企业的载体,发展到被政府等不同运行主体视为实现各自目标的重要工具。因此,对加速器模式的理论基础研究、加速器不同运行主体的功能、加速器的绩效评价以及加速器外部效应等问题的探索,是加速器研究的重点方向。

通过对相关文献的梳理,本文认为加速器的相关研究还存在以下不足:

第一,对于加速器的理论基础研究不够深入。在现有加速器领域的研究中,大多还停留在对现象或定义的描述、绩效的定性研究等,原因在于加速器出现的时间尚短,缺乏可用可信的数据,并且与孵化器存在诸多不同,这使得原本用于研究孵化器的理论并不能直接用于加速器的研究,致使加速器的理论研究显得薄弱。

第二,对加速器盈利模式和退出方式的研究还未能取得新的进展。加速器最终能否实现盈利,对于加速器的可持续发展来说是最基础也是最重要的,同时也是衡量加速器成功的关键标志。前文提到,加速器实现盈利的主要方式是通过投资交换股权并选择在适当的时机退出。对于Dropbox和Airbnb等“独角兽”企业,加速器通常会选择延迟退出的时机以期获得更高的回报,但加速器并不会刻意追求这种周期长、回报高的退出方式。考虑到需要回收资金维持运营,因此,加速器更偏爱追求“中等的回报”。一般来说,加速器的退出时机会选择在风险投资进入的时候(Miller和Bound,2011)。另有研究认为,由于存在信息不对称,加速器会进行有选择的信息披露,因此可能更倾向于在充分知情的情况下提前退出(Kim和Wagman,2014)。虽然现有文献对加速器的退出时机有了初步的分析,但是退出的机制以及退出的方式尚不明确。

第三,对于不同运行主体的加速器的研究还有待进一步完善。随着加速器的快速发展,加速器的运行主体不仅仅是最初私有资本,以政府、大型企业、大学为运行主体的加速器也纷纷涌现出来。上述不同种类的加速器,它们的目标、筛选程序、运行机制、服务模式、资金来源等都不尽相同,但是现有研究大多还是局限在私有资本主导型加速器,对于其余类型加速器的研究还比较缺乏。

第四,有关加速器绩效评价的研究还没有形成系统性的框架。传统考察孵化器绩效的指标可能无法直接用于评价加速器的绩效。举例来说,企业存活率是评价孵化器绩效的一个重要指标,但能否用在加速器的情境下还有待商榷,原因在于,加速器可能会加速缺乏竞争力的初创企业关闭,进而导致存活率的降低。同时,加速器的绩效是加速器、初创企业与外部环境以及各种利益相关者交互行为的结果,目前还缺乏具备典型意义的指标来评价加速器的绩效,导致现有加速器绩效的研究对研究变量的选取比较混乱。除此之外,现有研究大多只关注某个单一要素对孵化器绩效的影响效应,缺乏将加速器有关的诸多要素作为一个有机整体的系统性分析。在实践中,加速器是一个多主体的复杂系统,剖析加速器相关要素的作用机理及关联性的研究相对较少。

第五,加速器作为政策工具的有效性研究还需要进一步加强。现有研究发现,加速器在吸引地区融资、刺激创业活动、优化创业生态环境等方面取得了一些成功。因此,对于政策制定者来说,加速器顺理成章成为一种受欢迎的政策工具来实现公共政策目标。但是,经济的复杂性、市场的动态性和商业环境的差异性等诸多不确定因素可能会以意想不到的方式影响加速器的有效性,而现有研究的主流方向仍停留在对表面现象描述,针对其内在机制分析的研究尤其缺乏。另外,研究情境相对单一,研究多以欧美发达国家的加速器为对象,针对发展中国家的加速器的研究相对较少。因此,加速器作为政策工具的可行性和有效性还需要进一步验证。

基于以上分析并结合现有研究成果,本文构建了一个加速器的研究框架(见图3),未来研究可以围绕以下几个方面展开。

第一,加强对加速器的理论基础研究,完善加速器的研究体系。首先,加强对加速器的理论研究不仅有助于更深刻的理解加速器的内涵、类型、特征等,并且对加速器的实践具有现实意义。未来可以尝试使用诸如资源基础理论、社会资本理论、组织结构理论、行为理论等理论来解释加速器现象,深入剖析加速器运行的动态过程。其次,现有研究对于加速器运行各流程的研究还不够全面,多集中在加速阶段,对于申请阶段和初创企业毕业后的研究还有所不足,因此未来研究可以多关注诸如加速器的筛选程序、校友、尤其是加速器的盈利模式和退出方式等方面,这些研究有利于更全面系统的了解加速器的运行模式。此外,导师制、群组模式、加速器网络等热点依然需要更深入系统的研究,研究方向包括导师质量对加速器绩效的影响、群组的最优规模、加速器的国际化网络等。

第二,强化加速器运行主体异质性的研究。政府、大型企业、大学等不同主体运行的加速器各具鲜明的功能定位与运营目标。例如,政府比较关注创业环境和经济增长,相对来说,大学更为关注学生创业以及科技成果转化。因此,运行主体的异质性也会导致各类加速器在运行流程、服务设计等方面存在差异。基于这些差异,在归纳各类加速器基本特征、梳理在其运营中的优点和缺点的基础上,进一步分析各类加速器的适用范围,是未来加速器运行主体异质性研究的一个重要方向。

图 3 加速器的研究框架

第三,完善加速器绩效评价的研究,形成系统性的框架。首先,加速器的绩效是多方交互行为的结果,只有全面深入剖析相关因素的作用机理及关联性,才能得到对加速器绩效的客观评价。本文认为,可以通过借鉴孵化器绩效评价研究,分析并找出具备典型意义的指标来评价加速器的绩效,这是未来加速器绩效评价研究的重点。其次,对于加速器绩效的研究不能片面的从某个环节切入,这样对加速器绩效的判断会显得不够客观,并且无法衡量各关键因素对加速器绩效的作用程度,更加无法系统论证加速器在支持初创企业和区域经济发展等方面中所发挥的作用。因此,未来加速器的绩效研究应从内部和外部两个方面入手,进行全面分析研究,形成系统性框架。最后,对于不同运行主体的加速器的绩效评价研究,不仅要考量运行主体的性质及特征等内在因素,还需与其功能定位、运营目标等方面相结合(Dempwolf等,2014),构建有差异性的评价指标。

第四,基于中国的特殊情境,开展中国本土化的加速器研究。首先,关注中国环境下加速器的研究,通过对中国与其他国家加速器的比较分析,深入剖析中国加速器的运营机理,探讨适合中国的加速器发展模式。其次,基于中国特殊的政治经济环境,在“大众创业、万众创新”的政策背景下,通过探讨加速器对创造就业,提升创业环境,增加区域融资水平,平衡地区间差异等宏观因素的影响,研究加速器作为政策工具的可行性和有效性。

第五,关注加速器发展的新趋势。加速器发展的新趋势主要体现在以下三个方面:(1),加速器趋向垂直专业化。早期建立加速器大多是“多面手”,但是随着加速器数量的激增,加速器之间的竞争也变得激烈起来,越来越多的加速器试图在激烈的竞争中实现差异化,而垂直专业化就是实现差异化的一个主要途径。(2)相关主体与加速器的合作模式。随着加速器行业的成熟,相较于创建自己的加速器,政府、大型企业等相关主体更愿意选择通过与私有加速器合作的模式来达到自己的目标。一方面,相关主体的资源可能不足以支持运行加速器项目;另一方面,政府或者大型企业等可以在短期为加速器提供大量资金。因此,通过合作模式可以实现相关主体与加速器之间的双赢。(3)加速器的国际化扩张。加速器发展到一定程度,扩张就成了加速器的必然趋势,国际化扩张不仅能够拓展加速器的网络,还能提升加速器品牌的国际水平。例如,TechStars加速器在欧洲以及亚太地区都有自己的项目。加速器国际化扩张的途径有两种方式:一是通过合并或收购当地的加速器,二是通过与当地的投资机构合作建立新的加速器。