雾霾区和非雾霾区大学生风险感知与政策认知的实证研究

2019-01-11王积龙

■ 王积龙

无论是有效治理雾霾问题,还是政府环保政策的全面落实都需要社会公众的积极参与。而公众参与的前提是科学认知,即公众对于雾霾危害的风险感知以及对雾霾治理政策的基本了解。①

本研究试图在深入调查大学生群体对雾霾知识及相关治理政策认知水平的基础上,从环境传播视角出发来探究影响其认知水平的心理社会因素和理论结构模型。一方面,这不仅有助于深化我国雾霾问题的传播实证研究,而且也为全球环境传播研究提供中国视角与中国经验。恰如有研究者指出,环境传播研究目前主要集中在西方社会,而全球其他国家和地区的相关研究极为匮乏;②另一方面,本研究也为提高公民雾霾科学认知、推动政府雾霾治理政策落实提供理论依据和行动策略。

鉴于科学政策的制定与接受有赖于公众对于环境问题的风险感知,③而风险感知则建立在公众对于危害性信息的认识及其风险评估基础之上。④就本研究而言,人们居住环境的雾霾程度,即人们长年生活在雾霾区或非雾霾区,不仅直接制约着其雾霾风险感知,而且进一步影响其雾霾政策认知。因此,本研究选择在我国190个城市雾霾排名中,问题非常严重的保定市(第2名),以及基本不受雾霾困扰的海口市(第189名)的大学生为样本进行调查。⑤以期通过比较的方法更深刻而清晰地探寻出大学生对雾霾问题的认知及其影响机制的复杂过程。

一、文献综述

风险感知(Risk Perception)是风险传播(Risk Communication)的核心问题,是指人们对事物或环境危害其健康概率和程度的主观判断。⑥从风险传播视角来看,风险的可感性既是信息传播的中心问题,也是风险传播之目的所在。⑦另外健康信任模型(Health Belief Model)和理性行动理论(Theory of Reasoned Action)也都将风险感知视为理解人们行为改变的核心概念。如果人们意识到存在的风险,相对而言他们将会更加积极地采取行动去关注风险信息和采取保护行为,⑧这在癌症预防、烟害控制等风险传播、健康传播领域得到广泛证实。⑨而在环境传播领域,特丽莎·林(Trisha T.C.Lin)等研究者发现,新加坡年轻人的雾霾风险感知与其采取雾霾防护措施的行为意愿呈显著正相关。⑩在人们如何形成风险意识上,凯伦·比克斯达夫(Karen Bickerstaff)和戈登·沃尔克(Gordon Walke)针对英国伯明翰城市居民空气污染认知研究发现,人们居住环境的空气质量及其对空气污染的直接体验,决定着他们对空气污染的风险认知意识。结合前文媒介关注的相关文献,我们可以发现,环境感观直接经验以及环境问题信息传播是人们形成环境风险意识的两大途径。

为了进一步明确风险感知形成的具体过程和基本属性,瓦辛格尔(G.Wachinger)把风险感知分为直接经验(direct experience,主要是个体亲历与感知)与间接经验(indirect experience,如媒体与教育),并认为在灾害面前直接经验会提高风险感知能力。同样,比克斯塔夫和沃尔克把风险感知分为直接经验(又称物理经验)与二手信息(又称信息经验),并发现直接经验和居住环境对其关注和认知环境污染问题具有决定影响。基于此,本研究首先探讨对雾霾具有直接经验、物理经验的保定大学生,和对雾霾具有间接经验、信息经验的海口大学生在风险感知方面是否会存在显著差异,以及两地大学生的风险感知是否会影响其雾霾知识水平、治理政策认知水平等。

H1a:两地大学生的雾霾风险感知存在显著差异。

H1b:保定大学生的风险感知与其雾霾知识水平、政策认知呈显著正相关。

H1c:海口大学生的风险感知与其雾霾知识水平、政策认知呈显著正相关。

媒介关注(Media Attention)是指人们付出认知努力去关注特定媒体信息。伊弗兰在认知中介模型(Cognitive Mediation Model)中指出,媒体信息关注行为是个体进行认知性分析和学习媒体内容的前提条件。人们的媒体信息关注行为会影响媒体的劝服性、习得性传播效果,因此媒体信息关注被认为是影响媒介传播效果的重要预测因素。近来大量实证研究证实,媒体关注对人们的环保意识水平与环保参与行为产生重要的积极影响。霍尔伯(R.Holbert)等人发现,观看环境公众事件电视新闻,以及诸如保护自然纪录片等纪实类节目能够提高人们的环境保护行为意识。奥亚(M.Ojala)则指出,青少年的环境新闻关注与其环保行为高度相关,甚至是统计模型中最具解释力的预测变量。斯特兰德伯(A.Strandbu)和司克根(K.Skogen)也发现,青少年的文化资本,即其藏书数量和收视习惯与其对环境问题的关注和参加环保组织的意愿呈现出显著的正相关关系。奥斯特曼(J.Östman)对瑞典青少年的研究发现,即使青少年对大众媒体的接触频率非常低,每周仅一两次,但依然会显著提高青少年的环境意识和环保参与行为。并且,还有研究者指出,相对于全国性环境议题而言,人们通常更关注本地的环境问题。保定和海口两地的雾霾问题相差悬殊,对保定大学生来说雾霾是严重的地方性议题,而对海口学生来说这是个在当地感受不到的全国性议题。这是否会影响其媒介关注,以及他们的媒介关注是否会影响其雾霾知识水平、雾霾治理政策认知水平?

因此,本研究假设:

H2a:两地大学生的雾霾信息关注存在显著差异。

H2b:保定大学生的媒体雾霾信息关注与其雾霾知识水平、政策认知成显著正相关。

H2c:海口大学生的媒体雾霾信息关注与其雾霾知识水平、政策认知成显著正相关。

科学知识(Science Knowledge)与科学政策(Science Policy)在风险传播中扮演着举足轻重的角色。首先在环境科学知识与科学政策的关系上,环境社会学家汉尼根(A.Hannigan)认为要使一个环境科学知识变成一个环境政策问题,一定要把这个环境问题转化成一个“可治疗的”问题。然后在政策形成阶段自然科学家的参与逐渐减少,而越来越多的社会经济学家与技术型专家则逐渐参与进来。安伦松(N.Aronson)主张科学知识与科学政策之间存在着紧密联系的关系。他认为科学知识可以分为紧密相连的两种类型:认知性主张(Cognitive Claim)与解释性主张(Interpretive Claim)。前者把实验观察、假设与理论转化为公众可信的知识(如汽车尾气、电厂废气带来温室效应),后者向公众为科学发现建立更广泛的意义边界(如温室效应会带来洪水与海平面上升等)。在此基础上萨尔特(L.Salter)进一步提出了“授权科学”(Mandated Science)来指称这种公共政策化了的科学,因为在这样的科学里社会标准与科学标准同样重要。科学知识的守门人是科学家,从科学知识与科学政策连接之基础来看,它需要一个“知识共同体”(Epistemic Communities)。环境政策是“客观主义的科学话语”,“知识共同体”在传播环境主张以形成共识、推进政府工作、达成国际合作方面起到“关键的推动作用”。这一知识共同体不仅因为技术专长而被绑定在一起,而且还因为他们拥有主观的共同科学信仰而成为一个群体。“知识共同体”是连接环境问题的科学知识与科学政策的关键枢纽,使得彼此不可分离。因此,学者维纳(C.L.Weiner)激烈地批评“公共环境政策很少出自理性的程序,在这一程序里问题被精确地确立、然后配以最佳的解决方案”。从这个角度来说,因为科学“知识共同体”是连接科学知识与科学政策的关键,是客观科学载体又是科学观点的“共同体”,所以环境政策具有可辩性。

从风险传播角度来看,韦德夫斯卡(A.Widavsky)和戴克(K.Dake)研究发现知识匮乏不仅会引起不必要的恐慌,而且也会妨碍采取必要的保护措施。在风险认知研究中广为应用的知识理论(Knowledge Theory)认为,个体的相关知识水平决定着其对风险的认识和应对。狄拉德(A.J.Dillard)等研究者发现,一般情况下,人们掌握的风险知识越充分,对风险的判断就越正确。并且,人们对某种风险知识的掌握越多,越会积极地采取相关防护措施。新加坡研究者发现,人们的雾霾知识水平越高,雾霾风险意识就越高,采取雾霾防护措施的行为意愿就越强烈。在环境政策层面,公众具有特定的环境科学知识被认为是有效推进某一环境政策得到社会普遍认可和有效实施的基础。英国一项研究发现人们关于空气质量问题的既有知识水平,影响着其对空气污染治理政策的态度。斯特曼(J.D.Sternman)和斯维尼(L.B.Sweeney)的研究显示如果需要有效的公众参与来推进环境政策,公众首先需要对环境政策的科学基础有一些了解。

为此,本研究假设:

H3a:两地大学生的雾霾知识水平与其政策认知存在显著差异。

H3b:保定大学生的雾霾知识水平与其政策认知成显著正相关。

H3c:海口大学生的雾霾知识水平与其政策认知成显著正相关。

人口统计特征在既往研究中往往形成广泛争议。有的研究发现人口统计特征与人们对环境新闻的关注和认知存在一定联系,亦有研究认为两者之间不存在具有统计显著度的相关关系。为此,本研究将其纳入考察范围。

H4:大学生的人口统计特征影响着其雾霾风险感知和雾霾政策认知。

二、研究方法

本研究采取目标抽样和多阶段分层抽样相结合的方法来抽取样本,并且选取了两地最具代表性的两所大学:河北大学和海南大学。首先,在保定和海口两地的18所大专院校中,具有全国生源、学科门类较为齐全、在全国较有影响力的,主要是河北大学与海南大学;其次,本研究根据学科文理分层,然后分别随机抽取若干学院,随后从抽中的学院再随机抽取出若干专业,进而在专业样本框中再随机抽取若干年级;最后,对抽到的年级进行全员调查。基于以上抽样原则,本次调查发放问卷500份,回收472份,剔除掉遗漏核心答题、回答态度敷衍等不合格问卷,最后总共获得有效问卷463份,问卷的有效回收率为92.6%。

(一)测量指标

1.雾霾知识水平

为了保证问卷设计的科学性与代表性,本研究邀请了两位来自上海交通大学环境科学研究领域的知名学者,还有两位分别来自中央电视台、《南方周末》的资深环境新闻记者,请他们提供指导意见或共同参与设计雾霾知识水平的量表。务求本研究的雾霾知识水平量表既具有科学性,也具有科普性;既能涵盖雾霾科学知识的主要维度,同时也是媒体较为关注,报道比较集中的问题。该量表由28道问题组成,在统计时所有是非题和单选题都编码为二分变量(1=正确,0=错误),缺失值均视为错误答案。

2.雾霾风险感知

本研究借鉴了凯伦·比克斯达夫和戈登·沃尔克对风险感知的界定和测量,由雾霾对人体健康危害认知和居住环境雾霾程度感知两个维度组成。雾霾对人体健康危害的认知,主要包括以下问题:雾霾是否会造成或诱发肺炎、呼吸问题、心脑血管疾病等六个问题(二分变量,正确计分,总分6分)。个体对居住环境雾霾程度的感知,要求受访者从“绝对没有”到“非常严重”五级里克特式测量中做出相应的选择。本研究两个维度的乘积来测量大学生的雾霾风险感知。

3.雾霾政策认知

该量表由5道问题组成,主要包括提高燃油标准、控制空气扬尘、降低油碳能源消耗比例、提高清洁能源使用比例,以及市场与政府在此过程中的作用等。在统计时所有是非题和单选题都编码为二分变量(1=正确,0=错误),缺失值均视为错误答案。

4.媒体雾霾信息关注和人口统计特征

针对这组变量,本研究主要使用了五级里克特式变量和二分变量,主要包括媒体雾霾信息关注、性别、学科、年级、民族、宗教倾向。

(二)样本特征

在样本分布上,保定占52.1%,海口占47.9%;文科为40.3%,理科为59.7%,其中环境科学0.4%;本科生81.4%,研究生18.6%;女生为51.2%,男生为48.8%;汉族为90.5%,少数民族为9.5%;18.5%的学生表示自己具有一定宗教信仰。

三、研究发现

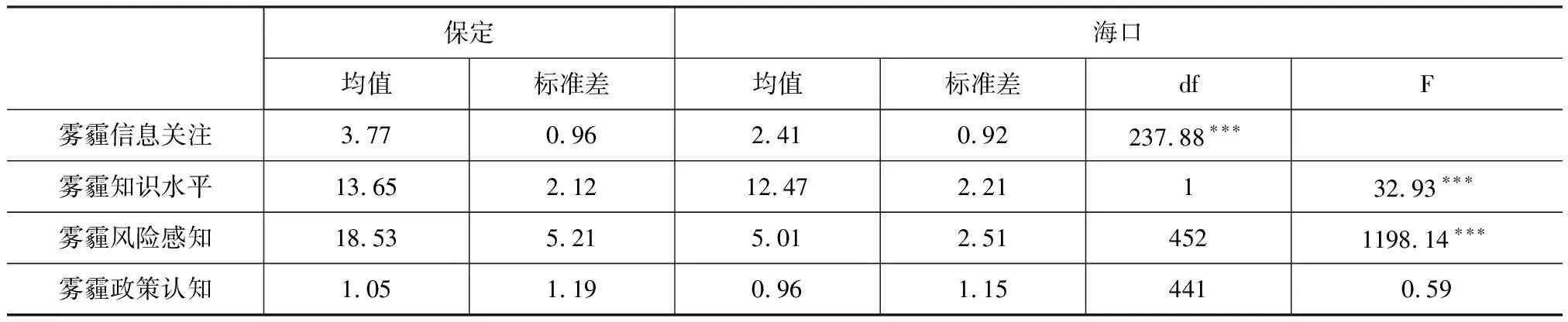

本研究调查显示(见表1),保定大学生的雾霾风险感知水平(均值为18.53,标准差为5.21)远高于海口大学生(均值为5.01,标准差为2.51)。在雾霾信息关注水平上,保定大学生比较关注媒体雾霾相关信息(均值为3.77,标准差为0.96),而海口大学生则表示他们不太关注媒体雾霾相关信息(均值为2.41,标准差为0.92)。这两组变量在方差检测上都具有显著差异。

保定大学生在雾霾知识测试得分上略高于海口,并且两者具有统计显著度差异。但是两地大学生雾霾知识测试得分均不甚理想,在总分28分中,保定大学生最高得分为19分,最低得分7分,均分13.65分,标准差为2.12;海口大学生最高分为20分,最低分6分,均分12.47分,标准差2.21。

两地大学生在雾霾政策认知上没有显著差异,且对雾霾政策的认知程度均非常低,在总分5分的测量中,保定大学生最高得分为5分(占总数1.7%),最低得分0分(41.4%),均分1.05分,标准差为1.19;海口大学生最高得分为5分(1.9%),最低得分0分(45.2%),均分0.96分,标准差为1.15。

表1 大学生对雾霾认知和行为的分布

*p<.05,**p<.01,***p<.001.

在探索何种因素会影响大学生雾霾知识水平的得分上,本研究使用嵌套回归统计方法,将性别、年级、学科、民族、宗教信仰等人口统计特征作为控制变量模块,将雾霾知识水平和雾霾风险感知作为主效应模块,带入OLS回归方程进行分析。结果显示(见表2),对保定大学生来说,雾霾风险感知直接影响着其对雾霾知识水平的得分,并且两者呈显著正相关。而人口统计特征、雾霾信息关注等,均对自变量没有显著影响。对海口的大学生来说,所有自变量都不具有统计显著性。

表2 大学生雾霾知识水平影响因素OLS回归分析

*p<.05,**p<.01,***p<.001.

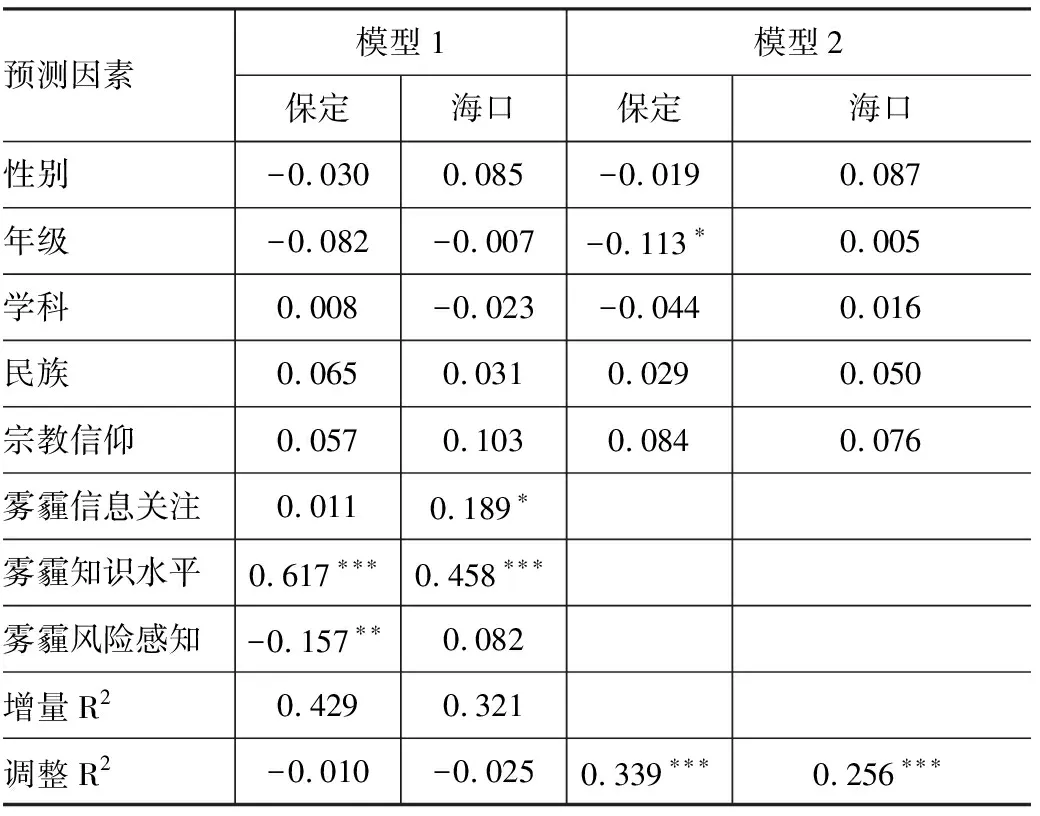

通过回归分析(见表3)来探索何种因素影响大学生对雾霾政策认知上,研究发现雾霾知识水平、雾霾风险感知和年级等三个因素影响着保定大学生对雾霾政策的认知。而对海口大学生来说,仅有其雾霾知识水平影响着其雾霾政策认知水平。

表3 大学生雾霾政策认知影响因素OLS回归分析

*p<.05,**p<.01,***p<.001.

因此本研究发现,在风险感知方面,统计数据支持假设中的H1a,即两地大学生的雾霾风险感知存在显著差异之假设成立;部分证实了H1b,即保定大学的风险感知与其雾霾知识水平成正比,但与其雾霾政策水平认知成反比;数据否定了H1c,海口大学生的风险感知水平对其雾霾知识和雾霾政策认知均未产生影响;其中值得注意的是保定大学生的风险感知与政策认知恰成反比,这是一个很不寻常的现象,需要进一步讨论。在媒介关注领域,H2a得到支持,即两地大学生的雾霾信息关注存在显著差异的假设成立;否定了H2b,保定大学的媒介关注与其雾霾知识和雾霾政策认知均不相关;部分肯定了H2c,海口大学的媒介关注与其雾霾政策成正相关,但与其雾霾知识无关。在雾霾的政策认知层面,本研究否定了H3a,即两地大学生的雾霾知识水平与其政策认知存在显著差异不成立,H3b和H3c得到支持,即两地大学生的雾霾知识水平与雾霾政策认知存在显著正相关之假设成立。其他的人口统计学特征对大学生的雾霾知识与政策认知关系影响不大,否定了H4。

四、结论与讨论

对于雾霾这个具有强烈地方性特征的全国性环境议题,影响大学生雾霾知识和政策认识水平的因素既有全国性的共性,也具有强烈的地方性。具体而言如下:

第二,两地大学生雾霾知识和政策认知水平得分均较低。大学生雾霾知识测试得分较低可能是因为,一方面大学生获得雾霾知识的渠道单一、形式有限,主要是从新闻媒体获取相关知识。而我国媒体虽然经常报道雾霾的事实问题,但却很少提供有关雾霾的科学信息,导致受众无论是否经常接触雾霾报道,都很少能从中获得有关雾霾的构成、成因、影响和治理等较为丰富和全面的科学知识;另一方面雾霾问题极为复杂,极难治理,大多数人不愿意投入太多精力在超越自己理解能力以及自己控制能力之外的公共问题之上。久而久之就形成了一种“习得性无助”。而大学生雾霾政策测量得分较低,可能是因为雾霾政策与大学生个体风险感知不一样:个体风险感知是直接的、感性的,如哮喘、咳嗽、视觉不畅、心情郁闷等;政策层面却是宏观的、抽象的、理性的,如燃油标准、燃油供应是市场化还是政府管控,以及煤炭消费行业的产业升级等。同时,政府政策往往涉及社会行动,是种高层次的、具有行动意愿的认知。两地大学生雾霾政策认知水平都比较低也说明两地大学生,即使对于较为关心雾霾问题的保定大学生来说,其关注的也是有限的或低层次的、不具有行动意愿的单纯的科学知识认知。这在国际相关研究中得到普遍证实。多项民意调查显示,极少有人会自觉表达出对空气污染问题采取积极行动的意愿,即使他们居住的地方受到严重的空气污染困扰和威胁。

第三,雾霾科学知识水平与风险感知相关,但是高风险感知并不能带来高知识水平。研究者们指出,当人们发现自己处于危险境地时,就会改变风险行为意向,积极学习提升相关知识水平,本研究亦证实雾霾风险感知与雾霾知识水平存在一定相关程度,强烈的风险感知能够促使人们去学习相关知识。如在具有较强风险感知的保定大学生中,雾霾风险感知与其雾霾知识水平呈显著正相关,而在风险意识较低的海口大学生中两者却不具备统计显著度。但是,值得注意的是,个体风险意识的高低本身并不能决定其知识水平的深浅,如保定大学生的风险意识高于海口大学生,但两者之间的雾霾知识水平却相差无几,并且恰如前文所述两者得分都比较低。

既然学历、学科、风险意识与大学生获知雾霾知识和治理政策相关不大,那么如何才能提升大学生的雾霾知识和治理政策认知水平呢?国际上的一些研究发现,在环境问题的传播中,公开的媒体辩论有助于提高公众认知、接受相关环境议题的水平。例如在气候知识方面,卡汗(D.M.Kahan)的研究发现,公众政治思想意识形态(political ideology)的影响比教育程度、科学素养以及人口统计学诸要素的影响都要大,因为公众接受之前多经历过政治人物、“知识共同体”的公开辩论。汉密尔顿(L.C.Hamilton)在研究影响公众气候变暖知识体系各要素时发现,政治理念差异的影响要比教育程度大得多,因为政治立场不同所引发的争论远比教育背景影响深远。因此,学者们建议在风险传播中,如果想让公众掌握气候知识与政策,需要把复杂的风险信息通过与人们利益相关的内容,以相互矛盾的立场,具有辩论性的形式传递给公众,公众参与这一多元争辩的传播过程,对掌握环境知识与政策有很大帮助。

第四,雾霾政策认知水平取决于雾霾知识水平。环境问题的治理政策需要科学权威的证实作为基础,英国学者耶尔利(S.Yearly)认为没有物理、生命等权威科学机构的证实,像环境这样的问题就很难被有效地构建起来,也不大可能成为能解决问题的科学政策的基础。因此,就雾霾来说,雾霾治理政策认知水平的前提是雾霾科学知识水平,两者关系显而易见。

最后,本研究发现保定大学生的雾霾治理之政策认知水平与风险感知成反比,与年级成反比。这是一个很反常的现象,值得聚焦讨论。按照环境社会学家汉尼根对环境政策的界定,环境政策的核心关照是“可治疗的”环境问题,即人对这些环境问题的可控性。对雾霾科学政策的理解与把握其实就是对解决雾霾问题能力的把握。我们研究发现,受雾霾笼罩的保定大学生,其雾霾科学政策认知的水平随着年级的增长、雾霾风险感知能力的增加却在不断下降。也就是说,低年级时和初步感知雾霾风险之际,个体或群体还试图努力把握雾霾“可治疗的”知识,即最初还有相对较高的雾霾知识与政策水平;随着年级、雾霾风险感知水平的增加,对雾霾“可治疗的”知识之把握却在减少,甚至是视而不见、充耳不闻。这就是值得注意的“习得性无助”(Learned Helplessness),即当个人控制特定事件的努力遭受多次失败以后,个人将停止这种尝试;如果这种情形出现得太过于频繁(如连续的雾霾),个人就会把这种失去控制的知觉泛化到所有的情景中,以至于泛化到控制力可以发挥作用的情境与事物中,比如雾霾问题中,个体对于其私家车尾气排放之控制的努力等。本研究发现的保定大学生雾霾 “习得性无助”与国际学术界研究发现相一致,学者麦尔(S.F.Maier)对一些难以逃脱也无法控制(如地震)环境下的人进行研究,发现也都存在着这种“习得性无助”,或者叫“行动抑郁症”(Behavioral Depression)的状况。

如何消除公众这种对雾霾的“习得性无助”,其核心在于个人经过努力后发现对现有环境的改变没有效果,即个人对现状缺乏控制力。桑顿(J.W.Thornton)主张个体行动之有效果使得个体获得可控感是走出“习得性无助”的关键,奥巴什(E.Orbach)和哈达斯(Z.Hadas)的研究认为个体的诱导性“自尊”(Induced self-esteem),即外界要创造条件培养个体控制情绪的信心是摆脱“习得性无助”的重要手段。当然,这些论点必须置于中国语境进行实证研究才能证明其是否有助于我国大学生消除对雾霾的“习得性无助”。这也是未来研究可以探索的方向。

注释:

① Adger,W.N..SocialCapital,CollectiveAction,andAdaptiontoClimateChange.Economic Geography,vol.79,no.4,2003,pp.387-404.

总之,各类型图书馆由于用户需求、政策的不同进行了不同程度的业务调整。高职高专院校图书馆和中小学图书馆处在复合图书馆初级阶段;科研院所图书馆在嵌入式服务方面已经开展大数据分析等新业务,开始注重科研数据的收集工作;公共图书馆侧重于阅读推广;本科院校图书馆侧重于学科服务。科研院所图书馆、公共图书馆、本科院校图书馆的共同点在于,都注重数字资源的开发建设。各类型图书馆的岗位需求出现了多元化的发展方向。

② Shirley S.Ho,Youqing Liao & Sonny Rosenthal.ApplyingtheTheoryofPlannedBehaviorandMediaDependencyTheory:PredictorsofPublicPro-environmentalBehavioralIntentionsinSingapore.Environmental Communication,vol.9,no.1,2015,pp.77-99.

③ National Research Council,Informing Decisions in a Changing Climate.PanelonStrategiesandMethodsforClimate-relatedDecisionSupport.Washington,DC:The National Academies Press.2009.p.12.

④ Millstein S.G.,Halpern-Felsher B.L.JudgmentsaboutRiskandPerceivedInvulnerabilityinAdolescentsandYoungAdults.Journal of Research on Adolescence,no.12,2002,pp.399-422.

⑤ 《2017年全国污染城市排名榜单一览 全国雾霾城市最新排名》,每日财经网,http://www.mrcjcn.com/n/194655.html,2017年1月9日。

⑥ Baruch Fischhoff,RiskPerceptionandCommunicationUnplugged:TwentyYearsofProcess.Risk analysis,1995,pp.1539-6924,2017年5月16日。

⑦ Eric Aakko.RiskCommunication,RiskPerception,andPublicHealth.WMJ,vol.103,no.1,2004,pp.25-27.

⑧ Janz,N.K.,Becker,M.H.TheHealthBeliefModel:ADecadeLater.Health Education & Behavior,vol.11,1-47; Fishbein,M.,Ajzen,I,AttitudesandVotingBehavior:AnApplicationoftheTheoryofReasonedAction.Progress in applied social psychology,vol.1,London,UK:Wiley,1984,pp.253-313.

⑨ Lee,E.W.J.,et al.,CommunicationandKnowledgeasMotivators:UnderstandingSingaporeanWomen’sPerceivedRisksofBreastCancerandIntentionstoEngageinPreventiveMeasures.Journal of Risk Research,no.16,2013,pp.879-902; Chew,F.EnhancingHealthKnowledge,HealthBeliefs,andHealthBehaviorinPolandThroughaHealthPromotingTelevisionProgramSeries.Journal of Health Communication,no.7,2002,pp.179-196.

⑩ Trisha T.C.Lin,Li Li & John Robert Bautista.ExaminingHowCommunicationandKnowledgeRelatetoSingaporeanYouths’PerceivedRiskofHazeandIntentiontoTakePreventiveBehaviors.Health Communication,vol.32,no.6,2017,pp.749-758.