论数据新闻的叙事范式

2019-01-11方毅华杨惠涵

■ 方毅华 杨惠涵

新闻作为一种传递新近事实的作品,帮助大众了解世界的运行状态,拓展知识和价值观的边界。随着现代传播技术的发展,其数字化的特征使新闻传播加速成为一种具有融合性的社会生活与生产方式。从记者写稿到机器人写作,新闻传播呈现“去专业化”“去人工化”的趋势,以新闻事件为中心的报道方式也遭到挑战,场景化的数字叙事作品和技术理性支持下的预测性报道逐渐流行。数字时代,新闻的意义与价值或许正面临重构。在传播技术影响下做出的改变——重返专业化、组织化,提升报道水平,保证媒体产品质量,增强媒体调查与揭示、预测社会现象的能力。尤其是开放数据行动的开展,使1GB的数据成本,由1992年的569美元下降到2013年的0.02美元①,由此,记者可以借助免费的在线工具和开放的数据资源快速搜集、整理、发布数据,使整个新闻生产集约、高效,并依靠数据处理能力提升专业门槛②。自《卫报》《纽约时报》等发达国家传统媒体以这一模式入局新媒体传播,数据新闻作为将传统新闻敏感性和具有说服力的叙事能力与海量数字信息相结合的新闻③,正在成为全世界不同属性、不同性质的新闻媒体在数字时代增强影响力的重要内容载体。

一、颠覆传统“故事与文本”的数据新闻叙事

数据新闻归因式的调查特性要求它优先呈现结构化、立体化的数据,很多获得数据新闻奖的优秀作品甚至不具备鲜明的故事特征。清华大学陈昌凤教授提到Every Block创始人阿德里安·哈罗瓦提提出的“抛开故事中心”,强调了记者收集结构化信息的意义;中国传媒大学曾庆香教授则认为数据新闻是一种科学论证。但作为一种社会需求与新闻行业的互利成果,数据新闻还没有脱离公共新闻作品的范畴,它依然要依靠独白式和视觉化的叙述吸引大众读者,因此不能作为纯粹的社会科学实证报告进行分析。可以说,数据新闻在内容上具备一定的叙事性,但相比传统新闻,数据新闻更是适应数字媒体技术而生的新型作品,拥有超越文本符号本身的更复杂的叙事维度。例如数据源、媒体传播形式、互联网时代的参与文化等,都在影响着数据新闻的创作与走向。正如学者臧国仁、蔡琰指出的,互动图文与影音符号正以数字形式在现实与虚拟之时空进行超文本连结,其即时又互动的本质早已修饰并改变了传统由“故事”与“论述”建构叙事结构的理论形貌④。

如今,传统的西方叙事理论得到了极大的丰富和扩展,发展成为后经典叙事学,它将研究范围延伸至文化意义上的叙事作品,无论这种叙事作品是以什么样的媒介形式出现的。⑤在后经典叙事学中,结构主义的标准化价值已被多元价值与不可简约的差异所取代,但其内核终归没有消亡,叙事还是“犹如普通语言、因果关系或一种思维和存在的方式一般不可避免”⑥,玛丽-劳·瑞安建议将叙事看作出现在叙事文本解释过程中的认知现象,而且不必囿于语言的、静止的和线性的等经典叙事学理论对于叙事的内在规定⑦。在数字时代,交互的、多样化的传播方式促进叙事向非线性、非纯语言方向发展,因此对数据新闻的看法既不必局限于“用数据讲故事”,也不必将其与叙事彻底割裂,实际上它的传播媒介、数据来源与组织结构、互动模式等,都承载着叙述的功能。

目前,已有研究用数据新闻的可视化表征对数据新闻作出分类,如中国传媒大学郎劲松教授将数据新闻分为“可查询的交互地图”“动态图表”“信息图”;清华大学史安斌教授则将数据新闻按照数据整理安排、交互方式及传播目的等划分成“利基模式”和“类比模式”;在叙事范畴进行分析的研究有战迪的《新闻可视化生产的叙事类型考察》;从“互动、静态”维度及“软、硬数据”维度进行分类或展现基于不同内容的不同交互叙事策略的有朱莉的《数据新闻的交互叙事策略初探——以财新网数据新闻报道为例》。而笔者认为,在这一信息爆炸、传播载体日益丰富、受众需求快速变化的时代,如果能从数据新闻在数字化时代的位置、意义这一角度入手梳理数据新闻的叙事范式,会使得我们在日后分析数据新闻作品时既有线可循,也能对数据新闻的未来发展做出较为准确的判断。

二、数据新闻叙事范式

1.聚焦:宏观叙事与深度叙事

在数字时代,网络成为虚拟现实,同时与社会结成深度关联,与现实世界互相影响。数据新闻的出现,使传统新闻报道在互联网的媒介平台上,以图像、书写、音乐、视频等多模态符号,扩展了报道内容的边界。笔者根据叙事聚焦理论将数据新闻分为两种:宏观叙事与深度叙事,这两种聚焦模式能够跳脱传统新闻一事一报的常规模式,与社会现实产生更为深刻的互动,帮助人们在虚拟符号中了解周边悄然发生的故事。

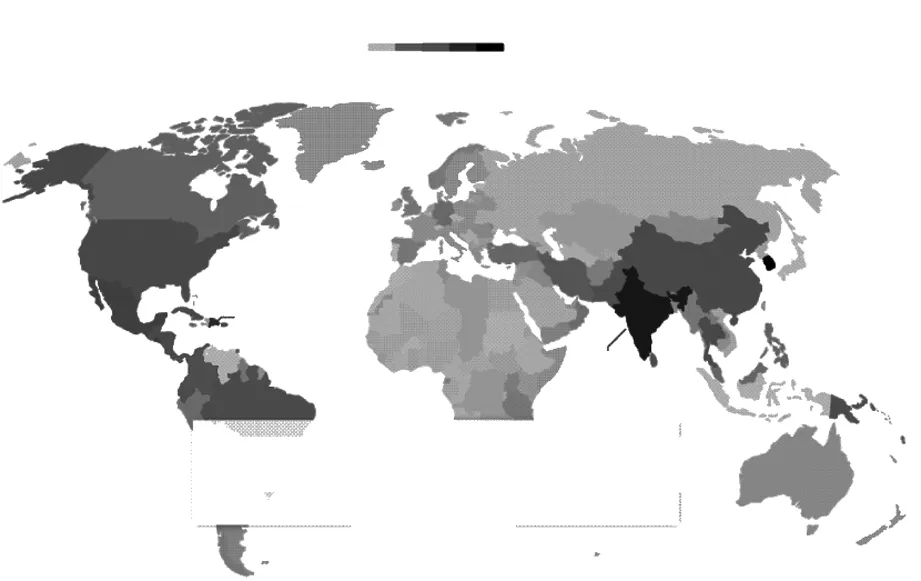

宏观叙事在经典叙事学中一般指将故事放置在宏大的历史背景和主题之下,展现事物在一个较长阶段的规律或特征,而在后现代叙事中,它作为“大叙事”或“普遍叙事”所展现的是一种全球化和标准化的政治倾向。本文所探讨的数据新闻语境里,宏观叙事是一种能够承载庞大数据并引导读者采用整体化思维的叙事模式,也是一种聚焦策略。宏观叙事表现为聚焦生活与社会利益息息相关却容易被忽视的或者以个体力量难以观察的事实,通过将数据组织起来展现其规模、突出值、变化、对比及整体趋势等,以量变呈现质变,从而引起社会的关注。比如全国范围的校园暴力情况,某条道路的常年交通事故发生率,各地献血情况,国家智能产业发展等。MEDICAMENTALIA所做的关于全球卫生保健差距的新闻调查,就利用各国的开放数据机构进行数据搜集与分析,它所聚焦的内容包括女性避孕药使用情况,各国免疫水平和疫苗价格,世界各地获取药品的情况。这些新闻调查都是聚焦于全球范围的数据,通过横向对比,使读者对各国的健康医疗保障及人权情况有更为清晰直观的感受。如图1MEDICAMENTALIA从各国搜集到的数据经过地图式呈现,形成了一个关于通过对女性采取措施以实现节育的空间维度比较,构成了全球女性避孕图景的一个侧面,从中可以窥见女性权利在不同地域的发展情况。这种宏观聚焦的意义在于能够发现在自然和人文环境中被隐藏起来的重要问题,督促国家行政力量或呼吁普通民众开展行动。

图1 MEDICAMENTALIA关于全球避孕的新闻调查⑧

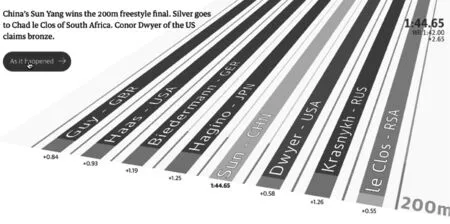

深度叙事并非与宏观叙事相对立,但比起宏观叙事通过给出宏观数据以揭示某种现象,深度叙事则是主题先行,它对事物的聚焦一方面直接从社会群体关注入手,新闻类型一般为政治新闻或社会民生新闻、突发新闻,对现实中热度较高的话题给出深度分析或预测,由于数据量级高,需要引入专业的数据检测和分析方法。以预测性数据新闻报道见长的Five ThirtyEight,就聚焦于美国大选这一热点话题,成功预测了2008年美国大选结果和2012年美国总统大选50个州的投票结果。这类目的性聚焦,可以在专业性基础上充分发挥新闻媒体的社会功能,满足大众对信息的需求,弥补普通人在分析庞杂数据上的不足。另一方面,深度叙事还聚焦于能够引发好奇但并不容易直接窥探并提出问题的特别领域,主要内容为人文类,如娱乐新闻、体育新闻及知识科普类。网易数读在2018年9月29日推出的报道《想离婚就离的是张雨绮,普通人离婚一点都不容易》虽是生发于网络上的流行娱乐事件,但网易将这一故事进行延展,跨虚构性地创造了主题更加深入的数字作品。新闻中呈现了中国从1997年到2017年的结婚率与离婚率变化等数据,但主要是依靠文字表达题目中的叙事,以解读政策和离婚程序表达普通人离婚不易。尤为突出的是新闻列举了一个北京人董珊珊诉讼离婚期间仍遭家暴最终死亡的案例,以故事化的叙事弥补了宏观数据缺乏个体情感呈现与细节的不足,对社会现象做出了更具深度的揭示。此外,还有带有科普性质的数据新闻,这类聚焦能够更直观地帮助受众透过表象看本质。如《卫报》以可视化动图呈现了奥运会游泳比赛中选手如何在起跳时占领优势,彩色条块模拟了选手的进程与速度,并对各选手起跳的反应时间标注秒数,以弥补肉眼观察彩条长度的局限性。由此,体育赛事的观众就可以透过热闹的奖牌争夺看到运动员获胜的科学原因,而这在过去主要是专业的游泳教练才需要关注的问题。

图2 《卫报》数视化作品《孙杨如何夺取200米自由泳金牌》⑨

这两种聚焦方式并非互相对立,而是互为补充。聚焦宏观有利于对可能存在的问题进行调查和揭示,聚焦深度则可以进一步进行解释,展现思考逻辑。两种方式结合,有利于对边缘话题的呈现,能够满足新闻故事的多样性,扩展新闻报道的叙事疆界。一言以蔽之,数据新闻内容聚焦终归是为发现问题、呼唤关注、引导社会理性服务。

2.视觉语法:再现、互动和构图

根据克瑞斯的视觉语法理论,韩礼德在功能语法中提出的语言三大元功能——概念功能、人际功能、语篇功能,在视觉模式下演变成再现、互动和构图三大意义,数据新闻的可视化叙事也是通过这三种视觉语法功能生成语义的。根据玛丽-劳·瑞安的叙事性模式,数据新闻最多呈现为复合式叙事。复合式叙事可能有一个主情节(议题)或时间线,读者在按图索骥的过程中可以发掘很多微叙事,用于“扩充主情节的宇宙”⑩。在数字时代,这种微叙事可以通过各种媒体元素进行呈现,也可以以超链接的形式存在。而数据新闻作为包含视觉审美艺术的报道,这种复合就着重体现在利用各类图表元素、动态效果等对主情节进行可视化的补充书写。

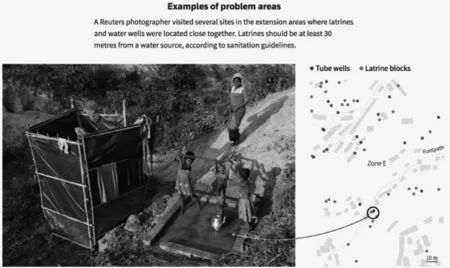

很多数据新闻作品都通过对实景的拍摄形成叙事性再现。数据新闻奖2018年度的数据可视化奖颁给了路透社的《生活在营地》(Life in the camps)。这篇报道用卫星图像记录了最大难民营库图巴隆的快速扩张和基础设施缺乏,展现了难民的实际生活空间,同时也是对量化数据的再现说明,使关于难民生活的叙事更加清晰,让读者能够产生沉浸式体验。此外,就整个数据新闻的语篇塑造来看,图像对参与者的向量时刻存在,如箭头、标记、高亮、动态折线、地图等,都在以提醒读者注意的方式进行重点叙事。这种视觉再现实现了对庞大世界及其背后数据的提炼与浓缩,将受众注意力集中在特定议题之下,同时又保证了报道的简洁、高效。

图3 路透社数据新闻奖获奖作品《生活在营地》

数据新闻展现的互动叙事也使它与传统新闻形成鲜明的区别。由于数据新闻产生于交互数字媒体,它在内容互动上具有得天独厚的技术优势,且数据新闻篇幅和内容体量较大,因此它往往以互动形式来吸引读者持续阅读或根据兴趣优先进行内容选择。如《生活在营地》以数据点的方式标记了每月的死亡难民人数,将鼠标移到不同数据点上,就会显示此人的具体死亡日期和原因。在这种互动中,读者如同与研究者共同谱写一份“数据报告”,读者会认为自己也是数据挖掘的参与者,尽管这只是新闻制作者在最终环节设置的小游戏。除了与受众产生的互动,数据新闻也与其他数字文本产生互动关系,如数据新闻在标记数据源时,会将读者引入另一个语篇结构中,半岛电视台美国频道的突发数据新闻《脱轨美铁列车:死亡曲线上的飞驰》在条形图下方给出了Amtrak的官网,点击进去,用户可以即时追踪美铁各趟列车的动态,从而理解这篇数据新闻如何对列车时速进行数据搜集与分析,当然这种互动关系也是交由读者来感受和评判的。简而言之,互动意义是语篇交际功能的体现,比再现意义更为深入,读者的互动感越强,就越能理解数据的含义与价值。

构图对于数据新闻也很重要,因为一篇数据新闻就是将数据结构化的图景,既拥有数字时代多元化和广阔视野的特性,又是以呈现结构数据为核心的作品。在进行数据的可视化设计时,要优先了解所使用的数据,针对不同的分类数据、时序数据、空间数据,可以采用不同的可视化组件。如在呈现子类数据时,树图在紧凑的空间里显示层次结构,通常面积和颜色结合使用,马赛克图则允许在一个视图中进行跨类别比较等。运用不同视觉元素(形状、大小、颜色)对数据进行编码,可以对受众产生不同的视觉暗示,这是数据新闻运用构图展示数据的基本层次。从语篇整体结构来看,数据新闻采用文本与图片结合的形式,在比例和排版方面都要视新闻内容而定,这种对视觉构图的重视是它区别于传统新闻的重要方面。

在数字时代,数据新闻不是简单扩充传统新闻或对其进行数据辅助的产品。数据新闻符合数字传播的规律,能够在多媒体上发挥视觉元素多元化的优势。它的叙事范式也并非简单的结构或分类,而是过程化的取向。简而言之,对于数据新闻来说,专业理性和可视化是它的叙事原则,其中通过不同的聚焦策略和视觉手法,数据新闻能够走向不同的叙事作品,带给大众不同的故事体验。

三、数据新闻未来:专业化、用户中心、媒体赋能

1.专业信息服务平台与精英游戏

目前数据新闻的盈利模式主要为内容付费和数据服务(包括数据售卖、分析及可视化服务)。后者可以利用开放数据源降低成本或者利用媒体平台自身的数据资源进行盈利。如新浪微博作为中国最大的社交媒体平台,掌握着丰富的用户数据和舆情指数,但这些并不完全对其他机构免费开放。在未来,数据新闻应更注意留存结构化的数据,为日后实现产品增值做准备。值得注意的是,随着全世界对用户数据保护的加强,如“欧洲通用数据保护条例”(GDPR)的出台,一些媒体会面临数据盈利的下滑。因此,数据开放运动在全世界范围展开,新闻媒体和公众都希望免费公开数据能够帮助新闻媒体实现精品内容产出、提升媒体公共价值。

内容付费则明显针对有能力付费的精英人群,这类群体对数据新闻数据容量的接受度更高,也更期待创新化和高品质的新闻叙事。这会使数据新闻尤其是深度调查类的叙事新闻向更复杂的叙事维度倾斜,以内容的深刻与丰富而不是简洁明了为重心。由此,数据新闻逐渐成为精英游戏,精英在与新闻报道的互动中对产品提出更专业、更理性的要求,甚至会在分享产品的过程中进行二次叙事,如社交媒体上的短评等。数据新闻与精英之间的互利趋势越发明显,但数据新闻作品也可能陷入“叫好不叫座”的循环,毕竟缺少大众支持和传播的数据新闻,始终难以作为新闻媒体的主要盈利模式。

2018年路透社的数据新闻项目报告指出,向读者付费模式的转变,对“网络可以向所有人开放信息”的观点发起了挑战。若更多高质量内容藏匿于付费门槛之后,精英阶层与其他人群之间的知识鸿沟就有可能进一步扩大。所以我们也许会看到这样一种情况,那些无法负担订阅费用的人,会受到较多低质量新闻和错误信息的影响,使两极分化加剧。因此,可以期待内容付费由政府、公益组织或社区进行承担,这样有利于新闻媒体针对普通大众创作更亲民的叙事作品,在保证专业和理性的基础上,更注重吸引大众参与分享,通过更精致的可视化和互动叙事增强其在数字媒体上的感染力、传播力、影响力。但无论如何,数据新闻都将依靠它特有的数据掘取和分析能力,向更专业化的路径发展。

2.用户驱动的故事讲述

数字化时代的一个重要特征就是传统新闻的受众变成了名副其实的用户。数据新闻的叙述主体除了作为隐蔽叙述者的新闻媒体和负责感应、抓取数据甚至直接生成可视图表的人工智能,还有作为互动叙事参与者的用户。数据新闻不同于传统新闻作品的一个重要特点就是它与受众产生的连接互动。数据新闻在叙事上,并非单纯以事件为基准进行报道,而是着重考虑用户的需求与理解,据此进行可视化的创作。用户在其中除了接收信息,还通过与数据图表的交互生成不同的叙事作品。如《卫报》将伊拉克战争人员伤亡情况标注在地图上,每个红点代表一次死伤事件,用户只要点击红点就会弹出内含伤亡人数、时间、伤亡具体原因的窗口,这种互动可以让用户自主选择故事的内容,让用户成为新闻生产环节的参与者,而不是传统新闻的被动接受者。同时,用户也可以通过自己掌握叙事获得沉浸感的体验,由此增加在网站的停留时间,有利于媒体提升用户黏度。

目前,由用户驱动的数据新闻叙事已成为趋势,如财新网在“世界肥胖日”推出的可视化数据新闻《变胖的地球人》中,就让用户成为故事的发起者。用户填写表格,输入身高、体重,即可查询自己的身体质量指数。此外,游戏化的互动数字叙事也可以被应用于数据新闻。如BBC的数据新闻作品《2016欧洲杯:你将选择谁来组队参加比赛》中就设置了游戏交互,让用户选择自认为全世界最优秀的队员组成球队,建立联盟并在BBC欧洲杯专栏中的“预测游戏”板块与其他网友的队伍进行比赛。这种用户驱动故事讲述的形式,可以极大刺激用户的参与热情,增强传播力。而在未来,VR、AR等技术或许也将被广泛应用于数据新闻,尤其是随着终端设备的降价和技术改善,用户或许能够驱动全部的数据新闻叙事,如利用Google眼镜挖掘身边的数据信息等。

3.对新闻媒体赋能

数据新闻在未来可以实现对传统调查报道的赋能,对新闻产品终端竞争力的赋能,对媒体用户场景占据的赋能,对媒体公信力的赋能。

如前文所述,数据新闻通过宏观叙事和理性叙事可以扩展调查报道的领域,注意到边缘化或隐蔽的议题,且数据新闻所留存的结构化数据也可以成为媒体开展其他深度调查的资源库,从而对调查报道和深度报道赋能。另外,数据新闻能够以链接的形式被广泛传播,游戏化的叙事可以刺激分享,且数据新闻又常常能够展示媒体较高的制作水平,因此可以帮助新闻媒体在大型的数字媒体出版平台上获得更高的关注度,增强媒体的终端竞争力。尤其是Google在2017年放弃了“免费点击”(first-click free),对订阅出版物产生了一定的不利影响,而Facebook在假新闻事件后,又大幅度减少对新闻网站的推荐,使得原本较少的注意力资源变得更为紧缺。在数字时代,注意力仍然是新闻媒体抢占的制高点,这也促使新闻媒体继续通过被看作精品内容的数据新闻将受众引流到自己的网站或客户端,以数据新闻订阅等方式留住用户。

除了对终端竞争力的赋能,数据新闻也可以通过创新技术实现对用户场景的占据。随着可穿戴和家庭互联等智能终端设备的发展,用户获得有关自己生活的私人订制数据新闻已成为可能。例如,在早起之后,穿衣镜上会以可视化新闻的形式显示道路拥堵情况,这是由智能传感器、人工智能写作与智能终端共同完成的新闻服务;同时通过智能手表,你能获知自己最新的健康情况,由人工智能写作的私人健康数据报告会定期发送到你的邮箱。数据新闻将会更多占据用户的生活、工作场景,可视化的数据也会逐渐改变人们对待周边环境的方式,届时数据新闻将不再被看作专业的产品,而是成为与个体密切关联的数字故事。

最后,数据新闻将更有助于对媒体公信力的赋能,除了上文调查报道所带来的公共价值,新闻媒体也可以开展更具公共性的后续行动。如适当进行公开透明的数据分享,开展和呼吁后续的监督报道,尤其对于涉及重大公共利益的事件,以数据新闻的形式进行专业、理性的探讨和跟进。建议在未来,数据新闻平台能够增加对批评讨论渠道的开放,并主动公开分析方法,征集群众和专家的智慧,这样有利于避免数据分析的片面性,确保报道的严谨和准确,从而提升新闻媒体的品牌公信力,提高媒体在注意力经济时代的竞争力。

笔者相信,新闻的未来,重在分析数据。伴随技术的狂飙突进,数据新闻在未来将有更大的发展空间,并能够深度改变人们的观念和行为,但前提是数字技术的发展和数字叙事能力的强化。当下许多媒体一拥而上,但许多未能认清数据新闻的叙事范式,不是过度追求视觉新奇忽略社会意义,就是将信息可视化等同于信息精简化、直白化,忽略数据深度与互动部分的功能。一些报纸也登载数据新闻,将数据新闻看作是给自己锦上添花的视觉工具。如此下去,数据新闻将失去它承载开放、互动、分享意义的数字土壤,无论在功能还是在语态上都重新落入传统新闻的窠臼。数据新闻叙事不是简单的线性故事,了解其叙事与媒介互动的深层联系,就能快速掌握数据新闻的应用领域与对象;要以开放、审慎的思维对待数据,并通过专业软件的运用,掌握数据处理和图像处理的适宜方式,方能做出优质内容。最重要的是,无论媒体技术如何革新,媒体内容都要以人为本、以内容为王,真正发掘到对人民有价值的信息。只有以匠心守卫初心,数据新闻才能够焕发活力、得到广大用户的积极参与和真心赞美。

注释:

① Martha L.Stone.BigDataforMedia.https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/big-data-media.2014年11月。

② 张超、钟新:《新闻业的数据新闻转向:语境、类型与理念》,《编辑之友》,2016年第1期。

③ Jonathan Gray,LilianaBounegru and Lucy Chambers.TheDataJournalismHandbook.http:// datajournalismhandbook.org/chinese.2017.

④ 臧国仁、蔡琰:《数位时代的“叙事传播”:兼论新科技对传播学术思潮的可能影响》,《新闻学研究》,2017年第4期。

⑤ 谭君强:《叙事学导论:从经典叙事学到后经典叙事学》,高等教育出版社2014年版,第198页。

⑥ [英]马克·柯里:《后现代叙事理论》,宁一中译,北京大学出版社2003年版,第3页。

⑦ 徐丽芳、曾李:《数字叙事与互动数字叙事》,《科学出版》,2016年第3期。

⑧ Medicamentalia.https://medicamentalia.org/contraceptives/data-use-barriers/.2018年3月16日。

⑨ The Guardian.HowSunYangCaughtUpwithChadleClostoClaimGoldinthe200mFreestyle.http://www.theguardian.com/sport/ng-interactive/2016/aug/09/how-sun-yang-caught-up-with-chad-le-clos-to-claim-gold-in-the-200m-freestyle.2016年8月9日。

⑩ 张新军:《数字时代的叙事学——玛丽-劳尔·瑞安叙事理论研究》,四川大学出版社2017年版,第36页。

年12月4日。