明朝洪武、永乐时期赋役探究

——以山东地区赋税徭役为例*①

2019-01-10张舰戈

张舰戈

( 中国社会科学院 历史研究所,北京,100732 )

赋税徭役是历代王朝政权存在的重要经济基础。明朝初期,战事连绵不断,农业经济发展十分落后,建立不久的明朝政权没有及时制定出一系列适应社会发展的有效农业经济政策。特别是在自然灾害时期,农民生活饥寒交迫,对农民的赈灾救济措施不利,而且赋税徭役不断增加。最终导致了一场轰轰烈烈的农民起义,席卷整个山东地区。

目前,关于明朝初期山东地区赋役制度研究的著作主要有《山东通史·明清卷》《明代赋役制度史》《明代社会经济史料选编》《明清史资料》等史料。论文方面主要有田培栋的《论北方五省的赋役负担》[注]田培栋:《论明代北方五省的赋税负担》,《首都师大学报(社会科学版)》1995年第4期。、秦佩珩的《明代赋役制度考释》[注]秦佩珩:《明代赋役制度考释》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》1983年第3期。、陈世昭的《明初赋役制度》[注]陈世昭:《明初赋役制度》,《江汉论坛》1985年第4期。。现在学术界大多把洪武、永乐、洪熙、宣德年间(建文涵盖在洪武时期)为明代前期作为一个整体来研究,把前期的赋役制度和农民所承受的负担与中后期做比较,一般认为明朝前期农民的赋役比明朝中后期低一些。其实,明朝前期农民赋役负担有一个变化的过程,即从洪武到永乐时期有所增加,而到仁宣时期又有所减轻,从社会发展来看,农民的赋役仍然较重。

明朝永乐十八年(1420年),以唐赛儿为首领的农民起义军起事,不到一个月时间就发展到数万人,一举攻克了山东青州府、安丘、莒县、即墨等地。这次大规模农民起义为什么会发生在明朝建国初期呢?而且是发生在永乐后期,而非洪武时期。这次起义为何得到众多农民的响应?其主要原因是永乐时期的赋税徭役,远远超出了农民可以承受的范围,最终引发了山东青州唐赛儿农民起义运动。现以永乐末年发生的唐赛儿农民起义时间作为明朝前期农民赋役变动的分界点,选取洪武、永乐年间,采用对比分析的方法,从三方面对明朝初期山东地区农民赋役逐渐加重的状况进行论述,以探究明朝初期税赋制度的变化规律。

一、明朝洪武、永乐年间农业发展及赋税政策之对比

赋税是田赋和其他捐税的总称,在以小农经济为支柱的中国封建社会里,统治阶级最重要的任务就是制定有关促进农业发展的有效方针政策,以保证国家政权的稳定和财政税赋收入。国家对于农业问题的重视程度和所制定的有效农业发展政策,对于封建社会的发展具有重要影响。明朝洪武、永乐年间对于农业发展的政策有明显的不同,其农业经济发展也出现了不同结果。

元朝末年到洪武时期,山东地区成为诸多势力争夺的焦点,齐鲁大地惨遭战火蹂躏,人口流失严重,土地荒芜,千里萧条。在这种情况下,明朝统治者认识到过分压榨民众会引起暴动。明朝开国皇帝朱元璋说过:居上之道,政当用宽,否则弦急则断,民急则乱。农为国本,百需皆其所出。[注]翦伯赞:《中国史纲要》,《翦伯赞全集》(第9卷),石家庄:河北教育出版社,2008年,第608页。在这种与民休息的政策下,洪武统治阶级采取了诸如鼓励垦荒、实行屯田、兴修水利、提倡种植经济作物等一系列恢复、发展农业的措施。[注]庞祥顶:《明前期山东农业开发与流民问题》,硕士学位论文,东北师范大学,2008年。山东由于在元末社会动乱中遭到破坏严重,且属于新附行省,成为发展中的重点。早在明初朱元璋就抚谕:“今山东郡县新附之民,望治犹负疾者之望良医。医之为术,有攻治,有保养。攻治者伐外邪,保养者扶元气。今民出丧乱,是外邪去矣,所望休养生息耳。休养生息即扶元气之谓也。汝等今有守令之寄,当体予意,以抚字为心,毋重困之。”[注]《明太祖实录》卷二八,台北:“中央研究院”历史语言研究所校勘影印本,1962年。这一谕旨对战后山东地区农业发展具有积极意义,从此揭开了明朝初期山东发展农业的序幕。

明朝洪武年间,山东农业的发展采取了因地制宜的措施,对于人多地少的地方采取鼓励垦荒的办法。洪武元年,朱元璋大赦天下:“州郡人民,因兵乱逃避他方,田产已归于有力之家,其耕垦成熟者,听为己业;若还乡复业者,有司于旁近荒田内如数给与耕种。其余荒田,亦许民垦为己业,免徭役三年。”[注]《明太祖实录》卷三四,台北:“中央研究院”历史语言研究所校勘影印本,1962年。洪武三年,朱元璋从济南知府陈修及司农官上言:“北方郡县近城之地多荒芜。宜照乡民无田者垦辟,户率十五亩,又给地二亩与之种蔬,有余力者不限顷亩,皆免三年租税。”[注]《明太祖实录》卷五三,台北:“中央研究院”历史语言研究所校勘影印本,1962年。十三年,诏山东、北平等民间田土,诏许尽力开垦,有司勿得起科。二十四年,令山东既管农民务见丁着役,限定田亩着令耕种,敢有荒芜田地流移者,全家迁化外充军。[注]万历《兖州府志》,上海:上海书店影印出版社,1990年。二十八年,朱元璋认为“方今天下太平,军国之需皆以足用”,诏曰:“山东、河南民人田地桑枣,除以入额征科,自二十六年以后栽种桑枣果树与二十七年以后新垦田地,不论多寡,俱不起科。若有司增科扰害之,罪之。”[注]《明太祖实录》卷二四三,台北:“中央研究院”历史语言研究所校勘影印本,1962年。这一系列朝廷诏令给予开垦者极大的优惠。对于人少地多的东昌府等地,则采取了外省移民和本省自身调节的移民垦田方式,有记载的移民诏令就有10余次。

此外,为保证垦田的顺利实施,洪武时期国家还加强了对垦荒的监督,将责任具体落实。在洪武二十一年前,朝廷开始派人到河南、山东等地区督促当地农民耕种,但督耕并不是一个制度性举措,后来为保证督促作用的长久性,朝廷将督查这一责任落实到各地方长官名下,并把劝课农桑作为官员考核的一项重要指标。洪武九年,山东日照知县马亮考满入觐“州上其考曰:‘无课农兴学之绩,而长于督运。’吏部以闻。上曰:‘农桑衣食之本,学校风化之原,此守令先务。不知务此而曰长于督运,是弃本而务末也。岂其职哉?苟任督责以为能,非岂弟之政也,为令而务岂弟之心,民受其患者多矣。宜黜降之,使有所惩。’”[注]《明太祖实录》卷一○六,台北:“中央研究院”历史语言研究所校勘影印本,1962年。这就促使地方政府官员将主要精力放置于督促民众垦田之上,在客观上也促进了农业经济的发展。

由此看出,朱元璋对于恢复农业发展是极为重视,也制定了众多发展农业的政策。“经过洪武30余年的努力后,山东地区土旷人稀的局面有了很大改观。”[注]成淑君:《明代山东农业开发研究》,济南:齐鲁书社,2006年,第53页。全国各地农业经济有了很大的恢复和发展,农民安居乐业。

永乐时期,建文元年,朱棣为夺取帝位,发动了历经3年之久的靖难之役,致使元末动乱之况重现于山东。靖难之役围绕北平,德州、济南、兖州等淮河以北地区展开,给这一地区社会经济造成严重破坏,《明史·食货志》记载“靖难起,淮北鞠为茂草”,山东亦成为主要灾区之地。济南、东昌二府是主要战场所在地,兖州府也被卷入战争之中,伤亡惨重,州境尽成战场,百里之内,几无人烟,类似于洪武初年的情况。朱棣篡夺皇位后,为巩固政权继续削藩,设立内阁,重用宦官,修会通河,迁都北京。[注]王玉祥:《明朝简史》,福州:福建人民出版社,2007年,第64页。但是,这些措施中没有一项涉及农业的恢复和发展。永乐一朝发生的五征蒙古、郑和远航等朱棣建立的重大功业也与农业毫无关系,因为急于建功立业而忽视了农业的发展。有关发展农业的措施在明实录中仅记载了几次。“靖难之役后,朱棣称帝,鉴于山东等地连年兵乱,耕牛缺乏,特命工部从凤阳、淮安等处买耕牛给之。永乐元年,命宝源局铸农器发给农民。”[注]成淑君:《明代山东农业开发研究》,济南:齐鲁书社,2006年,第47页。永乐九年,山东给事中王铎言:“青、登、莱三府,地临山海,土瘠民贫,一遇水旱,衣食不给,多逃徙于东昌、兖州等府,受雇苟活。今东昌等府多闲田,新开河两岸亦有空地,若籍青州等三府逃民,官给牛具种子,命就彼耕种,俟三年后科征税粮。其原籍田地,听从有力之家耕种。如此则田无荒芜,民得安业。”[注]《明太宗实录》卷一一六,台北:“中央研究院”历史语言研究所校勘影印本,1962年。另外,移民规模也远不及洪武时期。

虽然洪武、永乐年间有关发展农业的措施都以劝课农桑、移民垦田为主,但两位皇帝制定的国策和对待农业发展的态度却有明显的不同。朱元璋以休养生息、恢复发展农业为主,而朱棣却以扩张帝国为其毕生的追求。“一个地区农业发展的水平,与政府参与的程度息息相关。因为政府有关方针政策的制定及实施在很大程度上可以直接促进或者是限制其发展。所以,各级政府若能充分认识到自身在农业开发中举足轻重的作用,明确自身的职能,且尽力予以履行,则必将推动农业的发展;反之,则不仅不会起到推动作用,如政策措施失当,还会阻碍其发展。”[注]成淑君:《政府行为对明代山东农业发展的影响》,《济南大学学报(社会科学版)》2007年第2期。可以肯定,政府有关农业发展的积极行动和不作为两种态度,对农业的发展有很大的影响。那么在这两种政府态度影响下,农业经济的发展与当时的赋税负担是否相符呢?

洪武年间,农业经济得到了较好的恢复与发展,其赋税较低,税以征收实物为主,粮仓充实。实施仁政避免卷入对外用兵,通过军屯生产部分自用的粮食,朝廷提倡节约减少支付费用。朱元璋在“善政在于养民,养民在于宽赋”的思想下,对于农民赋税税额的制定并不高。但是,成祖朱棣的思想却发生了相当大的变化。他夺取皇位后,修改朱元璋税赋政策。这主要是因为5次征战蒙古,修建运河和北京宫殿,再加上郑和多次远航等,都需要大量的人力物资,洪武帝的预算限额无法满足要求。经粗略估算,他的支出是洪武皇帝的两到三倍,而且成祖皇帝印发了更多的钱币。朱棣“不得不采用强敛的办法,以集中全国的财赋,实现诸多惊人之举”[注]商传:《从蠲赈到减赋——明朝灾害政策转变的三个个案》,《史学集刊》2006年第4期。,使永乐时期朝廷征收赋税为明代之最。

从以上农业发展政策和赋税政策两方面对比可看出,太祖、太宗对于农业恢复发展持有相当不同的态度。太祖认为,善政在于养民,养民在于宽赋。这表现了朱元璋养民的思想。保持政权稳定应有正确的政策作为支撑,而在朝代初期最正确的政策即为发展经济,轻徭薄赋,使民众逐渐恢复元气,这样才能做到政权稳固,统治有序而不被推翻。但是,成祖却有自己远大的政治理想和抱负,他需要以规模宏大的战事和工程来展示自己的权威,维护统治的稳定性,为了满足朝廷庞大的开支,必须加大税赋收入作为主要财政来源,以各种名义增加对农民的掠夺,因而农民的赋税负担在永乐时期较洪武时期有所加重。

如图2,有那么以它们为边的平行四边形ABCD的对角线就是该两个向量的和.同时也可以分解为其中,力,速度,加速度等都可理解为向量.向量中的比例:如图3,若则

二、洪武、永乐年间免税赈灾政策之对比

如果说向国家缴纳赋税是封建社会农民应该承担的义务,那么在歉收的灾害时期,国家政权对于农民的免税赈灾则是统治阶级必须承担的责任。现对洪武、永乐年间的赈灾救助政策进行简要对比分析,说明两朝农民赋税负担的变化情况。

明朝初期所采取的赈灾救助政策主要有蠲免、赈济、折色三种。蠲免即减少农民向政府输纳赋税的数量;赈济指由政府发放粮食或钱钞以缓解灾民的困境;折色亦称折输,指政府允许一些灾民将灾伤田地亏损的粮食折输成布帛、钱钞或其他粮食作物以便其输纳。[注]胡卫伟:《明前期自然灾害与荒政研究》,硕士学位论文,江西师范大学,2003年。折色的价格和数量一般要低于实际市场价格,所以也属于一种优惠政策。三种政策中以免税和赈济两策应用最为频繁,这两种政策各有侧重,作用也各不相同。毫无疑问,从荒年减轻农民赋税负担这一方面来说,免赋税应该是排在首位的。

蠲免:古人所谓“(灾年)减岁租之额以苏民困。岁荒年饥,以里户十分论,计足支岁用者不过一二分,储微粟而不足用者计当十五六,一无侍赖者亦当三四分。民方颙颙望赈于官家,而吏且捶楚而额征之。空室者唯有逃亡,储微粟者势且不暇,顾冬春之寒饿,罄所有以输公,而其究也,且与室本空者同归流亡耳,故《周礼》荒政十二,以薄征为第一也”[注]李本海、夏明方:《中国荒政全书》(第二辑一卷),北京:北京古籍出版社,2004年,第187页。,由此可以看出免赋税对于灾荒之地农民生计的重要性。免赋税即可以留一部分余粮给灾区自我救治,又减轻了农民负担,所以免赋税应该是最直接、最有效的减轻农民荒年负担的一项政策,尤其是对于有土地的农户来讲。

赈济:赈济相对于免赋税来讲,虽然对灾区有最直接的影响,但赈济的数量毕竟有限。另外,在中国传统封建小农经济体制下,农民是靠天吃饭,每遇自然灾害,作物几乎是颗粒无收。所以,在荒年歉收,甚至是绝收的情况下,接受政府有限的赈济粮食后,还需在每年二月和八月缴纳两税[注]张廷玉:《明史》卷七十七(二十四史简体字本),北京:中华书局,2000年,第2000页。,但民将缺食,租税从何出?所以,在这样的情况下,其赋税负担并没有实质上的减轻,只能缓解一时之急。正如王守仁所讲:“今不免租税,不息诛求,而徒曰养恤赈济,是夺其口中之食,而曰疗汝之饥。”[注]陈关龙:《明代荒政简论》,《中州学刊》1990年第6期。

折色:折色或折输在一定程度上也可以减轻农民的负担,但是效果和作用自然不能与免赋税相比,有效程度比赈济也要大打折扣。

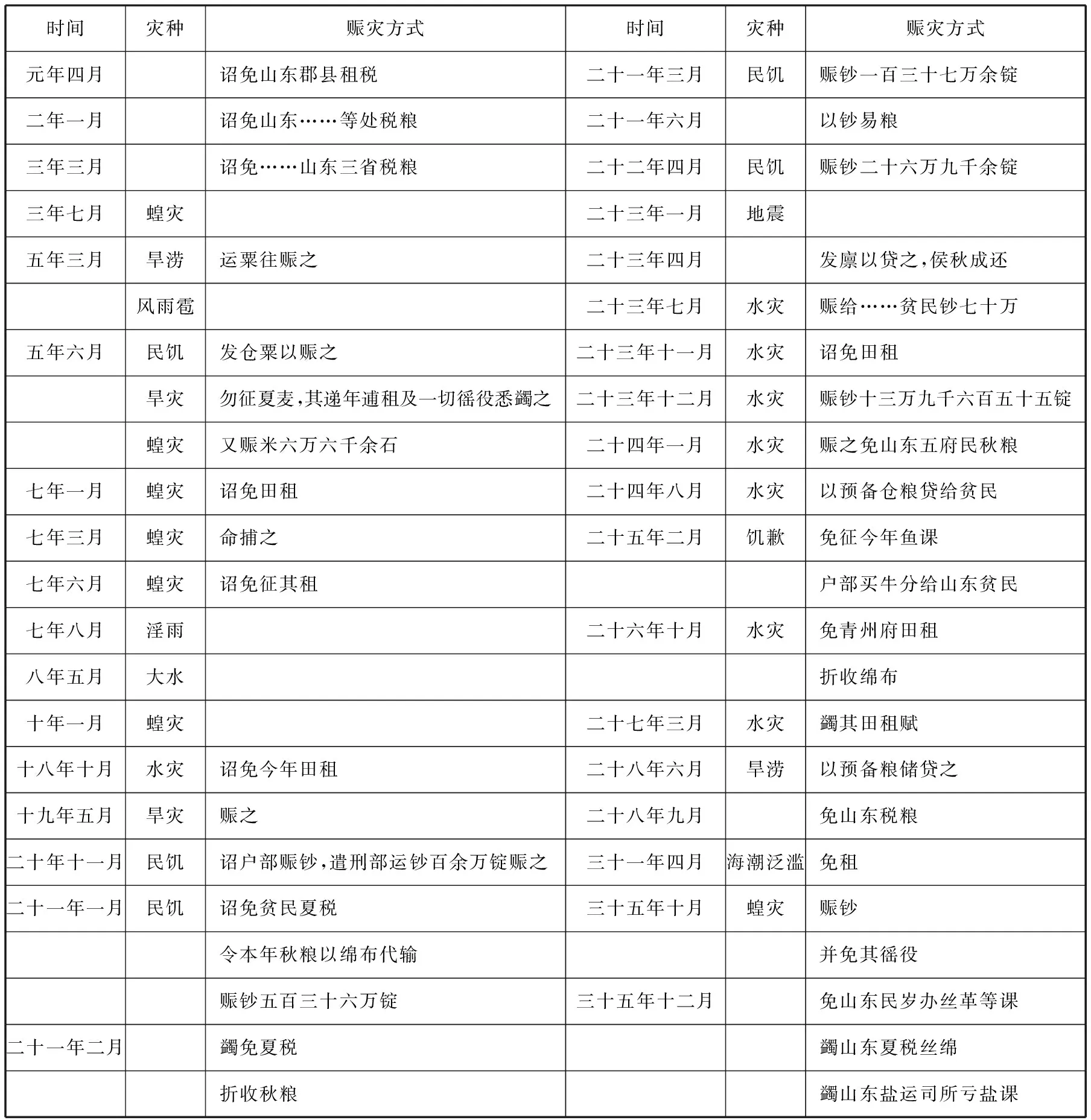

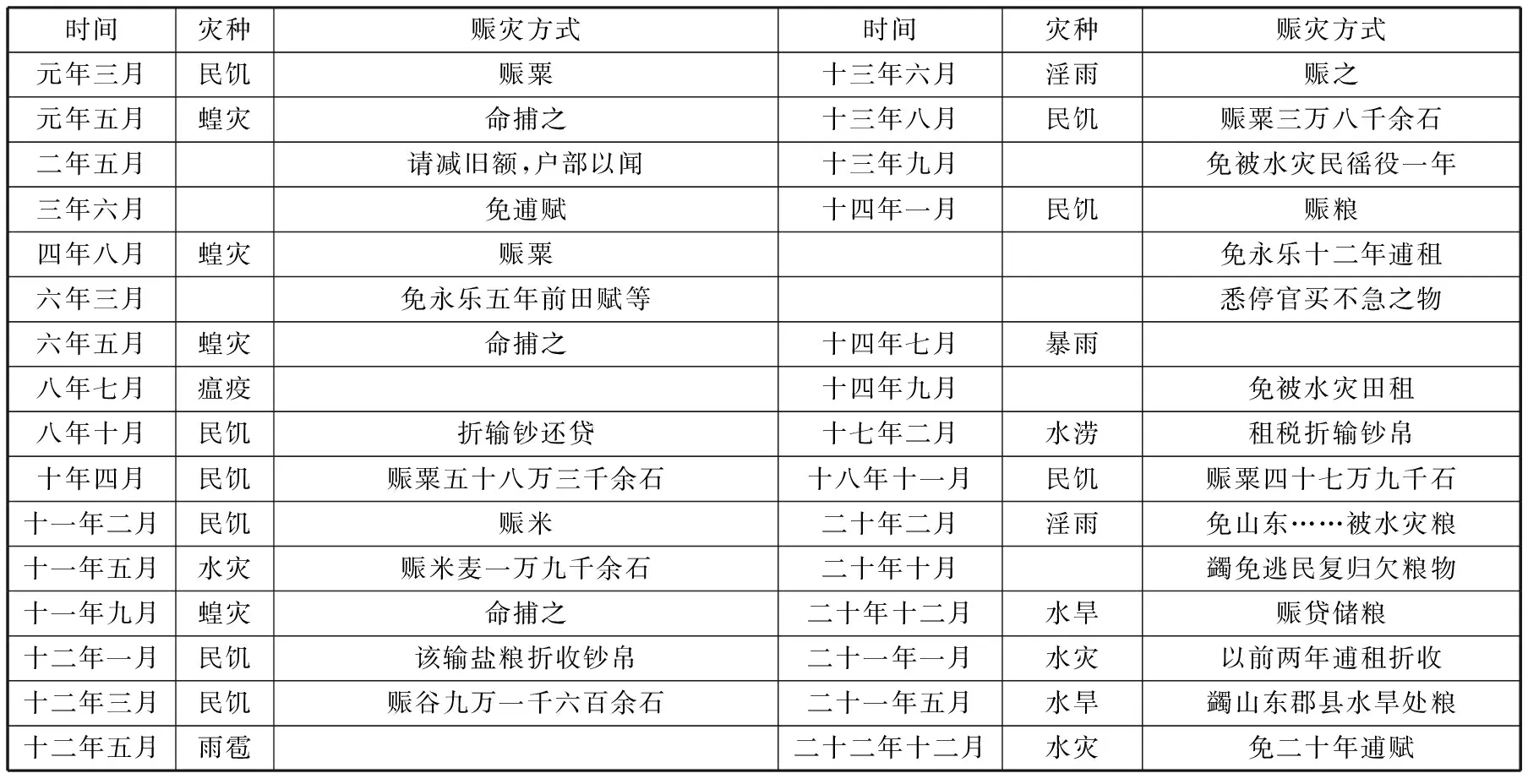

在灾荒之年,对于农民赋税的蠲免比实际的赈济可能更大,从而减轻了农民的赋税负担。那么,洪武、永乐时期对于自然灾害的蠲赈状况是怎样的呢?我们将《明太祖实录》《明太宗实录》中记载山东自然灾害与救灾措施的有关条目综合辑录出来做成表格,据此可以明了太祖、成祖时期的救灾政策。

通过以下3个表中的数据清晰可知,有关记载山东自然灾害与救灾措施统计:从洪武元年至三十一年,山东地区发生有记录较大自然灾害32起,包括旱涝、水灾、大风、雨雹、蝗灾、欠收、民饥等,朝廷采取免税赋19次,赈济13次,折色3次。另外,从永乐元年至二十二年,山东地区发生有记录各种较大自然灾害34起,朝廷采取免税赋9次,赈济10次,折色5次。

表1 明朝洪武时期自然灾害与赈灾方式

表2 明朝永乐时期自然灾害与赈灾方式

表3 洪武、永乐时期赈灾方式量化表

由以上对比可以看出,虽然洪武、永乐时期主体赈灾方式都是免赋税和赈济两种,但其侧重点有明显不同。洪武时期侧重于对农民赋税的免除,其比例占三种方式的一半左右。而永乐时期对于免税赋政策的使用降低,只占总数的百分之三十左右,作为免赋税减少的弥补,永乐时期对于折色这一政策使用较多。尽管如此,永乐时期的免赋税与折色之和也远不及洪武时期,而永乐时期赈济的比例却大为上升。封建社会赈济的根本目的是恢复国民经济,最终以达到恢复农民纳税能力为目的。而在永乐时期,这一目的表现得更加明显,因为永乐时期需要雄厚的物质财力以保障朱棣个人的宏伟政治抱负:征服安南、五征蒙古、营建北京宫殿、修凿大运河道、郑和六下西洋(郑和最后一次于宣德六年下西洋,在此不计算)等,这些都需要向农民征收财物,所以永乐时期极少免除赋税。另外,洪武时期规定的“大口六斗,小口三斗,五岁以下不予”的赈米之法,永乐以后使用较少。总之,在遭受自然灾害时期,山东地区农民赋税在永乐时期所承担的数额要大于洪武时期,农业发展水平十分落后,农民的生活状况更加恶劣,这是造成农民起义的一个主要原因。

三、洪武、永乐时期征发徭役之对比

在我国封建社会中,农民必须向国家承担相应的义务和缴纳相当的田赋,还要定期或不定期地承担一定的徭役。国家对徭役征发频度和力度直接关系到农民负担的轻重。

明朝初期的徭役有正役和杂役两种。所谓“正役”即指赋役黄册为准,按户定期征的徭役;“杂役”指国家不定期征发的,临时应官府差遣的徭役。正役是有一定律令可循的、定期的,这里不将其作为衡量农民徭役负担是否加重的一个主要因素,着重考虑不定期的“杂役”对农民负担的影响。

元末社会动乱,依靠农民起义军的力量荣登皇帝宝座的朱元璋,十分清楚农民的力量和这一群体的重要性,必须安抚农民并取得他们的支持才能维持国家政权的稳定,所以明初洪武时期对于“轻徭薄赋”这一政策十分重视。洪武时期,农民的徭役负担除正役外,并没有太多的杂役任务。除此之外,明太祖还特别强调要减轻农民的徭役负担,并不时派中央官员到地方巡查以保证政策的实施。在明实录记载中,洪武时期山东地区大约有6次免役或减轻民役的记载。[注]李国祥、杨昶:《明实录类纂·山东史料卷》,武汉:武汉出版社,1994年,第732-733页。从中可以看出,洪武时期农民的徭役负担在整个明朝还是比较轻的。

明朝永乐时期山东农民徭役逐渐加重,田培栋指出:“明代北方的沉重赋役负担,远在永乐时就已经开始了,……北方各地以山东的徭役繁重比较突出。”[注]田培栋:《论明代北方五省的赋税负担》,《首都师范大学学报(社会科学版)》1995年第4期。如修建北京宫殿,五次北征蒙古及漕运工程等需要大量廉价劳动力,这些工程都曾在山东征发大规模的力役。

永乐四年修建北京宫殿:在山东人民还未从“靖难之役”的疮痍中恢复元气时,永乐皇帝决定修建北京宫殿,为迁都北京做好准备。于是,“征天下诸色匠作,在河南、山东、陕西、山西等布政司选民丁,期明年五月俱赴北京听役”[注]《明太宗实录》卷五七,台北:“中央研究院”历史语言研究所校勘影印本,1962年,第1页。,并派遣官员赴各省征物,其中奉命征物山东最多。明代北京营建宫殿所需的工匠和夫役基本上无偿征用。自营建以来,工匠被“驱迫移徙,号令方施,庐舍以坏,孤儿寡妇,哭泣叫号,仓皇暴露,莫知所适”[注]张廷玉:《明史》卷一六四(二十四史简体字本),北京:中华书局,2000年,第2949页。。可见当时民众生活之苦。

五次北征蒙古:成祖夺位后,对外武力发动了五次对北部蒙古的征讨,每次都亲历出征,人力物力耗费巨大。据记载,北征中仅山东兖州供车达千余辆。人力馈送军粮,规模最大的一次,共运粮近40万石。永乐十二年,攻瓦剌役山东15万人,转饷宣府以后,被征发转饷的百姓因道远劳苦多死亡,因征服蒙古诸部山东地区人民付出了沉重的代价。

漕运:朱棣做皇帝后长期在北京,为了保障宫廷及官僚的给养,必须源源不断地把江南产物运送到北方,山东在整个漕运中承担的任务也是极为繁重。永乐初年调济南、兖州、青州等地民丁16万人之多。“国朝永乐九年,命工部尚书宋礼、都督同长等发山东济、兖、东、青四府丁夫十五万,登、莱二府愿趋事赴工之人一万五千,疏浚元会通河。”[注]嘉靖《山东通志》卷《漕河·海运附》,《天一阁地方志选刊续编》,上海:上海书店影印本,1990年。永乐十二年,《明太宗实录》记载“发山东民丁十五万运粮赴宣府”。虽然会通河完工以后对于山东及整个北方地区经济发展起到了一定作用,但在开凿期间山东地区农民的徭役负担十分沉重。

“永乐一朝,战事不断,工役浩繁,财政支出很大,国力民力大受损耗。”[注]王玉祥:《明朝简史》,福州:福建人民出版社,2007年,第73页。“民用的劳役义务范围大为扩大。……律令规定,劳动者正常地被要求无偿服劳役30天,但他们被迫大大地延长其劳役期,有时超过一年。更有甚者,在明初,政府粮仓中的剩余商品粮不在市场销售,被用来分给民众,以支付他们超过规定额度送缴的物资和所服的劳役。这种做法称就地采办(坐办)。在成祖时期,这种做法被普遍采用。赔偿使这类物资和劳力只值实际市场价格的一部分。”[注][英]崔瑞德:《剑桥中国明代史》(下卷),张书生译,北京:中国社会科学出版社,2006年,第95页。所以,永乐时期山东农民的徭役负担较洪武时期大为加重。

结语

“观明(太)祖之全科农桑,作养廉俭,已足藏富于民矣。虽洪武中叶,兵事粗定,而需费浩繁,取于民者似不容缓。”[注]孟森:《明史讲义》,上海:上海古籍出版社,2008年,第42页。明太祖接受元末农民战争的教训,在建国初年采取与民休息、轻徭薄赋的政策,积极发展农业,大量免税赈济农业灾害,使得明朝在稳定与发展中安然走过了31年。在此期间,山东地区农民的赋役负担较轻,农民安居乐业。但朱棣掌权后,为保证其野心的实现,对洪武时期的政策加以调整,把帝国重心由发展经济转向对外扩张。而对外扩张又必须有充盈的国库和力役作为后盾,这些来源便是普通的农民。永乐时期,从国家施政重心的转移、田赋的变相增加到徭役的大规模征发,使得山东地区农民赋税徭役负担有了明显的增加。所以,在永乐十八年间,山东人民在受朝廷税赋徭役加重压迫和自然灾害的双重作用下,爆发了声势浩大的唐赛儿农民起义运动,为明代王朝统治敲响了警钟。