应用单侧Isobar TLL动态非融合内固定系统治疗腰椎间盘突出症的临床效果

2019-01-09马宁高延征高坤张敬乙余正红盛伟超邢帅吕东波

马宁 高延征 高坤 张敬乙 余正红 盛伟超 邢帅 吕东波

腰椎间盘突出症是脊柱外科常见疾病,近年来青年患者的比例逐年增加,若治疗不当会对患者的日常生活造成严重影响。传统的减压融合坚强内固定术作为治疗腰椎间盘突出症的常规术式被广泛应用于临床,但从生物力学角度分析,融合及坚强内固定会导致相应脊椎节段的活动度完全丧失,改变脊柱功能单元的正常力学传导,而相邻脊椎节段承受的应力增大可诱使脊椎退变或病情加重,进一步发展将影响患者的远期疗效[1]。另外,人工腰椎间盘置换术也被广泛应用于临床,虽然该术式在恢复脊柱正常力学传导及保留腰椎手术节段活动度方面具有一定优势,但存在手术费用高、术后相关并发症发生风险大等不足。因此,脊柱非融合技术成为了近年来脊柱外科临床研究的热点,目前已取得了肯定的疗效[2-3]。Isobar TTL动态稳定系统是以改变术后脊柱应力传导和重建脊柱功能单元的荷载分布来降低脊椎固定节段椎间盘及小关节应力的一种动态非融合技术[4-5]。Isobar TTL动态稳定系统可在保证脊柱稳定性和维持椎间高度的同时,保留手术固定节段的活动度,避免对手术对侧及邻近节段产生负面效应。Isobar TTL动态稳定系统还可以提供一部分关节突关节的功能,有时也被作为关节突关节置换的方法。对于年龄小且对腰椎活动度要求高的单侧腰椎间盘突出患者,可尝试使用单侧Isobar TTL动态稳定系统治疗。本研究回顾分析行单侧Isobar TLL动态稳定系统治疗的40例患者的病历资料,通过患者主观满意度及影像学表现评估Isobar TTL动态稳定系统治疗腰椎间盘突出症的疗效。

资料与方法

一、资料

病例纳入标准:(1)确诊为腰椎间盘突出症且为单节段单侧病变;(2)年龄25~60岁;(3)应用Isobar TTL动态非融合稳定系统治疗;(4)术前影像资料完整可靠。病例排除标准:(1)伴有严重骨质疏松;(2)存在原发肿瘤或脊柱转移瘤;(3)合并感染及外伤等疾病;(4)术后随访资料不完整或随访时间≤2年。根据病例纳入与排除标准选取2012年2月至2015年6月郑州大学附属人民医院收治的40例腰椎间盘突出症患者,其中男26 例,女14例;年龄(40.7±9.9)岁。单纯腰椎间盘突出症(外侧型)26例,腰椎间盘突出症伴椎间孔狭窄14例。L3/4 5例,L4/5 20例,L5/S1 15例。所有患者术前经保守治疗3个月以上无效。

二、方法

1.手术方法:全身麻醉满意后,患者取俯卧位。腰部后正中切口,依次切开皮肤及皮下组织,显露手术节段。经“C”型臂X线机透视确认病变位置后,沿棘突于骨膜下剥离患侧骶棘肌,显露患侧椎板间隙至关节突外缘,于固定节段相邻的2个椎体的患侧置入2枚椎弓根螺钉。对于单纯椎间盘突出患者,根据具体病情行椎板开窗减压术或半椎板切除减压术,若存在关节突关节增生及神经根孔狭窄需行关节突关节切除神经根减压术。减压完成后放置Isobar TTL动力棒于钉尾并安装钉帽锁紧。生理盐水冲洗及彻底止血后留置引流管,逐层缝合切口。

2.术后处理:术后预防性应用抗生素24 h,辅以激素、脱水、镇痛及神经营养药物等对症支持治疗。24 h引流量<50 ml时拔除引流管,鼓励患者佩戴腰围下床活动,术后3个月内在避免重体力活动下逐步增加下床活动时间,3个月后可去除腰围正常活动。

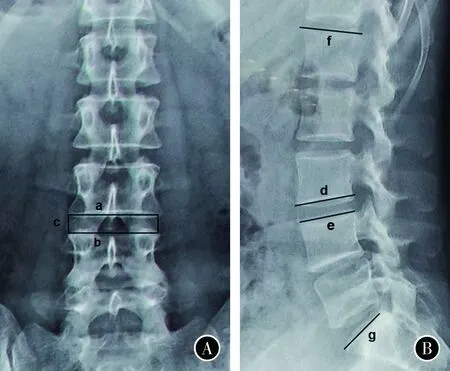

3.观察指标:观察并记录手术时间、术中出血量及住院时间。采用疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)、Oswestry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)及日本骨科协会(Japanese orthopaedic association,JOA)评估治疗分数比较治疗前后的差异。影像学参数通过JW-PACS系统测量,包括手术节段和相邻上节段椎间隙高度、椎间伸屈活动度和侧屈活动度以及腰椎前凸角(图1)。椎间盘退变情况通过X线UCLA(University of California at Los Angeles Grading Scale)系统及MRI改良Pfirrmann分级系统进行评估[6-7]。

注:椎间隙高度为正位X线片上椎间隙上下终板连线a与b之间的距离c。椎间伸屈活动度为过伸位X线片上椎间隙上下终板连线d与e的夹角-过屈位X线片上椎间隙上下终板连线d与e的夹角。椎间侧屈活动度为左侧屈位X线片上椎间隙上下终板连线a与b的夹角+右侧屈位X线片上椎间隙上下终板连线a与b的夹角。腰椎前凸角为L1上终板连线f与S1上终板连线g的夹角

图1基于X线片的影像学参数测量方法A正位B侧位

结 果

一、手术相关情况及临床疗效

手术时间(105.5±31.0)min,术中出血量(224.0±99.9)ml,住院时间(10.2±2.6)d。住院期间40例患者均未出现并发症。随访时间(53.6±32.3)个月。术后24个月,VAS评分和ODI指数较术前明显降低(P<0.05),而JOA评分较术前明显升高(P=0.013),见表1。随访期间未出现因内固定失效或相邻节段退变需再次手术者。1例患者术后6个月复查发现手术节段向对侧轻微侧弯,Cobb角为16.46°,患者自诉无明显不适,予其动态观察,嘱患者每年复查X线1次。典型病例见图2。

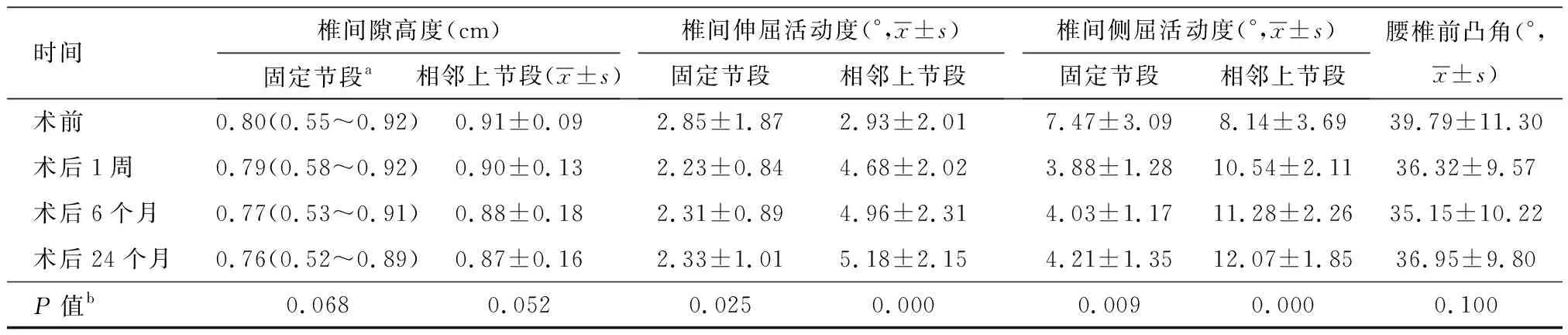

二、影像学测量参数

术后椎间隙高度与术前比较差异无统计学意义(P>0.05)。由于患者术前伴有因神经根性疼痛引起的活动受限,神经根减压后疼痛均明显缓解,术后

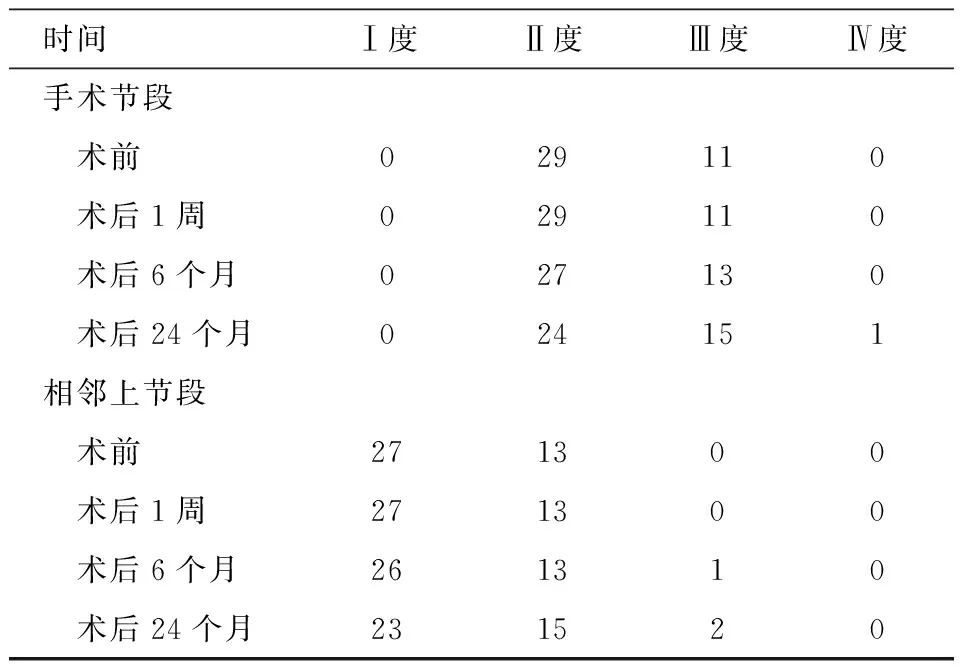

相邻上节段椎间活动度较术前明显增加(P<0.05),固定节段活动度较术前减小(P<0.05),腰椎前凸角无明显变化(P=0.100),见表2。椎间盘退变UCLA分级与术前比较差异无统计学意义(P>0.05),见表3。随访期间28例患者行MRI检查,椎间盘退变改良Pfirrmann分级与术前比较差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

讨 论

对于保守治疗无效且椎间盘退变较重的腰椎间盘突出症患者,临床上多采用减压融合内固定的方式治疗。但减压融合内固定术后所引发的邻近节段退变是影响患者中远期疗效的主要问题。从生物力学角度分析,融合内固定术使手术节段活动度完全丧失,脊柱功能单元的正常力学传导发生变化,相邻节段椎间盘及关节突关节所受应力增大,从而使脊柱退变加速,甚至导致关节突关节增生内聚、椎管狭窄或节段不稳[8]。因此,动态非融合技术成为了骨科临床领域的研究热点。目前,临床上使用的动态非融合技术产品能够很好地满足脊柱的生物力学要求,限制或控制节段运动范围,维持或恢复脊柱矢状面平衡,减少对手术邻近节段的不良影响,可延缓或修复椎间盘退变。

本研究患者年龄较小,对术后活动度要求较高;对于仅存在单侧椎间盘突出的患者,予以完整保留对侧软组织、小关节、棘间韧带和棘上韧带,行单侧椎旁肌肉剥离暴露手术视野,经椎板开窗或半椎板切除彻底减压后,置入Isobar TTL动态稳定系统。Bozkus等[9]认为,单侧椎旁肌肉剥离后行椎板减压动态内固定术在保证手术效果的前提下,既可减少手术创伤,同时又避免了对侧椎弓根螺钉置入所带来的风险,降低了术后椎旁肌肉萎缩及相关并发症的发生风险和手术费用,缩短了患者的住院时间。保留对侧脊柱功能单元的完整性及应用动态非融合内固定系统在实现充分稳定的同时,保留了手术节段一定的运动功能,使脊柱尽可能地恢复正常的活动度和负荷传递。Isobar TTL动态稳定系统一方面能很好地维持椎间隙高度,另一方面还可以通过控制脊柱异常活动并重建脊柱功能单元载荷传递来达到缓解患者术后腰痛和预防相邻节段退变加重的目的。

表1 手术前后VAS评分、ODI指数及JOA 评分

注:a术后24个月的数据与术前数据比较

表2 影像学参数测量结果

注:a统计数据不符合正态分布,以中位数及范围表示;b术后24个月的随访数据与术前数据比较

图2患者女,34岁,腰椎间盘突出症,行后路单侧开窗减压L4/5弹性内固定术A术前腰椎MRI示L4/5椎间盘突出(偏左侧),L4/5椎间盘改良Pfirrmann分级为5级,L3/4椎间盘改良Pfirrmann分级为2级B术后35个月腰椎MRI示L4/5及L3/4椎间盘改良Pfirrmann分级仍为5级和2级C~H术后35个月腰椎正侧位X线示椎间隙高度基本恢复至术前,无明显脊柱侧弯,腰椎动力位X线示腰椎活动度可,且无内固定无松动断裂情况

表3 手术节段及相邻上节段椎间盘退变UCLA分级 (例,n=40)

对于外侧型突出或伴小关节增生及椎间孔狭窄患者,需另行关节突关节切除,彻底减压,解除神经根所受压迫。关节突关节在脊柱功能单元中起重要作用,可提供脊柱生物力学稳定性的39%[10]。切除一个关节突关节会对椎间盘前后纵韧带以及同节段的另一关节突关节带来负面影响[11]。考虑到关节突关节的重要性,在切除关节突关节时,可考虑应用模拟其作用的植入物。近年来,Tops、DSS、TFAS及Stabilimax NZ等假体被逐渐应用于关节突关节置换术中,但暂未取得令人满意的效果,若将这些假体广泛应用于临床缺乏可靠的数据支持[12-15]。Ozer等[16]提出了动态螺钉+刚性杆的治疗方案,但由于刚性杆是不可移动的,因此术后会导致关节突关节更加僵硬。从功能性角度来看,一侧为刚性杆,另一侧为可移动的小关节,这就导致术后脊柱两侧的运动是不对称的。本研究应用的单侧Isobar TTL动态稳定系统,可提供更加自然的小关节运动,在腰椎活动时动态棒产生的微小形变分散了椎间盘及关节突关节所承受的负荷,有效保护了脊柱功能单元的正常活动。应用Isobar TTL动态稳定系统是一种有效的关节突关节置换方法,在保证脊柱稳定性及椎间隙高度的同时,也提供了一定关节突关节的功能[17]。

表4 手术节段及相邻上节段椎间盘退变改良Pfirrmann分级(例,n=28)

Welch等[18]认为,螺钉暴露在恒定负载下的时间越长,其松动的可能性就越高。因此,螺钉松动被认为是动态稳定系统的缺点之一。为了避免螺钉松动,就需要足够致密的骨质为螺钉提供相应的把持力,故对于高龄或伴骨质疏松症的患者,需慎用此种手术方式。本组40例患者在随访期间均未出现螺钉松动及内固定断裂情况,术后24个月VAS评分和ODI指数较术前均明显降低,JOA评分较术前明显升高;动态稳定节段伸屈及侧屈活动度均明显下降,相邻上节段活动度稍有增加,腰椎前凸角无明显改变。这提示Isobar TTL动态稳定系统能够保留脊柱的一定活动度,有效限制脊柱的异常活动,延缓相邻节段的退变,减少椎间盘再突出。应用Isobar TTL动态稳定系统的适应证:(1)年龄25~60岁,不存在骨质疏松症;(2)单节段病变;(3)单侧病变(包括后外侧、极外侧型椎间盘突出、椎间孔狭窄);(4)单侧关节突关节切除(伴或不伴椎板切除)。Qu等[19]认为,与椎间孔镜技术比较,应用动态非融合内固定技术治疗单节段腰椎间盘突出症在预防邻近节段退变方面优势显著,且手术节段复发椎间盘突出症的概率较低。

综上所述,应用单侧Isobar TTL动态稳定系统治疗腰椎间盘突出症的疗效令人满意,具有手术创伤小、费用低及患者恢复快等优势。但影像学检查结果提示仍可能存在邻近节段椎间盘退变加重及手术节段的脊柱侧弯,需结合具体病例进一步系统分析。