新课程背景下中小学信息技术课程的探索与实践

2019-01-06梁玉华

梁玉华

孔子曰:“君子务本,本立而道生。”《大学》中也提到:“致知在格物,物格而后知之。”寻本溯源,探索创新,只有想明白,才能干到底。笔者从事中小学信息技术教学近二十年,本以为对信息技术课程研究得还算彻底,想得也比较明白。直到前几天,在一次报告中听熊璋教授说道:“中小学信息技术教育的‘本在哪里?是编程?是操作?还是创客?STEM?STEAM?机器人?……都不是,当下众多信息技术教师都还没有想明白信息技术教育的本质是什么,都还在门口徘徊,没有进门。”这让笔者顿感有些大言不惭,仔细想来,自己对学科教育的确还存在很多困惑。于是,笔者带着困惑翻遍了自己所能接触到的关于中小学信息技术教育的所有文章和书籍,结合自己这几年对2017版新课标的研究和对新课程内容的实践,重新厘清脉络,探寻当下中小学信息技术教育的真谛。

● 素养统领,科学架构中小学信息技术课程体系

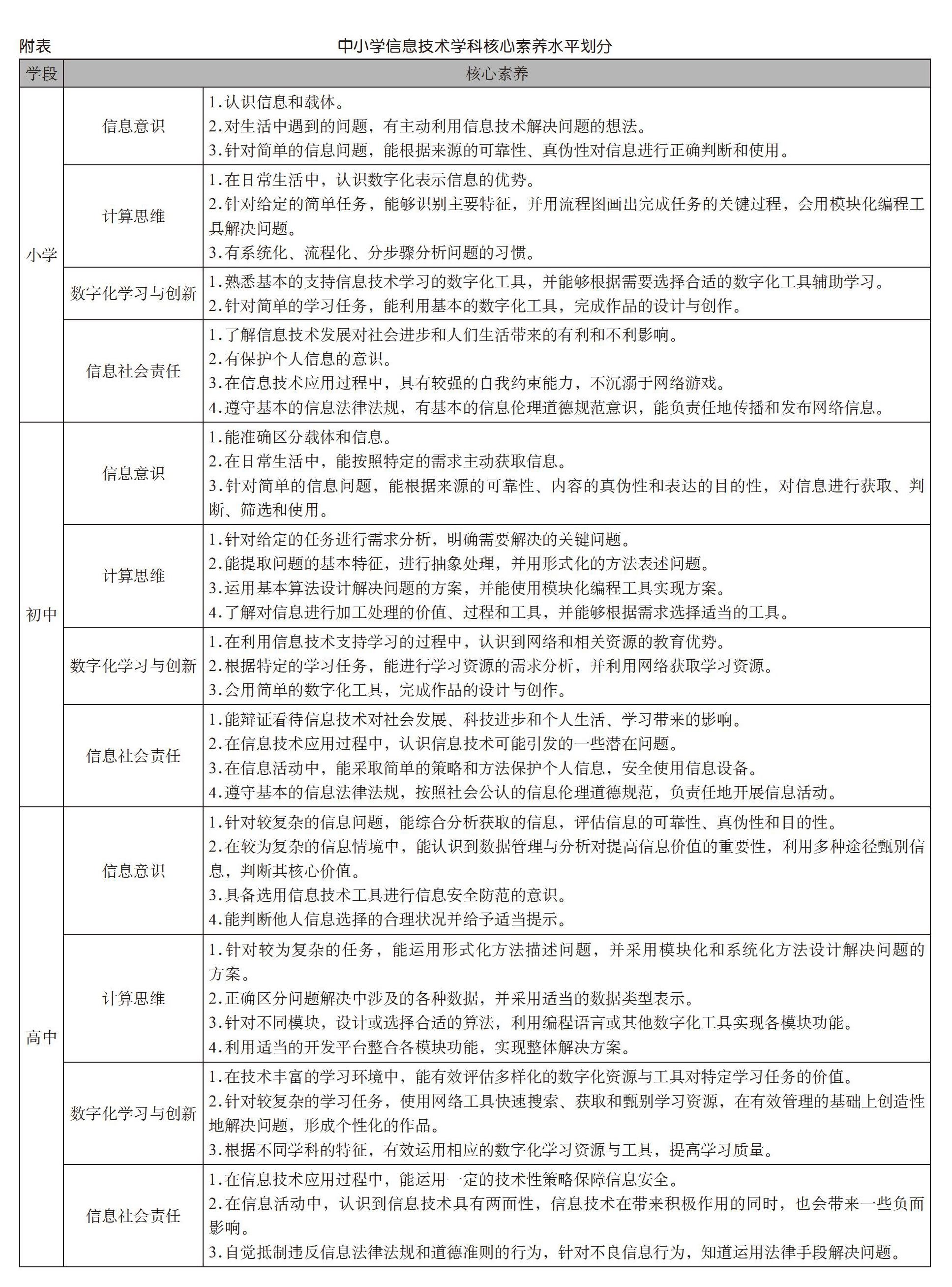

1.分学段细化学科核心素养的具体表现

学科核心素养培养是学科课程教学的主要目标。《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》颁布不久,笔者所在教育集团的小、初、高所有信息技术教师就掀起了学习新课标、研究新课标、落实新课标的热潮。这本身是一件好事,但问题也随之暴露出来:小学、初中没有统一的课程标准,课程内容设计比较随意,所以在学习、研究高中新课标后,很自然地就将高中对学生学科核心素养的要求作为小学、初中课程内容设计的依据。这就造成了小、初、高整个课程体系的混乱,尤其是新添加的编程和人工智能部分内容,各学段课程内容设计边界不清,重复现象时有出现,对学生的整体学习认知和学科核心素养形成造成了干扰。基于这一问题,笔者与集团各分校信息技术骨干教师在参考高中新课标“信息技术学科核心素养水平划分”的基础上,结合集团各分校学生的基础情况分析,将学科核心素养按学段细分了具体表现(如附表),进一步明确了各学段课程内容设计的主要依据,使小、初、高的整体课程结构更加科学、合理,收到了很好的效果。

2.学科核心大概念贯穿各学段课程内容

各学段学科核心素养水平表现具体化后,各学段课程实施便有了比较明确的目标。但课程内容的选择还是一个比较大的问题,高中情况好一些,有明确的内容标准及国家审核通过的五套教材做参考。初中和小学因没有统一的内容标准和教材,只有相对比较明确的学科核心素养水平做参考,加上教师的课程水平参差不齐,所以课程内容选择比较随意,问题出得较多。比如高中必修“数据”这部分内容,要求学生能灵活应用办公软件加工、处理数据,感受数据的力量,体会数据、信息、知识、智慧的关系。但因部分学生在初中阶段对“数据处理”这部分内容学习不到位,基础知识和技能操作不会用,所以高中这部分内容实施起来就很困难。而初中教师也有理由,初中课时较少,小学没有这部分内容,学生基础薄弱,所以学生基础知识和技能不可能达到规定的要求。诸如此类的问题还有很多,都对中小学信息技术课程的体系化开设造成了影响,也给学生整体信息素养的培养和提升带来了困难。鉴于这一情况,经过集团各校信息技术骨干教师多次研讨,最后确定用四个学科大概念来串联各学段课程内容,使中小学信息技术课程内容更具体系化和层级性。比如“数据”这部分内容,小学要求学生能感知到自己身处形形色色的数据时代,会用基本的软件处理不同类型的数据,侧重于基本概念的感知、基础知识的入门、基础操作技能的规范和使用习惯培养;初中要求学生能了解数据的特征及数据处理的意义,能灵活应用办公软件处理不同类型的数据解决实际问题,侧重于对概念的深入探究、基础知识和基本操作技能的综合应用;高中学生要求明确数据、信息、知识和智慧的关系,在使用技术工具处理数据的过程中感悟方法和策略,侧重于数据、大数据的分析、处理、挖掘及应用。

● 基于项目重构课堂组织方式,促进探究性学习真正发生

1.系统研究课标内容要求,科学进行项目划分

项目式学习是指学生在教师的引导下发现真实世界中的问题,然后以解决问题为导向开展方案设计、新知学习、实践探索,它是具有创新特质的学习活动,是基于情境的学习,有利于促进学生对信息问题的敏感性、对知识学习的掌控力、对问题求解的思考力和对可用性知识的建构力的发展。在《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》的教学提示和教学建议中,也都强调通过项目式学习突出学科课程的实践性和应用性特点,促进以学生为中心的教与学方式的转变。

在实践中,我们先系统研究了课标中规定的各课程模块的内容要求,再依托学科大概念进行内容要求的归类,然后寻找其中蕴含的超越单个课时的价值观念、关键能力和必备品格,进而形成本部分内容需要学生形成的基本理解,再结合学生的基础和兴趣,参考各版本教材的知识性资源,用一个或几个表现性任务做指引,创设生活化情境,设计成项目式学习的指导方案,再通过一个个项目式学习方案构建起信息技术课程内容。比如高中信息技术必修课程,我们在研究课标内容要求的基础上,依托学科大概念分为四类——1.1-1.5,1.6-1.7,1.8、2.1、2.6、2.7,2.2-2.5、2.8,然后参考各版本教材内容,设计成了11个学习项目——“数据”用“数据的力量、信息编码、数据处理与应用”项目承载,“算法”用“海龟绘图、体验人机交互、加密解密、编程演奏音乐”项目承载,“信息系统”用“走进信息系统、小型信息系统搭建”项目承载,“信息社会”用“走近人工智能、信息安全教育海报”项目承载。这样,用11个学习项目覆盖课标要求,整合课堂教学,为学生的探究性学习创造了条件。

2.实践项目式学习,促进探究性学习真正发生

基于项目式学习的课程内容组织必然会引发课堂学习组织方式的重构,即在项目实施中,学生不再是被动的接受者,而是在具体的情境里,在教师的引导下,基于自己的认知基础发现问题,然后参考学习指导主动去寻求解决问题的方案,基于自己的经验,用自己的方式学习解决问题所需要的知识和技能,在解决问题的过程中,自己主动去建构知识体系,建构学习的价值和意义,最终让真实的学习在自己身上真正发生。在整个项目实践活动中,引导学生自己发现问题,有利于培养学生的信息意识;鼓励学生在“尝试—验证—修正”的过程中解决问题,有利于培养学生的计算思维;引导学生主动寻求解决问题所需要的知识和技能,有利于培养学生的数字化学习与创新能力;在项目成果的展示、评价、交流中,提升了学生的信息社会责任。因此,项目式学习的最终目标指向学科核心素养的养成,目的是促进探究性学习真正发生。

● 以271BAY平台为支撑,为项目式整体学习提供保障

项目式学习是基于问题解决的学习活动,项目的开放性和解决方案的多样性,能激发学生的学习兴趣,调动学生的学习积极性,同样也会引发更多的个性化的生成性问题。因此,在項目活动中,教师既要根据学生学习的需要,提供个性化的指导,确保学生的个性化问题得到及时解决,又要为学生的自由创作提供空间,还要考虑学生学习的差异性,在项目进度上不能搞一刀切。基于以上问题,我们尝试用271BAY平台(271教育集团定制开发的专属教育平台)来支撑项目式整体学习,收到了比较好的效果。

我们的实践内容如下:一是利用271BAY平台整体呈现项目学习资源,包括项目概述(项目目标、项目任务、学习导航、项目评价等)、学时(内容单元)学习活动设计及学习资源(知识及技能详解、范例创作、拓展资源等),为学生的整体学习、整体认知、分层拓展提供保障;二是将学生常见的个性化问题做成资源整体推送给学生,学生各取所需,及时解决一般的个性化问题,对于极个别不能解决的问题,鼓励学生通过组间互助或平台线上交流共同讨论解决;三是项目结束,引导学生借助271BAY平台资源进行整体建构和整体过关。

以上是我们近几年在新课程背景下对中小学信息技术课程体系化建设和课堂创新所做的一些探索和实践,或许有些想法还不够科学,也或许有些做法还值得商榷,但我们一直在努力,相信只要我们对学科教育孜孜以求,敢于实践和创新,中小学信息技术教育的明天一定会更美好,我们的学生也一定会更加自信从容地迎接未来信息社会的挑战。