核心素养视域下元素化学学习模式的重构

2019-01-03蒋小钢

蒋小钢

摘要: 近年来高考化学全国卷试题对元素化学知识的考查出现了新的要求。为应对这种新变化,必须改进元素化学传统的教学策略和方法,提出以化学核心素养为顶层设计,在核心素养的视域下重构元素化学的学习模式,并通过2个试题实例作具体的分析和阐述。

关键词: 高考试题研究; 元素化学教学; 化学核心素养; 学习模型建构

文章编号: 1005-6629(2019)12-0082-05 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

1 问题的提出

随着基础教育改革的深入,高考命题经历了由知识立意到能力立意,再到全面考查学生的化学核心素养。高考命题的这种变化也体现在对物质间(或微粒间)化学反应的考查上。高考对元素化学知识的考查,主要是以真实问题为背景的工业流程题的形式呈现为主。近年来高考试题中考查的化学反应涉及到的反应物、产物可能不常见、不熟悉、陌生度高,物质间发生的化学反应情况(过程机理)更复杂,学生不易理解。

如2019年高考化学全国卷Ⅰ卷,第26题(节选):

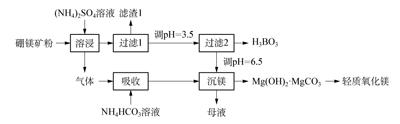

一种以硼镁矿(含Mg2B2O5·H2O、 SiO2及少量Fe2O3、 Al2O3)为原料生产硼酸及轻质氧化镁的工艺流程如下:

回答下列问题:

……

(4) 在“沉镁”中生成Mg(OH)2·MgCO3沉淀的离子方程式为 。

再如2019年高考化学全国卷Ⅲ卷,第26题(节选):

回答下列问题:

……

(6) 写出“沉锰”的离子方程式 。

这种对元素化学的考查要求,在学科思想、学科方法和学科思维上已经较大程度超越了传统的考查力度,是一种基于核心素养视域下对物质化学变化考查要求的新变化,值得关注。

元素化学传统的教学策略和方法,已经不能完全适应新高考的这种考查变化要求,有必要对元素化学的教学进行反思,改进教学理念、教学方法和教学策略,以应对高考对元素化学考查的新要求。

2 元素化学教学中突出存在的问题

化学是在原子、分子的水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科,其特征是从微观层次认识物质,以符号形式描述物质,在不同层面创造物质[1]。化学的学科特征决定了研究物质间的化学反应必然成为学科的核心内容之一。

高中化学关于元素化学本体知识的学习主要集中在必修阶段。在实际教学过程中,虽然随着课程改革的不断推进,新的教育教学理念不断影响和改变着教学方法和教学策略,影响和改变着教师的教学行为,出现了许多新颖、富有成效的教学策略、教学方法和教学模式。但目前元素化学的教学仍然存在一些策略和方法的局限,主要表现在以下几个方面。

2.1 教学中过于强调知识的记忆

教学理念和教材结构的变化并没有完全改变目前化学教学的状况,教师在教学中仍将主要精力用在强化学生对所学化学方程式书写的记忆上。简单采用背誦、默写、小测验等多种手段不断检查学生对化学方程式的掌握情况,直到学生书写达到倒背如流的程度。

对于元素化学基础知识,基于其学习的特点,记忆无疑是必要的,但机械性的记忆无疑是低层次的学习行为,简单记忆无法对物质化学反应的本质产生深刻的理解和掌握,也就无法将所学知识迁移、创新应用于更为复杂多变的实际问题的解决。过于强调物质化学性质的简单记忆,还会导致学生对化学的学科特点和思想方法的错误理解,最终必将伤害学生学习化学的积极性和学习效果。

2.2 教学中过于局限于“价、类”二维规律

“价、类”二维是指从元素的化合价和物质的类属通性两个维度,对元素单质及化合物的化学性质进行分类、比较和迁移学习。实践证明,“价、类”二维是学习元素化学知识的有效模型,现在已经逐渐成为新课程理念下元素化学学习的一种重要范式。但由于物质间发生化学反应的复杂性和多样性,故而任何学习模型或范式都有它的局限性,无法涵盖所有的化学反应情形。如金属铝、铁遇浓硫酸,浓硝酸的“钝化”反应、二氧化硫的漂白性、二氧化硅与氢氟酸的反应等。再如,盐与盐在溶液中的反应也比较复杂: 可以是复分解反应、氧化还原反应,还可以是水解反应等,尤其是多种竞争反应共存时情况则更为复杂。因此,教学中应让学生清醒地认识到“价、类”二维只是学习物质化学性质的两个最常用的视角,在解决物质化学反应的具体问题时,还应关注物质化学性质的复杂性和多样性,不能只会生搬硬套某种模型。

2.3 教学中过于局限于应用类比、迁移方法

类比和迁移是元素化学知识学习经常用到的方法。按照物质“结构决定性质”这个化学最基本的观念,借助元素周期表和元素周期律的知识,可以通过学习一些最具代表性的物质的性质,按照元素周期表所揭示的物质结构和性质的变化规律,进而了解更为丰富的物质世界中其他物质的性质。同样基于物质性质的复杂性和多样性,常常会出现反常现象。如SiO2与CO2性质的差异、氢氟酸与盐酸、氢溴酸、氢碘酸性质的差异,硝酸与磷酸氧化性的差异等。这种同一主族元素化学性质的差异普遍存在,因此,在运用元素周期表进行元素化学性质迁移类比时,不能机械地搬用规律,不应把规律讲死,应留有余地。

2.4 教学中过于重视氧化还原反应,忽视非氧化还原反应的研究

高考对物质化学性质的考查时,无论是考查熟悉的常见物,还是新情境的陌生物质,比较注重考查物质参加化学反应时的化合价变化,即考查物质的氧化还原性。的确,物质的氧化还原反应广泛存在且比较复杂,反应涉及知识面广、能力要求高,区分度大,考查思维层级较高。如果试题以陌生情境、陌生物质(或元素)为载体,则难度更大,所以教学中教师都会比较注重此类反应的讲解、归纳和应用。但从另一个角度来看,氧化还原反应总体上还是比较有规律的。根据反应前后元素化合价的升降、电子守恒及电荷守恒,写出相应的化学方程式或离子方程式并进行相关问题的解答基本还是可行的。学生只要熟练掌握氧化还原反应的重要规律,至少解题思维的方向性就不会出太大的偏差。事实上,从教学实践总结的情况来看,学生对氧化还原反应知识的掌握总体还是不错的,反而对于一些较复杂的非氧化还原反应的考查,往往没有引起教师足够的重视。

物质发生的非氧化还原反应,有时其反应机理更复杂,思维要求更高,学生更难理解和掌握。就如上述2019年全国高考题中涉及的反应,考试时不少中学生一筹莫展、束手无策。

2.5 教学中对化学反应的规律只做简单分析和推断

物质发生化学反应是有规律的。比如单质在水溶液中发生的置换反应: 金属单质满足金属活动顺序(钠等很活泼的金属单质除外)“强置弱”的反应规律,即较活泼的金属单质能将较不活泼金属的离子置换出来成单质;非金属单质同样满足非金属性“強置弱”的规律。如Cl2能将溶液中的Br-、 I-、 S2-等离子置换出相应的单质。再如,酸与盐、碱与盐、盐与盐等溶液中的反应,都满足离子反应的条件和规律,即俗称的“强酸制弱酸”“强碱制弱碱”等,其反应本质都是使溶液中某种离子的浓度因发生化学反应而减小。

但对于多种微粒共存的复杂体系而言,反应往往就会复杂得多,尤其是当反应条件发生变化时。如将Cl2通入到Br-、 I-、 S2-、 SO2-3等离子共存的溶液中,究竟如何发生反应?当Cl2少量或足量时,反应的情形是否相同?Na2CO3溶液与CuSO4溶液混合时,是发生复分解反应还是双水解反应?FeCl3溶液与Zn的反应跟反应条件关系密切: 当FeCl3溶液的浓度大和小、有无酸化时的反应情形都不相同。再如2019高考全国Ⅲ卷26题中涉及的化学反应等。类似的问题不胜枚举、层出不穷,都是学生在学习物质化学反应时经常受困扰的问题,教学中若不能讲清楚这些反应的历程,分析其中的反应机理,只是让学生简单地套用一般性的反应规律去答题,学生就不能真正掌握反应的实质,自然不能胸有成竹、应答自如。

3 核心素养视域下元素化学教学模式的重构

化学核心素养体现了化学课程在帮助学生形成未来发展需要的必备品格和关键能力中所发挥的重要作用。它将化学知识与技能的学习、化学思想观念的建构、科学探究与解决问题能力的发展、创新意识和社会责任感的形成等多方面的要求融为一体。其中,“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”要求学生形成化学学科的思想和方法,是从学科观念和思维方式视角对化学科学思维的描述[2]。因此,以化学核心素养为顶层设计进行元素化学的教学,成为教学改进的必然。

在化学核心素养视域下进行元素化学的教学时,应重点关注两个问题: 一是教学中应处理好继承与创新问题;二是建构核心素养视域下的元素化学学习的思维模型。

3.1 继承与创新

元素化学知识是高中化学知识最基本的构成,它为高中化学其他模块知识的学习提供丰富的感性材料,为其他模块知识的学习提供最基本的载体。因此,在核心素养视域下,元素化学的教学中要采取继承与创新的策略,也即哲学意义上的扬弃。

(1) 落实化学反应的一般性规律。鉴于元素化学知识本体的特点,传统教学中注重物质基本性质和基本反应规律的学习仍然非常必要,这就是教学中“继承”的意义。教学中要充分利用“价、类”二维的学习模型,讲清物质的类属通性和氧化还原反应性,熟练掌握各种物质化学反应的一般规律,并能运用这些规律解决元素化学一般性的实际问题,这就是传统教学中值得传承的一面。传承对于元素化学基础知识的掌握,为学生解决复杂体系中的化学反应奠定基础。

(2) 培养质疑精神和评判性思维。基于核心素养视域,元素化学的教学策略和方法也应做相应的变化和发展。其中,质疑精神和批判性思维对于元素化学的学习尤为重要,它能开拓学生思维的深度和广度,提升思维品质,达到深度学习,这是教学中创新的意义[2]。

例如,用硝酸酸化的硝酸银溶液检验溶液中的Cl-, SO2-4的存在是否一定会干扰检验结果?有些资料在介绍用硝酸酸化的硝酸银溶液检验Cl-时,都会特别说明,若溶液中有SO2-4存在,就必须首先除去,再进行检验,否则会生成Ag2SO4白色沉淀干扰实验。这种说法一定合理吗?显然,这些资料是把微溶的Ag2SO4当成难溶性物质来处理了。其实,相对于学生熟知的微溶物Ca(OH)2、 CaSO4等物质,Ag2SO4的溶解度要大得多。且25℃时AgCl的Ksp=1.56×10-10,远小于Ag2SO4的Ksp=7.7×10-5。故AgNO3溶液与硫酸盐的稀溶液不会生成沉淀,但在浓的硫酸盐溶液中是否可能产生Ag2SO4白色沉淀。更何况,Ag2SO4的溶解性在酸性溶液中随酸度的增大而增大,即Ag2SO4可以溶于硝酸(只要硝酸浓度不是太低)。这个结论可以通过简单的计算来说明:

平衡1: Ag2SO4+HNO3AgHSO4+AgNO3或Ag2SO4(s)+H+2Ag+(aq)+HSO -4(aq), K1

平衡2: Ag2SO4(s)2Ag+(aq)+SO2-4(aq), Ksp=1.2×10-5

平衡3: HSO -4H++SO2-4, K2=1.2×10-2

所以,K1=Ksp/K2=1.0×10-3,增大H+浓度,有利于平衡1正向移动,其结果是不断促进Ag2SO4的溶解。同理,Ag2SO4也可以溶于较浓的硫酸溶液中。

3.2 核心素养视域下元素化学学习模型的建构

“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”等化学核心素养是从学科观念和思维方式视角对化学科学思维的描述。“宏观辨识与微观探析”要求形成“结构决定性质”的观念,能从宏观和微观相结合的视角分析与解决实际问题。“变化观念与平衡思想”要求能多角度、动态地分析化学变化,运用化学反应原理解决简单的化学实际问题。“证据推理与模型认知”要求具有证据意识,能基于证据对物质变化提出可能的假设,通过分析推理加以证实或证伪,建立观点、结论和证据之间的逻辑关系,从而建立认知模型,并能运用于解释化学现象,揭示现象的本质和规律。

以核心素养为顶层设计,在元素化学的教学中渗透和落实化学学科思想、方法和观念。将核心素养与元素化学教学相结合,并逐一落实分解为: (1)宏微结合的思想: 分析参加化学反应物质的类别、反应的微粒种类、反应条件(反应物浓度、酸碱性、温度、介质等)、分析反应产生的现象等;(2)变化与平衡的思想: 分析参加化学反应的体系中可能存在的所有化学平衡,及该反应条件下的化学平衡可能移动的方向及结果;(3)证据意识与模型建构: 对于陌生情境下的陌生反应,应着重培养学生的证据意识,即关注化学反应的现象(实验事实即证据),采用逆推的思维方式进行分析推理,找寻反应机理,解释反应现象,揭示反应本质,进而用化学符号表征该反应,即得出反应的化学方程式或离子方程式。

基于上述分析可以归纳出核心素养视域下,元素化学学习的思维模型,如图1所示。

图1 元素化学学习的思维模型

下面,举例加以说明。

例 在FeCl3溶液(未加盐酸酸化)中放入一些小铁钉,加热煮沸,观察到有大量细小的气泡逸出,同时生成棕色沉淀。写出Fe3+发生反應的离子方程式 。若FeCl3溶液用盐酸酸化后放入一些小铁钉,Fe3+发生的主要反应为 。

分析: FeCl3溶液中Fe3+发生水解生成H+,Fe3+与H+都具有氧化性,都能与Fe反应,且Fe3+的氧化性大于H+。但由实验中产生大量细密的气泡可以推理,Fe应首先与H+反应生成H2,发生的反应是: Fe+2H+Fe2++H2↑。反应最后产生棕色沉淀,可以推断有Fe(OH)3沉淀生成。实际上,Fe3+在溶液中主要是以[Fe(H2O)6]3+的形式存在,逆向分析容易联想到Fe3+的水解平衡Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,随着反应的进行,溶液的酸度不断下降,促进了Fe3+的水解平衡正向移动,最终产生Fe(OH)3棕色沉淀。所以此时Fe3+主要发生的是水解反应,而不是氧化Fe单质的反应。

FeCl3溶液加盐酸酸化后,反应体系发生了变化。盐酸电离出的H+抑制了Fe3+的水解,Fe3+浓度较大,故此时Fe3+主要发生的反应为: 2Fe3++Fe3Fe2+。

运用上述建构的核心素养视域下的元素化学学习思维模型,对2019年高考Ⅰ卷26题(略)可以做如下分析:

同理,也可以对2019年高考Ⅲ卷26题(略)分析如下:

4 结语

为了适应高考对元素化学考查要求的新变化,应在传承“价、类”二维、元素周期律等传统教学策略、方法的基础上,在教学视域上再做更广泛的拓展,即运用“宏微结合”“变化平衡”的化学学科思想,认真分析反应体系中存在的各种化学平衡体系,并运用化学平衡移动的原理分析平衡的移动方向及结果。同时,充分利用材料中提供的信息,运用“证据推理”的思维方法,分析反应体系中发生的所有化学反应,推断可能的反应机理,最终得出反应结论,并用符号正确进行表征。

在解决元素化学实际问题的过程中,让学生逐步形成基于核心素养视域下的问题解决模型,应该成为教学中的重要组成部分。通过教学逐步培养学生基于证据进行分析推理证实结论的能力;逐步形成寻找证据或解释证据与结论之间的关联的方法或途径;逐步培养学生能依据物质发生化学变化的信息建构思维模型,建立解决复杂元素化学反应问题的思维框架。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018.

[2]胡久华, 罗滨, 陈颖. 指向“深度学习”的化学教学实践改进[J]. 课程. 教材. 教法, 2017, (3): 90~96.