情境化试题的基本要素、背景类型与品质追求

2019-01-03陆军

摘要: 由于核心素养可以看作是个体应对各种复杂多变现实情境时所需要的正确价值观念、必备品格和关键能力,因此,情境化试题便成为基于学科核心素养评价的热点题型。综合有关情境化试题基本要素的已有论述,以及“情境”是具有“待完成性”和“召唤力结构”的场景的辩证认识,可以认为情境化试题主要包括目的、背景、问题和知识4个相互关联的基本要素。其中,“背景”是情境化试题的本质特征,用新课程标准中的高频词进行描述,主要有STSE、学科知识、科学实验、化工生产等几种不同来源。从“背景”要素的角度看,真实性以及与其他要素的高度融合是情境化试题的品质追求。

关键词: 情境化试题; 核心素养; 高考化学; 试题分析

文章编号: 1005-6629(2019)12-0076-06 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

自2016年9月“中国学生发展核心素养”基本框架及2018年1月普通高中课程方案和各学科课程标准(2017年版)颁布以来,在“核心素养”成为讨论热点的同时,“情境”也成为了高频关键词。就化学学科而言,在《普通高中化学课程标准(实验)》(2003年版)中,“情境”和“情景”共出现6次,其中“情境”只有1次。由于“情境”的时空范围比“情景”大,往往比“情景”包含更多的情形。因此,《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称新课程标准)统一使用的是“情境”,词频也大幅度增加。除了在必修课程和选择性必修课程14个主题下都设有“情境素材建议”栏目以外,“情境”还以“真实情境”“问题情境”等词组的形式出现了49次。

“情境”成为高频关键词与“核心素养”的涵义密切相关。《中国学生发展核心素养》基本框架指出,学生发展核心素养主要是指学生应具备的能够适应终身发展和社会发展需要的正确价值观念、必备品格和关键能力。由于在个体发展或社会发展的进程中可能出现多种复杂的、不确定性的现实情境,所以,核心素养也可以看作是个体应对各种复杂多变现实情境时所需要的正确价值观念、必备品格和关键能力。从本质上看,“素养是个体后天习得的、能够适应和改造环境的可能性”[1]。为此,学校教育应该帮助学生形成应对各种复杂现实情境,合理解决其中有关问题的观念、品格和能力。同时,基于学科核心素养的评价,也必须“以真实情境为测试载体”。

自2014年上海、浙江和2017年北京等省市启动高考改革以来,随着2017年版普通高中课程方案和各科课程标准的实施,2019年4月又有河北、江苏等8省份公布了新高考方案,全国各地高考化学等试卷中情境化试题的比例和品质也有了进一步的提升。本文拟以2019年高考全国Ⅰ卷理科综合中的化学试题(以下直接标注试题序号)为例,探讨情境化试题的基本要素、背景类型与品质追求。

1 情境化试题的基本要素

《普通高中化学课程标准(实验)》曾在“评价建议”中指出,纸笔测验“应注意选择具有真实情景的综合性、开放性的问题,而不宜孤立地对基础知识和基本技能进行测试”[2](其中的“真实情景”与新课程标准中的“真实情境”相对应)。自此,全国各地以高考为代表的试题研制工作就开启了对问题“真实情境”的追求和探索。笔者曾以2010年江苏高考化学试题为例,对化工流程试题的背景与化工文献进行对比分析,以探寻选择与加工化工生产类背景的依据和策略[3]。

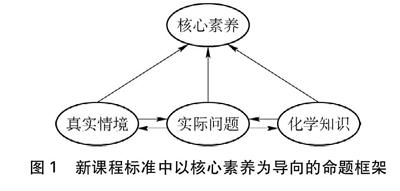

关于情境化试题,新课程标准给出了由素养、情境、问题和知识4个要素组成的以化学学科核心素养为导向的命题框架(如图1所示)[4]。同时强调,4个要素中的“情境”和“知识”必须同时服务于“问题”的提出与解决;问题、情境、知识三者之间要有一定程度的密切联系;“情境”的设计、“知识”的运用、“问题”的提出与解决都要有利于实现对学生“素养”的测试。

图1 新课程标准中以核心素养为导向的命题框架

陈进前认为,情境化试题包括立意、情境、设问三个要素[5]。其中,立意主要是指考查目的和考查内容,立意应该体现在情境和设问之中,而设问又应该建立在情境基础之上。情境化试题的研制过程,一般是先确定命题立意,然后选择背景材料设置试题情境,最后确定设问。试题情境的设置既要体现命题立意,又要为设问留下线索和接口。

巫阳朔则认为,情境化试题“由试题立意、背景材料和情境任务三个要素构成”[6]。其中,“试题立意”体现试题设计的考查目标,是整个试题设计的指导思想,是“背景材料”选取和“情境任务”设置的共同主题;“背景材料”是构建“情境任务”,以及学生综合运用知识和技能完成“情境任务”的基础;“情境任务”是在“背景材料”潜在的多样挑战中根据“试题立意”为学生设置的有待解决的问题,“情境任务”既体现“试题立意”,又能使“背景材料”的潜在挑战明晰化。

比较以上三种情境化试题基本要素的观点可以发现,后两个三要素的观点基本相同,而四要素的观点比三要素多一个“知识”要素;同时,三个基本相同的要素还存在表述上的差异,如核心素养、立意与试题立意,真实情境、情境与背景材料,实际问题、设问与情境任务。另外,张齐华认为,“一个真正意义上的情境应该能激发学生乐于参与、关注和活动的‘情,并引导学生沉浸于探索、思维和发现之‘境”。也就是说,“情境”本身就是具有“待完成性”和“召唤力结构”的场景[7]。因此,在教育學意义的“情境”中,既有激发学生的“背景”,也有使学生沉浸的“问题”,当然还涉及用于解决“问题”的相关学科“知识”。综合上述有关情境化试题基本要素的已有论述,以及对“情境”涵义的辩证认识可以认为,情境化试题应该包括目的、背景、问题和知识4个基本要素,而且目的统摄背景、问题和知识,从而使4者相互关联构成整体(如图2所示)。

图2 情境化试题的基本要素及其相互关系

例1 (第8题)关于化合物2-苯基丙烯(),下列说法正确的是

A. 不能使稀高锰酸钾溶液褪色

B. 可以发生加成聚合反应

C. 分子中所有原子共平面

D. 易溶于水及甲苯

例1的“目的”主要是从有机化合物的角度考查学生“宏观辨识与微观探析”的核心素养;“背景”是化合物2-苯基丙烯及其结构的键线式;“问题”是有关2-苯基丙烯的结构与性质的正误判断;“知识”包括苯环侧链烃基与高锰酸钾溶液的反应、碳碳双键的加聚反应、分子中原子共平面的条件、烃类的有关物理性质等。为了实现从有机化合物的角度测试“宏观辨识与微观探析”素养的目的,例1选取了一个具体结构的有机物作为“背景”。这一“背景”蕴含了许多学科知识,除了4个选项所对应的“知识”以外,还包括判断分子中碳碳双键与HBr等加成反应的可能产物、室温下与Br2加成产物中手性碳原子的數目、核磁共振氢谱图中峰的个数与面积比等其他相关“知识”,所以“背景”中与“知识”对应的潜在“问题”要比试题所表述的丰富,是试题设置的具体“问题”限制了“背景”中潜在的其他挑战。

因此,在情境化试题的目的、背景、问题和知识4个基本要素中,“目的”决定试题的测试内容,统摄试题的其他要素,虽然其他背景以及相应的问题和知识也可能实现同样的“目的”,但受“目的”统摄的背景、问题和知识必须同时服务于“目的”;“背景”所涉及的“知识”具有相对的丰富性,甚至可能跨越多个学科,所以“背景”往往潜在着多于需要的可能“问题”;围绕目的、背景以及学生已有知识所设置的问题,能限制“背景”潜在的其他挑战,更好地实现相应的测试“目的”。

2 情境化试题的背景类型

基于情境化试题的基本要素,可以从目的、背景、问题和知识等不同角度对情境化试题的特点进行分析。洪良腾就曾从检测“目的”的角度,将2018年高考全国Ⅰ卷理科综合化学试题分为“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”“科学态度与社会责任”等5个不同检测重点[8]。由于情境化试题的本质特征是将目的、问题和知识融合在一定的背景之中,以实现检测学生应对各种复杂现实情境所必需的相关素养的“目的”,同时促进学校教育把培育和发展学生的核心素养作为教学改革的出发点与归宿。因此,本文选择情境化试题中的“背景”要素,从“背景”素材来源的角度探讨高考化学情境化试题的有关性质。

关于高考化学情境化试题中“背景”素材的来源,也曾有多种不同的观点。赵雪认为主要来源于社会与生活、学科知识、化学实验、化学模型及数据图表4个方面[9];陈进前认为“以有机合成转化关系图、实验报告、化工生产工艺流程图、科研文献等”为主[10];邹国华等认为主要有“生产工艺类、生活实践类和科学研究类”,并且“以生产工艺类和科学研究类”为主[11]。其实,“化学模型及数据图表”与“学科知识”“化学实验”,以及“有机合成转化关系图”“化工生产工艺流程图”与“科研文献”之间似有包含或交叉关系。因此,有必要重新厘清“背景”素材的来源,并进行更为合理的分类。此前,陈凯等曾利用NLPIR工具对新课程标准进行文本挖掘,以通过词频探寻其关注的热点以及对“中国学生发展核心素养”的呈现情况[12]。为此,笔者结合近年来高考化学试题的实际情况,并选择新课程标准中的高频词语,将2019年高考全国Ⅰ卷理科综合化学试题中的“背景”分为STSE、学科知识、科学实验、化工生产等几种主要来源。

2.1 STSE

STSE是科学(Science)、技术(Technology)、社会(Society)、环境(Environment)的英文缩写。新课程标准非常重视STSE教育,以促进学生理解“化学不仅与经济发展、社会文明的关系密切,也是材料科学、生命科学、环境科学、能源科学和信息科学等现代科学技术的重要基础”,因而STSE在新课程标准中出现的词频达11次之多。

例2 (第7题)陶瓷是火与土的结晶,是中华文明的象征之一,其形成、性质与化学有着密切的关系。下列说法错误的是

A. “雨过天晴云破处”所描述的瓷器青色,来自氧化铁

B. 闻名世界的秦兵马俑是陶制品,由黏土经高温烧结而成

C. 陶瓷是应用较早的人造材料,主要化学成分是硅酸盐

D. 陶瓷化学性质稳定,具有耐酸碱侵蚀、抗氧化等优点

基于STSE背景的情境化试题通常是以化学与技术、社会、环境相关的事件引出问题,例2以象征中华文明的陶瓷制造为背景考查硅酸盐等物质的物理或化学性质,利用中华优秀传统文化中的化学知识(“雨过天晴云破处”)考查学生对常见化合物性质的掌握情况,充分体现中华优秀科技成果或传统文化在促进人类发展和社会进步等方面的贡献,也属于STSE范畴的背景。

2.2 学科知识

学科有广义和狭义的双重涵义,其中广义的学科是指“相对独立的知识体系”,狭义的学科是指“学校教学的科目”。这里的学科知识对应狭义的学科,主要是指中学化学课程标准范畴的全部化学知识。虽然不同知识的教育价值不完全相同,但学生核心素养的培育都必须以相应的学科知识为载体。

例3 (第13题)科学家合成出了一种新化合物W+

,其中W、 X、 Y、 Z为同一短周期元素,Z核外最外层电子数是X核外电子数的一半。下列叙述正确的是

A. WZ的水溶液呈碱性

B. 元素非金属性的顺序为X>Y>Z

C. Y的最高价氧化物的水化物是中强酸

D. 该新化合物中Y不满足8电子稳定结构

例1选取一个具体结构的有机物作为背景,有机物的具体结构联系着丰富的学科知识。例3虽有“科学家合成出了一种新化合物”的叙述,真正的背景除了新化合物结构图以外,还包括“W、 X、 Y、 Z为同一短周期元素,Z核外最外层电子数是X核外电子数的一半”,这些都对应着元素周期表和物质结构等方面的初步知识。

2.3 科学实验

实验是推动化学科学发展的重要手段,实验在新课程标准中的总词频更是多达304次。情境化试题中的科学实验,有中学化学课程标准范畴的实验基本操作以及有关物质制备和性质实验的改进方案,也有用中学化学知识能够解释的有关物质性质或制备以及化学反应原理的探究实验。科学实验在情境化试题中经常以实验装置图、实验操作、实验现象以及图表中的实验数据等形式呈现背景要素。

例4 (第9题)实验室制备溴苯的反应装置如图3所示,关于实验操作或叙述错误的是

图3 实验室制备溴苯的反应装置

A. 向圆底烧瓶中滴加苯和溴的混合液前需先打开K

B. 实验中装置b中的液体逐渐变为浅红色

C. 装置c中的碳酸钠溶液的作用是吸收溴化氢

D. 反应后的混合液经稀碱溶液洗涤、结晶,得到溴苯

例5 (第28题)水煤气变换[CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)]是重要的化工过程,主要用于合成氨、制氢以及合成气加工等工业领域中。回答下列问题:

(1) Shibata曾做过下列实验: ①使纯H2缓慢地通过处于721℃下的过量氧化钴CoO(s),氧化钴部分被还原为金属钴(Co),平衡后气体中H2的物质的量分数为0.0250。②在同一温度下用CO还原CoO(s),平衡后气体中CO的物质的量分数为0.0192。

根据上述实验结果判断,还原CoO(s)为Co(s)的倾向是CO H2(填“大于”或“小于”)。

(2) 721℃时,在密闭容器中将等物质的量的CO(g)和H2O(g)混合,采用适当的催化剂进行反应,则平衡时体系中H2的物质的量分数为 (填标号)。

A. <0.25 B. 0.25 C. 0.25~0.50

D. 0.50 E. >0.50

(3) 我国学者结合实验与计算机模拟结果,研究了在金催化剂表面上水煤气变换的反应历程(如图4所示),其中吸附在金催化剂表面上的物种用*标注。

图4 金催化剂表面上水煤气变换的反应历程

可知水煤气变换的ΔH 0(填“大于”“等于”或“小于”),该历程中最大能垒(活化能)E正= eV,写出该步骤的化学方程式 。

(4) Shoichi研究了467℃、 489℃时水煤气变换中CO和H2分压随时间变化关系(如图5所示),催化剂为氧化铁,实验初始时体系中的pH2O和pCO相等、pCO2和pH2相等。

图5 水煤气变换中CO和H2分压随时间变化关系

计算曲线a的反应在30~90min内的平均速率v(a)= kPa·min-1。467℃时pH2和pCO随时间变化关系的曲线分别是 、 。489℃时pH2和pCO随时间变化关系的曲线分别是 、 。

溴苯的制备实验,是上世纪及本世纪初“一纲一本”教科书中的演示实验,在新世纪“一标多本”教科书政策之下,基于“绿色”化学理念的考虑,有些版本的教科书回避了该实验,例4是基于中学化学课程标准的范畴,改进了教科书中的原有装置,以探究溴苯制备的相关问题。例5则是以中外学者针对水煤气变换的科学实验为背景,虽然实验本身不是课程标准所要求的,但学生能够利用化学反应原理的有关知识,根据学者的实验数据及关系图表,分析反应的限度和能量变化,判断反应的历程和可能机理,推测温度等因素对反应速率和平衡移动的影响,从而在问题解决的过程中,外显自身所具有的“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”等核心素養。

2.4 化工生产

化工生产是化学学科实现社会价值的主要途径,化工生产在新课程标准中的总词频也多达17次。从近年来高考化学真题或模拟题来看,化工生产文献是情境化试题“背景”的主要来源[13]。化工生产类“背景”在情境化试题中的呈现形式主要有化学工艺流程、有机合成路线以及与生产过程、生产条件等相关的图像和数据等。

例6 (第26题)硼酸(H3BO3)是一种重要的化工原料,广泛应用于玻璃、医药、肥料等工艺。一种以硼镁矿(含Mg2B2O5·H2O、 SiO2及少量Fe2O3、 Al2O3)为原料生产硼酸及轻质氧化镁的工艺流程如图6所示。

图6 以硼镁矿为原料生产硼酸及轻质氧化镁的工艺流程

回答下列问题:

(1) 在95℃“溶浸”硼镁矿粉,产生的气体在“吸收”中反应的化学方程式为 。

(2) “濾渣1”的主要成分有 。为检验“过滤1”后的滤液中是否含有Fe3+离子,可选用的化学试剂是 。

(3) 根据H3BO3的解离反应: H3BO3+H2O

H++B(OH) -4, Ka=5.81×10-10,可判断H3BO3是 酸;在“过滤2”前,将溶液pH调节至3.5,目的是 。

(4) 在“沉镁”中生成Mg(OH)2·MgCO3沉淀的离子方程式为 ,母液经加热后可返回 工序循环使用。由碱式碳酸镁制备轻质氧化镁的方法是 。

以硼镁矿为原料生产硼酸的工艺已经非常成熟。“中国知网”中有许多由硼镁矿为原料生产硼酸以及氧化镁、硫酸镁或碳酸镁等含镁化合物的文献,例6的背景就来自化工生产的实例,其中的问题也是学生用已有知识能够解决的化工生产中的实际问题。

3 情境化试题的品质追求

由于情境化试题的本质特征是将“目的”“问题”和“知识”融合在一定的“背景”之中,使“背景”成为情境化试题的核心,对“目的”“问题”和“知识”等要素起承载作用。所以,“背景”也是观察情境化试题品质追求的独特视角。

3.1 背景的真实性

对背景真实性的追求,主要源于培育和发展学生应对各种复杂多变现实情境时所需核心素养的根本任务。早在2010年,笔者以江苏高考化学试题为例分析化工流程试题研制策略时,几乎从中国知网中找到了所有对应的文献来源,所以,当年的江苏高考化工流程试题为追求“背景”的真实性树立了榜样。随着2019年全国高考理科综合测试的结束,教育部考试中心命题专家组解密了有关试题的背景来源。如Ⅰ卷中的第12题“以顶级化学期刊上发表的新型合成氨生物燃料电池为载体”,第13题以Science杂志报道的“一种新化合物——双(三氯甲基)磷阴离子”为素材背景,第28题第(3)问的背景“来源于我国化学工作者发表在顶级期刊Science中的文章”,第35题“以我国科学家在顶级刊物Nature发表的‘双相纳米高强度镁合金的方法”为背景等等[14]。可见,无论试题是否说明,其背景都是真实的,而且涉及了许多世界领先的最新科技成果。这不仅能让学生通过试题背景认识化学学科价值,更能通过真实问题检测学生的核心素养。

3.2 背景的融合性

情境化试题中“背景”与“目的”“问题”“知识”等要素的融合程度是“背景”的另一个分类角度。按照赵雪等人的观点,“背景”与其他要素的融合程度可以分为A、B、C三个层级[15]。A层级——背景与其他要素关联度不大,可以避开背景直接识别问题,运用已有知识解决问题;B层级——考查内容与背景互相融合,需从背景中获取已知条件或问题信息,再运用已有知识解决问题;C层级——需将背景信息进行内化,并与已有知识进行重组形成新的知识,才能实现问题解决。纵观2019年全国高考Ⅰ卷理科综合化学试题中的7个选择题,以及非选择题中的3个必考题和2个选考题,其中背景与其他要素的融合程度基本都处于B、 C两个层级,需要学生从试题背景中获取关键信息,或将背景信息在内化的基础上与已有知识进行重组,才能获得问题的顺利解决。这样对试题背景融合性的追求,能够控制关联度不大的信息,减少不必要的“穿靴戴帽”现象,从而提高试题考查学生解决实际问题能力的功能价值。

参考文献:

[1]杨向东. 核心素养测评的十大要点[J]. 人民教育, 2017, (3, 4): 41~46.

[2]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(实验)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2003: 35.

[3]陆军. 化工流程试题的研制策略——由2010年江苏高考化学试卷获得的启示[J]. 中学化学教学参考, 2010, (8): 52~54.

[4]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 77~78.

[5]陈进前. 关于试题情境的研究[J]. 化学教学, 2017, (1): 78~82.

[6]巫阳朔. 情境化试题的设计、开发与编制规范[J]. 教学与管理(中学版), 2017, (3): 78~81.

[7]张齐华. “情境”之义再辨[J]. 人民教育, 2006, (8): 28~30.

[8]洪良腾. 化学试卷中的核心素养——例谈2018年高考全国卷Ⅰ理综化学试题及教学启示[J]. 基础教育课程, 2018, (8合): 98~102.

[9][15]赵雪. 高考山东卷化学试题情境创设的统计与研究[J]. 化学教学, 2016, (8): 82~86.

[10]陈进前. 关于试题情境的研究[J]. 化学教学, 2017, (1): 78~82.

[11]邹国华, 廖思彬, 张贤金. 情境服务问题问题检测素养——核心素养视角下全国Ⅰ卷化学试题分析及启示[J]. 化学教学, 2019, (1): 79~83.

[12]陈凯, 陈悦. 《普通高中化学课程标准(2017年版)》的文本挖掘[J]. 化学教学, 2019, (4): 7~12.

[13]单旭峰. 以文献为基础的高考化学真实情境命题策略探索——以元素化合物试题为例[J]. 教育理论与实践, 2015, (32): 18~20.

[14]教育部考试中心命题专家评析: 2019年高考理综试题[EB/OL]. (2019-06-09)[2019-06-15]. http://www.sohu.com/a/319414409_507441.