巧用H型试管改进中学化学实验两则

2019-01-03李茂柯盛林娟伍晓春

李茂柯 盛林娟 伍晓春

摘要: 将H型试管应用于中学化学实验,改进“探究分子运动”、“氯气制备及性质检验”两则实验。改进后的“分子运动实验”不仅节约药品、操作简单、现象明显,而且同时完成温度对分子运动影响的对比实验研究,反应后处理上也有较好突破;改进后的“氯气制备及性质检验”实验,能连续完成氯气的制备及性质检验,药品使用微量化且现象明显,有助于培养学生的环保意识。

关键词: H型试管; 分子运动实验; 氯气制备; 实验一体化; 实验改进

文章编号: 1005-6629(2019)12-0058-03 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

H型试管是化学实验室中常用的一种玻璃仪器,它由中间连通部位和左右两支试管构成(见图1)。由于其特殊构造,在实验操作中左边试管可作反应发生装置,中间连通部分作气体净化处理装置,右边试管作为性质检验装置。气体从左试管经由中间连通部分进入右试管,因此H型试管可以作为很多气体制备及性质检验一体化反应器,如二氧化硫的制备及性质检验、乙炔的制备及性质检验等。此外,由于H型试管由左右两部分构成,还可作为对比实验装置。本文利用H型试管做主要反应器,改进“探究分子运动”“氯气制备及性质检验”两则实验,取得较满意的实验效果,现介绍如下。

图1 H型试管构造图

1 分子运动实验探究

原教材实验缺陷[1]: (1)原教材实验用两个小烧杯分别盛装浓氨水和酚酞溶液,然后用大烧杯罩住,但由于此装置气密性不好,易造成环境污染,影响师生健康,不利于课堂演示实验。(2)实验仪器多,而且反应仪器不能在课堂上移动,难以让所有学生都能观察到。(3)整个实验装置空间过大,且浓氨水和酚酞溶液用烧杯盛装,药品使用量大。将H型试管用于改进此实验,可让学生易于观察分子运动现象的同时还可对比温度对分子运动的影响。改进实验如下。

1.1 实验用品

仪器: 18mm×180mm H型试管1个(中间横管规格18mm×50mm)、多用滴管(塑料材质)2支、橡胶塞2个(打孔的1号橡胶塞)、5mL注射器1支、多用滴管剪下的直管2个、脱脂棉、双面胶、小型电夹板1个、1000mL烧杯1个、铁架台

药品: 浓氨水、酚酞溶液、稀硫酸

1.2 实验装置

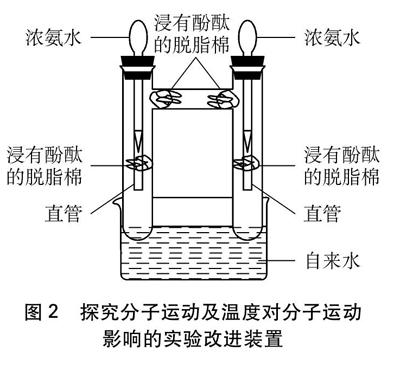

实验装置见图2。

图2 探究分子运动及温度对分子运动

影响的实验改进装置

1.3 实验操作及现象

(1) 直管制作: 取两支多用滴管,剪去多用滴管直通部位,留作增长滴管长度。

(2) 取少许脱脂棉,分别用双面胶固定在上述两支直管下端离端口3cm处,用胶头滴管吸取酚酞溶液,滴在直管的脱脂棉上。

(3) 用2支多用滴管分别吸取2mL浓氨水,各自穿过橡胶塞,然后将滴有酚酞溶液的脱脂棉直管和多用滴管连接,以增加多用滴管长度(见图2)。

(4) 另取少许脱脂棉,滴上酚酞溶液后,用铁丝将脱脂棉放置于横管两端,以排除左右两边试管之间的相互影响。

(5) 将H型管固定在铁架台上,使两边试管的底端部位约3mL左右浸入用1000mL烧杯装的自来水中,然后用电夹板对左边试管的中间部位加热3分钟。

(6) 将制作好的两支多用滴管,插入H型试管中,同时挤压两支多用滴管,滴加浓氨水至试管底部,观察实验现象。

(7) 用电夹板加热试管中的脱脂棉10~15s开始逐渐变红,没有加热的试管中的脱脂棉30~35 s才开始逐渐变红,此时横管位置脱脂棉左侧轻微变红,而右侧没有变红,排除了左侧氨气运动使右侧试管中脱脂棉变色的影响。

(8) 反应结束,用注射器从多用滴管的胶头部位注入5mL稀硫酸,倾斜H型试管,对整个装置中剩余浓氨水进行后处理。

1.4 改进后实验的优点

(1) 整个装置气密性良好,实验过程中闻不到浓氨水挥发出来的刺激性气味。

(2) 用H型试管,不仅探究了分子的运动现象,而且对比了温度对分子运动的影响,由于用电夹板对左侧试管中间部位进行加热,因此左侧试管的脱脂棉变红速度明显快于右侧试管。两边明显的现象差异对比给学生一定的视觉冲击[3],有助于学生理解温度对分子运动的影响。

(3) 装置简单,现象清晰,可以让所有的学生都观察到该实验现象,课堂演示实验效果良好。

(4) 反应后只需用注射器从胶头部位注入稀硫酸,并略微倾斜H型试管,稀硫酸就可沿中间横管流到另一侧试管中,对整个装置中的浓氨水都能进行后处理,体现了绿色环保的理念。

1.5 实验说明

(1) 橡胶塞不必塞得太紧,以保证多用滴管中的浓氨水能滴入试管中,此操作经重复检验多次,闻不到浓氨水挥发出来的刺激性气味。

(2) 中间横管处放置滴有酚酞的脱脂棉的目的是为了排除左右两边挥发的氨气的相互影响。

(3) 用电夹板在加热左侧试管时应该悬空加热,不能直接夹住试管进行加热,以防止试管炸裂。

(4) 左右两边试管浸入自来水中的目的是为了使两边氨水的温度保持一致,从而控制因加热导致氨气浓度偏高对实验的影响。

2 氯气的制备及性质检验一体化实验

原教材[2]实验缺陷: (1)氯气的制备及性质检验是分开进行的,且反應仪器多、试剂用量大、操作繁琐。(2)氯气有毒、实验操作过程中易逸散污染环境,不仅危害师生健康,而且不利于培养学生的环保意识。(3)对氯气性质的检验太单一,不利于学生对氯气全面系统的认识。因此利用H型试管改进此实验,将氯气制备及性质检验一体化完成。改进实验如下。

2.1 实验用品

仪器: 18mm×180mm H型试管1个(中间横管规格18mm×50mm)、5mL注射器2支、气球1个、玻璃尖嘴直导管1支、透明胶带、脱脂棉、1号橡胶塞2个

药品: 浓盐酸、高锰酸钾、无水氯化钙、干燥红色试纸、湿润红色试纸、湿润淀粉碘化钾试纸、湿润紫色石蕊试纸、氢氧化钠溶液、品红溶液

2.2 实验装置

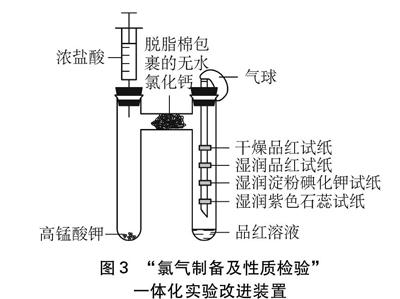

实验装置见图3。

图3 “氯气制备及性质检验”

一体化实验改进装置

2.3 实验操作及现象

(1) 将事先称取好的0.13g高锰酸钾固体加入H型试管左侧试管内,取1号橡胶塞一个,用注射器针头穿过橡胶塞,取下、留孔,塞在H型试管左侧,最后将装有3mL浓盐酸注射器针头插入左侧橡胶塞,完成对左边装置的组装。在图3左管中,KMnO4和浓盐酸反应制得Cl2,右管中则完成Cl2性质实验。

(2) 用透明胶带将气球固定在尖嘴玻璃直管(以下简称玻璃直管)的上端口,然后从玻璃直管下端穿过另一有孔的橡胶塞。

(3) 用脱脂棉包裹适量无水氯化钙,然后放置于H管横管中间处。

(4) 将干燥品红试纸、湿润品红试纸、湿润淀粉碘化钾试纸、湿润紫色石蕊试纸依次分别用双面胶粘贴固定在直管的下面部位。

(5) 在H型试管右侧试管内加入几滴品红溶液,然后将制作好的玻璃直管塞进H型试管右侧,完成对右侧装置组装。

(6) 推动装有3mL浓盐酸注射器活塞使之与高锰酸钾反应,观察实验现象。

(7) 推动活塞,气球慢慢鼓起,30s左右,可以看到品红溶液红色开始逐渐褪去、干燥品红试纸不褪色、湿润品红试纸红色逐渐褪去、淀粉碘化钾试纸先变蓝后褪色、紫色石蕊试纸先变红后褪色。实验最后,加热品红溶液,红色不恢复。

(8) 反应结束后,挤压气球,使进入气球中的氯气进入装置中,取下左端浓盐酸注射器,迅速换上装有氢氧化钠溶液的注射器,将氢氧化钠注入H型试管左侧试管内,倾斜H型试管,使氢氧化钠通过横管到达H型试管右侧,使整个装置中剩余氯气被氢氧化钠溶液全部吸收。

2.4 改进后的实验优点

(1) 只需在H型试管中就能完成氯气的制备和氯气的漂白性、氧化性、酸性等系列性质的检验,将制备和性质检验一体化[4],实验现象明显,有利于学生对氯气性质知识的系统化学习。

(2) 與传统的实验比较,用H型试管作反应器减少了仪器的连接,消除了因为连接仪器多,气密性差的缺陷。

(3) 用试纸代替传统的氯气系列性质检验方法,减少了试剂的用量,节省了药品,体现绿色环保思想。

(4) 反应装置中用气球不仅起到缓冲压力变化的作用,而且反应后通过挤压气球,便可将氯气完全挤入H型试管中,保证装置中的剩余氯气能够被氢氧化钠溶液完全吸收,减少了对师生和环境的危害,有利于教师开展课堂演示实验。

3 结语

以上的改进实验符合化学实验绿色环保的要求,操作简单,在H型试管中一体化实施,易于推广应用。由于H型试管由左右两个试管及横管3部分组成,因此能减少仪器连接,可以代替许多常规玻璃仪器进行化学实验。并且其规格较小,现象直观,微量药品便能看到比较明显的现象,不仅可用于教师课堂演示,还可用于学生分组实验或课外自主实验[5]。

参考文献:

[1]王晶, 郑长龙. 义务教育课程标准实验教科书·化学(九年级上册)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2013: 49.

[2]宋心琦主编. 普通高中课程标准实验教科书·化学1(必修)(第3版)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2012: 82~84.

[3]朱玉忠, 李德前. 探究微粒运动实验的新设计[J]. 化学教学, 2016, (1): 67~69.

[4]李猛, 王世存. 氯气制备及性质实验的一体化设计[J]. 化学教学, 2016, (8): 60~63.

[5]郭喨. 品红在水中扩散演示实验的优化设计[J]. 化学教学, 2015, (5): 69~72.