中国旅游者行为研究述评(1987—2018)

2019-01-03白凯王馨

白 凯 王 馨

(1. 陕西师范大学地理科学与旅游学院 陕西西安 710119;2.陕西省旅游信息化工程实验室 陕西西安 710119;3.陕西省旅游信息科学重点实验室 陕西西安 710119)

引言

改革开放后的40年里,中国逐渐成为了世界上旅游规模最大的国家之一。2018年上半年,我国国内旅游人数为28.26亿人次,比上年同期增长11.4%;国内旅游收入为2.45万亿元,比上年同期增长12.5%。出入境旅游总人数为1.41亿人次,同比增长6.9%,国际旅游收入达618亿美元,比上年同期增长2.8%(文化和旅游部数据中心,2018)。旅游业的快速发展为我国经济快速增长、国际互惠交往作出了巨大贡献。旅游过程中,“人”是引发各类旅游现象的根源,“人”的问题也是旅游研究中最为迫切和根本的问题,这既是促进旅游产业发展的根基,也是推动旅游学科系统化发展的重要环节。

旅游者行为作为管理学、心理学、社会学等诸多学科的交叉研究内容,备受关注。其中,心理学认为,行为是个体或群体对刺激所产生的反应过程(董昭江,2012),集中表现为内隐行为与外显行为。而在营销学研究领域,消费者行为则被定义为“人类在生活中进行各方面交换时,表现出的情感、认知、行为和各种环境因素相互作用的动态过程”(霍伊尔、麦金尼斯,2011)。旅游研究中,“旅游者行为”“游客行为”“旅游消费行为”“旅游者消费行为”或“旅游消费者行为”这几个概念较为常见,经常相互替代使用。基于共识性定义和概念规范原则(刘德谦,2017),为避免“游客行为”的相对口语化表述,也为了避免“旅游消费行为”“旅游者消费行为”或“旅游消费者行为”的消费属性单一化框定,本研究选用“旅游者行为”的概念表达。在文献梳理基础上,首先对国内旅游者行为研究的基本格局进行了统计分析,其次对已有的研究成果进行回顾和总结,最后重点梳理了一系列的研究命题,尝试提出未来旅游者行为研究的发展方向和重点领域。本研究试图在中国社会本土文化特定的历史发展进程中,观察并剖析旅游者行为蕴含的研究价值,为当代旅游者行为研究提供借鉴思路,提高理论研究深度和社会实践价值。

一、统计分析

1. 方法与数据收集

根据Webster和Watson(2002)的研究发现,对某一研究专题进行主题文献综述有利于理论化、系统化地推进研究内容的演进与发展。主题文献综述是综述类文章的重要分支类型,能够通过对已有研究成果的归纳总结,分析衍生领域的研究主题,整合碎片化的研究内容,进而批判性地评估该研究领域的总体发展方向和未来演进路径。文献计量分析方法则是通过数学统计原理和计算机技术手段研究文献的外部特征,探索该研究专题的特点、学科的知识结构和发展特征(朱晋伟、胡万梅,2015)的一种科学范式,是对某一研究专题进行主题综述的可靠方法选择。据此,本研究试图通过文献计量方法,对国内旅游者行为的研究进行统计分析和成果总结,挖掘其演进脉络。

本研究选择中文期刊数据库“中国知网”作为数据获取的载体,检索时间为2018年05月07日。第一步,通过高级检索精确限定主题为“旅游者+行为”“游客+行为”的期刊文献,共获取“旅游者+行为”的文献1 760篇、“游客+行为”的文献1 804篇。第二步,为避免出现主题不符,对检索得到的3 564篇文献的题目进行精读,以“与旅游者的心理及行为主题密切相关”为筛选条件,进行首次人工筛选,得到2 893篇文献。第三步,为避免出现重复文献,进行了二次筛选,最终得到2 576篇有效文献作为初始数据,并辅助下载了对应的文献记录,作为后续研究的原始数据来源。

2. 研究阶段

(1)起步阶段——宏观描述(1987—2000年)

1987年,《心理科学通讯》期刊发表的《试论旅游动机的多源性》一文是国内第一篇研究旅游者行为的期刊文献,该文章从影响旅游者行为的因素入手,探讨了旅游动机的多重来源(刘纯,1987)。之后,关于旅游者行为的研究并未呈现持续深入的发展趋势,研究成果产出较低。直到1995年,旅游者行为研究才开始稳步推进,研究成果陆续增多。此阶段的鲜明特征是旅游者行为研究逐步引起旅游学者的关注,聚焦于选取具有典型性、独特性的案例地探索旅游者的心理及行为特征、旅游者行为的时空变化规律,且主要以宏观、粗线条、描述性分析为主。总体而言,该阶段的研究主题较为单一,鲜少进行旅游者心理变化驱动因素与影响要素的深入探索。

(2)发展阶段——拓宽选题(2001—2007年)

进入21世纪,国内旅游者行为研究的步伐不断加快,期刊发文量逐年稳步提升,2007年的年载发文量累计超过了200篇,发表的刊物也呈现出高品质、集中化的趋势。在研究对象上,集中探讨了乡村旅游者、生态旅游者的行为特征;在研究内容上,细化了对旅游者决策过程的研究,聚焦于旅游者的信息搜寻行为、旅游动机与行为关系的分析,出现了旅游者体验、感知风险和旅游不文明行为的萌芽探索,但是对于旅游者与目的地的互动关系研究尚且不足。同时,这一时期的研究主要以实证研究为主,多数采用问卷调查的方法分析旅游者的行为特征,理论研究较为欠缺。

(3)成熟阶段——深化基础(2008—2015年)

2008年以后,国内旅游者行为研究进入发展成熟期,研究成果不断涌现,发文量达到历史峰值。在研究对象上,持续关注乡村旅游者、生态旅游者,并拓展了对东西方跨文化旅游者、女性旅游者、体育旅游者的探索研究。在研究内容上,深化了对旅游者购买行为和游后行为的研究,主要对旅游者购买行为偏好、感知价值、满意度、后悔心理、忠诚度等进行了聚焦式的实证分析。此外,开始关注在网络自媒体媒介作用下,旅游目的地形象与旅游者行为之间的互动关系、旅游者的体验质量、空间行为变化规律及旅游者的不文明行为。同时,在案例实证分析过程中,普遍结合了田野调查法、问卷调查法、访谈法、文献分析方法,并应用了结构方程模型、统计分析、回归分析等定量分析方法对旅游者行为进行量化分析,定量研究在这一阶段取得了实质性进展。此外,对于研究内容进行总结的综述类研究成果逐步增多,为旅游者行为研究的系统化、理论化推进奠定了坚实基础。

(4)繁荣阶段——开拓新转向(2016年至今)

2016年以后,国内旅游者行为研究发生了新的转向,研究内容呈现多样化的发展特点。在研究内容上,借鉴伦理学、社会学、人类学等相关理论,深化了对旅游者不文明行为的探讨;对旅游者的风险感知、具身体验研究逐步深入;旅游流动性的研究新视角不断发展深入,朝着学科交叉、跨文化研究的方向推进。但是,对于旅游者与社区居民的互动、社区居民的心理变化等的相关研究一直停滞不前,研究成果较少。在研究方法上,逐步实现了定量与定性分析的结合,能够运用田野调查、深度访谈等方法展现研究结果的科学性。但是,旅游者行为研究的理论概念、研究范式和学科体系尚未构建完全,未来需进一步完善旅游者行为研究的理论框架。

3. 核心机构、作者和期刊

国内关于旅游者行为研究的核心机构和作者在地域分布上具有集中性和重叠性(见表1)。首先,就国内前十位核心研究机构而言,陕西师范大学旅游与环境学院(现为地理科学与旅游学院)位列第一,出现频次为143次,核心代表作者为马耀峰。安徽师范大学国土资源与旅游学院、华侨大学旅游学院分别位列第二、三位,出现频次为78、72次,核心代表作者分别为陆林、郑向敏。前三位核心研究机构发表文献数量占总文献数的比例为51.13%,第四至十位研究机构的总占比仅为48.87%,表明核心研究机构的统领作用日益凸显,但其辐射带动作用不足。前十位核心研究机构呈现地区分块发展的特征,形成了以北京为代表的华北地区、以南京为代表的华东地区、以长沙为代表的华中地区、以广州为代表的华南地区和以西安为代表的西北地区五大核心研究圈。华东地区和华南地区的区域优势最为明显,安徽师范大学、华侨大学、南京大学和厦门大学聚集分布,初步形成了抱团发展、相互学习的发展优势。

其次,核心作者都为前十位核心研究机构的专职教师或研究员,职称级别较高,教授、副教授职称级别的作者占比超过90%,如马耀峰、保继刚、吴必虎等。同时,各大高校青年学者的学术研究能力正在增强,如黄潇婷、张佑印等,形成了持续发力的学术研究氛围。此外,核心作者的学科专业素养较高,拥有高质量的独立研究团队,大多采取两人、三人合作研究的方式,初步形成了旅游者行为研究的高级别核心作者群。未来学界应不断突破地理空间的限制,推动跨区域、多主题的学科交流与合作,形成规模化的学术合作网络圈层。

表1 旅游者行为研究的前十位核心机构与代表作者Tab.1 The top ten core institutions and representative authors of tourist behavior research

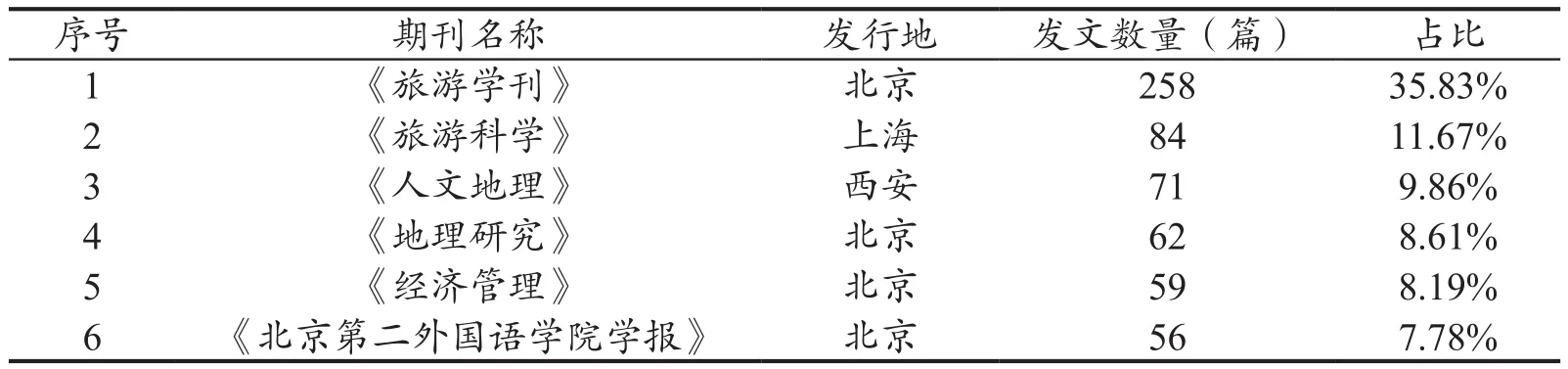

最后,刊发旅游者行为研究论文的前十位期刊主要集中在旅游学科与地理学科公开发行的期刊中(见表2)。十大核心期刊的主要发行地集中分布于北京、上海等经济发达且高校聚集的地区,科研力量雄厚且学术氛围浓郁,其中,期刊发行地位于北京的核心期刊发文数量占前十位核心期刊总发文数量的比例超过60%。核心期刊排名的前三位分别是《旅游学刊》《旅游科学》和《人文地理》,总发文数量为413篇,总占比为57.36%。其中,《旅游学刊》的发文数量最多,达258篇,占比超过35%,远超其余九大核心期刊。同时,《地理研究》《地理科学》《经济地理》《地理学报》和《地理科学进展》五大地理类核心期刊的发文总数为192篇,总占比为26.67%。纵观国内旅游者行为研究的所有引文期刊,可以发现虽然该项研究涵盖的期刊总体分布较为分散,期刊层次、级别参差不齐,但是该研究领域正在形成初级的核心期刊群。该核心期刊群以《旅游学刊》为代表刊物,在旅游学科和地理学科的相关期刊中呈现集中分布的特征。此外,值得关注的是,旅游者行为研究作为消费者行为领域的重要分支,在营销类、管理类期刊中的影响力比较微弱,载文数量极其有限,仅在《经济管理》上的发文数量较为可观。

表2 刊发旅游者行为研究论文的前十位核心期刊Tab.2 Top ten core journals on tourist behavior research

续表

4. 研究主题

由关键词共现网络图(见图1)可以发现,“旅游消费行为”“旅游动机”“行为特征”“不文明行为”“旅游体验”“旅游目的地”“乡村旅游”“出境旅游”8类关键词的出现频次较高。对这些高频关键词进行深入分析,可以发现国内旅游者行为研究多从“市场供需”视角切入,集中关注了旅游者的动机、信息搜寻、体验、决策等心理及行为变化规律,以及旅游目的地的营销与管理、旅游产品设计、旅游产业发展等问题。

同时,旅游者行为研究对象多以旅游活动类型为划分依据,涵盖广泛,涉及乡村旅游者、生态旅游者、出境旅游者、养老旅游者、女性旅游者、高铁旅游者、黑色旅游者、民族旅游者、自驾车旅游者、体育旅游者、智慧旅游者等诸多大类,呈现聚焦式、微观化的研究特征。其中,对于乡村旅游者、生态旅游者、女性旅游者的研究关注度最为集中,对于出境旅游者、高铁旅游者的研究则具有浓郁的新时代中国发展特色。此外,随着中国老龄化时代、智慧旅游时代的到来,未来国内旅游者行为研究的案例对象选择会向养老旅游者、智慧旅游者等新型旅游者拓展,深化对独特旅游者个体的微观专题化研究。

图1 关键词共现网络Fig.1 Keywords co-occurrence network

二、成果总结

近年来,随着旅游学科的不断发展壮大,旅游相关研究也呈现出高质量、高水平的发展态势,取得了丰硕的科学研究成果,并解决了旅游发展过程中遇到的诸多实际问题。据此,本研究从视角选择、理论推进、方法使用和实践应用4个方面对旅游者行为研究进行总结概括。

1. 视角选择

随着国际旅游者行为研究的不断深入,国内相关研究的视角选择也更加开放化、多元化、国际化。学者们多从社会学、人类学、伦理学的学科大背景切入,从伦理道德、后现代、人地关系等微观视角出发,发现旅游现象背后隐藏的深层次内涵,不断拓展对旅游现象的多元化认识。

在现代化语境下,对于旅游体验、旅游者不文明行为、旅游流动性的解读更加多样化。在旅游体验的相关研究中,学者们多在现象学、社会学、人类学的视角下,分析旅游体验的内在逻辑,如谢彦君和谢中田(2006)从现象学出发,用旅游体验将生活世界和旅游世界进行区分;谢彦君和徐英(2016)基于旅游体验的情感能量,解释了旅游场中的互动仪式;吴俊和唐代剑(2018)则将具身理论引入到旅游体验的研究中,认为身体、感知以及情境与旅游者体验存在相互作用关系;赵红梅(2008)在人类学的视野下探索了旅游体验的意义。在不文明旅游行为的探讨中,相关研究多从人地关系、社会学、伦理学视角切入,解释旅游者不文明行为的内涵、产生原因等问题,如孙九霞(2014)从旅游伦理角度对旅游者不文明行为内涵进行了梳理;樊友猛和谢彦君(2016)则从具身需求的角度解释了人的身体失范行为产生的原因。在社会学、地理学、人类学、经济学的学科背景之下,旅游者个体的流动不仅仅是时空的流动,也是与之相关的各种文化、权利、经济资本的流动(Sheller & Urry,2004),旅游流动的综合性和系统性研究成为全新的研究方向(孙九霞、王学基、王心蕊,2018)。

此外,随着人本主义、后现代主义浪潮的兴起,学者开始从社会文化地理视角对旅游者的地方感(万基财、张捷、卢韶婧等,2014)、地方依恋(苏勤、钱树伟,2012)、地方认同等进行理论化探讨,初步厘清了旅游者与地方的深层次联系。通过不同研究视角的多方位解读,国内旅游者行为研究正在朝着科学化、多元化的方向迈进。

2. 理论推进

国内旅游者行为研究在借鉴心理学、行为学等学科成熟理论的基础上,初步对旅游者的心理及行为规律进行了理论化的解读。已有研究集中对旅游者出游前的旅游动机展开了深入探究,从需要层次理论(肖胜和,2010)、旅游驱动因子理论(张颖、马耀峰、李创新,2009)、普洛格旅游动机模型、甘恩旅游动机理论等出发,针对中国具体情境之下的旅游者心理及行为进行了有益的理论探索尝试。同时,在对旅游决策的研究中,主要关注了旅游者出游前的旅游决策过程(白凯、马耀峰、李天顺,2006;李莉、张捷,2013;秦俊丽、林岚,2014),而对于旅游过程中的具体行为决策研究较少。事实上,旅游决策不同于一般的消费者决策过程,不仅发生在旅游活动发生之前,而且贯穿旅游活动的始终,是一个动态的决策过程,未来应在理论解释的基础上深入开展动态化、持续性的实证研究,发现旅游决策过程的内生性演变规律。

但是,目前国内对于旅游者行为的理论研究与消费者行为理论研究、心理学理论研究的融合尚显浅薄,仅局限于借用成熟理论对旅游现象进行表面解释,缺乏学科对话与沟通,尚未建立旅游学科独有的本土化理论基础与架构,以致旅游者行为理论贡献的知识溢出有限。总之,国内旅游者行为研究尚未形成独立的理论化研究范式,碎片化、分散性的研究普遍存在,交互式、融合性的研究尚显欠缺,未来应进一步挖掘旅游者旅游活动的本底特征,回归旅游者行为研究的本源,剥离广泛的社会现象发现深层次的互动关系,进而寻找科学的解集,不断丰富并外延相关概念,拓宽旅游研究的视野,推动旅游学科建立并完善自身的基础理论体系。

3. 方法使用

社会科学研究通常被划分为描述性、解释性和探索性三大研究领域,不同的研究领域都有自身适用与匹配的研究方法。其中,质性研究方法与定量研究方法是社会科学研究方法中两大重要的体系(陈向明,2000)。但是,在旅游者行为的研究中,由于旅游现象的复杂性、综合性与交叉性,研究方法选择往往具有多样性与复合性的特征。

在对已有研究成果进行总结的基础上发现,对微观实例进行解释性、探索性分析的过程中,质性研究方法使用居多。多数学者通过深度访谈、实地观察、民族志、田野调查等方式收集数据,如吴寅姗、陈家熙和钱俊希(2017)以入藏火车为案例,采用深度访谈、参与式观察和文本分析3种方法,从新移动范式的角度研究了入藏游客的独特体验;徐文月和刘敏(2018)则通过自传式民族志研究方法,从微观层面对女性独游行为进行了深入剖析。同时,个案研究也是质性研究中的重要应用,能够实现研究者与被研究者的主体间性和视域融合,发现普遍性之外的特殊性,推动普遍性的深入推广。如黄清燕和白凯(2017)从典型网络游记中发现了旅游者自我概念的时空展演过程。量化研究方法在描述性研究中应用较为广泛,多数研究采用问卷调查、实验法、统计分析、构建模型等手段,寻找变量及变量间的关系,并对变量间的关系进行检验与验证(白凯、张娇、璩亚杰,2018;程鹏飞,2018)。

总之,国内现有的旅游者行为研究,能够初步实现定量与定性研究方法的规范化应用。未来应深入实地、持续性地开展历时性实证研究,既要进行思辨的反思,又要发展实证的态度,逐步实现定性与定量方法的结合与互补,运用多元化的研究方法,实现对现实问题的深度理论化剖析。

4. 实践应用

我国大众旅游时代的到来,催生了各种各样的新型旅游者,为学术研究提供了丰富的典型素材,实现了学术贡献的实用价值。在实用主义观念的影响下,应用性或实践性研究发展步伐加快,逐步占据了相对的主导地位。其中,对大数据的挖掘是旅游者行为应用性研究中的重要组成部分。

网络技术的普及、信息流动的加速,使得网络社交媒体成为当代人传播信息、表达情感、互动交流的全新平台,深刻地影响了人们的生活习惯,引发了社交方式的重大革新,“网络大数据”成为近5年来旅游者行为研究领域持续关注的热点话题。信息技术的创新为进行旅游者行为研究的数据获取提供了全新的渠道,促使旅游者行为从传统管中窥豹式的研究转变为基于信息技术的全景图式的研究,诸多学者聚焦网络社交媒体,如微信、微博、旅游网站、旅游APP等,挖掘“网络大数据”背后旅游者行为的具体表现特征,透视隐藏在大数据背后旅游者的心理及行为变化过程,实现对旅游者行为的真实描述、有效解释和合理预测,推动旅游者行为的实践拓展。网络游记、网络点评、微博互动等社交平台的文本数据成为研究旅游者的动机(周晓贞、杨红英、刘晓石,2014)、感知(侯志强、方旭红、朱翠兰,2013)、情感(李君轶、张妍妍,2017)等个体属性,探索微观个体的内在心理特质的重要渠道。

同时,网络社交媒体的全面普及,改变了旅游者的信息搜寻模式(胡兴报、苏勤、张影莎,2012),影响了旅游者的决策过程(王贵斌,2012),重新塑造了旅游者的行为选择。此外,网络媒体平台也是旅游目的地依据旅游者的感知、偏好、评价,作好目标市场定位、制定营销策略、树立网络口碑、提升旅游目的地形象的重要手段,是实现旅游目的地营销突破的新契机。总之,网络社交媒体的快速发展,不仅改变了旅游者的行为,也深刻影响了旅游目的地的营销宣传活动。

三、未来研究展望

30多年来国内关于旅游者行为的研究,已经取得了巨大的进展,但是尚未实现自身的突破式发展。为建立科学系统的研究范式和研究框架,未来应在以下三大方面展开深入探索。

1. 关注新的研究对象

旅游现象的复杂性与综合性,不可避免地要求学者关注多样化的研究对象。研究对象和调研样本的合理选择是保证研究结论科学性的重要支撑,也是增强研究创新性的重要环节(余凤龙、黄震方、侯兵,2017)。已有的旅游者行为研究样本群体中,存在着许多被忽略的重要研究对象,这一类群体的行为表现蕴含的知识内涵尚未得到有效挖掘。首先,旅游活动是一种互动行为,旅游者与旅游目的地利益相关者的互动是旅游研究中的重要组成部分。旅游者的到访是否会引致旅游地原住居民生活水平的提高(王汝辉、吴涛、樊巧,2014)、文化融合或冲突(屈册、张朝枝,2016)、公共空间的侵占(邵秀英、田彬,2010)等一系列后果,进而如何权衡旅游者与旅游目的地利益相关者的互动关系,政府、原住民、企业和社会组织等相关者在与旅游者的互动中各自应该发挥怎样的效用,是在中国特定文化情境下旅游者行为研究需要思考的重要议题。其次,在旅游过程中,亲近的旅游同伴抑或陌生的社会交往对象会和旅游者个体发生怎样的互动,是否会影响旅游者自身的旅游体验、旅游期望、满意度或是使旅游者产生后悔、抱怨等消极情绪?这些是在社会心理学层面关注旅游者的社会属性过程中需要进行讨论的话题。

同时,随着旅游消费的不断升级,个性化的旅游需求层出不穷。在旅游者行为研究中,要重点关注新型、独特的旅游者群体,如弱势群体(残疾人、儿童、老年人)、少数族裔等。作为客体的研究者,要深入旅游者主体生活的社会环境、理解其接受的文化熏陶,既要用旅游者主体自身的观点对其行为特征进行解释,又要用调查者客体的观点去论证,深入刻画旅游者在旅游活动中的心理与行为特征,实现研究话题和对象的与时俱进。

2. 尝试新的研究方法

随着信息技术革新步伐的不断加快,研究数据的获取更加便捷化、多元化。但是,在这一过程中,如何遴选数据,保证数据的时效性、真实性、科学性,成为研究者需要克服的重要问题。因此,在研究数据获取的过程中,需进一步借助智能化的数据收集平台,如OTA数据监测平台等,及时获取有效且科学的统计数据;采用全新的高科技仪器,如眼动仪、脑电波仪、皮肤电反应仪、仿真模拟设备等,实现对旅游者心理与行为的实时精密监控与动态预测。在数据的使用过程中,要尤其注意数据的有效处理和合理分析,及时分辨虚假数据,避免采用虚假数据和过度解读无效数据,实现研究结论的合理性与准确性,保证研究结论的科学价值。

在数据获取的基础上,要进一步确保研究方法的合理运用。研究方法的选择,是由研究问题的特殊性决定的,又呈现出有效性的导向(马波,2017)。在旅游者行为研究方法的运用上,以往大多采用单一的定性或定量研究方法,缺乏对研究内容的多方法或多次验证,以致其科学价值遭到怀疑。对此,未来需突破已有的研究习惯,针对特定的研究内容或研究对象,逐步开展历时性与共时性的交互式研究,研究人员需多次进入研究案例地进行实证对比调研,采用定量与定性的研究方法进行多次验证与检验,保证研究结论的科学性与严谨性,实现研究内容的连续性与可延展性。同时,继续加强学科间的互通学习,向成熟学科“取经问道”,完善旅游者行为的研究方法体系建设。如为了深入发现旅游者行为与心理在生物层面的具体表现,应逐步开展心理测试、心理实验等,尝试从基因(李承哲、李想、李玉顺等,2017)、神经变化等层面深入解释旅游者行为发生变化的原因。

3. 建构新的理论框架

理论基础是学科存在与发展的基石。旅游者行为基础理论的建立,必须要解决的首要问题就是认识旅游者行为的本质,发现旅游者行为与其他行为的不同之处,找到其独特性所在,进而把握旅游者行为的基本发展规律。同时,要对旅游者行为研究中使用的专业术语与概念进行统一界定与划分,避免对概念术语的混用、乱用和错用。从概念的夯实到方法的丰富再到研究范式的改进,是旅游者行为研究理论建构的重要发展路径。

现有的旅游者行为理论研究中,旅游伦理和旅游情境两大方向是亟待开发的研究领域。在对旅游伦理的理论探索中,中国古代伦理思想——儒、释、道的核心观点对于研究旅游者的伦理意识、伦理规范、伦理教育有重要的启迪作用,其和谐的人地观、整体的自然观、人性化的伦理观是旅游伦理本土化研究中重要的借鉴。同时,旅游利益相关者的道德和利益关系问题是旅游伦理学的基本问题(夏赞才,2003),只有分析把握旅游活动中的互动关系,才有可能构建切实有效的旅游伦理规范并引导各主体的行为,因而不能简单地套用伦理学视角来理解复杂的旅游活动,应对旅游活动内在规律进一步总结提出新的道德价值体系,形成新的旅游伦理理论框架。对旅游情境而言,不断变化的旅游情境会影响旅游者的情绪变化、行为倾向甚至体验质量,现有的研究大多将其视为一种研究视角,缺乏对其理论意义的探讨。具体而言,旅游情境的生成源于旅游主体与客体的互动,需要关注在不同旅游互动情境之下旅游者行为变化所蕴含的内涵。而在旅游体验情境中,旅游氛围的形成或是旅游者个体的心理变化都会产生异质的旅游体验,对此更要强调哲学的反思性与批判性,进而能够丰富与补充旅游体验的相关理论研究(屈册、马天,2015)。

同时,在中国传统文化规范的特定发展情境下,理论化建设要更体现本土化的发展导向。一直以来,由于国际旅游者行为研究理论发展较为成熟,国内现有的研究更多采取“拿来主义”,习惯于对西方成熟理论的简单依附性阐释,缺乏对中国传统文化深层次特性的挖掘。实际上,在国际化与本土化的互动关系中,本土化是多样化与全球化、历时性与共识性的统一,本土化的研究更有利于国际化的展现。特别是对于中国传统文化内涵的挖掘,最能体现本土化特色。行为人类学认为,文化与人类行为密切相关(Schusky & Culbert,1973)。旅游者位于旅游文化结构框架的中心位置,通过旅游者行为的定位跟踪能更好地分析旅游过程中的各种文化现象(肖洪根,1994)。文化是理解个体行为的重要基础(Norenzayan,Choi & Nisbett,2002),在中国文化情境下,旅游者行为研究应注重知识贡献的普适性,但更应注重结合中国自身的社会文化特质进行改良(白凯、周尚意、吕洋洋,2014),不能将旅游文化视为各种文化的杂糅,而要系统地对价值观、社会规范等进行叙述。在具体的研究过程中,应尽量避免行为变量的情境置换检验,注重心理和行为变化背后的文化情境影响、行为背后的意义所在,从群体的视角出发,关注“家”和“亲友”的影响(白凯、符国群,2011),建设具有中国本土化特色的学科知识体系,形成规范化的研究范式,从而推进旅游学科的知识贡献与溢出,构建具有中国本土特质的旅游者行为学理论框架。

作为综述类的研究,本文仅对国内旅游者行为研究的发展脉络及研究成果进行了述评,未来应对国内外旅游者行为研究的走向和侧重点进行对比分析,发现国内外旅游者行为研究的共性与个性,以探求旅游者行为研究的新动向与新领域。