如何呈现“赛博格”?现在就是未来

2018-12-18林紫鸣

林紫鸣

当下绝大部分人已经离不开手机、电脑等利一技产品,它们不知不觉侵占着我们的生活。在利一技产品紧贴肌肤的今日,外置的利一技产品终有一天会内置到我们的身体之中,那一天我们该如何适应?关于这一活题,国外早已有探讨。赛博格,便是关于机器与人,艺术与利一技在未来发展的畅想。

“赛博格”(Cyborg)一词在不断传播和译转中,逐渐被多数人熟知为“带有声光电”的装置。事实是,真正的赛博格所讨论的核心从来不在于它的视觉呈现,甚至可以说,“赛博格”的概念至今仍是没有办法完全“实体化”地呈现的。那么,真正的“赛博格”是什么?既然无法“实体化”地传播,它又是如何借助艺术的形式来诠释其内容的?本文以1968年策展人贾西亚赖克特(Jasia Reichardt)在伦敦当代艺术学院(ICA)策划的“遇见控制论”(CyberneticSerendipity)展览为起点,连接起在7月刚结束的巴黎大皇宫的“艺术家&机器人”(Artistes&Robots)大展和英国巴比肯中心的“进入未知:一场科幻之旅”(Intothe Unknown: A journey through Science Fiction)特展,來阐述如今关于赛博格的艺术想象,它们与半个世纪前并无二致,只是以更普遍的方式渗透至日常中。

什么是赛博格?

20世纪60年代,美国科学家曼弗雷德克林斯(Manfred Clynes)和内森·克兰(Nathan S.Kline)提出了“使用人工组件或技术的整合使生物具有恢复功能或增强能力”的概念试图增强宇航员在太空上的作业能力。为此,他们创造了一个新词:由“控制论”(Cybernetics)与“有机体”(organism)合成的“赛博格”(Cyborg)。赛博格泛指所有生物(包括人)和人造物结合而成的统一功能体,通俗地说,就是电子人、仿生人等延伸至一切由无机物和有机物组合而成的统一体都可以纳入到“赛博格”范畴。诚如哈拉维所说:“赛博格(cyborg)是控制论的有机体(cyberneticorganism),是机器与生物体的混合,既是虚构的生物也是社会现实的生物。”

关于赛博格的展览探讨

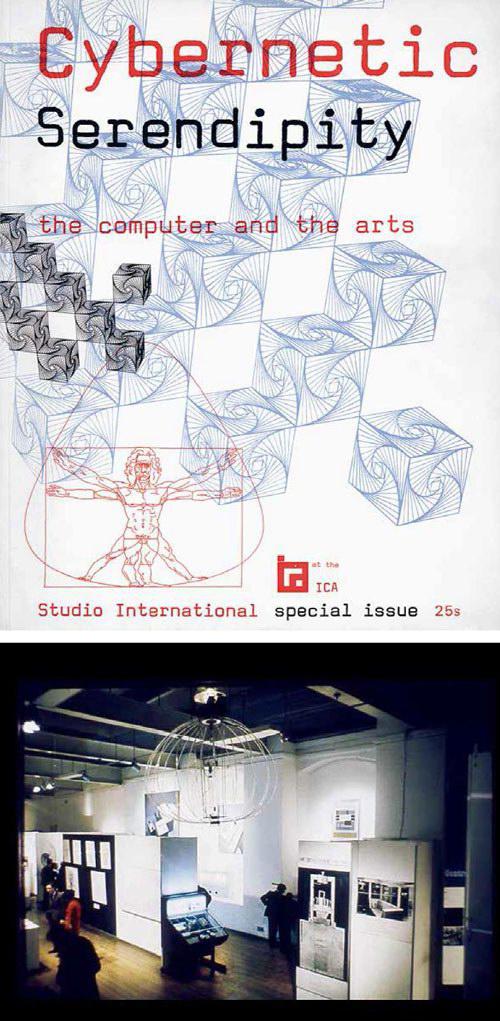

关于赛博格中“控制论”(Cybernetics)的展览议题,最早可以追溯到1968年策展人贾西亚赖克特(JariaReichardt)在伦敦当代艺术学院(ICA)策划的“遇见控制论”(Cybernetic Serendipity)展览。这是一次严谨和专业的展览,获得了其时的科技公司飞利浦、霍尼韦尔的支持,展览内容探讨了计算机在艺术中的作用,包括音乐、诗歌、戏剧、电影、舞蹈、机器人和环境,通过将计算机与创造性实践联系起来,弥合了艺术与科学技术的缝隙。同时,展览手册中也详细地梳理了1890-1968年来计算机技术发展的历史。

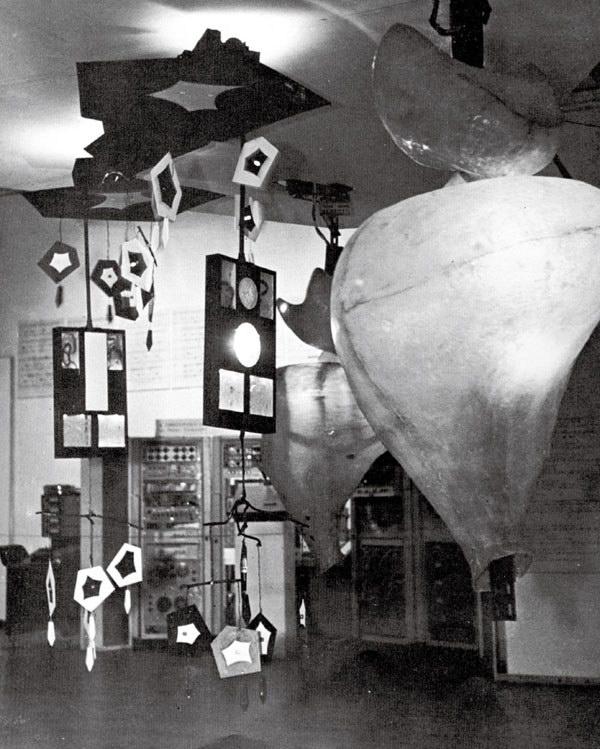

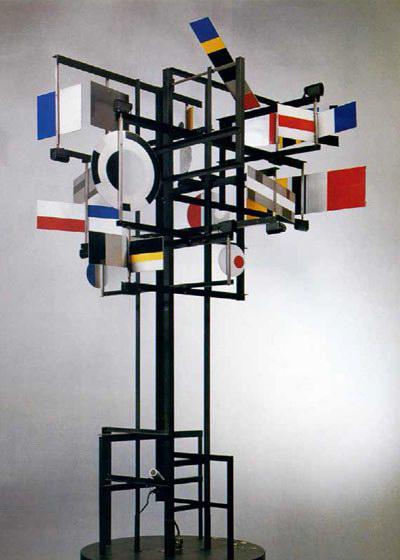

机器和装置是展览中非常引人注目的一部分。Gordon Pask制作了一系列具有互动部分的大型手机,让观众加入对话。许多机器形成动力学环境或显示运动图像。还展示了计算机图形,包括在阴极射线示波器和数字绘图仪上生成的图像。各种各样的海报和图形展示了计算机执行复杂(显然是随机)计算的能力。

该展展现的是艺术是如何延伸了科学技术的创造力,艺术家们用现在手段来展示对未来的想象,直面新技术的挑战。

今年7月,巴黎大皇宫的“艺术家&机器人”(Artistes& Robots)展览又向公众抛出了一些貌似新鲜的议题:仿生结构、人工智能、机器人自生等,科学和艺术仍然是对紧密联系的双生子。

展览珑敦艺术家Pahdc Tresset的机器人使用计算机视觉来识别他们的主题:它们可以识别面部。摄像头在观察后对准纸面,用机械手臂进行描绘,整个绘制肖像的过程需要花费大约80分钟。他的早期机器人之一Pete实际上会在看不到任何面孔时进行涂鸦。早期的版本很粗糙,并没有真正地涉及观众,而是使用计算机辅助绘图程序创建的模拟绘图。但在过去10年左右的时间里,Tresset和伦敦金匠学院Aikon项目的联合主任Frederic Fol Leymarie取得了巨大的进步。

艺术家Arcangelo Sassolino所展示的机械装置是一个由四个机械挖掘机零件组装而成的雕塑,并由一台随机发电机进行液压,这个挖掘机形态的挖臂会不断震动,最终像一只大动物慢慢死去。

与1968年的“遇见控制论”展览相比,巴黎大皇宫的“艺术家&机器人”(Artistes & Robots)展览随着越来越强大的软件的使用,艺术家获得了更大的自主权和无限的能力来处理形状和交互性。尽管两个展览在对赛博格的想象并无实质上的不同(都控制达到一切),只是随着时间增长,所采用的软件程序不断智能化,而且还生成新的形状和图形。甚至,在模拟之下,他们所创作的艺术装置就像有生命一样,能够思考和互动。艺术家所做的不是把真正的赛博格买体化,把最终的赛博格形态固定下来,而是以当下的技术来细化赛博格的内涵和核心。正如艺术展览无法把观众变成“电子人”,但是这些艺术作品可以给予观众直观感受,在边缘处对赛博格的问题进行细化。这些问题不仅围绕着艺术家和机器人,也反映了“人”自身的问题:什么是艺术家?什么是艺术品?如果机器人具有人工智能,机器人是否就有想象力?这些问题的答案都不一定是乐观的。

赛博格无处不在

赛博格的概念同样也以日常的形式输出到生活之中。2017年的伦敦巴比肯中举办了一场名为“进入未知:一场科幻之旅”(Into the Unknown:A Journeythrough Science Rction)的特展给了我们很好的启示。这场展览汇聚了800多件以科幻为主题的展品,包括手稿、道具、装置和海报等。这场展览展现了一个光怪陆离的科幻世界,一方面反映了人类对技术革新源源不断的热情,另一方面也对技术快速发展感到不安和未知的恐惧。

一切所有关于赛博格的文学、电影、海报或是手办都能成为赛博格在不同阶段的“买证”,如果说艺术装置只是在展览中出现,那么这些耳熟能详的文学、杂志、漫画和电影等都是充满着赛博格隐喻的预言。在文学上,赛博格的概念通常与科幻小说有关,如威廉吉布森(William Cibson)的《神经漫游者》、尼尔斯蒂芬森(Neal Stephenson)的《雪崩》(Snow Crosh)、菲利普K迪克(Philip K.Dick)的《仿生人会梦见电子羊吗?》等。在此脉络之下,诞生了非常多优秀的讨论赛博格的影视作品,其中最为经典的是《银翼杀手》(1982)、《攻壳机动队》(1989)和《黑客帝国》(1999)。

展览中令人注目的展品除了小说原本、电影海报和剧照以外,还有视觉特效公司“双重否定”(DoubleNegotive)制作的装置展品和各种珍藏版科幻杂志、超级英雄漫画选刊等展品。就如帕特里克吉格(PatrickJ.Cyger)所认为的,科幻文化流派的发展演变深受当时社会生产背景及大众市场的影响,因此也常以消遣杂志、游戏卡、平装漫画等价格低廉的形式呈现。然而,在科幻娱乐如此流行的现在,即便许多科幻作品都就人类现买展开了自己的探讨,人们依旧倾向于忽视“科幻文化”成为“正统文化”的潜力。而“进入未知”展览,则有意地将日常能见的杂志、电影和漫画的地位提高—它们也有不亚于艺术装置的内容体验和展示效果。如果能让观众提起对这些周遭的杂志、电影、漫画主题的关注,这是非常充满前瞻性的行为。

总的来说,赛博格所关心的是有限的界限和有效的融合,它指代的既是虚构(未来)的事物,也是活生生的经验(现在)。它以现在勾画未来,不限以任何艺术形式来弥补技术和未来的想象之间的断合。既是动物也是机器的生物之买体的赛博格作为一种我们将来社会和身体现买的虚构,借助艺术形式来呈现构成未来之可能的预测。