基于化学学科核心素养中“证据推理”素养的培养

2018-12-17赵鑫谢天华

赵鑫 谢天华

摘要:证据推理是化学学科核心素养的重要组成部分,化学学科核心素养证据推理素养的培养已成为化学教师课堂教学任务之一。以创设情境提出问题和假设、实验结果是“证据推理”的保证、质疑是培养“证据推理”素养的必要环节、创新实验提高“证据推理”素养的培养等环节开展教学,对化学学科核心素养“证据推理”素养的培养进行了有效的探索。

关键词:高中化学;化学学科核心素养;科学探究;证据推理;素养培养

文章编号: 1008-0546(2018)10-0012-04 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

化学学科的核心素养为“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知川科学探究与创新意识”“科学精神与社会责任”五项内容,它是学生发展核心素养的重要组成部分。其中“证据推理”素养是学生在高中化学课程学习过程中逐渐发展起来的,是在解决实际问题所表现出来的必备品格和关键能力。本文以“研究氯气性质”系列实验教学为载体,通过创设真实的问题情境,引导学生开展以化学实验为主的科学探究活动,旨在落实学生化学学科核心素养“证据推理”素养的培养。

一、创设情境,提出问题和假设

学生只有在一定的背景和情境中才能提出一系列逻辑胜强的问题和假设,这是构成证据推理的第一环节。

教学片断1:氯气在水里是简单的溶解还是反应?

[教师]演示实验1:用向上排空气法收集满一瓶氯气,观察氯气的颜色。

[教师]取一只盛满氯气的试管,将其倒扣在水槽中,静置一段时间后,观察现象。

[学生]观察演示实验1收集氯气呈黄绿色;观察演示实验2试管内水上升了2/3,水溶液颜色变为浅黄绿色。

[教师]问:氯气在水中是简单的溶解还是反应?

[学生讨论]猜想提出三种假设。

该教学环节其目的是通过学生已有知识,依据观察到的现象和科学方法对未知的氯水溶液的成分作有规律的推测,为后续实验等有力证据的开展和求证过程做好了铺垫。

二、实验结果是“证据推理”的保证

实验即事实,化学课堂离不开实验证据,推理离不开证据,推理就是解释证据与结论之间的关系,确定科學结论所需要的证据和寻找证据的途径。证据即事实,事实即实验结果。如学生通过观察演示实验2试管内新制取的氯水呈浅黄绿色的实验结果这一证据,就可推出氯气在水中不是全部反应的,从而否定了学生的第三种假设。科学探究教学中的证据意识是指学生在科学探究过程中有目的地关注证据的探查活动和体验行为,活动的载体是教师设计的一系列可观察、可测量、可评价的科学探究实验,使学生达成证据支持主张的心理认同。探究就是一个“大胆假设,小心求证”的过程,学生在这一过程中一定会经历“发现问题一提出假设一制定计划一进行实验一观察现象一收集证据一处理信息一解释与结论”等过程,其中“收集证据、处理信息”即收集证据用来支持自己的假设,就是将得到的各种证据进行甄别,用来论证假设正确与否的过程。是在做好“证据支持假设”的同时,也学会了证据支持假设的科学方法,从而形成尊重事实、善于质疑的科学态度。可见,在化学课堂上落实好证据与假设的关联,不但是提升学生科学探究能力的有效方式,也进一步体现了实验结果是“证据推理”的保证。

实验探究:

所需仪器:试管、胶头滴管、砂纸。

所需试剂:氯水、镁条、石蕊试液、硝酸银溶液、红纸条。

提出问题:氯气能与水反应吗?

预测与假设:氯气能与水发生反应。

设计实验方案(经老师认可后实施)。

当然在实验证据收集设计过程中一定伴随着逻辑性问题的设计,通过问题推理和分析把实验的现象和结论进行串联,通过具有逻辑性的问题链形成可推敲的证据链。

教学片断2:实验证据收集设计过程中的问题设计

[教师追问1]若反应,产物中可能有什么?

[学生]有盐酸生成。

[教师追问2]如何证明产物中有盐酸?

[学生]通过实验1操作,观察到有白色沉淀生成,则证明原溶液有Cl-存在;通过实验3操作,观察到溶液由无色变红色,则证明原溶液有H+存在。从而证明产物中有盐酸。

[教师追问3]在观察溶液由无色变红色的过程中还有什么意外发现?

[学生]意外发现:紫色石蕊溶液先变红后褪色。

[教师追问4]这个意外现象的发现说明什么?

[学生]说明产物中有漂白性物质生成。

[教师演示实验4]将干燥的氯气依次通过盛有干燥的红纸条的集气瓶和盛有湿润的红纸条的集气瓶。

[学生]观看演示实验4(图1)。

[教师追问5]通过实验4:干燥的有色布条不褪色,说明什么?湿润有色布条褪色又说明什么?

[学生](1)C12本身无漂白性;(2) Cl2与水反应;(3)生成的产物具有漂白性。

[学生质疑]氯水中的某种成分可能具有漂白性?该成分是什么?

[学生猜想]可能是氯气与水反应生成了具有漂白性的新物质?

[教师追问6]同学们再观察另一瓶光照后氯水,你发现什么问题吗?

[学生]氯水中浅黄绿色没有了。

[教师演示实验5]用胶头滴管取光照后氯水滴在有色布条上。

[学生]观看演示实验5:有色布条不褪色。

[教师追问7]通过实验5:有色布条不褪色,说明什么?

[学生]说明光照后氯水中已经没有漂白性的新物质。

[教师讲解]下面用数字传感器解决漂白性的新物质发生了什么变化?

[教师演示实验6](1)把装满新制取的饱和氯水的三颈瓶,倒掉大约一半氯水(瓶内空间用来测试氧气的浓度);(2)用pH传感器测试新制氯水的pH值并记录下来,用氧气传感器测试三颈瓶里上方的氧气的浓度;(3)用矿灯灯光照射橡皮塞塞紧的三颈瓶大约30分钟后,观测氧气传感器和pH传感器测试见光后电脑中曲线显示的氧气的浓度和氯水的pH值,记录最大数值,测试数据如表3:

[学生]观看演示实验6现象:经光照以后,氯水颜色变浅直至变为无色,氯水的pH值降低,酸性增强;氯水瓶中上方氧气的浓度明显增大。

[学生]总结:溶液的pH值变小表明氯水中生成的具有漂白性的新物质次氯酸分解生成盐酸,氧气的浓度增大,进一步说明次氯酸在光照下分解生成氧气。从而证明了次氯酸的不稳定性。

该片断从“产物可能有什么物质生成的”问题出发,引导学生从元素守恒的角度分析产物中可能有盐酸生成,并通过实验1检验溶液中有Cl-在,通过实验3检验出有H+,从而推导出有盐酸生成,同时在收集证据检验H+过程中意外发现新的证据:紫色石蕊溶液先变红后褪色,说明氯水中有漂白性物质生成。学生在分析氯水成分时,首先排除水和盐酸具有漂白性的可能,又通过实验4的探究,观察到干燥的红纸条不褪色,而湿润的红纸条褪色,说明干燥的氯气没有漂白性,预测具有漂白性的物质应该是水和氯气反应生成的新物质,同时又根据氧化还原反应化合价有降必有升的特点进一步猜想可能新生成物具有漂白性。通过教师数字化实验,光照后氯水的pH值降低,酸性增强;氯水瓶中上方氧气的浓度明显增大,定性证明了次氯酸的不稳定性。数字化实验为课堂教学证据推理提高可信度,让原本在常规实验中看不到的现象得以更清晰地展示在我们面前,提供更加科学严谨的证据。这样的严密的问题分析推理过程不仅证明了前面的假设,而且发现了新的线索和证据。这样的教学过程有利于培养学生敢于提出问题、大胆猜想的思维品质,促进学生养成勇于探索真理、创新的科学素养。

三、质疑是培养“证据推理”能力的必要环节

科学研究需要实事求是的科学态度、敢于质疑的实证精神。在科学探究过程中发现特殊现象并提出质疑,不但要对质疑重新做出预测与假设,更要用系统的科学实验来验证,经过对实验现象分析、综合、推论、概括出结论来验证你的预测与假设是否科学。

教学片断3:用新制取氯水逐滴滴人到含酚酞的NaOH稀溶液后褪色原因是什么?

[教师演示实验]向洁净的试管中滴加5mLNaOH稀溶液,然后向试管中滴加2滴无色酚酞溶液,振荡,观察现象;再向试管中逐滴滴加新制的饱和氯水,振荡,观察现象。

[学生质疑]新制的饱和氯水逐滴滴人到含酚酞的NaOH稀溶液中褪色的原因不一定是酸性,可能是新制氯水具有漂白性?

[学生]设计对照实验,对照组(1份加水,1份加NaOH溶液)。

[学生]假设滴加NaOH溶液恢复红色,则是因为氯水的酸性造成的;反之则是氯水具有漂白性。

[结论]滴加NaOH溶液并未恢复红色,从而说明酚酞已被新制氯水氧化,证明了褪色主要是氯水的漂白性引起的。从而回应了质疑。

由思辨性的質疑做出的假设并不一定都是科学的,质疑需要实验证据来佐证。实验的功能不只是操作方案、验证结果,更要注重在实验中通过观察现象收集证据、提出假设并作出理性分析推理,通过质疑来再认识再分析进而建立模型认知,形成预测或解释化学现象,从而解决了化学核心素养的“证据推理”素养和创新能力的培养。

四、创新实验提高.‘证据推理”素养的培养

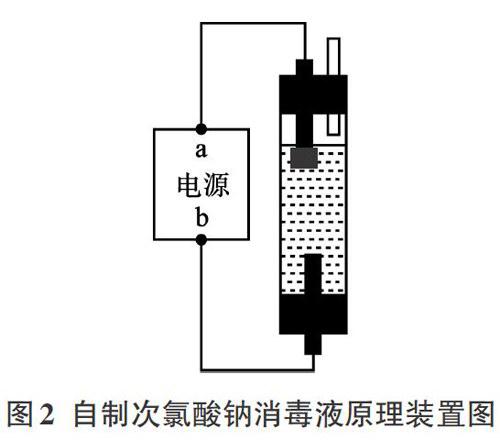

通过本节课的教学,学生不仅学习了氯水的成分和性质,还了解了次氯酸钠消毒液的作用原理。课下有学生提出想自制家用的次氯酸钠消毒液,并围绕“如何做到电解中不让Cl逸出来?”对电解饱和食盐水装置进行创造性的改进并设计了装置图(如图2所示),两位学生还在课外做了研究性实验。学生经历了理清实验原理→设计装置草图→组装实验装置→不断改进实验→制取消毒液→使用消毒液→录制实验视频→添加解说词等后续视频制作这样一系列的课外实验及录像过程。在这一过程,学生至少不断地修正和改进了十遍,不仅强化了知识、提高了实验能力,而且学以致用——把所学迁移到生活中来。在这一过程中不仅通过观察、分析、比较、分类、归纳、概括和推理、猜想、假设、验证等能力形成了化学逻辑思维素养和“证据推理”素养,而且提高了动手、合作互助、自主学习探究、竞争和创新等化学能力素养和与人沟通等化学语言素养的培养。

五、教学设计思路

本节课以鲁科版《化学必修1》模块“研究氯气的性质”[实验2]“氯气能与水反应吗”的内容为载体,紧紧围绕“一个核心;两大部分;三组实验;四条线索”,优化了教学设计,落实了对学生进行化学学科核心素养“证据推理”素养的培养。

一个核心:即围绕“研究氯气性质”开展科学探究活动,使学生化学学科核心素养中“证据推理”素养得到培养。

两大部分:第一部分通过“氯气在水里是简单的溶解还是发生了反应?反应生成什么?什么物质具有漂白性?”等三个问题解决了“氯气能与水反应”的问题。同时发现光照下久置氯水没有黄绿色,并通过数字化实验定性证明了次氯酸的不稳定性,从而进一步提出第四个问题“如何提高消毒剂稳定性”并过渡到了氯气与碱的反应。第二部分教师联系生产生活介绍了漂白粉和84消毒液的制备原理和使用方法,学生讨论了次氯酸钠作为消毒剂的优点,从而解决“为何改用次氯酸钠消毒”的问题。

三组实验:通过绿色简单的氯水系列实验、直观的数字化实验、学生创新课外实验,不仅体会知识的来龙去脉,还培养了学生的问题意识、合作意识、环保意识、创新意识和动手能力,还了解了实验设计的基本步骤和实验探究的基本方法。通过实验现象的再分析再探究,培养求真务实、敢于质疑的科学精神。通过问题情境和实验探究,激发了学习兴趣,形成学以致用、理论联系实际的思想。

四条线索:通过系列问题和实验解决了本课的知识重点,更重要的是让学生充分体验了“发现问题推测验证》再发现问题再推测验证”的探索乐趣,增强了证据推理分析的意识,提升化学核心素养。具体如图3所示。

六、教学反思

“研究氯气性质”是在化学学科核心知识、学科能力理论框架下进行设计的,其目的是提升高中学生化学学科核心素养,让学生实验探究和证据推理能力得到有效发展。基于这样的考虑,将学生学习认识物质及其变化作为教学的出发点,以科学探究实验结果为支撑,将教材中经典实验、学生创新实验和数字化实验相融合,让科学探究更高效。通过pH传感器和氧气传感器检测反应前后物理量的变化,使计算机显示数据成为证据推理的证据,不仅提升证据信度,同时还能获得原本实验中转瞬即逝或变化细微等难以获取的实验数据,能让学生从不同角度的数据源中提取证据,通过证据的积累缩小集合,从而获得问题的解。通过“一个核心;两大部分;三组实验;四条线索”模式教学既有利于培养学生的知识迁移能力和实验探究能力,又有利于“证据推理”等化学核心素养的培养,还有利于提高他们的科学探究与创新意识,并最终形成团结互助的合作精神和实事求是的科学态度。

总之,培养学生的化学核心素养是社会发展的需要,化学课堂是培养核心素养的主阵地。我们在开展教学实施时应紧紧围绕化学核心素养这一主旨,有目的、有计划地进行指向核心素养发展的教学设计,转变教学方式,引导学生学习方式的转变,不断促进具有化学特质的核心素养的发展,培育新时代具有“全面发展的人”。

参考文献

[1]中华人共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018

[2]朱鹏飞,徐惠.核心素养的研究进展及对化学核心素养构建的启示[J].化学教学,2016(7):3-7

[3]房宏.中学化学核心素养的构成体系与培养策略[J].中小学教师培训,2016(6)

[4]王陈颖.基于高中生核心素养培养的元素化合物知识教学研究[D].杭州:杭州师范大学,2016(3)