中国小肠镜临床应用指南

2018-12-17中华医学会消化内镜学分会小肠镜和胶囊内镜学组

中华医学会消化内镜学分会小肠镜和胶囊内镜学组

中华医学会消化内镜学分会第五届委员会小肠镜和胶囊内镜学组于2008 年制订了《双气囊内镜临床应用规范草案》[1],对我国规范小肠镜的临床应用起到了重要作用。近10年来,小肠镜设备及诊治技术有了长足的进步和发展,有必要对原草案进行补充更新。此次由中华医学会消化内镜学分会第七届委员会小肠镜和胶囊内镜学组撰写初稿并反复讨论修改,于2018年8月24日在南京经专家现场讨论定稿。

一、小肠镜发展史

传统的推进式小肠镜进入小肠肠管时,往往只是将屈曲的肠管拉长,而内镜并不能进入小肠的深部,因此观察范围十分有限。双气囊小肠镜(double-balloon enteroscope, DBE)于2001年在日本问世,2003年进入中国临床,它主要由主机、带气囊的内镜和外套管、气泵3部分组成,通过对两个气囊的注气和放气等方法,将内镜送达小肠深部,从而实现对小肠疾病的诊治[2]。2007年,单气囊小肠镜(single-balloon enteroscope, SBE)在日本问世,SBE是在原推进式小肠镜的基础上,加装了带气囊的外套管和气泵,也使得内镜能被送达小肠深部[3]。2008年,美国又推出了螺旋式小肠镜(spiral enteroscope, SPE),其由内镜和带螺纹的外套管组成,通过旋转外套管将小肠肠管套叠并固定于外套管上,使得内镜逐渐到达小肠深部[4]。目前,我国临床应用最广泛的小肠镜是DBE和SBE,因两者均有气囊辅助,故又统称为气囊辅助小肠镜(balloon-assisted enteroscope, BAE)。

二、小肠镜设备

根据患者的不同情况选择合适的小肠镜有利于操作的顺利进行。目前在临床上常规使用的DBE分为诊断镜和治疗镜两种,直径为7.5 ~ 9.4 mm,镜身长度为152 ~ 200 cm,操作孔径为2.2 ~ 3.2 mm[5-6]。其中,细镜身DBE主要用于儿童患者,短镜身DBE主要用于困难结肠镜无法完成的全结肠检查和常规十二脂肠镜无法完成的ERCP,而长镜身DBE则主要用于深部小肠检查。SBE的直径为9.4 mm,镜身长度为200 cm,操作孔径为2.8 mm,亦可完成对多种小肠疾病的诊治[5-6]。

三、适应证与禁忌证

1. 适应证

(1)潜在小肠出血(及不明原因缺铁性贫血)[7-11]

(2)疑似克罗恩病[12-14]

(3)不明原因腹泻或蛋白丢失[15]

(4)疑似吸收不良综合征(如乳糜泻等)[16-17]

(5)疑似小肠肿瘤或增殖性病变[18-20]

(6)不明原因小肠梗阻[21- 22]

(7)外科肠道手术后异常情况(如出血、梗阻等)[23]

(8)临床相关检查提示小肠存在器质性病变可能[1]

(9)已确诊的小肠病变(如克罗恩病[24]、息肉[25]、血管畸形[26]等)治疗后复查

(10)小肠疾病的治疗:如小肠息肉切除术[27-28]、小肠异物(如胶囊内镜等)取出术[29-32]、小肠血管病变治疗术[11]、小肠狭窄扩张术[33]等

(11)困难结肠镜无法完成的全结肠检查[34-35]

(12)手术后消化道解剖结构改变常导致规十二脂肠镜无法完成的ERCP[36-39]

2. 禁忌证[1]

(1) 绝对禁忌证:①严重心肺等器官功能障碍者;②无法耐受或配合内镜检查者。

(2) 相对禁忌证:①小肠梗阻无法完成肠道准备者;②有多次腹部手术史者;③孕妇;④其他高风险状态或病变者(如中度以上食管-胃静脉曲张者、大量腹水等);⑤低龄儿童(< 12岁)

四、操作前准备

1. 确定进镜途径

一般来说,对于怀疑空肠病变者(以黑便为主要表现,或胶囊内镜提示时间指数≤0.6、小肠三维CT/MRI提示病变位于空肠),建议首次小肠镜检查选择经口进镜途径;对于怀疑回肠病变者(以便血为主要表现,或胶囊内镜提示时间指数 > 0.6、小肠三维CT/MRI提示病变位于回肠),建议首次小肠镜检查选择经肛进镜途径[40]。同时可根据疾病的好发部位来选择,例如怀疑克罗恩病(好发于回肠)时,首选经肛进镜,而P-J综合征(息肉好发于空肠)检查时可选择经口进镜。

2. 麻醉或镇静

小肠镜检查建议在麻醉或镇静状态下进行。通常采用静脉麻醉方式,予以静脉缓慢推注/泵入异丙酚等药物,镇静可采用咪达唑仑等药物,但均需心电及血氧监护。经口途径检查时,建议气管插管麻醉以避免误吸,减少检查后吸入性肺炎并发症发生率。经肛途径检查时,通常只需静脉麻醉即可,但当患者存在胃潴留或肠梗阻时,也需气管插管。因此,在小肠镜检查前,需由麻醉医师做好相关的评估工作,当患者情况符合麻醉要求时方可实施麻醉[41]。当患者存在麻醉禁忌,在特殊情况下,如患者有强烈小肠镜检查指征(持续消化道出血、胶囊内镜或常规影像学检查明确提示小肠病变等),且预估检查时间较短就可能发现病变,在与患者及家属充分沟通的前提下,可以采用镇静方式(哌替啶、地西泮)实施小肠镜检查。

3. 肠道准备

检查前1 d开始低纤维饮食,并于晚餐后禁食。经口检查者禁食8 ~ 12 h,同时禁水4 ~ 6 h即可[42];经肛检查者肠道准备方案同全结肠镜检查[见2013年《中国消化内镜诊疗相关肠道准备指南(草案)》[43]],即在检查前4 ~ 6 h开始服用肠道清洁剂,2 h内服用完毕。对于无法耐受一次性大剂量清洁剂的患者,可考虑分次服用法,即一半剂量在检查前1 d晚上服用,另一半剂量在检查当天提前4 ~ 6 h服用[43]。肠道清洁剂可选用复方聚乙二醇等。对于不完全性肠梗阻者,应尽可能在肠道梗阻解除并完成相应肠道准备后行小肠镜检查。

4. X线设备

X线对小肠镜检查不是必需的,但对提高进镜效率和深度却有帮助。对于初次开展小肠镜检查的单位,操作应尽可能安排在有X线设备的操作室进行,这有利于在透视下观察内镜的进镜深度和部位、辅助解袢[44]。对于怀疑小肠局部有瘘管或梗阻的病例,还可进行术中造影(术前造影剂过敏试验阴性)。

5. CO2气泵

目前有充分证据表明,在小肠镜检查过程中,采用CO2注气代替空气,有利于减少操作过程中的小肠气体滞留,从而使更多长度的小肠套叠于外套管上,提高全小肠检查成功率,并减轻患者术后腹痛、腹胀[45],因此建议在有条件的单位尽可能开展。

6. 检查设备完好性

操作者术前必须仔细检查机器设备、外套管、气囊、气泵等器材设备完好性。尤其需要注意外套管或内镜前端的气囊是否有漏气或无法完成注气/放气的现象。气囊工作状态的异常通常源于内镜或外套管的注气管道堵塞或安装方法不当,需要重新检查更换。

7. 知情同意

术前谈话并签署知情同意书,充分告知患者小肠镜检查的益处和风险,可能存在不能发现病灶的情况及后续处理措施等。

五、小肠镜操作

1. DBE操作

(1)经口进镜:患者取左侧卧位,操作者左手持镜,右手进镜。当内镜进入十二指肠水平段后,先将内镜前端的气囊充气,使内镜不易滑动,然后将外套管沿镜身滑至十二指肠水平段,接着将外套管前端的气囊充气。此时,两个气囊均处于充气状态,内镜、外套管与肠壁已相对固定,同时拉直内镜和外套管,使其在胃内处于伸直状态。然后将内镜前端的气囊放气,镜身缓慢向前插入,最大程度进镜后,再次将内镜前端的气囊充气,使内镜不易滑动,然后将外套管气囊放气并沿镜身继续向前滑动。重复上述充气、放气和“推-拉”动作,使小肠镜尽量插入深部小肠。

(2)经肛进镜:患者取左侧卧位,操作者左手持镜,右手进镜。当内镜进入降乙结肠交界处时,先将内镜前端的气囊充气,使内镜不易滑动,然后将外套管沿镜身滑入肠道,接着将外套管前端的气囊充气。此时,两个气囊均处于充气状态,内镜、外套管与肠壁已相对固定,同时拉直内镜和外套管,使乙状结肠处于伸直状态。然后将内镜前端的气囊放气并进镜至结肠脾曲,重复上述过程;到达横结肠肝曲处固定肠管,将横结肠拉直;抵达回盲瓣处,先将内镜前端送入回肠末端,然后将内镜前端的气囊充气、固定,再将外套管前进后充气回拉。重复上述充气、放气和“推-拉”动作,使小肠镜尽量插入深部小肠。

2. SBE操作

SBE的进镜途径和方法与DBE大致相同。当SBE进镜至肠道时,调节内镜角度钮至前端最大弯曲,保持内镜下视野固定,用内镜前端钩住小肠;沿镜身滑入外套管至内镜前端(外套管近端应处于镜身标志线155 cm处,此时外套管前端与内镜前端保持5 cm距离,注意不能将外套管置入过深,否则会影响内镜前端的固定作用),将外套管气囊注气固定肠管;放松内镜角度钮使内镜前端回复正常状态,回拉内镜及外套管,使肠管套在外套管上;继续进镜至最大深度后,调节内镜角度钮使内镜前端钩住小肠,将外套管气囊放气并滑行至内镜前端,再次向外套管气囊内注气;放松内镜角度钮使内镜前端变直,回拉内镜及外套管,继续进镜。重复上述过程,将肠管不断套在外套管上,将内镜插入小肠深处。

SBE与DBE操作的关键区别在于,当外套管气囊放气后准备滑送外套管时,必须调节内镜角度钮至前端弯曲最大,保持内镜下视野固定,用内镜前端钩住小肠,以此代替DBE内镜前端气囊的作用,固定小肠不致滑脱。

小肠镜操作的主要技巧包括循腔进镜、多吸气少注气、正确判断肠腔走向、滑镜、有效钩拉、转动式推进内镜、避免内镜结圈成袢、尽量使内镜走形成同心圆状、正确退镜,如果遇到进镜困难时,X线引导对解袢、顺利进镜很有帮助。

当一侧进镜没有发现阳性病变或发现的病变不能解释临床状况时,可在进镜的最深处进行标记,然后择期进行对侧进镜的小肠镜检查。有研究指出,相对于当日立即进行对侧进镜小肠镜检查,择期检查的插入深度更深[46],这提示择期对接检查比当日立即进行对接检查更容易实现对接。因此,小肠镜对接检查没有必要在同一天内完成[42]。如果要在同一次麻醉下完成两侧进镜检查,建议先经肛进镜检查,这会避免先经口进镜时注入的气体和水蠕动至回肠而影响操作。

经口DBE的插入深度为220 ~ 360 cm,经肛DBE的插入深度为120 ~ 180 cm,双侧对接成功率为60% ~ 86%;经口SBE的插入深度为130 ~ 270 cm,经肛SBE的插入深度为70 ~ 200 cm,双侧对接成功率较DBE低0% ~ 24%[47]。

六、操作中注意事项

1. 进镜深度及病变部位的判断

在空肠上段和回肠末段进镜深度及病变部位可以相对准确地判断,但是当内镜进入小肠较深部位以后,判断进镜深度及病变部位就不准确了,只能做到大概的判断,判断方法大致如下。

(1)粗略判断法

1)小肠黏膜形态:一般空肠肠腔大、黏膜皱襞高、皱襞间距短,而回肠肠腔小、黏膜皱襞平坦、皱襞间距长、可见树枝状血管。

2)距天然标志部位的距离:可根据内镜与明确的解剖部位如屈氏韧带、回盲瓣、手术吻合口等的距离进行判断,但仅限于距离上述部位50 cm以内,超出范围不易判断。也可在病灶处注入造影剂,观察造影剂的流向及抵达标志性区域的距离等。

(2)精确判断法

1)距离累加法[48]:可根据每次小肠镜的有效进镜距离(插入深度)进行累加,通过每个回合记录内镜镜身前进的距离(A),减去脱落或无效进镜的距离(B)。缺点是增加工作量和时间,并且当后期无效进镜增多时误差较大。

进镜深度(cm)=(A1 - B1)+ (A2 - B2) + … +(An - Bn)

2)外套管深度估算法[49]:依据检查结束时套叠在外套管上的小肠长度,按照一定的拉伸系数计算进镜深度,优点是简便易行,不需频繁记录,仅记录外套管的起始和结束两个刻度,缺点是拉伸系数易受肠系膜脂肪厚度、肠壁厚薄、肠腔残留气体的影响,存在个体差异。

进镜深度(cm)=(末次回拉 - 首次回拉时外套管在门齿或肛缘刻度)× (5 ~ 8)

2. 检查中发现阳性病变的处理

(1)黏膜病变(如溃疡或隆起性病变),不论弥漫或局限,均应活检2 ~ 4块或以上。

(2)血管性病变、黏膜下病变(如间质瘤)不建议活检,条件允许者可行内镜下超声检查。

(4)对发现的病变进行分析,以明确是否为真正病因。如所发现病灶不能解释患者临床表现时(如严重消化道出血时发现的不典型、非活动性血管畸形),建议继续进镜直至无法插镜或发现明显病灶。

3. 内镜下标记

小肠镜标记的方法包括黏膜标记和黏膜下注射标记等。

(1)黏膜标记。①表面喷洒染料:在小肠镜直视下,经操作孔道直接向小肠黏膜表面喷洒亚甲蓝结晶紫染色液即可实现标记。该方法的染色效果约可持续1 d,仅适用于同日对接检查者。②黏膜留置金属夹:将携带金属夹的推送器经内镜操作孔道插入,在需标记的部位夹闭并释放金属夹,之后观察并确定金属夹夹闭牢固后,方算完成标记。否则,需重新夹闭至牢固状态。

(2)黏膜下注射标记。将小肠镜专用的注射针由内镜操作孔道插入,先向黏膜下注入少量生理盐水,见黏膜隆起后再注入0.5 ~ 1 mL的标记物,之后再注射少量生理盐水,以避免注射后拔针时标记物溢出影响观察。一般注射1 ~ 2个位点即可满足标记要求[50]。传统的标记物有亚甲蓝和印度墨汁等,亚甲蓝在组织中滞留时间较短,仅适用于同日对接检查者;印度墨汁染色时间较长,可持续1年以上,但是存在引发局部组织炎性反应的风险[51]。纳米碳是近年来被用于病灶术前定位的新型染色剂,其安全性良好,在组织中有效染色时间亦可达到1年以上[52],此外,利用纳米碳作为淋巴示踪剂可有效提高肿瘤患者术中淋巴结检获率[53]。

小肠镜标记后的对接率为评价小肠镜检查质量的“金标准”,建议广泛开展,其中印度墨汁或纳米碳标记为永存标记,黏膜面颜色会呈黑色改变,在今后病理活检、外科手术、胶囊内镜检查时需提醒相关医师,以免误认为器质性病变。

4. 术中监测

小肠镜的检查时间较长,另由于此项技术的特殊性,在麻醉状态下进行操作时,发生不良事件的风险会相应增加,相关人员应密切观察患者的生命体征、耐受性和操作相关的并发症等表现。

急性阑尾炎通常根据典型症状、实验室检查即可确诊,不过阑尾的位置对于不同的患者有不同变化,临床症状也各不相同,许多患者存在不典型的临床症状,同时其他一些疾病也存在与阑尾炎相似的症状,若不能及时确诊并治疗,阑尾炎可进一步发展,增加治疗难度,甚至引发穿孔等严重并发症[6]。目前许多研究报道显示CT在急性阑尾炎的诊断上符合率高,在急性阑尾炎诊断中MSCT多平面重组能够更有效地进行诊断[7]。

七、小肠疾病的内镜下诊断

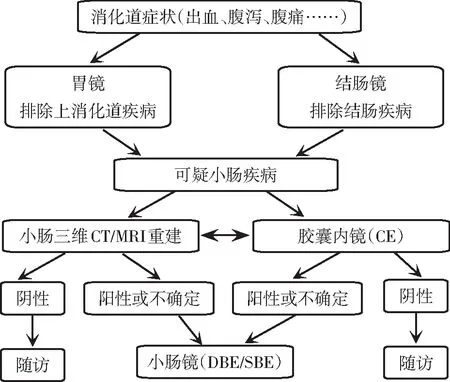

小肠镜对于小肠疾病的诊断价值较高,可以内镜下活检明确病灶性质,因此是小肠疾病诊断的“金标准”。但是小肠镜操作难度较高,需要麻醉镇静,可能需要两次检查以发现病变,因此不建议作为小肠疾病的一线检查手段。通常建议先采用无痛苦检查手段(如胶囊内镜、小肠三维CT或MRI等),在有明确提示小肠病变(胃镜、结肠镜阴性或强烈指征需要小肠镜检查)时采用小肠镜,而非特异性消化道症状如腹痛、腹泻时不建议首选小肠镜检查。建议的小肠镜诊断流程见图1。

图1 小肠镜对小肠疾病的诊断流程

DBE对小肠疾病的总体诊断率为40% ~ 80%,SBE则为41% ~ 65%[47],常见的疾病及其特征如下[1, 54-55]。

1. 小肠黏膜弥漫性病变

小肠黏膜呈连续、弥漫性变化,在小肠黏膜非特异性炎症改变和乳糜泻患者中,可见黏膜扁平或萎缩改变、绒毛消失、黏膜下血管显露、染色后黏膜呈斑片或蛇皮样;患淀粉样变性和肠淋巴管扩张症时,可见多发结节状改变,同时可伴有黏膜肥厚;在类圆线虫病和等孢球虫病的慢性期可见小肠黏膜萎缩,呈微细颗粒状,颗粒可大小不同。

2. 小肠炎症、糜烂、溃疡性病变

黏膜表面可见充血、水肿、糜烂、溃疡,部分病变伴有出血、狭窄、内外瘘、假性息肉形成等。不同的病变可有相对特征性改变,如小肠克罗恩病时溃疡多为纵形深溃疡,周围有肉芽组织增生,肠腔可有狭窄、内瘘,病变呈跳跃式分布等,病理见肠壁全层炎症、非干酪样肉芽肿等;小肠结核时溃疡多呈环形分布,溃疡周边增殖明显,病理可见干酪样坏死;小肠淋巴瘤时溃疡孤立而深大,表面常覆污苔,病理见淋巴瘤细胞浸润。详细的病史分析、相关的辅助检查和内镜下病理活检对患者的诊断有帮助。

3. 小肠血管性病变

小肠血管病变的种类繁多,命名和分类尚无统一的规范,临床诊断较困难。常见的包括血管发育不良、Dieulafoy病、动静脉畸形、血管瘤等。在回肠中下段常可见树枝状扩张的血管,通常认为无病理意义,除非内镜检查时可见该血管有活动性出血。血管发育不良可见片状充血和糜烂,不高出黏膜面,大小常为3 ~ 5 mm,有时可见活动性渗血。Dieulafoy病黏膜表面可见溃疡形成,或见微小的红色斑点,可有活动性出血,向肠腔内注射多量注射用水后可见出血为搏动性,较血管发育不良出血速度略快,这是两者出血的主要鉴别点。动静脉畸形表现为条状或团块状较粗大隆起血管,部分表面可有红色征或搏动。血管瘤可表现为红色不规则的图样改变,或圆形隆起,在隆起表面可呈蓝紫色改变,或有血痂,易出血。

4. 小肠肿瘤

小肠肿瘤的病理类型复杂多样,常见的良性肿瘤包括错构瘤、腺瘤、平滑肌瘤、脂肪瘤和淋巴管瘤等,常见的恶性肿瘤包括淋巴瘤、间质瘤、神经内分泌肿瘤、原发性小肠癌和转移性小肠肿瘤等。小肠肿瘤按不同发生来源可分为黏膜层或黏膜下层肿瘤。黏膜层肿瘤主要表现为上皮增殖特征,可呈规则或不规则样,并可同时伴有溃疡、出血等改变,局部组织活检对明确病理来源和性质有决定性作用;黏膜下层肿瘤大多表面光滑,部分生长过快或过大的肿瘤在其病变中央也可出现溃疡或坏死,内镜下活检因深度原因,对病变性质常无法确定,最终病理性质常有待手术中、手术后的病理检查结果。

5. 肠腔狭窄或梗阻

肠腔明显狭小、肠管扭曲成角,造成内镜通过困难或无法通过。肠腔狭窄的原因包括恶性肿瘤、食物堵塞、肠壁内生性病变、炎症瘢痕、吻合口狭窄、腔外压迫、粘连等。

6. 小肠先天性结构异常

常见的包括囊状扩张、憩室和重复畸形等。内镜下可见肠管异常扩张、开口、分叉和通道,部分肠管为盲端结构。异常肠管仍可见黏膜和血管结构,X线下注射造影剂有助于了解这部分肠管的长短、直径、走向等情况,特别是Meckel憩室,多位于回盲部以上小肠100 cm以内,这类憩室多有残留的胃黏膜,所致出血在临床上较多见。

7. 肠道寄生虫病

肠道内可见不同长度、数量、形态的寄生虫,多能活动。多见者如钩虫,特别是美洲板口线虫,而且临床需区分散发或多发,后者可能是不明原因贫血的原因。钩虫除可直接吸食血液外,亦可导致小溃疡出血等。

八、小肠疾病的内镜下治疗

DBE对小肠疾病的总体治疗率为15% ~ 55%,SBE则为7% ~ 50%[47],常见的治疗方式如下。

1. 小肠息肉切除术

小肠息肉的类型包括增生性息肉、腺瘤、家族性腺瘤性息肉病、家族性幼年性息肉病以及黑斑息肉综合征(P-J综合征),除增生性息肉外,其他息肉都有潜在的恶变风险,需要监测并及时治疗[27]。由于小肠迂曲盘旋,且肠壁较薄,小肠镜下息肉切除术并发出血及穿孔的风险明显增高。因此,操作医师需进行相关的培训。目前,对小肠息肉多采用内镜下圈套器切除术,如能采用内镜下黏膜切除术(EMR),则可降低出血和穿孔的发生率。当息肉较大时,可分次分片切除,若息肉无法取出,可取活检并留置息肉在管腔里,或用圈套器将息肉切割呈碎块以防肠梗阻。

2. 小肠异物取出术

小肠镜能够取出小肠内的多种异物,包括胶囊内镜[29]和异物石[56]等,从而使患者免于外科手术治疗。异物可以用异物钳、圈套器或网篮等附件套住后连同外套管一同取出。报道最多的小肠异物是胶囊内镜,胶囊内镜的滞留率为1% ~ 5%[31],小肠镜取出的成功率为70%左右[32]。目前国际指南已不建议将外科手术列为胶囊内镜滞留的一线治疗措施,建议首选小肠镜取出或保守治疗,这为胶囊内镜广泛用于小肠疾病的筛查提供了有力保障。

3. 小肠出血内镜下治疗

小肠出血占整个消化道出血的5%,其中炎症性病变占29.9%,血管性病变占40.4%,肿瘤性病变占22.2%,憩室占4.9%,其他病变占2.7%[57]。总体而言,小肠镜在止血治疗方面是安全有效的。内镜下止血主要适用于出血量不大、内镜视野清晰者;出血量大者,小肠镜的吸引很难能保持视野清晰,不适合内镜下治疗。治疗方法有:以渗血为主的溃疡/糜烂病灶采用内镜下烧灼止血或局部注射、喷洒止血剂;溃疡表面裸露血管所致的活动性出血(如Dieulafoy病)采用内镜下钛夹止血效果较好;小肠静脉瘤(如蓝色橡皮疱痣综合征)所致的隐匿性出血多采用内镜下套扎术及硬化剂注射;氩离子凝固广泛用于血管扩张性病变;激光、微波及氩离子凝固等多用于小肠息肉所致的出血[58]。

4. 小肠狭窄扩张术

小肠狭窄是克罗恩病及长期服用非甾体抗炎类药物常见的临床表现,可导致肠梗阻或穿孔等严重后果[59-61]。既往这些患者需要外科手术切除小肠或者行狭窄成形术。治疗型DBE可用于内镜下气囊扩张术,其直径2.8 mm的器械孔道能保障扩张气囊的使用。其方法是:内镜发现狭窄病灶时,经活检孔道放置导丝,沿导丝插入扩张气囊,内镜直视下注气扩张,扩张气囊的直径选择依据狭窄直径的大小。内镜下扩张结合药物治疗,多能取得较好的疗效。术后穿孔及出血率分别为0.8%及0.2%[62]。

5. 手术后消化道解剖结构改变,常规内镜无法完成的ERCP

胰腺Whipple术、毕Ⅱ式术、空肠Roux-en-Y吻合术、Braun吻合术后,患者胃肠道解剖结构改变,行ERCP颇具困难,但小肠镜辅助ERCP的成功率可以达到60% ~ 80%。术前应充分了解患者的外科手术方式(包括手术示意图、输入袢距离空肠吻合口的长度、是否有侧侧吻合、胆肠和胰肠吻合口的部位、距离等)。由于带气囊的小肠镜相对容易到达十二指肠残端的乳头或胆胰管空肠吻合口,之后的操作方法和原则按毕Ⅱ式术后ERCP进行。对胆管-空肠吻合术后的ERCP,在内镜到达胆管空肠吻合口时,插入导管至胆管,经导管注入造影剂,或插入导丝进行其他操作,也可将内镜直接对准吻合口经活检孔向胆管注射造影剂,或进行其他操作,治疗成功率可达90%以上[38]。目前已报道将DBE器械孔道直径增加到3.2 mm,应用于术后ERCP操作,效果明显[36]。也有专用于术后ERCP的短镜身小肠镜上市,镜身长度由200 cm缩短为155 cm,有利于常规ERCP器械的使用。

九、并发症

从目前国际和国内小肠镜临床应用的结果看,小肠镜检查是一项安全的内镜检查技术,总体并发症发生率低于1%[47]。DBE最常见的并发症为消化道出血、穿孔及胰腺炎,发生率分别为0.9%、0.2%及0.1%[63],其他包括腹胀、腹痛、咽喉肿痛、黏膜损伤等。SBE并发症与DBE类似[64-65]。

1. 消化道出血

多为轻度黏膜损伤,可见于小肠多发溃疡、活检后,亦可见于小肠息肉切除术后,表现为少量的黑便或血便,可予以观察、禁食,静脉予以止血药物等治疗,必要时输血。对出血量小、出血部位在小肠两端者,可以再次小肠镜检查寻找出血部位和原因并实施内镜下止血;对于深部小肠的出血或出血量较大者,应及时手术治疗。

2. 轻症急性胰腺炎

多因外套管反复摩擦十二指肠乳头、牵拉肠系膜引起胰腺微循环障碍所致,可表现为腹痛、血淀粉酶升高,严重者CT上可显示胰腺渗出,应予以禁食、抑酸、生长抑素治疗,一般3 ~ 5 d可缓解。

3. 消化道穿孔

诊断性小肠镜检查并发穿孔非常罕见,可见于小肠憩室、小肠狭窄等情况。小肠镜下治疗并发症发生率相对诊断性小肠镜较高(1% ~ 3%),可见于息肉切除术或狭窄扩张术后,表现为剧烈腹痛、板状腹,X线或CT检查可见膈下游离气体。术中穿孔可用金属夹封闭,之后予禁食、胃肠减压等保守治疗;如症状持续不缓解或大穿孔无法闭合者应急诊手术治疗。但穿孔后禁忌再次小肠镜检查,以免扩大穿孔范围。

4. 肠系膜根部组织撕裂

见于腹腔粘连情况,可予以禁食、补液等保守治疗,严重者必要时应手术治疗。

十、术后处理

术后需严密观察患者生命体征是否稳定,待患者清醒后,详细询问有无不适,注意观察患者意识状态、胸腹部体征,住院患者由专人护送至病房,门诊患者交由家属陪同并留下联系方式。术者应及时书写操作报告单,并送交经治医生。护士和技师应及时固定标本,填写申请单按时送检,并妥善处理内镜及所用配件(清洗、消毒等)。

十一、小肠镜报告规范格式

1. 报告框架

应包括患者姓名、性别、年龄、病例号、简要病史、设备型号、麻醉方式、进镜方式、操作起止时间、进镜深度与顺利程度、肠道准备情况、操作过程中患者的基本状态、检查所见(有无发现病变、病变的大概位置、病变的描述)、内镜诊断、有无并发症(如有并发症应报告处理方法)、建议、操作医师及助手等。

2. 报告内容

应包括黏膜、皱襞、绒毛形态,肠腔特征,肠道内血管分布和特征,病灶特征的全面描写(大小、形状、质地、移动度、数量、其他),是否行黏膜标记与标记数量,内镜和(或)X线下相关操作的名称、过程和结果。

总之,小肠镜检查属于有创检查,操作难度较大、耗时长,临床应严格掌握适应证和禁忌证,充分做好术前准备和告知事宜,操作要轻柔、耐心,术后做好相关处理,确保患者安全。随着内镜医师操作技术的不断提高和小肠镜及相关器械的不断开发优化,其临床应用已从单纯的诊断发展到今天的诊治兼具,今后其还将在小肠疾病诊治中发挥更重要的作用。

参加本指南撰写和讨论的专家人员名单(按姓氏拼音为序):白杨(南方医科大学南方医院)、陈白莉(中山大学第一附属医院)、陈建民(厦门大学中山医院)、程时丹(上海交通大学瑞金医院)、代忠明(西部战区乌鲁木齐总医院)、杜奕奇(海军军医大学长海医院)、戈之铮(上海交通大学仁济医院)、郭强(云南省第一人民医院)、郭学刚(空军军医大学西京医院)、韩泽民(南方医科大学南方医院)、郝建宇(首都医科大学北京朝阳医院)、黃应龙(内蒙医科大学附属医院)、黄晓玲(新疆维吾尔自治区人民医院)、冀明(首都医科大学北京友谊医院)、姜慧卿(河北医科大学第二医院)、金震东(海军军医大学长海医院)、蓝宇(北京积水潭医院)、李明(东南大学中大医院)、李兆申(海军军医大学长海医院)、李丹丹(吉林大学中日联谊医院)、令狐恩强(中国人民解放军总医院)、刘德良(中南大学湘雅二医院)、刘锦涛(深圳市宝安人民医院)、刘丽(河北医科大学第二医院)、刘思德(南方医科大学南方医院)、刘雄昌(兰州市第一人民医院)、刘一品(滨州医学院烟台附属医院)、陆以霞(黑龙江省医院消化病院)、吕文(杭州市第一人民医院)、宁守斌(空军总医院)、乔伟光(南方医科大学南方医院)、任旭(黑龙江省医院消化病院)、施瑞华(东南大学中大医院)、舒徐(南昌大学第一附属医院)、唐涌进(中华消化内镜杂志编辑部)、万萍(云南省第一人民医院)、王邦茂(天津医科大学总医院)、王景杰(空军医科大学唐都医院)、王琦(宁夏医科大学总院)、王蓉(南京军区福州总医院)、王晓艳(中南大学湘雅三医院)、王宇欣(海军军医大学长海医院)、吴俊超(四川大学华西医院)、吴浩(四川大学华西医院)、吴会超(遵义医学院附属医院)、伍东升(北京协和医院)、杨爱明(北京协和医院)、于红刚(武汉大学人民医院)、张洁(天津医科大学总医院)、张锦华(甘肃省第二人民医院)、张澍田(首都医科大学北京友谊医院)、张筱凤(杭州市第一人民医院)、张轶群(复旦大学中山医院)、张以洋(南京大学鼓楼医院)、张迎春(沈阳军区总医院)、赵海英(首都医科大学北京友谊医院)、赵晓军(北京陆军总医院)、赵晓晏(陆军军医大学新桥医院)、智发朝(南方医科大学南方医院)、钟捷(上海交通大学瑞金医院)、邹晓平(南京大学鼓楼医院)、左秀丽(山东大学齐鲁医院)

执笔者:韩泽民(南方医科大学南方医院)、王宇欣(海军军医大学长海医院)