一株高产蛋白酶的米曲霉在酱油酿造中的发酵性能对比研究

2018-12-13黄艳王静高庭童星

黄艳,王静,高庭,童星,2*

(1.佛山市海天(高明)调味食品有限公司,广东 佛山 528000;2.佛山市海天调味食品股份有限公司,广东 佛山 528000)

酱油是一种传统的发酵调味品,主要是以大豆、豆粕、面粉、小麦等为原料,利用微生物的发酵作用,生成多种氨基酸、肽、有机酸及糖类,再经过复杂的变化,形成具有特殊色泽、香气、滋味和状态的调味液[1]。米曲霉是酿造酱油的主要菌种,能分泌肽酶、蛋白酶、α-淀粉酶、谷氨酰胺酶、果胶酶等[2,3]。蛋白酶是原料降解过程中的重要酶类,决定着生成氨基酸、短肽、多肽的多寡,关系到原料的充分利用[4]。随着人们生活水平的提升,对纯酿酱油鲜味的要求也越来越高。有研究 报道,酱油制曲过程中酶活的分泌能力与酱油鲜味有一定的相关性[5-7]。因此,应用微生物提升酿造酱油的鲜味是行业中备受关注的方法。本企业在米曲霉菌种选育过程中,获得了1株性能突出的米曲霉诱变菌株ZA131。本研究通过对ZA131的酶系应用研究、分析酿造酱油理化和感官指标的差异性与出发菌株的性状差异性,为进一步选育优良菌种提供了依据,着重介绍ZA131酶系提升在酿造酱油鲜味中的应用情况。

1 材料与方法

1.1 菌种材料

米曲霉(出发菌株)A019菌株,诱变后选育 ZA131米曲霉菌株,均为佛山市海天(高明)调味食品有限公司菌种保藏中心保藏。

培养基:麦芽汁琼脂培养基(MEA)。

1.2 试验方法

采用菌落形态对比、电镜显微特征对比(电镜图片为广东省微生物研究所拍摄)、产孢结构对比分析(采用奥林巴斯普通光学显微镜BX53),将选育菌株和出发菌株进行制曲发酵酱油,对比相应指标的变化情况。

1.2.1 制曲工艺流程[8]

原料蒸煮→降温接种→前期通风→第1次松曲→中期培养→第2次松曲→后期培养→成曲→出曲,试验的外界环境条件:白天温度28~35 ℃,夜间温度22~28 ℃。

发酵工艺采用我国传统高盐稀态发酵法[9]。将 4 kg 曲料与8 kg盐水(18%)均匀混合后,于 30 ℃下恒温发酵120 天。

1.2.2 检测方法

发酵酱油指标检测:全氮的测定参照GB/T 5009.5-2003;氨基酸态氮和总酸的测定采用电位滴定仪;L-谷氨酸的测定采用L-谷氨酸快速检测试剂盒(德国R-Biopharm公司)。

1.2.3 酶活指标检测

中性蛋白酶活力的测定:参照国标SB/T 10317-1999《蛋白酶活力测定》,采用福林法测定中性条件下pH 7.2的蛋白酶活力。

谷氨酰胺酶活力检测方法:定义为40 ℃下,每1 min催化1 μmol谷氨酰胺转化为谷氨酸所需要的酶活力,单位定义为1 U。

α-淀粉酶活力的检测方法:参照轻工业标准QB/T 1803-1993《工业酶制剂通用试验方法》。

孢子数测定方法:参照SB/T 10315-1999。

2 试验结果

2.1 选育菌株与出发菌株的对比分析

2.1.1 选育菌株与出发菌株的菌落形态、分生孢子数对比

研究探讨ARTP处理对米曲霉原生质体的诱变效应,通过比较初始菌株与目标突变菌株的菌落形态、显微特征、产孢结构等变化分析其诱变机制,为菌种选育提供借鉴依据。

图1 出发菌株A019(左)与诱变菌株ZA131(右)菌落形态对比图Fig.1 Comparison of colony morphology of the original strain A019(left) and the mutation strain ZA131(right)

图2 出发菌株A019(左)与诱变菌株ZA131(右)电镜显微特征对比图Fig.2 Comparison of electron microscopic characteristics between the original strain A019(left) and the mutation strain ZA131(right)

注:扫描电镜比例尺SE WD16.4 mm 20.0 kV×500 100 μm。

图1左为初始A019菌株的菌落形态图,图2左为电镜图;图1右为突变株的菌落形态图,图2右为电镜图。菌落形态方面,初始菌A019在麦芽汁琼脂培养基(MEA)上生长快,25 ℃黑暗条件下培养7天,菌落直径为35~37 mm;产孢结构大量形成,分生孢子头由白色渐变为黄绿色,初期球形,后期短柱状;菌落背面浅褐色,无水溶性色素。突变株在麦芽汁琼脂培养基上生长快,25 ℃黑暗条件下培养7天,菌落直径为41~42 mm;产孢结构较出发菌株略少形成,分生孢子头由白色渐变为黄绿色,初期球形,后期短柱状;菌落背面浅褐色,无水溶性色素。由电镜图对比可见,初始菌A019分生孢子数量多,诱变后突变株的分生孢子数量明显下降、菌丝生长较出发菌株更加旺盛。

2.1.2 选育菌株与出发菌株的显微形态变化

从显微特征来看,初始菌A019的菌丝纤细,镜检孢子多。诱变菌株ZA13菌丝略为粗壮,镜检孢子略少,聚集,见图3。初始菌A019分生孢子梗高大,壁明显粗糙;顶囊近球形,产孢结构单层,分生孢子椭圆形、近球形,浅黄绿色,壁光滑或略粗糙。诱变菌株ZA131(右)的分生孢子梗高大,壁明显粗糙;顶囊球形;产孢结构单层,分生孢子椭圆形、近球形,浅黄绿色,壁光滑或略粗糙。显微特征图片见图4。

图3 出发菌株A019(左)与诱变菌株ZA131(右)显微特征对比图(奥林巴斯BX51显微镜,20×镜检)Fig.3 Comparison of microscopic characteristics of the original strain A019(left) and the mutation strain ZA131(right) (microscopic examination of Olympus BX51 microscope 20×)

图4 出发菌株A019(左1,2)与诱变菌株ZA131(右3,4)产孢结构显微特征对比图(奥林巴斯BX51显微镜,100×油镜镜检)Fig.4 Spore production micrographs of the original strain A019 (left) and the mutation strain ZA131(right)(Olympus BX51 microscope 100× oil microscopic examination)

2.2 酿造酱油过程指标分析

2.2.1 制曲质量分析

分析了新菌株在酱油产业化应用中的圆盘制曲质量分析,结果见表1和表2。

表1 ZA131菌株不同批次制曲质量分析Table 1 Quality analysis of different batches of ZA131 strain

由表1可知,相对原生产菌株,新菌株的种曲孢子数平均降低14.6%,圆盘制曲成曲孢子数平均降低46.29%,同时中性蛋白酶提升38.46%,谷氨酰胺酶提升18.25%,淀粉酶方面表现出了明显的优势,与筛选时的结果一致,论证了该菌株在制曲质量方面的突出优势。

2.2.2 大罐发酵理化指标分析

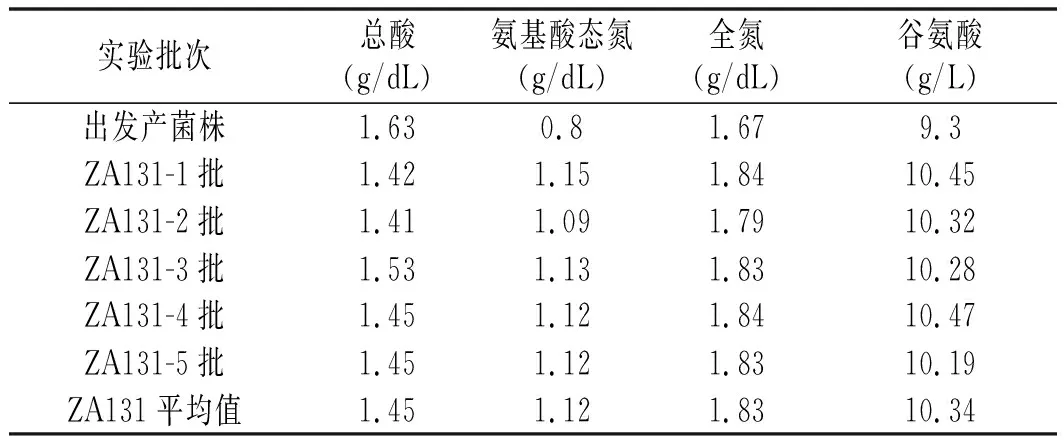

分析了新菌株的发酵酱油主要理化指标,结果见表2。

表2 ZA131菌株不同批次发酵酱油质量分析Table 2 Analysis of soy sauce quality in different batches of ZA131 strains

由表2可知,新菌株在氨基酸态氮、全氮、谷氨酸方面具有突出优势,达到了蛋白酶、谷氨酰胺酶酶活高的效果。谷氨酸的生成量提升了11.18%。

2.2.3 发酵原油呈味分析

研究了发酵原油的氨基酸组成,根据不同氨基酸的呈味特性和呈味强度对新菌株进行了氨基酸呈味方面的对比分析,结果见下表;对发酵原油进行了感官鉴评,结果见图5。

图5 发酵酱油感官鉴评结果Fig.5 Sensory evaluation results of fermented soy sauce

3 结论

通过对比分析,选育菌株ZA131,产孢结构减少,菌丝更加粗壮,产酶能力增强,对酿造酱油发酵原油品质提升有一定作用,尤其对鲜味提升显著。后续菌种选育过程中,结合米曲霉分泌酶系与发酵性能研究,应用相应的选育手段后,可在菌株形态学方面关注诱变菌丝长且粗壮的菌落,对选育高产酶系的菌株具有一定帮助,这项研究也与曾晓波等[10]在菌落形态选育方面的研究建议有一定相似性。米曲霉的菌种选育方面有很多研究,多集中在对于诱变方法的改进、特定酶活下的筛选方法研究或者米曲霉的分泌酶系研究等方面[11-15],对选育后各方面表现优良的米曲霉形态进行研究与汇总,并对选育做出进一步指导的文献较少报道。结合优良米曲霉的形态选育经验辅助菌种选育可能是今后米曲霉菌种选育的方向之一。