让错误成就别样的精彩

2018-12-11江苏省常熟市塔前小学

江苏省常熟市塔前小学 沈 静

课堂教学具有生成性和不确定性,有课堂的地方就会有错误。然而,课堂中有些教师往往急于完成教学流程,或者学生的错误不在教师的预设范围之内,因而漠视学生的出错,浪费了学生错误中蕴含的宝贵教学资源。如果教师站在全新的视角去看待错误,善于把消极的信息源巧妙地转化为积极的课程资源,就会发现,错误其实也是课堂教学中一道亮丽的风景线。

一、设“误”激“疑”,使错误成为自主探究的生长点

新课程倡导探究性学习,而激发学生强烈探究愿望的动机来自教师创设的积极而又有疑问的课堂情境。因此教学时,教师要深入挖掘教材内容,激发矛盾冲突,调动学生质疑,从而增强学生探究的内驱力。

例如,在教学“小数乘整数”中,学生通过对例题0.8×3、2.35×3的探究活动,初步感受了积和乘数中小数位数的关系,按照教材的编排,再让学生用计算器验证书本上指定的三个算式,从而归纳计算方法,但是这样做无益于孩子学习数学的态度朝主动、积极的方面发展。所以我在这一环节设置了一个“坎”:

课件出示一张超市购物单并提问:“牙刷单价是12.5元,买了4支,总价50元。按你们刚才的结论,这个总价应该是一位小数啊,难道营业员算错了?”此时抛出“12.5×4=50”这个算式,学生顿觉疑惑,不少学生认为刚才的结论错了。细微的变化背后展现的是教者的别样意图,这个问题情境使学生的“错误认识”成为自主探究的生长点。

教师:刚才的结论对吗?其实通过几个算式的观察比较,我们的发现还只能是猜想,既然是猜想,那就需要我们怎样做?(验证)

学生带着疑问开始举例小数乘整数的算式并用计算器验证,学生发现大多数情况是符合的,但也有不符合的情况,于是教师引导学生通过竖式再算一算,终于明白刚才的验证猜想看似不成立的原因:哦,原来计算器很聪明,已经灵活运用了小数的基本性质,把积的小数末尾的0自动去掉了。这时学生的疑惑顿消,也体验到了主动探索数学规律的成功心理。此环节通过学生亲历数学探究活动,既丰盈了计算过程,又感悟了算理,同时领悟了获取知识过程中所蕴含的数学思想方法 。

二、布“误”激“悟”,使错误成为自主建构的着眼点

学习数学的过程是一个自主建构的过程。自主建构的前提是要使学生在发现问题和解决问题的过程中具有独立思考的时间和空间,在感悟和内化中自己完成对知识和能力的建构。因此,学生在建构的过程中出现错误是正常的,教师不仅不应避开错误,而且要设法暴露错误,再加以引导。教师要做的是“吹尽黄沙始见金”,收获往往是在错误之外。

例如上《百分数的意义》一课时,新授结束后,我设计了以下“对号入座”的练习:

160%、38%、100%、62%、0.0001%、9%(每个只能用一次)。

(1)“神一”到“神九”发射成功率是( )。

(2)一堆煤,用去了它的( ),还剩下它的( )。

(3)一辆汽车,严重超速,它的速度是限速的( )。

(4)福利彩票中头奖的概率是( )。

(5)一张试卷的面积约是( )平方米。

师:最后一题选9%平方米的学生请起立。(因只剩下9%没用过,几乎所有的同学都站起来,下面个别学生在小声说不是)

师:坐着的同学现在可以自由发表你的意见,站着的同学,如果你听了觉得有道理,可以坐下。

生1:括号后面有“平方米”这个单位,说明应该填的是具体数量。而9%是百分数,后面不能加单位,所以是错误的。(一部分同学坐下去了)

生2:百分数表示两个量之间的关系,不能表示具体的量。(更多的同学坐下)

生3:百分数只表示一个数是另一个数的百分之几,而分数既可以表示谁是谁的几分之几,也可以表示具体的数量。(所有的同学都坐下了)

百分数与分数的区别是本节课的教学难点,老师用请君入瓮的办法让学生在不经意间出错,充分暴露了学生思维中的薄弱点,并将学生的不同观点作为教学资源,因势利导,使学生在纠错、思错、改错的过程中不断感悟知识之间的内在联系。这种现场“疫苗”活动,使学生印象深刻,它所产生的防错免疫力是远非老师多次重复“注意”的空洞说教所能达到的,学生的思维也在不断地碰撞、修改、辩驳中得到深化,从而帮助学生深度建构概念。

三、捕“误”诱“思”,使错误成为思维拓展的支撑点

在数学课堂中,老师应该善于捕捉教学中突发产生的错误信息,将错就错,引领学生进行知识的重构和再创造,深入挖掘动态的教学资源,使教学环节更加丰富,教学过程更具真实性,让错误成为学生思维拓展的延伸点和支撑点。

例如《比的基本性质》一课中,应用比的基本性质进行化简比练习

师:你说说是怎么想的?

生:因为比的前后项中两个分数的分子都一样的,所以我觉得它们的比就是分母的比。

师:你很会观察,你看出了这个比和其他两个比的不同之处,掌声送给他!

师:他的发现有道理吗?分子相同的比,化简后的比到底和分母有没有联系呢?大家不妨验证一下。

生1:我发现只要把两个分母前后项调换一下位置,再化简就行了,就是=15∶25=3∶5。

……

师:照这样推理,你还能发现同分母的分数化简比的简便方法么?

在最后的课堂总结时,我话题一转:“今天同学们学习了应用比的基本性质化简比的方法,还发现了特殊的同分子或同分母分数比如何化简,今天的意外收获归功于谁?”大家的眼光一下集中在刚才那位同学的身上,这个同学的脸上充满了阳光和自信。

课堂中这个意外的收获可能是学生不经意间创造的结果,但这样的错误非但不是遗憾,更是一种精彩。在这个过程中,我没有按照自己原定的教学程序走,而是大胆抓取这一突发错误,及时调整教学环节,通过“借题发挥”放大学生的精彩想法,在呵护学生自尊的同时,引导深入挖掘延伸,以改错为支撑点,创造性地拓展了特殊比化简的简便方法。

四、思“误”融“错”,使错误成为倾听学生的思维之声

在课堂教学中,学生有一种错误是由于在使用过程中形成了自己固有的模式,即“程式化错误”。面对这些错误,老师一再讲解,学生反复订正。究其原因,在于学生没有经历反思的过程,忙于被动接受订正。按照郑毓信教授的观点:学生的错误不能仅仅通过积极的示范和反复的练习来纠正,必须有一个自我反思的过程。因此,在教学中,教师要巧妙地利用错题资源,引导学生反思,从而对症下药。

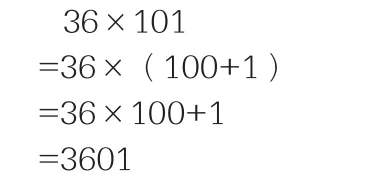

比如乘法分配律学完后,类似36×101,部分学生总会出现:

面对这样的错误,我先不做评价,而是鼓励学生自己去发现和纠正错误,让学生说说思路:第一步是什么意思,第二步应该用什么运算律。学生口述时发现,应用乘法分配律时不符合a×(b+c)=a×b+a×c,要把36和括号里的两个加数分别搭配相乘,而他却只乘了第一个加数,用学生的话说是变成了乘法“单配律”了。还有的学生从乘法算式的意义上来反思:36×101表示有101个36,而他的第二步36×100+1只表示100个36加了1,应该是100个36加1个36,所以正确的是36×100+1×36。

通过口述,学生意识到了自己的错误所在,就是一次成功的反思。这时,教师还可以进一步“融错”:是什么原因造成这类题目出错的?现在你认为计算这类题目要注意些什么?只有教师站在学生的角度,倾听学生真实的声音,才能真正找到错误的源头。除了口头反思,也可以让学生记录式反思,如摘录典型错题、书面剖析反思、再用错题等。利用学生的错误资源引导学生反思,有利于提高教学的针对性,虽然放慢了教学节奏,但呈现了学生真实的思维痕迹,这就是数学教学应有的样子。错误,让教师更懂学生!

学生的“错误”是宝贵的教学资源,因为“错误”,课堂才会显示出生机和活力。只要我们教师善于捕捉、巧妙应对学生学习中的错误,那我们的数学课堂才会更加灵动和有效,才会呈现出别样的精彩!