健康行为的社会规范性影响和从众心理

2018-12-10郭沁

郭 沁

(香港城市大学 媒体与传播系,香港 999077)

健康行为是指个体为了预防疾病、保持身心健康而采取的一系列行为。定期的身体检查、积极进行体育锻炼,或是改变对身体有害的行为,如戒烟、戒酒等,都可归为健康行为的范畴。这些行为看似是一种由主体控制的行为,譬如,个体可以因“吸烟能帮助减轻压力”而对吸烟持积极态度,并进一步实施这一行为;也可因“吸烟有害健康”而对吸烟持负面态度,而这一负面态度或许会诱导吸烟人群选择戒烟这个有利于健康的行为。实际上,这些主体行为同样离不开外部环境的影响。本文以在港内地留学生为研究对象,分析他们对接种HPV疫苗这一健康行为的态度所蕴含的理论机制,并辅以初步实证研究。

一、影响健康行为的因素

各种社会心理学模型,如健康信念模型等,均肯定了内在因素如心理因素对改变个体健康行为的影响[1]。这也是国内外大多数健康行为方向研究的重点。

健康信念模型创建于20世纪50年代,最早被应用于解释人们对肺结核检查的态度和相关行为[1],后经社会心理学家逐步完善为现在的模型[2]。该模型从一定程度上解释了个人的健康信念、行为意向及行为的制约因素之间的联系,并认为知觉疾病易感性(perceived susceptibility)、知觉疾病严重性(perceived severity)、知觉益处(perceived benefits)、知觉障碍(perceived barriers)、自我效能(self-efficacy)等因素是影响健康行为的关键。知觉疾病易感性和知觉益处较好理解,即知觉到患病的可能性以及改变不良行为、采取健康行为的益处。知觉障碍是指个人在改变行为的过程中可能遇到的障碍和困难。比如,人们虽有接种疫苗的意图,却因费用过高或是附近没有接种点而暂时无法实现。自我效能,又称效能期待,是人们对自己行为能力的判断,尤其是在逆境中,判断自己是否能够通过自身努力克服困难,从而实现目标。如早前因内地没有HPV疫苗,个人若有需求可前往我国香港地区接种疫苗。此外,行为线索(cues to action)是人们采取措施的促进因素,如广告宣传、政策推广等。这也是人们改变不良行为、实施健康行为的影响因素之一。

健康信念模型被广泛应用于预测人的预防性健康行为等方面的研究[3]。如Marton等人用理论驱动方法(theory-driven approach)分析了健康信念中的关键因素在个人使用网络搜索健康信息中的作用[4]。其中,健康意识和个人感知的健康危机均对健康信息搜索有显著的间接影响。而Hsu等人也是以健康信念模型为理论框架,以我国台湾地区大学生为特定研究对象,肯定了大学生个体感知与他们对健康行为的态度和实施意向,如注射疫苗以及注射疫苗的可能性之间的积极关系[5]。

除了内在因素,健康行为还受到外部环境的影响,这也是社会认知理论的一大假设[6]。从社会心理学的角度出发,个人对事物的感知常常是基于其主观意识,而非客观事物的本质[7]。而当个人对事物的是非善恶一时无法分辨时,则有可能依赖从外界环境如人际关系中寻找答案。因此,社会认知理论认为,个人的社会认知尤其是对人际关系的认知,是解释个人行为的核心[8]。人们会在主动观察、了解他人行为或是人际互动的过程中,获得相关知识以完善自己的社会认知。而个人认知又可进一步用于对其行为的预测。以社会认知理论为框架的相关研究也多着眼于社会认知是如何影响社会学习过程以及后续行为预测的。如Howard Gola等人以社会认知理论为模型,研究了幼儿是如何通过视频和熟悉角色的引导来学习并实施亲社会行为的[9],研究发现,有熟悉角色引导时,更容易促发幼儿的模仿行为。与此类似,另一项研究则分析了社会认知过程是如何影响儿童的水果和蔬菜摄入的[10]。

综上所述,除了内在因素,外部环境也可影响个人健康行为。健康行为虽看似是个人的选择,然而个人意愿也需服从一定的社会准则,并受人际关系的协调。个人的健康行为其实是多层面因素综合作用的结果。

二、社会规范对健康行为的影响

个人对实施某一特定行为的意图是可改变的,而意图的改变会进一步促发其行为的改变[11]。当个人对此行为的正确性、合适性无法判断时,便会倾向于去参考和效仿周围人的行为[12]。这一过程就涉及个体知觉的社会规范。社会规范是那些在特定环境中常见的、被广泛接受的行为的总称,如人际交往时的潜在规则,又如公众场合中需遵从的社会规则。同时,社会规范在不同的场景和环境下会有不同的表现形式。比如,会面时的礼节性亲吻拥抱在西方文化中是正常的可接受的行为,而在中国则显得不合时宜。年轻人尤其是身在异地的大学生,其健康行为往往更容易受到特定环境下的社会规范和周围人群的影响。对于初来乍到的异乡人,当接触到新事物而感到不知所措时,观察周围人的举止态度、行为方式无疑是最稳妥的应对方法之一。于是,一个合理的推断是,在港内地留学生在面对是否接种HPV疫苗这一新事物时,也往往会受到香港社会的影响,更多地依赖并参考身边人的意见。

规范性社会行为理论(Theory of Normative Social Behavior)指出了不同的社会规范是如何相互联系并最终作用于个人行为的[1314]。具体来说,有两种社会规范:描述性规范和指令性规范。描述性规范可定义为个人感知的行为普遍性[15]。这向人传递了一种讯息,即什么是正常的行为,什么是大多数人都在做的行为。比如个人感知到的周围人群注射HPV疫苗的比例。当人们发现周围人都在做某件事时,则自己也更有可能去实施这一行为。指令性规范的定义为个人感知的参考人群支持或反对某一行为。这展示了在人群中什么行为是应该做的,什么行为是被广泛认可的[16]。被大众广泛接受的行为自然会吸引更多人去模仿;反之,个人若想采取那些不被接受的行为,则需考虑带来的压力和代价。Rimal等更进一步指出,这两种规范在一定程度上相互依存,有一致的作用方向[16]。当个体认为某一健康行为是在人群中非常流行的,那么受这种健康传播理念的影响,他/她在很大程度上也会认为这一行为是被群体认可的,HPV疫苗的接种行为也是如此。

Real等人对大学生酗酒行为展开了调查,研究发现,被试感知的描述性规范可以显著影响他们的行为[17],即当被试认为学校里的其他同学大都在大量饮酒时,更易诱发他们的酗酒行为。在另一项青少年健康行为研究中,Elek等人声称,除了描述性规范外,指令性规范也起到相似的作用[18],他们的研究即探讨了指令性规范对物质滥用的影响。类似地,Frank等的研究发现了描述性规范和指令性规范均对改变健康行为的意图有显著影响[19]。然而,多数关于社会规范对健康行为影响的研究都是以西方国家相关人群为对象,罕见以中国人群为研究对象的,因此本文旨在弥补这一空白。

需要说明的是,人类的行为并不会被轻易改变,这是一个漫长的过程。外界环境更容易影响的是个人对某一特定健康行为的实施意向,而意向的转变则是个体改变行为最直接的预报。

三、社会生态学理论

正如上文所提及的,人们在采取行动前会参考外部环境来帮助自己做出判断。当外部环境对某些事物和行为有明确的规定时,环境中的个体多少都会受其制约。比如国家虽未有明确的全面禁烟法令,但在公共场合吸烟已渐渐难为人所接受。当然,不同的人群受外界影响的方式和途径是不同的。少年儿童因心智尚未成熟,对事物的判断和决定更依赖家长的意见,因而家长意见是决定他们健康行为的外部规则。而对大学生而言,家长、老师的影响却在逐渐降低,同学、朋友的作用则不可小觑。此外,大学生对特定事物的态度还受到学校氛围、社会环境等因素的约束。若只从单一角度出发分析个体行为,难免会以偏概全,忽略其他更为重要的原因,无法全面探索,降低了研究的可靠性[20]。因此,本研究拟从多个层面出发,尤其是学校环境和社会环境等方面,分析各种因素对大学生健康行为的影响。

Bronfenbrenner的生态系统理论很好地为我们诠释了这种受多维度因素影响的个体行为的发展历程[21]。具体来说,人类行为发展除了个人的内在因素,还受外部环境的影响。而外部环境可分为如下四个生态系统,且这些系统之间又是相互影响的。

1.微系统,即这四个生态环境中最核心也是最具亲密关系的系统,指的是人们直接面对的环境,即可以每天面对面沟通传播的环境。如家庭成员、学校同学、亲密朋友对接种HPV疫苗等健康行为的看法和影响,都属于这一层面。当然,这些人际圈对个体态度、健康行为的影响及比重或有不同。在幼年期,家庭对个体发展起着几乎是决定性的影响。而随着年龄的增长,有研究发现同龄人的影响或许会更为显著。Steinberg等人的研究即从这个角度出发,探讨了家庭和同龄朋友的健康观念是如何分别影响青少年的不良行为的(酗酒、抽烟、吸食大麻等)[22]。

2.中系统,即由内向外的第二个生态系统。这一系统由微系统中不同方面的人际圈的联系构成。换句话说,不同的人际圈并不是单独对个体产生影响的。事实上,它们交织在一起,或协同或对抗地作用于个体。举例来说,某位家长的教育观念或许和学校老师相左,那么,这个学生对学校规范准则的态度可能会表现得和其他学生不同。例如Vieno团队就从个人、班级和学校层面着手,讨论了这三个层面是如何共同影响青少年的社区意识的[23]。HPV疫苗接种行为同样离不开中系统层面的影响。

3.外系统,即对个体态度、行为间接产生影响的外部环境,此为第三层系统,比如社区环境。这些外环境在很大程度上决定了个体是受到积极的保护,还是受到消极的影响。例如,当处于高犯罪比例、贫民区等危险因素更多的社区环境中,个体会更容易产生暴力行为。相反,社区层面的积极干预可以起到一定的预防作用[24]。代俊等人进一步指出,社区环境包含了社区服务和建设两个方面。社区服务可指对健康知识、行为的宣传活动,而社区建设则可指社区的运动场地等[25]。这两方面共同作用,可以积极影响社区居民的生活环境和健康状态。

4.宏系统,即最后一层环境系统,通常是指社会、文化背景或国家政策等社会大环境。例如国家经济、政治环境及集体主义文化、个人主义文化等。跨文化、多文化范畴的研究即需要考虑这一层环境因素。无论是个人的自我成长抑或社会化发展,或是HPV疫苗接种这一健康行为,都会受到特定的社会、文化、政策环境的影响。换句话说,其他三个生态系统对个人的影响其实都发生在宏系统中。这一宏环境所传递的观念渗透到环境成员的价值观中,并对个体行为选择起到了极其深远的影响。比如,在以集体主义为核心观念的东方文化中,家中长辈通常起着主导作用,而家庭成员亦会将家庭利益置于个人利益之上。相比之下,以个人主义为主的西方文化则更注重个体的自由发展,即使是家庭内部,也往往将个人利益置于首位。

总的来说,外部环境对个体健康行为的影响是综合的、多层面的。这四个层面虽然是各自独立的系统,但它们之间仍相互影响、相互作用,如“俄罗斯套娃”般环环相接。另外,较外层的系统以其内一层系统为中介发挥作用,并最终层层递进地影响个体的健康行为[25-26]。我国过去的相关研究多着重于单一层面的影响,尤其是最内层的微系统,即个人行为是如何受到来自家人、伴侣、朋友的影响。如一项对我国生殖健康教育的研究即从家庭影响的角度出发,指出了父母对子女生育行为的关键性作用[27]。然而,正如之前所说,单一环境层面的研究并不足以建立起足够宏大、全面的理论框架去厘清外界对个人行为的影响。而多层面、多维度的研究则可规避这些弱点。如黄俊杰等人在对青少年行为偏差的影响因素的研究中虽着重于家庭因素的作用,但也将学校氛围如师生关系等纳入考虑范围,增加了研究的向度和可信度[28]。

四、疫苗接种行为的环境影响

宫颈癌由人类乳头瘤病毒(HPV)引起,在我国香港是最常见的致死性癌症之一①参见 http://www.chp.gov.hk/en/content/9/25/56.html,2018年 5月 15日。。幸运的是,宫颈癌疫苗虽不能治愈宫颈癌,但已被证明能为未染病的女性提供有效保护②参见 http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/Jun_2013/en/,2018年 5月 15日。。同时,该疫苗对年龄在6至26岁的年轻女性尤为有效。自从2006年美国食品与药品监督管理局批准该疫苗进入市场后,越来越多的国家和地区开始为公众提供疫苗注射,其中也包括香港地区。自引进后,香港特区的政府机构一直致力于该疫苗的推广。香港家庭计划指导会甚至已经开始推出针对特定人群的免费疫苗接种计划。与此同时,在之前尚未引入该疫苗的内地,也曾出现过“赴港接种”的热潮。尽管如此,香港女性的接种率却并不高[29]。一面是内地的积极态度,一面是香港本地居民的冷淡,在这样的情况下,是否接种HPV疫苗对在港留学生而言无疑是有待思量的。从个人心理、生理因素出发,个人选择接种疫苗多是为了提升自身健康状态,降低患病风险。所以,接种疫苗可归为预防性的健康行为。在此,个人的知觉疾病易感性或有较大的作用。对患病的恐惧会激发个人注射疫苗这一行为。另外,在港留学生对外部环境的感知,尤其是对社会规范的感知也可在很大程度上影响他们的行为。根据社会生态学理论可知,这一影响其实是来自不同层面的。

具体来说,微系统层面,即家人朋友等,是人际关系中最亲密的人群,若个人得到了来自这部分人群的支持,他们或许会更乐意注射疫苗;反之,其接种意向则很有可能降低。梅茂东的研究即肯定了家长对儿童接种流感疫苗的影响[30]。这种来自家庭成员尤其是家长的决定性影响在中国更为常见。深受儒家文化影响,中国社会非常重视家庭[31],家庭成员尤其是长辈可以在很大程度上影响和决定个体的行为。更有研究指出,母亲在家庭中扮演着卫生保健决策者的身份[32]。当母亲认为子女并无患病风险时,则会拒绝孩子接种HPV疫苗[33]。事实上,以家庭影响为核心的思想是过去研究的重点。

除了最紧密的家人、朋友外,稍远一层的人际圈也可影响个人的健康行为。这种作用在青壮年群体中尤为明显,尤其是大学生。进入大学后,青年人群开始全新的生活、学习。一方面,无论是心理还是生理上,他们都更希望展现自己成熟的一面,不再过多地依赖家庭,渴望成为更独立的人,能自己做出决定。另一方面,大学生与家人的接触时间渐短,与同学、同辈交往的机会则越来越多,其他同学的行为、态度或整个学校的氛围也都潜移默化地改变着个人的思想观念。因而,来自家庭的影响会逐渐减小,同龄人的影响渐渐增大。如Li等人即探讨了大学生的侵略性行为(如殴打他人或故意损害他人物品)及其他不良行为是如何受到室友影响的[34],Elek等也研究了同龄人对青少年物质滥用的影响[18]。

在政策层面,若国家、政府大力支持某一特定的健康计划,如 HPV疫苗接种,则相应的机构、组织会开展大量的健康教育宣传,故而大众会有更多的机会接触到相关信息,这也更有助于人们做出决策。另外,政策上的扶持,如调节价格以降低民众经济负担,或增加有接种资格的医疗组织等便民服务,也会让民众更愿意改变他们对接种疫苗的态度并选择接种疫苗。当然,政策上的推广扶植有时却并不能得到很好的效果,香港地区市民对HPV疫苗的冷淡反应即是一个佐证。除却政策,社会氛围也是一大因素。

香港作为中国的一个特别行政区,其人际交往、社会文化、经济氛围等与中国内地有所不同。在港的内地留学生在学习课程之余仍需适应这种不同,并面对不同文化环境所造成的压力,如沟通障碍等。由于远离家人和曾经的人际交往圈,试图融入异乡氛围的内地留学生相应地会更容易受到周围同龄人的影响,也更在意整个社会所构建的社会准则[35]。

因此,本研究将着重测量个人、学校、社会因素对接种 HPV疫苗的意向的影响,并提出如下假设:

假设1:个人接种疫苗的意向受到三种因素的影响,即个人因素、个人感知的学校氛围、个人感知的社会氛围。

假设2:个人知觉的疾病易感性越高,则其接种疫苗的意向也越高。

假设3:个人知觉的叙述性规范与接种疫苗的意向呈正相关关系。

假设4:个人知觉的指令性规范与接种疫苗的意向呈正相关关系。

五、疫苗接种行为的实证分析

为了更好地说明问题,本文在理论论证的基础上实证检验上述假设。相关研究已经过香港城市大学道德委员会批准审核。

1.研究方法、研究对象与变量测定

本文使用方便抽样法。因HPV疫苗的特殊性,本研究着重于女大学生这一群体。学生样本均来自香港城市大学在读内地学生。剔除无效问卷后,共收回有效问卷69份。样本年龄在20—25岁之间,平均年龄为21.26±2.08岁。问卷包含个人知觉疾病易感性、社会规范等问题。被访者还需要填写简单的个人信息,如年龄等。因本研究将对影响个人健康行为的因素进行分层探讨,故亦对各社会规范变量进行分层测量。

被试者需回答疫苗接种意向:“你是否愿意注射HPV疫苗”。备选答案为“完全不愿意”“不愿意”“中立”“愿意”和“完全愿意”。分别赋值为 1—5,数值越高表明被试者有更强烈的意图注射HPV疫苗。个人疾病易感性即被访者认为自己患宫颈癌的概率,备选答案为0—100%。在测量时,概率数值由低至高分为5档,即1表示0—19%,2表示20%—39%,以此类推。

本研究中的描述性规范即被试了解的周围人群注射HPV疫苗的比例。学校层面描述性规范由以下问题测得:“整体上,你认为有多少比例的城大学生愿意注射 HPV疫苗”;社会层面描述性规范的测量表述为:“整体上,你认为有多少比例的香港女性愿意注射 HPV疫苗”。同样,上述问题的回答设定为0—100%,并均分为5个值。

指令性规范在本文中可定义为个人感知的周围人对HPV疫苗接种的赞同或支持态度。学校层面的指令性规范为:“整体上,你认为城大学生对注射 HPV疫苗抱持什么态度”;社会层面的描述为:“整体上,你认为香港社会对注射 HPV疫苗抱持什么态度”。相应回答为:“完全负面”“负面”“中立”“正面”以及“完全正面”,分别赋值为1至5,即赋值越高,个人知觉的态度越正面。

2.统计方法

本研究运用多元回归分析来评估社会生态学理论所描述的不同层面对个人健康行为的影响。换言之,本文将运用一系列多元回归模型,逐层递进地比较分析个人层面、学校层面、社会层面对被试注射疫苗意向的影响程度,并得出最优模型。具体来说,基础模型只将被试的年龄视为自变量,不含其他预测变量。第二个模型引入了个人层面的心理因素,即个人知觉的疾病易感性。在此基础上,第三个分析模型加入了学校层面的预测变量。第四个模型又加入了社会层面的因素。Cohen等在比较多个多元回归模型对数据的匹配程度后认为,若两个模型的判决系数差值即ΔR2值有显著差异(p<0.05),则R2较大的模型更优[36]。本文数据分析使用了IBM®SPSS 24。

3.研究结果

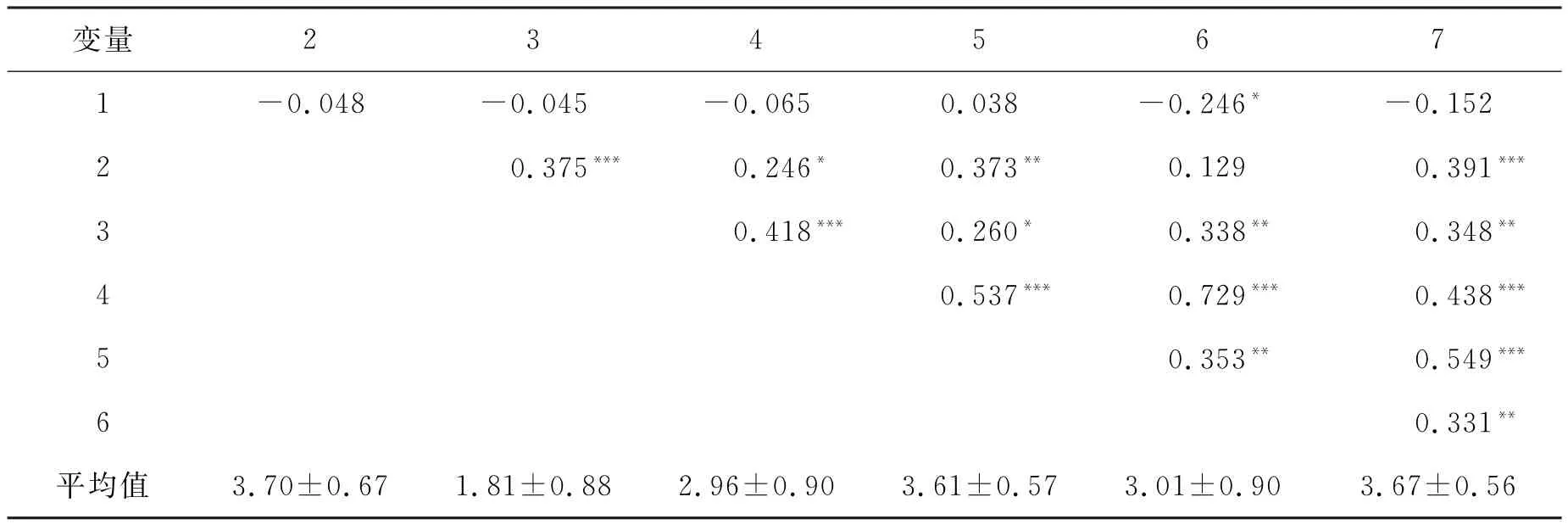

表1为各预测变量之间的相关系数和各变量的平均值。不难发现,各变量之间的关联性极高,且多呈正相关。

表1 预测变量相关系数

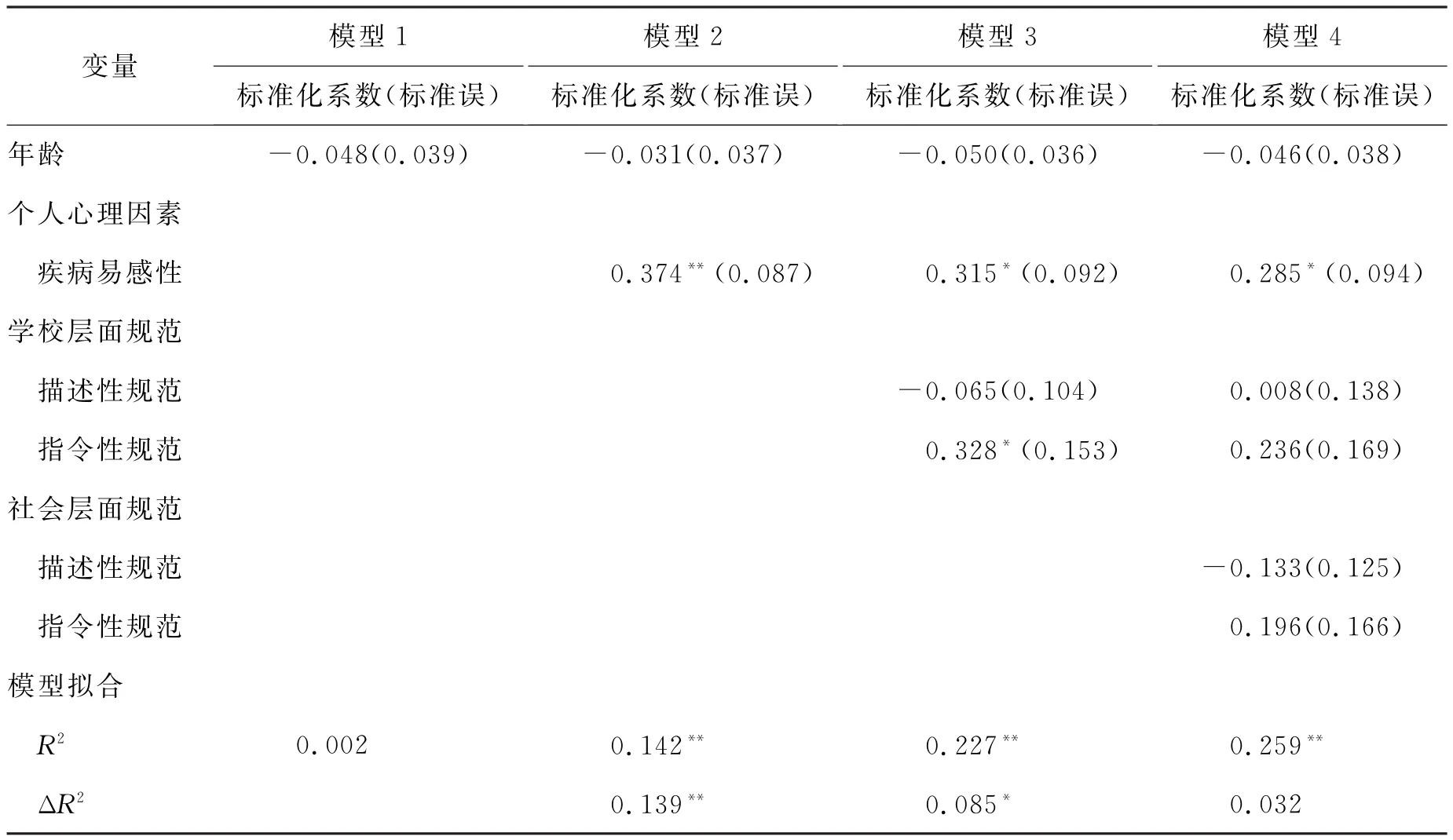

表2展示了各个多元回归模型的标准化系数及模型拟合度(个人接种疫苗的意图)。结果显示,除基础模型即模型1外,另外三个模型均呈现了较高的模型拟合度(p<0.01)。其中,模型4有最高的拟合度(R2=0.259,p<0.01)。模型间比较结果显示,模型2显著优于模型1,而模型3则比模型2更契合样本数据。出人意料的是,模型4并没有显示出更优的拟合度(ΔR2=0.032,p>0.05)。这表明社会层面的因素并不能更好地解释社会规范如何对个人疫苗接种意图产生影响。因而,从统计学角度来看,包含了个人心理因素和学校层面社会规范的模型 3为最优模型(R2=0.227,p<0.01)。

模型2中个人感知疾病易感性能显著影响疫苗接种意图(β=0.374,p<0.01),即认为自己患病的可能性越高,被试接种疫苗的倾向也就越高。这种相关性即使在引入了其他层面的影响因素后仍然存在(模型 3:β=0.315,p<0.05;模型4:β=0.285,p<0.05)。因此,假设 2成立。根据模型3,除了个人知觉疾病易感性外,学校层面的指令性规范与个人接种疫苗的意图也呈正相关关系(β=0.328,p<0.05)。换言之,当个体感知到校园中其他同学对 HPV疫苗持更正面的态度时,其接种疫苗的倾向性就更强。可推断,假设4在模型3的条件下是被支持的。有意思的是,描述性规范并没有对个人疫苗接种行为产生统计学上的影响。另一方面,如果细看模型4中各预测变量的标准化系数,不难发现除了个人知觉疾病易感性外,其他变量均不呈显著相关性,即个人知觉的疫苗接种率和个人感知的周围同学、香港社会对HPV疫苗的态度均与接种意图无关。因此,假设1只被部分支持,而假设3被拒绝。

表2 多元回归模型比较

六、讨 论

人是一种社会性生物,在个体的发展历程中,每个人都要经历从自然人向社会人转化的过程。这一过程是漫长的,贯穿生命始终的。个人的健康行为虽是个人意志和心理因素的表现形式,但也深受社会文化观念、社会规范的约束和调节。这种作用力又是来源不同的,即来自不同的环境。最终对人类行为产生影响的,是这些环境以及个人心理、生理状态综合作用的结果。然而长期以来对健康行为的调查多停留在单一解释的阶段,多数学者并未考虑到外界环境对个体影响的复杂性和多面性。本文即以此为中心,综合探讨了个人心理因素和来自不同层面的社会规范是如何影响健康行为的。

研究具体以HPV疫苗的接种意向为例,探讨了在港内地女学生对社会规范的感知与健康行为之间的关系。结果显示,较高的疫苗接种意向更多是来自于对疾病本身的恐惧。这一结论与过往文献是相似的,个体对疾病和疾病严重性的畏惧往往是改变人们行为的重要原因之一[1,37]。当女性认为自己有极高的患宫颈癌风险时,她们会更愿意接种疫苗[38-39]。

另一方面,个体感知的指令性规范也可积极引导健康行为的转变。当个体认为大众对某一健康行为持正面态度时,他们往往更愿意考虑去实施这一行为。然而本研究的结论只支持了学校层面指令性规范对行为转变的指导意义,香港社会对接种HPV疫苗的态度正面与否对个人的意向并没有直接影响。这或许是因为在港内地学生所接触的更多是身边的同学,因而他们会更加在意同学的意见以及学校的潜在准则。其实,同龄人群对个体行为的影响一直是人际传播研究的热点。不仅疫苗相关问题,同龄人对其他健康行为的作用也广受研究者关注。这些研究均在一定程度上肯定了同龄人的影响,Real和Rimal更是分析了大学生感知的描述性规范是如何影响他们的酒精摄入的[17],也肯定了描述性规范对大学生健康行为的正面作用。然而,本研究的样本数据并没有体现出这种相关性,无论是学校层面还是社会层面,个人预测的疫苗接种率高低并不是这些大学生选择注射疫苗的决定性因素。Hopfer和Clippard的一项关于女大学生HPV疫苗注射的研究也得出了类似的结论[40]。虽然描述性规范并不会直接作用于被试的接种意向和接种决定,但有意思的是,那些已经接种的被试表示她们的很多朋友也已经接种了。

与香港地区不同,中国内地于 2016年才正式批准 HPV疫苗上市。尽管如此,内地居民对HPV疫苗却是早有耳闻,不少有条件的人甚至特地赶到香港注射疫苗。政府对HPV疫苗的正式引进无疑给广大群众带来了更多便利。研究指出,我国内地居民对HPV疫苗的接受度相对高于我国香港及台湾地区[32]。然而,大部分人群对HPV疫苗的认知程度仍较低,因此 HPV疫苗的推广和普及或许未必如想象的那样顺利。如上文所提及,HPV疫苗对年龄在6至26岁的年轻女性尤为有效,但有研究发现部分家长会拒绝让年轻的子女注射HPV疫苗,因为他们认为接种后会导致子女过早的性行为[41]。一项对甘肃地区女性对HPV疫苗认知和接受程度的研究指出,绝大多数被访者在对HPV疫苗没有任何了解的情况下就表示愿意接受疫苗接种,另有超过一半的被试表示只愿意接受政府提供的疫苗,但对其他医疗机构提供的疫苗持观望态度,更有近八成的被试表示希望由国家来承担疫苗的费用[42],可见疫苗的安全性也是选择时的重要考量。而要推广疫苗,相应的知识普及是必要的。正如唐桂丹等人在文献综述中提及的,大众对疫苗的认识,如安全性、有效性和价格等都是影响他们接种的潜在因素[32]。在人们全面了解相关信息后是否还有较高的接种接受度是未知的。因此,本文结论或对HPV疫苗在内地的推广有一定的参考意义。

当然,本文也有一定的局限性。过小的样本量降低了研究结论的可靠性和普适性。另外,过往文献也指出,其他相关因素如家庭收入[43]、教育程度[44]、家族病史等[45]亦可对个体的HPV疫苗接种态度和意向产生明显影响。本文未涉及这些方面,未来的研究应当对这些潜在的影响因素加以考量。

需要指出的是,并不是只有年轻女性会得益于HPV疫苗接种。事实上,HPV病毒也会感染男性,而HPV疫苗也可以有效地防止男性感染,降低患病概率,尤其是21岁以下的男性。因此,美国疾病控制与预防中心建议无论男女都注射HPV疫苗①https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine.html,2018-07-05.。诺贝尔医学奖获得者哈拉尔德·楚尔·豪森(Harald zur Hausen),也就是发现了HPV病毒与宫颈癌关系的德国病毒学家甚至认为在预防宫颈癌这一问题上,只给男性注射HPV疫苗会比只给女性注射更为有效[46]。然而,每每提到HPV疫苗时,人们往往将关注点放在女性身上,男性似乎总被忽视了。本文的实证研究部分也着重针对女性群体,而未将男性考虑进来。未来的研究也应着重考虑社会规范是如何影响男性群体HPV疫苗接种意向的。

综上所述,本文以HPV疫苗接种为切入点,探讨了内在因素和外部环境是如何影响个人实施健康行为的意向的。具体来说,个人的内在健康考虑,如对疾病的恐惧、改变不良行为后预期可获得的益处,是影响实施健康行为意向的一大因素。外部环境如人际交往、社会氛围、政策环境、健康传播等,也起到了显著作用。而这些外部的环境系统又可细化为不同的层面,它们虽是相互独立的系统,却又相互影响、相互渗透,如网络般交织在一起,最终作用于个人。值得注意的是,社会规范虽被广泛认为可对个人产生显著影响,但将规范分为不同类型(如描述性规范和指令性规范)和不同层面(如学校层面和社会层面)之后,这种影响的效果或许会有不同的表现形式,如本文实证部分所得结论。因此,本文讨论的虽是特定的健康行为,但相关结论可推广至其他健康行为的研究中。