文脉视角下的小城镇历史文化展示利用体系研究

2018-12-06张梦洁

张 雨 张梦洁

(西南交通大学建筑与设计学院,四川 成都 611756)

0 引言

将整合后的历史文化进行展示利用,是将固有历史遗产“活化”的过程,小城镇在历史发展的长河中兴衰沉浮,如何寻得具有自身特色的文化展示利用道路值得思考。但我国小城镇发展仍面临诸多问题:首先,文化展示利用忽视城镇历史传承,重效益轻内涵。中小城镇历史的整体格局在城市化过程中匆忙地将自身的历史文化转化成经济效益,场所识别度和认同感的缺乏与高质量、精细化的城镇发展方向相悖。其次,历史城镇脱离城乡体系孤立讨论,缺乏区域观。城镇历史保护在文化展示利用体系上缺乏从“区域—城镇—街区”多尺度视角[1]。因此历史遗产和文化的价值在区域的大环境中讨论更具内涵和影响力,因此历史文脉的梳理不仅限于建筑、景观和街区层面进行。

1 文脉视角下历史文化展示利用体系构建策略

“文脉”(Context)一词起源于语言学,最初指语言段落的内在联系,强调局部与整体的关系,广义可引申为各种要素之间的内在联系[2]。西方文脉主义传入我国后,多用于强调基于历史文化的传承进行城镇文化载体、文化环境、文化内涵的全面规划与保护,即结合现代城市中的新要素,对城镇文脉要素的重新优化达到功能和历史空间整合的目的,实现历史文化的保护与传承[3]。城镇的历史文脉发展紧密依赖其所在的区域的历史发展和城市变迁,所扮演的历史角色随着区域文脉要素的更替和重组而发生变化。将城镇置入区域文化背景的发展总脉络进行讨论,有利于城镇历史文化的整体性保护,也为其整体的展示利用体系构建打下基础。

1.1 历史文脉梳理的主要内容和方法

城镇的发展伴随着人类对大自然的改造,自然地理环境反之影响城市格局,因此不同的自然地理环境也就形成了不同的城市和地域文化[4]。空间与文化的差异,增进了人对城市的识别与认知,并遵循这些特征而代代相传。基于文脉的内涵、历史文献记载和实地踏勘走访,研究内容主要从自然、城镇、地域文化三个方面入手。自然地理特征是城镇发展的基础,是历史文化展示利用的大舞台;城镇空间格局是历史文化的物质空间载体,其包含的物质文化遗产是变化的城市中不变的印记;地域文化及非物质文化遗产是历史留下的活化石,是城镇特色的动态呈现,同时能够反作用于物质空间,强化城市场所与居民的互动。

城镇历史文脉梳理的方法主要有:历史沿革分析法、文脉要素分类法、非物质文化遗产评价法等。历史沿革分析法是通过海量的文献查阅和实地踏勘问询,对城镇所在地域的历史发展和城镇本身的历史形态及文化内涵的演进过程进行完整的回顾;文脉要素分类法指通过梳理城镇的自然地理、城市格局、文化遗产、地域民俗等文脉类别,对城镇具有历史文化内涵的空间特征、场所地点、人物事件和民间风物等进行分类和空间落位;非物质文化遗产评价法是对非空间载体类的要素进行分类与评估,以便确定其具体内容及展示方法。

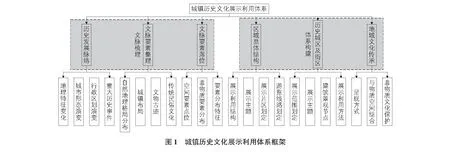

1.2 小城镇历史文化展示利用体系构建

在文化展示利用方面宜强化对区域历史文化价值和影响的挖掘,展示体系宜分等级、分类型进行构建(见图1),全面囊括梳理后的文脉要素,更好对接相关保护规划。

2 罗江区历史文脉梳理

罗江区位于成都平原北部边缘,隶属四川省德阳市市辖区,南距德阳18 km、四川省省会成都66 km。罗江自古为出川入蜀的交通要道、物资集散地和兵家必争之地,史称为“三国险阻区,两川咽喉地”[5]。1996年经国务院批准建立罗江县,1999年经四川省人民政府批复为“省级历史文化名城”[6]。

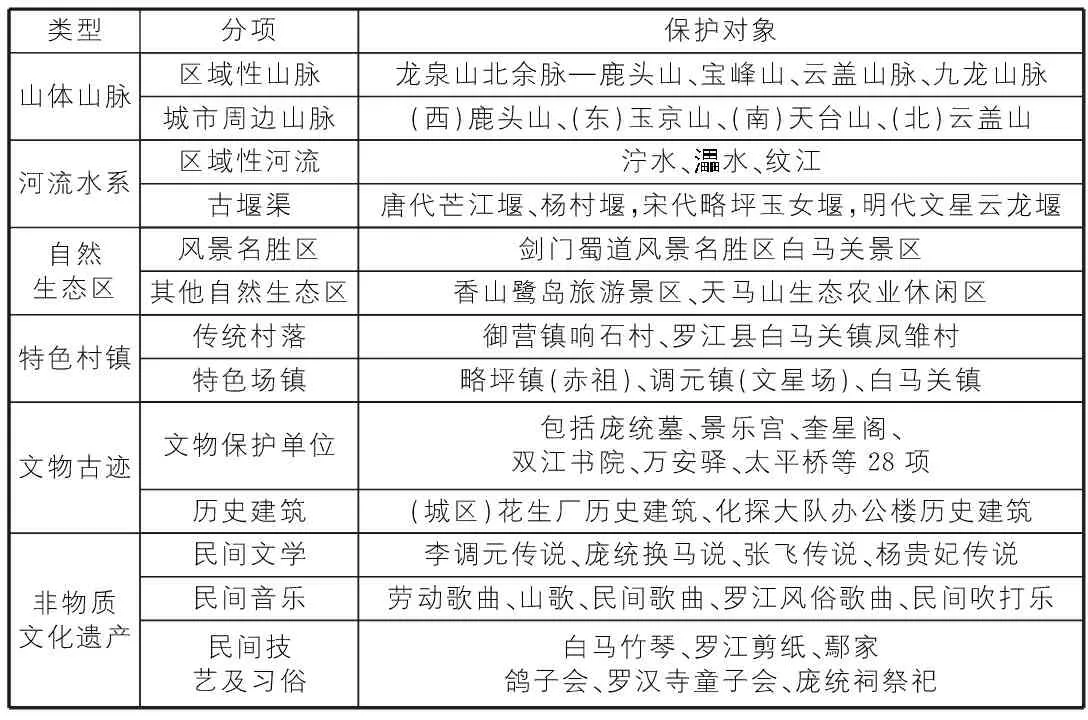

罗江区历史文脉要素整合具体可扩展为山体水系、自然生态、特色城镇、传统村落、历史文化街区、文物古迹、非物质文化遗产等具体内容(见表1),为下一步历史文脉的空间落位提供完善、清晰的基础信息。

表1 罗江区文脉要素梳理

历史文化要素主要集中分布在县域西南白马关一带和罗江县城内,分别代表了三国蜀道文化和自然、人文景观相融合的地方文化,由旧时金牛古道线路串联。总体上历史文化要素呈点、线、面的分布规律:罗江县城、白马关镇、调元镇为要素集中片区,其中罗江县城和白马关镇的历史要素大多落在金牛古道历史线路上,其余要素点位主要于区域西北及东南部零星分布。

3 罗江区历史文化展示利用体系构建

3.1 区域整体历史文化展示利用

将梳理后的文脉要素与历史文化展示利用体系框架进行整合,罗江形成“一带双核、四区三环”的全区历史文化展示体系。其中“一带”为古蜀道文化展示带,“双核”为罗江县城、白马关,“四区”为蜀道古城文化展示区、调元雅士文化展示区、传统农耕民俗文化展示区、生态文化展示区。“三环”基于现状及相关规划的道路交通形成环线。

展示主题层面,基于南街历史文化街区,突出奎星阁,建立罗江老城历史文化片区,展示罗江传统民俗文化;依托白马关,建立大霍山风景名胜片区,展示三国文化;建立以醒园,李调元读书台为重点的调元镇名胜片区,展示“调元文化”。

线路规划层面,以五丁谷、白马关、宝峰寺至罗江县城形成蜀道古城文化展示环线;以古城范家大院、慧觉镇、新盛镇、鄢家镇形成传统农耕民俗文化展示环线;以调元镇、调元读书台、略坪镇至罗江县城形成展示调元文化展示环线。在现状基础上,发掘湮没的历史文化,通过强调非物质文化内涵进行空间改造。重建南塔,再展“天台秀色”,充实玉京山“文山函海”内容,依山塑造“四李群雕”;云盖山修建潺亭楼,重组“潺水秋风”等历史文化景观。

3.2 历史城区及历史文化街区展示利用

历史城区的展示结构可概括为“一轴一带两心”的中心城区历史文化展示体系。“一轴”为沿太平桥、东街、围城南路围城西路、西街形成的蜀道文化展示轴,串联起沿线的景乐宫、太平桥、八景苑、双江书院、奎星阁至万安驿等历史文化要素,该轴线可向西延伸至白马关,向东延伸至响石村的范家大院。“一带”即沿纹江延伸至茫江堰形成的滨江展示带,北起水、茫江堰,串联云盖山公园(含金雁桥、张任墓)、翰林公园、潺水门、太平桥、玉京山景乐宫、天台山公园以及规划的周家坝湿地公园。“两心”分别是以南街、奎星阁、双江书院为节点的古城文化展示中心和以景乐宫、四李群雕、太平桥为节点的诗书廊桥展示中心。

3.3 非物质文化遗产与传统地域文化展示利用

非物质文化依赖相应的城镇空间和生活场所而存在,所对应的物质空间类型也各不相同。非物质文化遗产可分为生活性、商贸性和文化性,分成强调传统生活方式、社会网络、传统手工艺、知识技艺和传统秩序、礼仪宗教[7]。因此非物质文化遗产与传统地域文化展示利用针对不同的类型进行。根据呈现方式的差异,针对某方面特点突出的非物质文化遗产,采用主题深入开发,例如演出、民俗集会等;将分散但具有相似属性的单一非物质文化遗产采用联合集中开发方式,例如民间手工艺、特色饮食等,可与商业街区有效结合[8];增加体验式的展示利用方式,通过游人充分的参与激活传统民俗文化的生命力。

4 结语

本文以罗江历史文化展示利用体系构建为例,基于文脉视角,为历史城镇展示利用结构、展示主题、线路规划和呈现方式提出引导性建议。文脉视角在实际规划中的运用应当充分考虑历史与现状、城镇与区域的一体化和延续性,以保护和传承为前提,社会、经济、文化三者相协调,才能够使得历史文化展示利用体系良性运转。