论司法公众参与范围的决定性因素*

2018-12-05尹振国

尹振国

(最高人民法院 中国应用法学研究所,北京 100745)

一、问题的提出

随着人类社会进入21世纪,社会公众参与国家政治生活的广度和深度不断加大,方式也日益多样。“在法治发达国家,公民参与社会公共事务的机会越来越多,人们越来越意识到需要考虑政策中的社会因素”。[1]作为上层建筑的一个组成部分的法律也受到了影响。从世界法治发展趋势来看,国家通过各种形式吸引社会公众参与司法活动,发挥社会公众在司法活动中的积极作用,被认为是一个国家或地区政治民主的一个重要标志。司法民主化是政治民主化的题中应有之义,随着政治民主化的推进,社会公众参与司法活动的要求和呼声不断高涨。2014年,《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》强调要在司法调解、司法听证、涉诉信访等司法活动中保障人民群众参与。人民群众参与司法活动是司法民主的重要体现,是司法公正的重要保障,是司法公信的重要来源。在公众参与刑事司法的理由问题上,课题组的调查结果显示(见表1):69%的人选择监督司法,56.9%的人选择提高司法民主,33.8%的人选择以大众化弥补职业化的不足,42.5%的人选择最大限度地实现共识以增加裁判的可接受性,39.8%的人选择反映民众诉求。

表1 公众参与刑事司法的理由调查统计表

作为法律运行必备环节的司法(法律适用)是一种专业化、职业化程度非常高的活动①。在17世纪初,英国法官爱德华·柯克提出司法需要“技艺理性”,他以此为由拒绝了国王詹姆斯一世审理案件的要求,他说:“的确,上帝赋予了陛下卓越的技巧和高超的天赋,但陛下对英格兰本土的法律并没有研究,而涉及陛下之臣民的生命或遗产货物财富的案件,不应当由自然理性,而应当依据技艺理性和法律的判断来决定,而法律是一门需要长时间地学习和历练的技艺,只有在此之后,一个人才能对它有所把握。”[2]技艺理性不同于自然理性,前者需要长期的学习和实践才能获得,是一种实践理性,而后者则是与生俱来的。司法权是一种判断权,这种判断权不同于社会大众的情感判断、道德判断、价值判断,它是一种专业性的判断,必须经过长期的学习、司法实践才可能被掌握。因此,司法人员的职业化、专业化是司法现代化的重要标志。

司法的职业化、专业化并不意味着将社会公众拒之于司法的门外,而是意味着社会公众参与司法有其限度。司法的职业化、专业化也可能造成司法专横、专制的不良后果,为防止这一不良后果,有必要吸收社会公众参与到司法活动中来,陪审制度就是社会公众参与司法活动的典型制度。司法的民主化必然要求司法的平民化、大众化,如何处理好司法的精英化和大众化的关系,这就涉及到社会公众参与司法活动的范围问题。换言之,在推进司法职业化、专业化的同时,也要为司法的大众化设定一定的运作空间。

二、限定司法公众参与范围的原因

“公众参与”概念是随着参与民主理论的兴起而流行的,要对公众参与进行界定,需要结合参与民主理论产生及发展的历史进行分析。“参与式民主”(Participatory Democracy)的概念是由美国学者阿诺德·考夫曼于1960年首次提出来的,之后该概念被广泛运用于基层民主领域,但并没有被上升到国家政治生活层面。1970年卡罗尔·佩特曼在《参与和民主理论》一书中批判了传统以精英主义思想为核心的民主理论,她认为:“当代精英主义的民主理论实质上是不充分的民主理论,真正的民主应当是所有公民的直接的、充分的参与公共事务的决策民主,从政策议程的设定到政策的执行,都应该有公民的参与。”[3]

在法学视野中,公民参与国家事务是公民的基本权利。法律的基本内容是权利与义务,将“刑法适用的公众参与”中的“公众”界定为“公民”是比较适宜的。换言之,“公众参与”、“公民参与”是同义词。群体是由个体组成的,“公众参与”中的“公众”既包含个体,也包含个体组成的团体。因此,这里的“公众”既指不特定的公民,也指多数公民。司法的公众参与的目的是为了维护公共利益,在公共活动领域,公民是“公共人”而不是“经济人”,不能以个人利益为出发点。为防止司法的公众参与沦为牟取私利的工具,必须对公众的范围加以限定,司法的主体如法官、检察官、律师以及与司法的过程和结果有利害关系的人如被告人、罪犯及其亲属等就不能成为公众参与的主体。按照正当程序的原则,任何人不得作为自己案件的法官,同样,与司法有利害关系的人是不能作为司法公众参与主体的。司法的主体以及与司法有利害关系的人已经参与了诉讼,如果让他(她)们作为社会公众参与司法实属“叠床架屋”,毫无必要。因此,“公众参与”中的“公众”部分要强调公众参与事务的公共性,“公众参与”的活动不是私人活动,而是关系到不特定公民或多数公民的公共事务。而且,公众参与公共活动是由公民自主决定的,而不可能是被迫的。“公众参与”的主体是公民个体,公民或是单独参加社会公共活动,或是结成社会组织参加社会公共活动。总之,“公众”是由个体公民组成的。

国外的“公众参与”概念可以分为三类:学术性的、外国政策法律规定的、国家政策法律规定的[4]。世界粮农组织、联合国欧洲经济委员会和国际劳工办公室组织的林业公众参与专家组将“公众参与”界定为“一种自愿程序,人们单独地或者经由有组织的团体,能够据之交流信息、发表意见以及明确表达利益诉求,并因而可能影响有关事务的决策或者结果”[5]。从此定义中,我们可以看出,公众参与的方式和目的就是交流信息、发表意见、明确表达利益诉求、影响有关事务的决策或者结果。换言之,“公众参与”是一种有目的的行为,“参与”的实质就是对公共活动施加一定的影响力,而影响力的大小与“参与”的深度相关。

在主权在民的时代,公民直接参与公共活动,维护社会公共利益,有利于克服代议制民主的弊端,也有利于缓和“精英”和“大众”的矛盾。“公众参与”不仅意味着国家对公民权利的尊重和保护,也意味着公民权利对国家权力的监督和制约,防止公共权力滥用,确保公共权力为公共利益服务,而不是为私人利益服务。因此,“公众参与”的核心和实质是公民权利的尊重、保障和救济[6]。

“司法的公众参与”中的“公众参与”指的是“制度化”参与,而不包括“非制度化”参与。亨廷顿指出:“制度化是组织和程序获取价值观和稳定性的一种进程”[7]。制度化有利于增强公民对社会生活的可预测性,有利于社会生活的规范、有序。法律就是社会生活制度化的重大成果,很难想象没有法律的世界是一个怎样的世界。“非制度化”是指“制度所蕴含的价值取向和角色期望没有内化为组织或公民个体的价值取向和角色期望”[8]。“非制度化”的表现就是非规范化、非法律化、非程序化、潜规则风行等,其背离了“制度化”所包含的规范化、法律化、程序化等要求,必然导致混乱和无序。司法中的非制度化参与的表现有:利用权力、金钱、关系、面子、人情、舆论、伦理、道德等等,采用制度外的方式影响司法。而刑事司法本身应当是一种制度化的打击犯罪、保护人权的方式,公众的参与也应采用一种制度化的方式,否则,就会偏离法治的轨道。因此,“司法的公众参与”仅仅包括制度化、规范化的公众参与。同时,“司法的公众参与”要防止司法的民粹化倾向,防止司法沦为“多数人的暴政”。

综上所述,司法的公众参与指的是与司法的过程或结果无利害关系的公民个人或者公民组织自愿地通过信息交流、发表意见、参与司法决策等方式,旨在影响司法决策或结果的制度化的行为。也就是说,司法的公众参与必须采用程序化、法治化的方式。

公众参与司法无疑有助于实现司法民主和提升司法公信力,但是不是所有的公众都应当参与司法?是不是公众应当参与司法的整个过程,并在司法决策中起主要作用?公众应当被分享多少司法的权力?这涉及到公众参与司法的广度和深度问题,这一问题也是设计司法公众参与制度首先应当考虑的问题。

在现代民主社会,公众的确有充分的理由参与到司法中来,但是这并不意味着公众应当或者有必要参与到所有的司法活动中来,即公众参与司法活动的范围不应当是毫无限制的,公众不宜过多地参与到某些特殊的司法活动中来。就刑事司法而言,其包含了包括立案、侦查、审查起诉、审判、刑罚执行等环节,并不是每个环节都适宜公众参与,典型的是刑事侦查活动。

事实上,公众参与只是一种价值中立的参与政治或者非政治活动的形式,不能将公众参与本身作为判断活动是非成败的标准。公众参与也有其局限性:其一,公众参与有可能导致决策的延迟或者使决策局限在短期的目标上来;其二,公众参与涉及到的人多,耗时长,可能会影响到决策的效率,在有些决策问题上久拖不决。陪审团制度的一个重大弊端就是耗时长、成本高、效率低。在美国辛普森杀妻一案中,陪审团审理的时间长达一年四个月,耗费公款900多万美元。其三,公众参与难以解决代表性的问题。无论是何人参与,以何种形式参与,实际参与人都难以代表所有有资格参与的人。其四,公众参与可能会影响决策的质量问题,特别是在一些专业化程序很高的决策领域尤其如此[9]。其五,公众可能会被人操纵做出不理性的行为。社会心理学家勒庞认为:“群体永远漫游在无意识的领地,会随时听命于一切暗示,表现出对理性的影响无动于衷的生物所特有的激情,他们失去了一切批判能力,除了极端轻信外再无别的可能。”[10]换言之,在群体之外的个体可能十分理性,而群体之中的个体则可能十分不理性。充分认识公众参与的局限性是制定和实施公共参与方案的前提,也是确保公众参与取得实效的必要条件。

在汉语中,“决策”的意思是:“在人们改造世界的过程中,寻求并决定某种最优化目标和行动方案。”[11]简言之,决策就是决定做什么或者不做什么。司法是一种判断权,就是法官依照法律实体和程序对当事人提出的事实主张或法律主张在是非、曲直、真伪、正误等方面进行判断、辨别、选择。司法的过程表现为一种决策。司法权是一种公共权力,司法权运行的结果不仅关系到当事人的利益,而且涉及到公共利益,因为法治是一种规则之治,司法总是以相同的法律规则适用于相同的情形,在此种意义上,司法具有公共决策的性质。美国有托马斯教授认为:“公民参与适宜度主要取决于最终决策中政策质量要求(quality)和政策可接受性要求(acceptability)之间的相互限制。”[12]2也就是说政策质量要求和政策可接受性要求是公众参与司法范围(广度和深度)的两大决定性因素。另外,公众参与的范围还要考虑到公众参与实现能力问题,这里的“实现能力”指的是公众参与所必须的客观条件,如果客观条件不完备,不宜扩大公众参与的范围。

三、司法公众参与范围的决定因素之一:司法的质量

(一)司法公正和司法效率因素

公正和效率是司法追求的两大目标,也是评价司法质量的两大标准。

公正是司法的灵魂,司法的公正表现在过程的公正和结果的公正,也就是程序的公正和实体的公正。司法的公正具体表现是法律面前人人平等,法官处于中立地位,以事实为基础,以法律为准绳,类似的案件得出类似的裁判结论。就整个社会来说,司法公正意味着司法对社会利益的分配能得到公众的认同,司法裁判是社会是非、善恶、真伪的主要判断标准。在普通公众参与司法是否有助于实现司法公正的问题上,课题组的调查结果显示(见表2):44%的人选择有,35.3%的人选择可能有,12.5%的人选择难说,仅5.3%的人选择不会。可见,大部分人认为公众参与司法有助于司法公正的实现。

表2 普通公众参与司法是否有助于实现司法公正调查统计表

“迟到的正义是非正义的”,这句法谚蕴含着对司法效率的追求。所谓司法效率就是司法收益和成本比值,比值为正,司法效率高,反之,司法效率低。“法经济学的效益理论认为,在资源日益紧张的社会现实下……有效利用资源便是最大的正义”[13]。随着中国社会的发展,人民的法治意识日益高涨,通过司法解决纠纷的行为越来越多,中国社会真正进入了一个“诉讼爆炸”的时代,“通过司法机关的严格执法和裁判公正,从而有效地解决冲突和纠纷,减少和防止各种社会冲突给社会造成的各种损失和浪费”[14]66。如果司法机关不能及时高效地处理纠纷,就不能及时有效地维护公民的合法权利,违法行为也不能及时地得到应有的惩罚,公民对司法公正的信心就会削弱。

司法公正和司法效率两者是辩证的关系,司法公正有利于提高司法效率,司法效率有利于促进司法公正。在一定的条件下,司法公正和司法效率会发生矛盾:过度追求司法公正可能会耗费大量的司法资源,而过度追求司法效率又可能损害司法公正。在两者不可兼得时,要维护司法公正,“只有公正的司法才是最有效率的。而不公的裁判甚至枉法的裁判不仅不能及时解决冲突和纠纷,而且会诱发社会的情绪和行为,导致社会的无序和混乱状态的加剧。因此它是最没有效率的”[14]60。

(二)司法的专业化和职业化因素

司法是一种在事实、证据判断基础上应用法律的活动,其具有不同于立法和行政的特点,其是具有高度专业化的活动。无论是从司法的历史还是发展趋势来看,司法都表现出了高度专业化的特征。司法的专业化表现在:实体法和程序法都是由专有的概念、术语等构成;适用法律的人绝大多数具有法律专业背景、受过法律的专业训练;适用法律的过程使用的是法律思维;法律适用的结果也是专业性的;甚至法律建筑、服饰等等都具有独特的风格。法律是一种技艺,仅仅依靠自然理性难以掌握,法律适用依靠的是技艺理性,需要长期的专业训练才能获得。司法权本身是一种判断权,公正是司法首要的价值追求,因此,司法权必须具有超然、中立于纠纷双方的特性,这也决定了司法是一种专门的技艺,不是人人都应掌握或者人人都能掌握的。

司法的专业化、职业化虽然不是司法公正和效率的充分条件,但是其是司法公正和效率的必要条件。司法的专业化和司法人员的职业化是法治现代化的重要标志。司法的专业化是司法公正的重要保障,司法人员只有具有较高的法律素养才能公正地行使司法权。司法的专业化还有助于排除外界干扰,真正地依照事实和法律作出公正的裁判。专业分工有助于效率的提高,司法的专业化是提高司法效率的必由之路。在“诉讼爆炸”的时代,只有实现司法的专业化和司法人员的职业化,才能高效地处理各种法律纠纷,更好地维护社会秩序。

同立法权和行政权相比,司法权是最弱小的,汉密尔顿指出:“司法部门既无军权、又无财权,不能支配社会的力量和财富,不能采取任何主动的行为……既无强制,又无意志,而只有判断。”[15]“只有判断”的司法权何以发挥作用、何以取信于民?司法权完全凭借的是法律专业知识和技能以及对公正孜孜追求。

贺卫方教授在《复转军人进法院》一文中论述了法官专业化的必要性,他继而认为法官和医生一样都应当先经专业训练以后再执业[16]。司法人员的专业化和职业化是法治现代化的必然要求,没有现代化的法官群体,就没有法治。

既然司法的专业化是司法公正与效率的必然要求,那么,司法的专业化就是司法质量的主要衡量标尺。刑事司法的过程和结果影响到公民重大权益的限制和剥夺——重则剥夺生命,轻则限制资格,刑事司法理应高度地专业化。专业化的结果就是建立起“壁垒”,限制非专业人士的加入或参与,因为非专业人士不具备专业知识和技能。也就是说,司法的专业化限制了公民参与。

法治越发达,司法的专业化程度越高,对公民参与司法加以限制是有正当理由的。事实上,在法治发达国家,公民参与司法的范围是有限制的,例如对宪法案件的审理就不邀请陪审员参加,对知识产权案件的审理就需要邀请专业陪审员参加。司法高度的专业化也意味着司法的程序和结果高度的结构化,高度结构化不仅有利于增强公民对法律的可预测性,而且也起到限制司法人员权力的作用。因此,在刑事司法中引入公民参与必须考虑到刑事司法的质量要求,如果没有事先考虑这一问题,公民参与可能会损害刑事司法的质量。

效率也是司法的质量要求,在引入公民参与时也必须考虑到效率问题。陪审团因低效和成本高的问题而一直遭人诟病:一般而言,陪审团审理的案件比法官审理的案件耗时长;挑选陪审员、为陪审员审理案件提供保障要耗费大量的时间和金钱。为提高刑事审判的效率,刑事诉讼法规定了简易程序,以实现案件的繁简分流,如果在简易程序中引入公民参与,无疑会降低刑事审判的效率。

司法的专业化并不意味着要排斥公民参与,而是要具体问题具体分析,在专业化要求不是很高的阶段和问题上就可以引入公民参与。司法的专业化可以促进司法公正,提高司法效率,但过度的专业化则可能会带来弊害:一是对法律专业的过度关注减少对社会生活的关注和对事物理解的广度;二是对案件事实和法律的认知可能变得越来越复杂;三是造成过度竞争,排斥其他知识的进入;四是容易造成司法人员的专制和独断[17]。

为弥补司法过度专业化的不足,需要引入公民参与,而陪审制度就是适例。陪审员所具有的普通人的知识和经验可以弥补法官知识和经验上的不足,而专业陪审员也可以弥补法官非法律专业知识上的不足。因陪审员贴近社会生活,更熟悉社区民情,更能反映民意,弥补职业法官社会经验的不足。职业法官长期受职业训练和职业环境的熏陶,难免与社会存在一定的距离和隔阂,可能会出现职业理性有余,社会经验和情感不足的问题。我国台湾将年纪轻、刚愎自用、脱离现实、违背常识裁判的法官戏称为“恐龙法官”。“恐龙法官”闹出不少笑话,在一起成年人对幼童性侵的案件中,就因为幼童不懂得出言拒绝,法官就认为没有所谓胁迫之事,因此宣告被告人无罪[18]。这样的判决显然与民众的常识相违背。美国斯坦福大学学生、游泳队选手特纳(Brock Allen Turner)因强奸一名醉酒女子被逮捕,法官以监禁会影响特纳的前途为由对其判处六个月监禁,缓期执行,这一判决结果远远低于最低法定刑期二年,在美国引起轩然大波,斯坦福大学师生发起抗议运动,要求重审此案。而非洲裔大学生科里·贝蒂犯下相似罪行,却面临至少15年监禁。有人评论此案说:“精英分子司法发挥不了作用”[19]。

四、司法公众参与范围的决定因素之二:司法的可接受性

美国佐治亚州立大学行政与城市管理研究学院的托马斯教授认为:“一旦对政策质量的核心需要被界定清楚,政策可接受性问题就变得突出了。让公众参与决策过程的主要目的是为了增强公众对决策的可接受程度,尤其是当决策执行过程特别依赖公民接受政策的情况下,吸收公民参与决策制定就显得非常重要了”[12]32。“可接受性”是指“接受客体对于接受主体而言能够具有可能或能够被接纳而不被拒绝的属性”[20]。“可接受性”分为服从和认同两个层次,前者是低层次,后者是高层次。人们为什么服从法律?对这个问题的回答通常有五种:即法律的要求、惧怕制裁、心理惯性、社会压力、道德义务[21]。而认同法律是人们内心对法律的信赖和尊重,而不是机械地听从法律的要求。“可接受性”在司法中主要表现为司法的公信力问题。“可接受性”与司法公信力成正比。

“信任是一种态度,相信某人的行为或周围的秩序符合自己的愿望。”[22]司法公信就是公民对司法过程和结果的信任、认同和尊重。信任是主观的,司法公信是公民发自内心的信任、尊重和认同,靠法律的强制力是不可能获得的。司法公信是司法合法性的基础,没有司法公信,司法就会丧失其合法性,最终失去其存在的价值。司法公信是司法权威的主要来源,提升司法公信力就是提升司法权威。“法律必须被信仰,否则形同虚设。”司法是一种公共的利益冲突解决机制。和其他利益冲突解决机制相比,其更具有公正性和更有效率(或者说效益)。可以说,司法的产生是源于社会需要的。司法权是一种裁判权,它必须是中立的、超然的、独立的。公正是司法的生命。司法是社会公正的最后屏障,是主持社会公道、伸张正义的终极性权力,司法必须具有公信,否则由谁来主持社会公道、伸张正义?

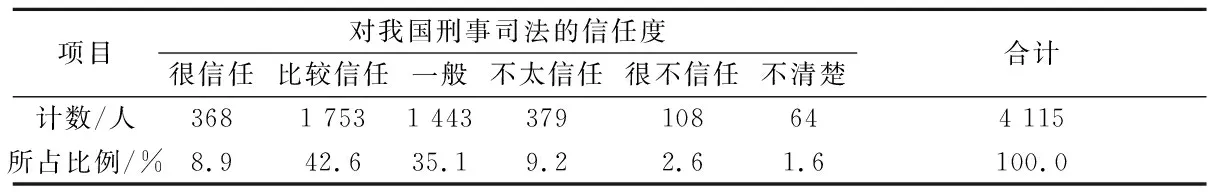

刑事司法的可接受性问题就是刑事司法的过程和结果被公民信任、认同、尊重、服从的问题。在现代社会,刑事司法遭受了不少质疑,刑事司法遭遇到了信任危机。在我国,从黄静案到许霆案,从药家鑫案到李昌奎案,从“掏鸟窝”案到“购买仿真枪”案,我国刑事司法遭遇到了信任危机。在对刑事司法的总体评价问题上,课题组的调查结果显示(详见表3):仅有8.9%的人选择很信任,有42.6%的人选择比较信任,35.1%的人选择一般,9.2%的人选择不太信任,2.6%的人选择很不信任。看来,我国刑事司法公信力仍需要提升。重塑司法形象,重新赢得公民的信任,提升司法公信力成为司法机关重要的责任和使命。

表3 对我国刑事司法信任度调查统计表

1999年年初,日本政府宣布开始新一轮的司法改革,司法制度改革审议会在考察和征求意见的基础上,形成了《支撑21世纪日本的司法制度——司法制度改革审议会意见书》,并将此意见书提交内阁。日本此轮司法改革的目标是构建使国民满意的司法制度,确立司法制度的国民基础,实现路径就是拓宽国民参与司法的各种渠道,通过国民参与司法,加深国民对司法的理解与支持[23]8-10。

司法存在的合法性基础不仅在于公正、高效地处理社会纠纷,而且在于国民对于司法的信赖。只有在人民看来司法是值得相信和信赖的,司法才能充分发挥自己解决社会纠纷的作用。司法要赢得国民的信赖就要“以谦虚的姿态去自觉地实现使国民满意的司法”[23]7。

在同等情况下,公民参与司法的过程和结果是否比没有公民参与司法的过程和结果更公正?这是一个有待实践回答的问题。可以明确的是,公民参与司法的主要目的是增加公众对司法过程和结果的可接受性。公民对司法过程和结果的可接受性程度直接影响司法的公信力。

在民主社会,司法不能搞“神秘主义”和“关门主义”,否则,司法的过程和结果就会失去社会公众的理解和支持。拒绝公众参与,公众缺少“参与感”,公众就会认为司法只是司法机关的事情,和公众无关。事实上,国家公权力的行使,都需要公众的参与,只不过参与的范围和程度不同罢了。如果没有公众的参与,国家公权力何以获得合法性基础?没有公众参与,公众怎么会感受到自己是国家公权力的主人和保护对象?如果公众对司法的过程和结果反对声音十分突出,可能威胁到法律的合法性基础。司法的过程和结果不仅要实现法律的目的,而且要赢得公众的支持。

上面已经谈到,公众对司法的过程和结果的可接受性与司法公信力有正相关关系,而公众对司法的过程和结果的可接受性又与公众参与有正相关关系。因此,要想提高司法的过程和结果的可接受性和提升司法公信力,必须引入公众参与。因此,在确定司法公众参与的范围和程度时,必须要考虑这些问题:公民对司法的过程和结果的可接受性是司法所必需的吗?如果没有公众的参与,司法能不能实现自己的目的?公众对司法中的哪些问题给予了较多的关注?

五、司法公众参与范围的决定因素之三:参与的客观条件

托马斯教授认为:“公共政策就是政府选择做与选择不做的事情……公共政策涉及调节个体行为、构建官僚体系、分配利益、征税,或者同时完成这些任务。”[24]司法的过程和结果涉及到个体行为的调整、利益的分配,司法是公共政策的工具之一。在公共政策制定和执行方面,政府(国家)居于主导地位。同样,政府(国家)决定着司法公众参与的范围。

司法公众参与的决定性因素不仅取决于司法机关的理念,而且取决于公众参与的实现能力——制度、人、财、物等,这些主客观因素决定了司法公众参与的范围总是有限制的。

(一)制度供给因素

随着民主和法治的不断发展,公众积极地、深入地加入到司法活动中来。然而在我国,公众参与司法的程度还远远不够,这与我国司法的公众参与制度的供给数量不足和质量不高有关。如果公众对司法活动参与的需求非常多,而参与制度的供给跟不上或者相反,都不利于公众参与司法活动。司法公众参与制度供给的均衡——既不稀缺又不过剩状态是司法公众参与发挥最大作用的前提。同时,在制度供给均衡的情况下,制度的成本往往是最小的。在现实中,司法公众参与正式制度供给不足是公众非制度性地参与司法(如利用网络舆论给司法机关施压、造谣、甚至游行、示威等)的重要原因。司法公众参与正式制度的质量不高直接导致公众参与司法形式化,实际效果不佳,不能达到预期的目的,严重挫伤了公众参与司法的积极性。

(二)资源投入因素

司法的公众参与,一方面需要政府发挥积极作用,提供人、财、物等资源的支持,另一方面需要公众的参与和投入,这样才能保证司法的公众参与制度的合理运行。政府和公众的资源总是有限的,如果在公众参与上投入的资源过多,势必会影响到在其他方面的资源投入。也就是说,司法公众参与的范围受制于政府和公众的资源配给。如果在司法的每一个阶段和环节都要求公众参与或者对参与人数不加限制,不仅不必要,而且会付出巨大的成本(人力、财力、物力、时间等)。

(三)法治发达程度因素

司法公众参与的范围还与法治的发达程度有关。一个国家的法治发达程度总是和经济社会发展程度密切相关的,从我国法治国家建设的进程来看,目前还未达到法治发达阶段。目前,我国仍存在城乡二元的社会结构,而且我国的法律制度总体上移植于西方,它是基于工商社会、陌生人社会的制度设计,与农村小农经济、熟人社会的实际状况存在龃龉。而占人口大多数的农民法律意识比较淡薄,对工商社会生成的法律游戏规则不熟悉,对司法不信任,甚至“信访不信法”。在这种情况下,必须让更多的公民参与到司法活动中来,接受法治训练和教育,增加公民对司法的体验感和信任感,夯实司法的国民基础。

明确司法公众参与范围是构建司法公众参与机制的前提和基础,一般而言,司法公众参与的范围由两个维度决定:一是公众参与的广度,即司法活动的哪些环节公众可以参与,二是公众参与的深度,即公众参与司法活动的层次。只有明确了司法公众参与的广度和深度两个维度,才能更好地构建与司法活动特点、公众参与目的、公众参与可行性相适应的参与机制。

注释:

① 狭义上来说,司法是法院执行法律的职权活动,只有法院才能被称为司法机关。从广义上来说,司法是司法机关(通常包括审判机关、检察机关、侦查机关等)及其司法工作人员依法执行法律的活动。本文采用广义的“司法”概念。参见石茂生的《司法及司法权含义之探讨》一文,载《河北法学》2012年第2期第18-25页。