格木人工林内荔枝异形小卷蛾的生活史及其防治

2018-12-01赵志刚王晨彬王胜坤王春胜

赵志刚,王晨彬,王胜坤,王春胜,王 欢

(1.中国林业科学研究院热带林业研究所 热带林业研究国家林业局重点实验室,广东 广州 510520;2.环境保护部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042)

荔枝异形小卷蛾(Cryptophlebiaombrodelta)属鳞翅目Lepidoptera卷蛾科Tortricidae异形小卷蛾属(Cryptophlebia),寄主范围广,属世界性害虫,尤其是在热带和亚热带地区[1-3]。该虫为害隐蔽,防治难度较大,以往主要关注其对龙眼、荔枝、澳洲坚果等经济林内的为害[2-7],对其在用材林内的发生规律和为害关注较少。格木(Erythrophleumfordii)是苏木科(Caesalpiniaceae)常绿阔叶树种,我国热带和亚热带地区的珍贵用材树种之一,在华南地区林业建设中广泛应用,但其人工林长期受荔枝异形小卷蛾的严重危害,已成为制约格木人工林健康发展的关键限制因素[8-9]。

昆虫生活史研究涉及昆虫发育过程、发生规律、行为习性等,是选择最适防治期和防治方法的基础[10-12],其不但与地理位置、气候、环境等有关[10],亦受寄主植物生物学特性的影响[13]。以往荔枝异形小卷蛾生活史研究由于观测地点不同且涉及寄主植物多,导致研究结果差异较大[2-7],严重影响到其防治的有效开展。

本研究以野外调查和常规的室内饲养观察方法相结合,通过室内控制条件下对荔枝异形小卷蛾各发育阶段的特征进行观测,掌握其理论上的生活史及世代发育过程;同时选择面积较大且连片的格木人工林观测该虫的发生特点和为害特点,研究其野外生活史,充分掌握其发生规律和特点,以期完善其生活史资料,为进一步开展荔枝异形小卷蛾的科学防控提供支撑。

1 材料与方法

1.1 野外样品采集与室内饲养

荔枝异形小卷蛾采自广东省肇庆市北岭山林场铁西工区7年生格木人工林(112°3′E,23°10′N),该林分面积约6 hm2,集中连片,3 a时虫害发生率即达到100%[9]。每个月上、中、下旬分别在格木人工林内采集枝梢上具黄白色碎末状物质(荔枝异形小卷蛾为害初期症状)的格木枝条带回实验室,放置在保湿饲养盒内,然后置于人工气候箱内培养,培养条件为温度为25℃,相对湿度为80%,光周期为15L∶9D,后期试验均在相同条件设置的人工气候箱内进行。饲养开始前对采集的枝条进行解剖,记录虫态、颜色等,并测量孔道长度和直径。利用格木嫩枝完成幼虫发育,待幼虫化蛹后置于圆形培养盒中,直至蛹羽化为成虫。

1.2 发育阶段及其形态特征观测

1.2.1 卵的孵化 成虫羽化后,选取当日羽化的雌雄成虫各2头,同时放入1 500 mL养虫盒内,底部放置硫酸纸,每隔1 d收集1次卵纸,取同一天生产的卵粒放入培养皿中,至卵孵化出幼虫,培养皿放入蘸有5%蜂蜜水的棉球保湿,每个重复30~50粒卵,设3个重复。记录孵化历期,待其完全孵化后,记录孵化的幼虫数量。

1.2.2 幼虫的生长发育与幼虫龄期的确定 每个培养皿中放入2头刚孵化的幼虫,每天观察其颜色的变化及其活动状况,记录幼虫的蜕皮过程。荔枝异形小卷蛾幼虫以新鲜幼嫩的格木枝条为食物,随着龄期的增加适当的填增格木枝条,记录每一虫态至下一虫态所需要的时间及死亡情况,直到所有的幼虫化蛹。依据头壳宽度判定幼虫龄期较其他形态指标更为稳定[14-15],每天定时收集幼虫蜕皮后的头壳,置于显微镜下用游标卡尺测量头壳宽度,根据头壳宽度划分龄期,应用Brooks指数、Crosby指数和线性回归等方法验证分龄的合理性[15]。

1.2.3 化蛹与蛹的特征观察 每天定时观察幼虫的存活情况,尤其是末龄幼虫的蜕变情况,及时记录化蛹时间与数量,并测量蛹的重量;待其羽化后,根据成虫区分雌、雄蛹并测量蛹壳长度和宽度。

1.2.4 蛹的羽化与成虫的寿命 将上述蛹放置于饲养盒内,每天定时观察3次,记录其羽化数量与雌、雄虫的数量。将成虫分为3组分别置于有蜂蜜水和无蜂蜜水的饲养盒,并记录雌、雄成虫的寿命。

1.3 生活史

依据室内饲养实验中荔枝异形小卷蛾各发育阶段特征和发育历期,对野外采集样品的虫态观察记录并进行比对,综合分析荔枝异形小卷蛾在野外 (广东省肇庆市格木人工林)的发育过程和生活史。

1.4 数据分析

采用SPSS11.5软件进行方差分析(ANOVA)、聚类分析(K-Means Cluster Analysis)和回归分析。

2 结果与分析

2.1 荔枝异形小卷蛾各发育阶段形态特征

荔枝异形小卷蛾的发育阶段分为卵、幼虫、蛹、成虫4种虫态。

2.1.1 卵 实验室饲养条件下,卵呈块状,聚集分布或者不规则的紧密单层排布。卵呈椭圆形,略带扁平形,长约1 mm,宽约0.8 mm;卵粒外表呈鱼鳞状,单个或者数个重叠排列。初产卵为浅白色,后变为浅黄色,最后转为红色的斑点,卵孵化前6 h会看到微红色的圆囊,孵化时幼虫先头部顶开卵盖,且幼虫头部在孵化前清晰可见(图1-a1,a2,a3)。在实验室条件下,卵全天均可孵化,一般卵会在3~5 d孵化完成,平均(3.65±0.31)d。在野外一般成虫将卵散产在刚萌发的嫩芽或者小叶的腋部或表面凹陷处,也有产在叶表面,每叶通常产卵1粒,也有聚集分布的。

2.1.2 幼虫

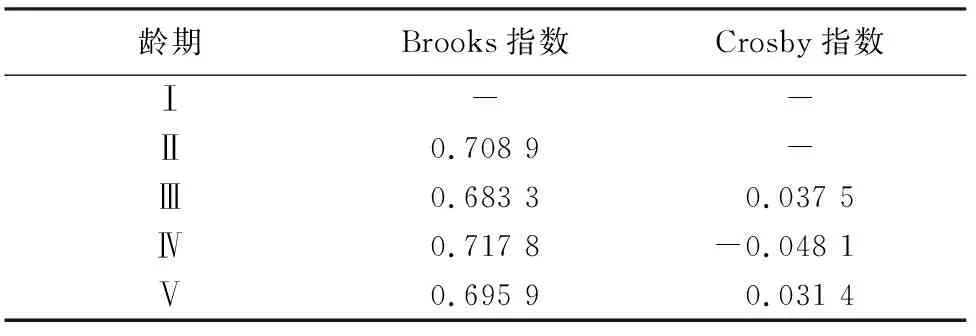

2.1.2.1 幼虫龄期划分及特征 根据幼虫头壳宽度进行聚类分析,将荔枝异形小卷蛾幼虫划分为五个龄期(图2)。各龄幼虫头壳宽度分别为Ⅰ龄幼虫(0.47±0.04)mm、Ⅱ龄幼虫(0.65±0.05)mm、Ⅲ龄幼虫(0.96±0.06)mm、Ⅳ龄幼虫(1.32±0.08)mm、Ⅴ龄幼虫(1.89±0.13)mm,龄期间差异极显著(P<0.01),Crosby指数分别为0.037 5、-0.048 1、0.031 4,均<10% (表1),表明龄期划分合理[15]。

注:a1、a2、a3,卵;b1,Ⅰ龄幼虫;b2,Ⅱ龄幼虫;b3、b4,Ⅲ龄幼虫;b5,Ⅳ龄幼虫;b6,Ⅴ龄幼虫;c1、c2、c3 蛹。

幼虫头壳宽度随龄期增大而增加,虫头壳宽度与龄期的关系符合指数生长模型 (图2,y=0.323 6e0.355x,R2=0.999 7,P<0.01)。各龄期发育时间随龄期增大呈指数上升 (图2,y=1.053 1e0.397 2x,R2=0.983 7,P<0.01),Ⅰ龄幼虫发育时间最短,仅(1.71±0.57)d,末龄幼虫历期最长,一般经过7~10 d化蛹,平均(8.38±1.14)d,幼虫发育历期平均为(20.43±2.33)d。

图2 荔枝异形小卷蛾幼虫龄期划分及各龄期特征

龄期 Brooks指数 Crosby指数Ⅰ--Ⅱ0.708 9-Ⅲ0.683 30.037 5Ⅳ0.717 8-0.048 1Ⅴ0.695 90.031 4

2.1.2.2 各龄期形态特征 初孵 (Ⅰ龄)幼虫为浅橙色,表皮上有深棕色的头囊,腹面上有灰色毛片 (图1-b1),初龄幼虫取食1~2 d后会蜕皮进入下个龄期;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ龄幼虫背部逐渐变为粉红色,腹部变为淡白色,头部和前胸背板变为褐色和深棕色;末龄 (Ⅴ龄)幼虫体长12~20 mm,腹部是黄白色,后期胴部背面变为粉红色,背面表皮上有稀疏的深绿色斑点,臀板灰黑色,头部和前胸背板在末龄幼虫逐渐变为白色和黄棕色 (图1-b2,b3,b4,b5,b6)。老熟幼虫一般在化蛹前会向外吐丝形成一个严密的小苞,在苞内吐丝结成薄茧,并在茧中化蛹。

2.1.3 蛹 幼虫刚化蛹后,蛹为浅棕色,再经过一段时间后变为深褐色;蛹长约10 mm,宽约3 mm。腹部2~7节背面的前、后缘各有一列刺状突,蛹第8、9节刺突较粗大。第10节背面可见3个刺突(图1-c1,c2,c3)。预蛹平均为(3.28±0.33)d,蛹历期平均为(8.67±1.06)d。

图3 荔枝异形小卷蛾蛹重分级及其比例

荔枝异形小卷蛾的蛹重波动较大,最轻仅为6.90 mg,最重可达109 mg,平均值为(28.96±21.46)mg。按10 mg为一个等级区间将其划分为六个等级分析 (图3),其中以等级Ⅱ(10<蛹重≤20 mg)、Ⅲ(20<蛹重≤30 mg)为主,等级Ⅱ比例最高,为32.69%,二者比例合计57.69%,等级Ⅰ(蛹重≤10 mg)、等级Ⅳ(30<蛹重≤40 mg)、等级Ⅴ(40<蛹重≤50 mg)、等级Ⅵ(蛹重>50 mg)的比例接近,平均为10%左右,蛹重总体以10~30 mg为主。

雄蛹的长度范围6.38~12.04 mm,平均蛹长(9.04±1.57)mm;宽度范围1.96~2.82 mm,平均蛹宽为(2.34±0.23)mm。雌蛹的长度为8.04~11.84 mm,平均蛹长为(9.57±1.07)mm;雌蛹的宽度为2.3~3.12 mm,平均蛹宽为(2.67±0.26)mm。雄蛹的长度和宽度均小于雌蛹,且波动范围大,尤其是长度,其变异系数为17%,雌蛹仅为11%,而且二者各等级的比例分布存在较大差异(图4)。雄蛹的长宽比为3.83±0.32,雌蛹为3.59±0.11,变异系数分别为8%和3%,即雄蛹相对细长,而雌蛹粗大。

图4 荔枝异形小卷蛾雌、雄蛹的长度和宽度

2.1.4 成虫 荔枝异形小卷蛾成虫为雌雄异型,雄蛾较小,色泽偏淡,前翅黄褐色,后缘有一褐色斜条斑纹,后足有黑、白、黄三色相见的浓密鳞毛(图5-a1)。雌蛾前翅为黑褐色,翅面斑纹不明显,后缘臀角处有一各近似于三角形的黑褐色斑纹,且黑色斑纹的外围有一条灰白色的边带,后足胫节无长毛束(图5-b1),与已有资料记载一致[1]。

雄性外生殖器的抱器瓣呈匙形,基部较细,抱器末端膨大,具有3枚很大的刺突和多根长刚毛;阳茎细长,基部较粗,末端较尖(图5-a2)。雌性外生殖器的交配孔小,囊突2枚,中等大小,牛角状;囊导管细(图5-b2)。

注:a1,雄虫;a2,雄虫生殖器 (1,阳茎;2,背兜;3,抱器瓣;4,阳茎基环);b1,雌虫;b2,雌虫生殖器 (1,产卵瓣;2,前表皮突;3,后表皮突;4,囊导管;5,囊突;6,交配囊)。

图5荔枝异形小卷蛾成虫及其外生殖器形态

Fig.5 The morphology of the male and female adult and genitalia structure ofC.ombrodelta

蛹羽化全天均可发生,其中在14:00-16:00发生最多。有蜂蜜水和无蜂蜜水的条件下,雌蛾均显著长于雄蛾(P<0.01),有蜂蜜水条件下的成虫寿命显著高于无蜂蜜水条件下的成虫寿命(P<0.01)。其中,有蜂蜜水条件下雌成虫的平均寿命(9.95±0.39)d,雄蛾平均寿命为(8.80±0.43)d,总体平均9.38 d;在无蜂蜜水的条件下,二者平均寿命均下降,分别为(7.10±0.30)d、(6.45±0.35)d。

2.2 生活史

试验饲养条件下,荔枝异形小卷蛾卵的发育历期平均为(3.72±0.31)d、幼虫平均为(20.43±2.33)d、预蛹平均为(3.28±0.33)d、蛹平均为(8.67±1.06)d、成虫平均为(9.38±0.81)d,雌虫寿命大于雄虫,一个世代累计(45.48±3.22)d,幼虫历期占整个世代的1/2。

在野外条件下(广东省肇庆市格木人工林),荔枝异形小卷蛾1 a可发生5代,有世代重叠现象。通常以幼虫在格木枝梢内越冬,第1代幼虫在3月中旬开始出现,4月中旬化蛹,4月下旬见成虫;第2~4代幼虫分别出现的时间为5月中旬、7月上旬、8月中旬。第5代从9月下旬持续到翌年3月(表2)。

2.3 行为习性

荔枝异形小卷蛾主要以幼虫为害寄主植物嫩梢和种实。对格木而言,以嫩梢为害为主,影响也更为严重,高发期也可取食复叶或羽叶基部,可导致嫩梢死亡、落叶,使其丧失顶端生长。通常一个钻蛀孔道里面有1头幼虫,即以单头取食为主。初孵幼虫(Ⅰ龄)取食新萌发的嫩芽,虫孔外部有黄白色碎屑,其沿着嫩梢髓心部位向上或向下钻蛀,二者比例接近,幼虫钻蛀孔道的长度在30~90 mm,平均值为(67.22±38.40)mm,幼虫钻蛀孔道的直径在1~4 mm,平均值为(2.52±0.78)mm。随着虫龄(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ龄)的增长取食量不断地增大,髓心被幼虫完全取食,虫孔外和部分孔道内有黑褐色胶状物,并且孔道内底部有褐色的虫粪及水分。

表2 荔枝异形小卷蛾生活史(广东肇庆)

注:表中符号代表不同的虫态,○卵;(-)幼虫;△蛹;+成虫。

荔枝异形小卷蛾第1代发育不整齐,加之格木嫩梢较少,所以种群数量较低,为害较轻,而随着格木生长进入旺盛期,同时前期的顶芽受害导致侧芽大量萌发,为其取食和产卵提供大量食源和产卵空间,其第2代和第3代的种群数量增加极快,为害及其严重,其后由于顶梢受害较多且枝条木质化程度增加,为害略有下降,但林分整体受害程度累积增加明显。另外调查发现,林下套种格木的受害率和受害程度低于纯林,据此推断其行为习性可能受光照等环境因素的影响,进而影响其生活史与为害。

3 结论与讨论

林业虫害的防治要根据昆虫生活史和行为习性选择最适防治时间和防控措施[10-11],而且还要考虑寄主植物种类及其生物学特征影响[13]。已有荔枝异形小卷蛾生活史研究显示,其在福建、云南景洪以及澳大利亚1 a 4~5代[4-6],而在广州1 a 3代[2],严重影响防治措施开展,造成这种差异的原因除与地理位置等环境因素有关外[10],也可能与寄主植物不同有关[13]。以往荔枝异形小卷蛾生活史研究涉及的寄主植物包括荔枝、龙眼、澳洲坚果、无忧树、东京油楠、仪花、短萼仪花、杨桃、腊肠树、相思等,其在不同树种为害部位不同,树种生物学特性差异如内含物、枝条和果实发育的阶段性,均可能对荔枝异形小卷蛾生活史研究产生不确定性影响。

本研究采取室内饲养方法研究荔枝异形小卷蛾发育过程,减少寄主植物的影响,研究掌握了其各虫态发育历期、形态特征和世代历期,为野外监测提供技术支撑。野外生活史研究以其偏好寄主树种格木为对象,并选择在集中连片、面积较大的格木人工林开展,研究材料充足,可保障研究的连续性,亦避免因寄主差异或数量不足对研究产生影响,有利于研究其完整详细的生活史。结果显示,在广东中部格木人工林内,其1 a可发生5代,第1代幼虫在3月中旬开始出现,第2~4代幼虫分别出现的时间为5月中旬、7月上旬、8月中旬,越冬代从9月下旬持续到翌年3月(表2)。而以无忧树为寄主植物的研究中,荔枝异型小卷蛾第l代幼虫发生期自5月中旬至6月中下旬[2],在荔枝上则为4-5月[3-4,7],本研究中其第l代发生期明显提前1~2个月,这种差异可能与寄主植物种类、数量、发育阶段等有关,对选择防治时间选择和防治效果影响极大。

格木人工林荔枝异形小卷蛾的防治可采取直接防治方法,包括剪除嫩梢、化学防治和生物防治等[7]。但是由于荔枝异形小卷蛾年世代数多,具有世代重叠现象 (表2),持续为害时间长,而寄主植物格木受害率极高,且萌芽能力强,为其提供较为丰富的产卵空间和食源,加之为害隐蔽,直接杀死幼虫难度较大,对于大规模人工林而言,采取直接防治存在操作难度大、投入较高、可能引起的环境污染和生物多样性等问题[16-17]。

根据林业生态建设发展趋势采取间接调控措施进行防治将成为主要途径。林分环境尤其是光照对荔枝异形小卷蛾的发生与为害具有显著影响[9],虽尚不清楚其作用机理,但已可应用与生产。从长期来看,通过调整林分组成和结构,构建合理林分环境,调控虫害形成与流行的生态过程与机制,实现虫害的生态可持续调控具有更广泛的发展潜力[17]。综合来看,无论采取何种防治方法,均需掌握荔枝异形小卷蛾的生物学和生态学特性,探明环境-寄主-害虫的协调关系,本研究在探索格木人工林虫害生态控制的过程中具有重要的基础性作用。