东北汉族人群2型糖尿病患者大血管病变一级预防的前瞻性研究

2018-11-28祁冰雪孙亚东

祁冰雪,孙亚东

(吉林省人民医院内分泌科,吉林 长春 130021)

糖尿病大血管病变是指主动脉、冠状动脉、脑基底动脉、肾动脉及周围动脉等发生动脉粥样梗化(atherosclerosis,AS),AS是2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus,T2DM)患者的主要慢性并发症,占用了大量的医疗费用支出[1]。糖尿病患者心血管事件的患病率和病死率是非糖尿病患者的2~4倍,其亦是糖尿病患者致死、致残的主要原因[2]。研究[3]显示:与非糖尿病患者比较,并发糖尿病的冠心病患者心血管事件复发风险升高(达67%)。对T2DM及其并发症的控制已日益成为我国重大疾病控制的紧迫课题。国外针对糖尿病血管病变的前瞻性干预研究[4-6]较多,如经典的糖尿病控制与并发症(DCCT)研究、英国前瞻性糖尿病(UKPDS)研究和CONTRAL分析(Collaborators on Trials of Glucose Lowering,是对4项大型临床研究,即UKPDS、ACCORD、ADVANCE和VADT进行的Meta分析)等,研究结果均显示微血管病变得到有效防控,但大血管病变防控结果尚未明确,其原因可能在于大血管病变的影响因素很多,糖尿病只是其中的重要因素之一;而且大血管病变的发生是一个较为漫长的过程,一级预防研究耗时较长,目前国内外尚无严格筛选干预对象的一级预防干预研究,因而也尚无明确有效、适宜的一级干预方案和干预目标。对于在干预过程中患者的卫生经济学指标研究也无明确结论。基于该研究背景,本研究旨在构建有效、规范防治T2DM大血管并发症的方案和措施,在提高慢性非传染性疾病控制水平的同时,为开展T2DM患者大血管并发症的一级预防提供理论基础。

1 资料与方法

1.1 研究对象 病例样本来源于2015年1月—2015年12月本院内分泌科临床诊断为T2DM的住院患者300例,征得患者同意后将患者随机分为常规治疗组和强化干预组。常规治疗组150例,年龄51~ 66岁,平均年龄(57.1±10.3) 岁,男性81 例,女性69 例;强化干预组150例,年龄52~ 68岁,平均年龄( 58.7±8.7) 岁,男性73 例,女性77 例;2组患者性别和年龄分布比较差异无统计学意义(P<0.05),具有可比性。所有入组患者以1999年WHO T2DM 诊断标准明确诊断。纳入标准:病程≤1年,无临床显性 AS疾病且颈总动脉内-中膜厚度(intimal-medial thickness, IMT)≤1.0 mm,超声可视范围内无AS斑块、无并发大血管病变。并发大血管病变诊断标准: ①下肢大血管病变。有间歇性跛行、休息痛,足背动脉搏动消失,足缺血性溃疡或坏疽表现,均经外周血管超声检查证实外周血管AS或闭塞;②冠心病。有典型心绞痛或心肌梗死病史及心电图(ECG)表现者或经冠脉造影明确诊断者; ③脑血管病。偏瘫或其他脑局灶症状,颅脑CT扫描或磁共振成像(MRI) 显示有缺血或出血改变者。本研究经本院伦理委员会批准,并取得所有患者及其家属的知情同意。

1.2 检测方法和检测指标 采用高分辨率多功能彩色多普勒超声诊断仪测定患者的IMT,将符合纳入标准的T2DM患者采用信封法随机入组(将分组方案装入不透光的信封,打乱所有信封后,由研究者随机交给符合入组标准的患者,进行编号,打开信封,按信封内的分组方案进行干预),随机分成常规治疗组和强化干预组。常规治疗组患者行门诊常规治疗,不设定强化控制目标,平时门诊定期随访,全面检测相关指标进行评估及治疗方案调整。强化干预组150例患者中,根据体质量指数(body mass index,BMI)选择口服降糖药。BMI>25 kg·m-2者首选二甲双胍(0.85~1.70·d-1),如患者血糖1个月不达标加用格列美脲(1~4 mg·d-1)和(或)阿卡波糖(150~300 mg·d-1);BMI<25 kg·m-2者首选格列美脲(1~4 mg·d-1),如患者血糖1个月不达标加用二甲双胍(0.85~1.70·d-1)和(或)阿卡波糖(150~300 mg·d-1)。所有常规治疗组患者如血糖1个月后仍未达标,可进一步选择瑞格列奈、DPP4抑制剂和胰岛素降糖治疗。强化干预组患者采用多因素干预(强化血糖、血脂及血压控制治疗,如无禁忌证,所有患者均服用阿司匹林100 mg·d-1),设定强化控制目标,即空腹血糖(fasting blood glucose,FBG)<7.0 mmol·L-1,糖化血红蛋白(glycosylated hemoglobin,HbA1c)<7.0%;收缩压(systolic blood pressure,SBP)≤130 mmHg,舒张压(diatolic blood pressure,DBP)≤85 mmHg;血清总胆固醇(total cholesterol,TC)≤ 5.8 mmol·L-1,甘油三酯(triglyceride,TG)≤ 1.7 mmol·L-1,低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterol,LDL-c)≤2.5 mmol·L-1,定期随访检测相关指标,包括BMI、腰围/臀围比(waist/hip ratio,WHR)、SBP、DBP、FBG、餐后2 h血糖(2 h postprandial blood glucose,2 h PBG)、HbA1C、TG、TC、高密度脂蛋白(high density lipoprotein,HDL-c)、LDL-c和IMT,并统计医疗费用,根据各个指标及时调整治疗方案。所有患者均行生活行为干预(糖尿病饮食、戒烟或减少一半吸烟量、不酗酒和根据身体情况合理安排运动)。检测2组患者AS发生率,记录2组患者2年总体医疗费用、治疗第1年和治疗第2年时医疗费用,分析2组患者医疗费用的差异及其原因。记录2组患者使用的药物、随访时间、终点事件和医疗费用。①记录患者使用的药物:控制血糖的药物包括格列美脲、二甲双胍、阿卡波糖、瑞格列奈、DPP4抑制剂和胰岛素,控制血压的药物包括血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitors,ACEI)、血管紧张受体阻滞剂(angiotensin receptor blockade,ARB)硝苯地平和β受体阻滞剂,调整血脂的药物包括辛伐他汀、阿托伐他汀和非诺贝特。②干预随访2年(定期回院复查):血压、血糖(每2~4周1次)、TC、HbA1c(每3个月1次),其他生化指标、超声和ECG(每半年1次)。③终点事件:患者AS发生率。④医疗费用。包括2组患者2年总体医疗费用、治疗第1年和治疗第2年时医疗费用。

2 结 果

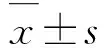

2.1 2组患者治疗前和干预随访2年后的检测指标 干预随访2年后,常规治疗组患者DBP、FBG、2 h PBG、HbA1C、TG、TC和HDL-c均明显低于治疗前(P<0.05),年龄和BMI比较差异无统计学意义(P>0.05);干预随访2年后,强化干预组患者BMI、SBP、FBG、2 h PBG、HbA1C及TG、TC、HDL-c 和LDL-c均明显低于治疗前(P<0.05);干预随访2年后,强化干预组患者的BMI、TC和IMT明显低于常规治疗组(P<0.05)。见表1。

2.2 干预随访2年后2组患者的IMT和AS发生率 与治疗前比较,干预随访2年后强化干预组患者IMT有增厚趋势,但与治疗前比较差异无统计学意义(P>0.05);干预随访2年后常规治疗组患者IMT明显增厚,与治疗前比较差异均有统计学意义,且高于同期强化干预组(P<0.05)。见表1。强化干预组患者AS发生率为8.7%(13/150),较常规治疗组 [15.3%(23/150)]降低43.1%(P<0.05)。

表1 治疗前后2组患者的检测指标

GroupBMI(kg·m-2)Before treatmentAfter interventionWHRBefore treatmentAfter interventionSBP(P/mmHg)Before treatmentAfter interventionConventional treatment25.21±0.3124.79±0.150.89±0.080.86±0.06122±17120±8 Intensive intervention25.12±0.1923.2±0.69*△0.91±0.080.88±0.07132±9121±5*GroupDBP(P/mmHg)Before treatmentAfter interventionFBG[cB/(mmol·L-1)]Before treatmentAfter intervention2 h PBG[cB/(mmol·L-1)]Before treatmentAfter interventionConventional treat-ment79±1074±8*9.7±1.75.7±0.6*15.7±2.77.9±1.3*Intensive intervention79±1278±9 8.6±2.45.0±0.3*17.2±5.67.1±0.5*GroupHbA1c(η/%)Before treatmentAfter interventionTG[cB/(mmol·L-1)]Before treatmentAfter interventionTC[cB/(mmol·L-1)]Before treatmentAfter interventionConventional treat-ment7.9±1.25.6±0.4*2.36±0.381.52±0.34*5.87±0.354.56±0.58*Intensive intervention8.1±1.85.1±0.3*2.58±0.651.38±0.22*5.78±1.532.92±0.19*△GroupHDL-c[cB/(mmol·L-1)]Before treatmentAfter interventionLDL-c[cB/(mmol·L-1)]Before treatmentAfter interventionIMT(l/mm)Before treatmentAfter interventionConventional treat-ment1.33±0.541.35±0.41*2.85±0.282.28±0.160.81±0.161.29±0.09 *Intensive intervention0.81±0.141.39±0.31*2.98±0.362.31±0.19*0.82±0.160.85±0.17△

*P<0.05vsbefore treatment(in the same group);△P<0.05vsconventional treatment group.

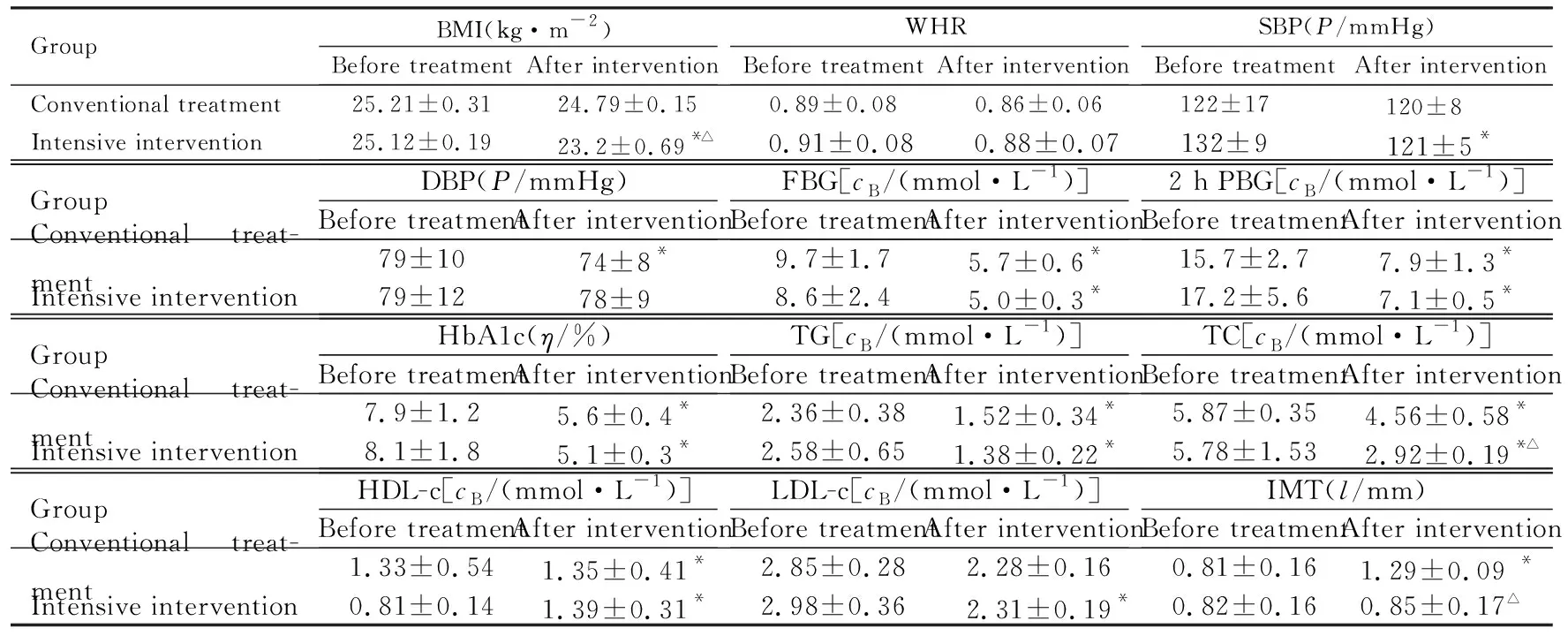

2.3 2组患者的医疗费用 每月统计医疗费用结果显示:常规治疗组患者医疗费用缺失率为5%,强化干预组因有专人发送药品无费用缺失。2组患者总体医疗费用均逐年增加,常规治疗组患者2年总体医疗费用、治疗第1年和治疗第2年时医疗费用明显高于强化干预组(P<0.05);强化干预组患者随访频次多、治疗费用高。随着病程延长,预计常规治疗组患者的医疗费用继续增加以用于患者并发症的治疗,患者的生活质量会明显降低;强化干预组患者医疗费用增幅小于常规治疗组,患者的生活质量高于常规组。见表2。

表2 2组患者随访2年中的医疗费用

Group2-year total medical expensePer capita annual medical expenseFirst yearSecond yearConventional treatment4.56±0.452.17±0.312.56±0.22Intensive intervention 5.69±0.523.69±0.213.51±0.17P0.046 60.002 20.004 1

3 讨 论

DCCT研究[4]是最早针对1型糖尿病患者强化血糖治疗的研究,其结果表明强化血糖治疗6.5年后糖尿病患者的微血管并发症发生率降低。ADVANCE研究[7]结果表明强化血糖控制对患者因心血管病的病死率无影响,但对降低终末期肾病的发生率有益。VADT研究[8]显示强化血糖控制可降低患者的心血管及肾脏并发症的发生率。上述研究在评估降糖治疗效果中存在很大差异,DCCT研究的主要研究对象是年轻的1型糖尿病患者,UKPDS研究的主要研究对象是新诊断的无大血管并发症的T2DM患者,而ADVANCE研究的主要研究对象是病史较长的T2DM患者,且这些研究中患者HbA1c水平降低程度各异。

本课题组规避了上述研究的不足而设计出T2DM大血管病变一级预防前瞻性研究,针对多项可控危险因素进行适度强化长期干预,有效降低了AS(包括亚临床AS在内)发生率,成本效益比良好。本研究所得到的患者大血管并发症发病率降低43.1%的结果与Kamlesh等[9]的观点一致。

CONTRAL研究[10]是对4项大型临床研究(UKPDS、ACCORD、ADVANCE和VADT)中27 000名T2DM患者的数据进行Meta分析的研究,结果显示强化血糖控制可以明显减少心血管事件的发生率,但不减少心血管事件的病死率以及严重低血糖的发生率。

Paul等[11]数据分析结果表明延迟严格血糖控制1年将明显增加患者发生心肌梗死、中风、心力衰竭及复合心血管事件的风险。研究[7,12-15]表明降压和降脂治疗同样可降低患者发生大血管并发症所致的病死率。2003年丹麦Steno-2研究[16]显示多因素干预7.8年可使T2DM患者心血管事件发生率降低约50%。2008年Steno-2研究[17](持续13年)结果显示:T2DM多重危险因素综合干预明显减少了T2DM患者心血管病死率;2017年Steno-2研究[18](持续21年)结果显示:T2DM多重危险因素综合干预7.8年可明显减少患者因心血管病的病死率,使患者平均寿命延长7.9年。本研究结果显示:强化干预治疗可减少T2DM患者大血管并发症的发生率。可见,降低血糖、血脂、血压对预防T2DM患者大血管并发症的发生很重要,其机制可能与表观遗传学[19]、抑制血管炎症及重塑[20]和细胞代谢记忆效应[21-22]有关。然而强化降低血糖的同时,更应该评估患者大血管事件发生的风险。

强化多因素干预治疗是否可能增加医疗费用目前尚有争议。本文作者认为:采用强化干预治疗可以降低医疗费用,应该从减轻患者和社会的经济负担与精神压力,保证社会稳定、推动社会进步的角度,提高成本效益比。因此,强化多重心血管危险因素干预治疗T2DM是一种成本效益比良好的治疗方案。

综上所述,多因素干预强化治疗的成本效益比良好,有效干预在取得较好的防治大血管并发症效果的同时,并未增加医疗费用。本研究建立了东北汉族人群T2DM患者大血管并发症一级预防的可行性方案,为东北汉族人群T2DM患者大血管并发症的防治提供规范化治疗依据与经验的同时,为医疗保险与卫生经济学效益规划亦提供了可借鉴的依据。