图像与观念:明末清初陶瓷纹饰中的文人“游道”

2018-11-20喻宏,詹伟

喻 宏, 詹 伟

(景德镇陶瓷大学,江西 景德镇 333403)

明末清初是中国社会的一段重要历史时期。晚明统治阶级无心理政,朝纲废弛,一经农民起义便彻底崩塌。尔后清廷也得以入主中原,中国由此步入最后的封建王朝。有趣的是,在这样动荡的政治条件下反而出现了资本主义的萌芽,并产生了各种各样的商品市场。而且,对外贸易也在这一时期得到了长足发展,中国的大宗货物得以合法或非法地输往世界各地。在此社会背景下,景德镇制瓷业也经历了一次重大的转折。万历三十五年后,景德镇官窑一度衰落,而民窑则由于市场需求而兴盛,在景德镇瓷器生产中占主导地位,形成了官窑衰弱,而民营兴盛的制瓷格局。在这种情况下,陶瓷纹饰也发生了巨大的改变,以往官窑中常见的龙、凤、缠枝莲等不再成为主流,而多见清新的花鸟和山水画面,并出现了融诗、书、画、印于一体具有强烈文人气息的装饰风格。其中不少山水人物题材充满诗意,引人入胜,与当时的文人“游道”有着密切的关系。

所谓文人“游道”实际上是明末清初的士大夫阶级所发展出来的一套旅游理论。当时旅游之风兴盛,主体涵盖社会各个阶层,成为一种雅俗共赏的娱乐活动。对于好山乐水的文人,这无疑是一种身份象征,他们希望以“游道”来标榜自身的品味,从而与大众有所区别。如陈继儒就曾对当时的旅游风气和现象做出评价:“昔游有二品,而今加三焉。贾之装游也,客之舌游也,而又操其边幅之技,佐挈贾而右挈客,阳吹其舌于风骚,而阴实其装于稠橐。施于今而游道矣!····今游士非独产吴,然出无津梁,往往借口子长氏以为游祖,马蹄车毂凌竞道傍,甚者青山白云不以税驾,而耽长安中,如深帷卧踏青莲。有云:「但识金马门,谁知蓬莱山」,游道之贱也,宁独今日哉!”[1]“游道”除了批评低俗的旅游风气和习惯,还要阐述如何旅游才是有品位的、高雅的。归纳起来大致有以下三个方面:游地、游具、游伴。而这些理念也都能够在当时的陶瓷纹饰上找到相应的图像载体。

1 游地——以青花西湖景色图瓶为例

选择旅游地点是文人“游道”中常常叙述的部分,因为可以作为休闲旅游的场所非常多,选择一个好的地点则颇为重要。从众多的文人笔记中来看,如果因为距离遥远或者经济能力有限,身边的一些不知名的景点也可以选择,但必须遵循清静优雅的原则,最好有古迹、奇峰或清泉。如果条件允许的话,名山、大湖与园林是最值得选择的。而这些地点中,如果是历代文人先贤多有游览并留下文学佳作之所,则更受推崇。

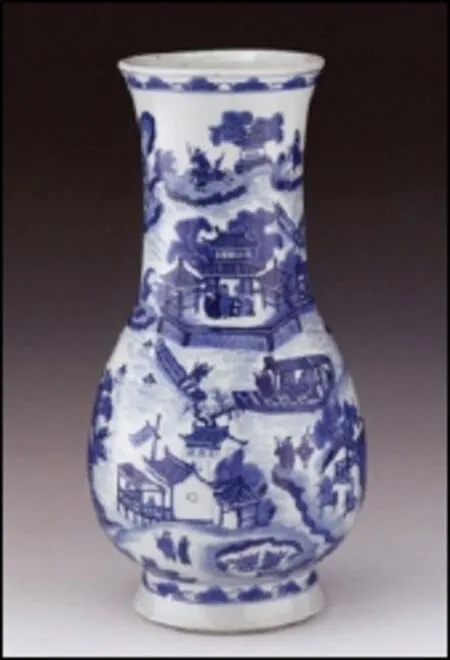

江南有名的西湖,历代文人墨客留下了大量的诗文赞美,在明末清初也成为文人旅游选择必不可少的一个景点。如康熙时期的孙嘉淦在其《南游记·游西湖记》中就赞美道:“登万松岭(在杭州城外)而望西湖,一片空明,千峰紫翠,楼台烟雨,绮丽清幽。向观图画,恐西湖不如画,今乃知画不足以尽西湖也。”上海博物馆所藏的一件青花西湖景色图瓶(见图1)也是康熙时期的作品,其身以青花通绘西湖八景,分别为“钱塘门”、“三义庙”、“百岁居”、“湖心亭”、“祭禅寺”、“学士桥”、“涌金门”和“玉虚楼”。八景之间错落有致,并有众多人物陪衬点缀,全器共绘三十三个人物,皆为文人雅士、书童僧侣,体现出一派“雅游”的场景,而刻意回避了其它旅游群体的描绘。这种回避与当时西湖名气过大而人满为患有直接关系,文人们特意“错峰”游览,一来可以提升旅游质量,二来可将自己身的品味与大众品味分开。如张京元说:“苏堤度六桥,堤两旁尽种桃柳,萧萧摇落。想二三月柳叶桃花,游人阗塞,不若此时之为清胜。”[2]这里他就回避了西湖人最多的春季,而选择落木萧萧的秋季。袁宏道也做出了“错峰”选择,不过其错开的是早晚时段,并且以自己的“游道”阐释了其中之美妙:“西湖最盛,为春为月。然杭人游湖,止午未申三时,其实湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出,夕舂未下,始极其浓媚。月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉!”[3]所以在选择景点的同时,选择时间也极其重要。

图1Fig.1

2 游具——以赤壁赋碗为例

游具,这里所指的主要从文人旅游的交通用具来讲,他们会视具体地点和环境的不同而进行选择。登山时主要以肩舆为主,如皇甫信与诸人游金碧山时就写道“诸君各乘小肩舆入天平,余与泽民、继之漫步。”如果没有乘坐肩舆的条件或者想体验徒步的则需要配备一根手杖。如王世贞在《泛太湖游洞庭两山记》提到:“质明起僦肩舆,不及舆者,杖而从。”手杖的样式和制作也是有讲究的,这在屠隆的《考槃馀事》中有专门对于“杖”的描写。

图2Fig.2

图3Fig.3

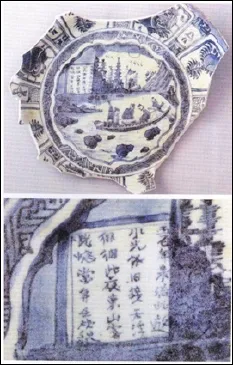

如果是游名湖大泽的话,则乘船就必不可少了。明末清初的陶瓷纹饰中有不少是描绘文人“舟游”生活的,其中有一款赤壁赋碗(见图2)在这一段时间极为流行,甚至远销海外。其纹饰特征通常在碗外壁书写半周《赤壁赋》,所写文字或有潦草难以辨认。另小半周则开光描绘带顶蓬的轻舟,蓬下坐三人饮酒交谈,分别是僧侣佛印,苏东坡与黄庭坚,船的后头则有船夫二人。这款纹样设计显然来源于《赤壁赋》,但也有很大原因是当时文人对于“赤壁游”的一种追求和模仿。如在“万历号”沉船中就出水了一件残破的赤壁赋纹盘(见图3),其纹样也基本遵从了“赤壁赋”的构图,但不同的是并没有搭配《赤壁赋》的文字,而是书写了一首佚名的诗:“五百年来续此游,水光依旧接天浮,徘徊此夜东山客,恍惚当年壬戌秋。”由此可知,图中人物并非是苏东坡一行,而是五百年后追慕效法苏轼当年舟游赤壁的晚明文人。而且这种追慕不是个例,如文震亨也相当羡慕苏东坡的这种才情和生活:“····长公声伎適于西湖,烟舫翩跹乎赤壁,禅人酒伴,休息夫雪堂,····其韻致才情,政自不可掩耳!”[4]因此,“舟游”并不单是文人旅游的一种交通选择,而是蕴含着诗意和对先贤的仰慕。不少文献表明,时人还赋予了旅游时所用的船更多的用意。如在《考槃馀事》中单独纪录了对“舟”的要求:“舟,形如划船,底惟平,长可三丈有余,头阔五尺,内容宾主六人,僮仆四人,中仓四柱结顶,幔以篷簟,更以布幕走檐罩之。两旁朱栏,栏内以布绢作帐,用蔽东西日色,无日则悬钩高卷。中置桌凳,列笔床香鼎,盆玩酒具,花尊之属,后仓以蓝布作一长幔,两边走檐,前缚中仓柱头,后缚船尾钉两圈处,以蔽僮仆风日,用二画浆,泛湖棹溪,更着茶灶,起烟一缕,恍若画中,一孤航也。”[5]其中不单单对船的样式有要求,还包含了船游生活应该有朋友同好、僮仆相伴。更为重要的是,船中的布置甚至是文人书斋的精简版,集焚香、饮酒、赏玩等诸多功能于一体,而最终达到船在画中游的深远意境。

3 游伴——以青花山水人物图笔筒为例

当时文人旅游通常都会叫上朋友和同好一起前往,从大量的游记中都可以看到他们约友朋出游的记载。如袁宏道在信中写到:“近日游兴发不?茂苑主人虽无钱可赠客子,然尚有酒可醉,茶可饮,太湖一勺水可游,洞庭一块石可登,不大落寞也。如何?”[6]虽然自己近况不佳,但是只要有朋友一起游山玩水,有酒有茶,就不会显得落魄。合适的游伴有了,旅游的趣味性才能够展开。上海博物馆藏有一件崇祯时期的青花山水人物图笔筒(见图4),生动地描绘了当时文人结群游玩的景象,并告诉我们文人是如何在山水之间寻求乐趣的。竹林荫边,四雅士围着石桌,石桌上放有棋盘,应是两人对弈,两人观赏。其中一人手持茶杯,余三人或站或立,或侧坐倾听。不过从四位文人的状态来看,对弈显然没有那么严肃,其目的也并非是棋艺的比拼。而是伴有谈笑,更或者一边吟诗作对也是极有可能的。因为明代文人的结伴旅游,大多数都带有文会的性质。如焦竑在《玉堂丛语》一书中的讲到:“柯潜供职之暇,时偕二三知己,穷览胜概,雅歌投壶,分韵赋诗,襟度豁如也。既综院章,就词林后圃结清风亭,亭下凿池莳莲,决渠引泉。公退偃坐其中,又翛然若真登瀛洲者。”[7]再回到笔筒的图像上,在四雅士左侧有一名童子忙着吹火煮茶,热气腾腾的开水从壶嘴冲出,水蒸气直冲云霄,在旷野中飘扬。当时的文人旅游生活也确实会带上随从,如谢肇淛在《五杂组》提到他游方广巖、灵羊谷历险的过程中讲到:“余与诸友奴仆六七人,仅一小奴过之。”[8]仆从在路途上为文人们背负旅游所用的器具,到达游玩地点则进行一些烧火煮茶的工作。喝茶是必不可少的一部分,最重要的原因是在大山名川中有优质的水源,这对于文人而言显然是不能错过的。如王光美在游大龙湫瀑布的时候写道:“徐步沿溪而下,····诸君徘徊不忍去,更相踞石濯足,欹坐莓苔间,取所携竹炉,汲泉烹龙湫茗。啜之,觉清风习习生两腋间,回顾飞泉,微茫云际。”[9]所以,文人结伴而游实际上一方面包含着对自然风光的热爱,另一方面也是一种文化集会的体现,这正是他们所宣扬的“游道”特点。

图4Fig.4

4 结 语

明末清初文人所宣扬的“游道”实际上并不单是如何游玩的理论,而是一种文人书斋生活的延伸。如何选择游地、游具、和游伴,都体现出风雅的价值取向。有趣的是,这些理念在当时的陶瓷上实现了图像化,并通过商品交易传播到了世界各地。这种传播一方面是文人的主观促进,另一方面也是市场的跟风附会。