医疗机构老年人护理护士与养老机构护士职业倦怠的对比及其影响因素分析

2018-11-19毕怀梅傅映平吕芳菲

赵 洁 毕怀梅 傅映平 郭 趣 吕芳菲

职业倦怠是在以人为服务对象的职业领域中,个体长期受到情绪和人际关系紧张而产生的反应,主要表现为情感衰竭、去人格化和成就感降低等症状[1]。护士容易在工作中逐渐出现自卑、冷漠、厌恶工作、失去同情心等表现,并导致工作效率下降、缺勤的职业倦怠现象,由此可导致护士离职率上升[2,3]。云南省老龄化的进程加快,对老年人护理护士的需求不断增加。拟通过对医疗机构老年人护理护士和养老机构护士的职业倦怠的调查及其影响因素分析,找到不同工作单位护士职业倦怠感的差异影响因素,为降低老年人护理护士的职业倦怠感、稳定护士群体提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究对象

采用便利抽样的方法,选取云南省在岗注册护士作为研究对象。纳入标准:① 自愿参与本研究;② 在老年人疾病相关科室(养老机构)连续工作时间≥1年者。排除标准:① 休假;② 实习或进修人员;③ 其他原因不能参与调查者。

1.2 研究方法

1.2.1 研究工具

1.2.1.1 护士一般情况调查表 由研究者自行设计,包括年龄、性别、从业年限、学历、职称、职务、婚姻状况、子女数量、留岗意愿、岗位编制、排班情况、个人月均收入、运动锻炼。

1.2.1.2 职业倦怠问卷 本研究采用1986年Maslach和jackson编制的马氏职业倦怠量表——服务行业版(Maslach Burnout Inventory-Human Service Survey, MBI-HSS)测量护士的职业倦怠现状。该量表有22个条目,测量情绪耗竭、去人格化倾向、个人成就感降低三个维度。采用Likert7分计分法。根据护士发生此情况的频率不同分别赋值0~6分,0=“从来没有”;1=“约一年有几次”;2=“约每月1次”;3=“约每月几次”;4=“约1周1次”;5=“约1周几次”;6=“每天都有”。测量情绪耗竭、去人格化倾向采用正向计分,得分越高说明职业倦怠越严重,个人成就感采用反向计分,得分越低说明职业倦怠越严重。①测量情绪耗竭维度,由第1、2、3、6、8、13、14、16、20条目组成,是职业倦怠的核心表现;②去人格化倾向维度,由第5、10、11、15、22条目组成,代表职业倦怠的人际情境维度。③个人成就感降低维度,由第4、7、9、12、17、18、19、21条目组成,代表职业倦怠的自我评价。

本研究中,该量表的Cronbach′α系数为0.703。本研究参考李永鑫[4]将职业倦怠划分为四个等级:①零倦怠:三个维度得分均低于临界值;②轻度倦怠:三个维度中任一维度得分高于临界值;③中度倦怠:三个维度得分中任意两个维度得分高于临界值;④重度倦怠:三个维度得分均高于临界值。三个维度任意一个维度得分高于临界值,即可认为发生了职业倦怠。情绪耗竭得分≥27,去人格化倾向得分≥8,个人成就感得分≤24即为阳性[4]。

1.3 统计学方法

采用SPSS21.0软件进行统计分析,采用均数比较、方差分析、多重线性回归分析,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象的一般资料

本次调查共发放问卷450份(医疗机构340份,养老机构110份),回收有效问卷429份(医疗机构324份,养老机构105份),有效回收率95.33%(医疗机构95.29%,养老机构95.45%)。两组调查对象在子女数量、学历、职称、职务、单位编制、月收入方面差异有统计学意义。见表1。

表1 医疗机构老年相关科室护士与养老机构护士的一般资料

注:1)P<0.05;2)P<0.01

2.2 研究对象的职业倦怠现状比较

2.2.1 职业倦怠各维度比较

表2 职业倦怠各维度比较 ±s)

注:1)P<0.05;1)2)P<0.01

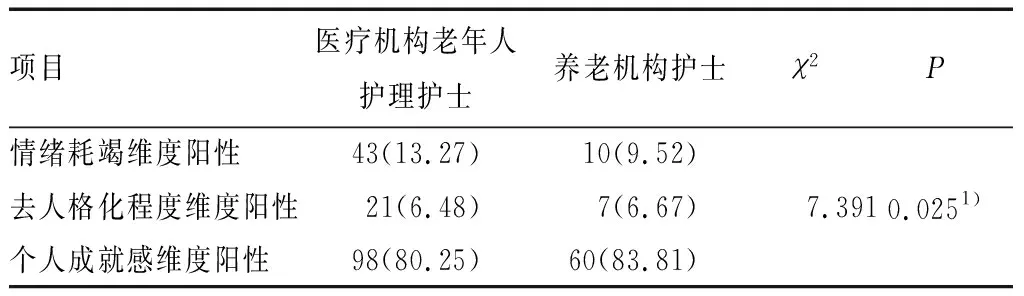

2.2.2 职业倦怠阳性检出率比较

表3 调查对象的职业倦怠阳性检出率比较 n(%)

注:1)P<0.05;2)P<0.01

2.2.3 职业倦怠的程度比较

表4 调查对象的职业倦怠程度比较 ±s)

注:1)P<0.05;2P<0.01

2.3 调查对象职业倦怠的相关因素分析

表5 不同社会人口学特征的调查对象职业倦怠现状n(%)

注:1)P<0.05;2)P<0.01

2.4 调查对象的职业倦怠多元回归分析

表6 调查对象的职业倦怠多元回归分析

注:1)P<0.05;2)P<0.01

3 讨论

3.1 老年人护理护士职业倦怠情况普遍存在,养老机构护士职业倦怠突出

3.1.1 老年人护理护士职业倦怠一般情况 本研究中检出参与老年人护理的护士职业倦怠阳性率为55.71%,低于杭州一项对养老机构护理员职业倦怠水平[5],高于陶方等的调查结果[6]。其中轻度倦怠44.76%,中度倦怠8.20%,重度倦怠2.80%。轻度倦怠护士比例高于国内吴静、李爽等人的调查,但中重度倦怠情况偏低[5-7]。

3.1.2 养老机构护士职业倦怠突出 通过此次调查发现,养老机构的护士职业倦怠比医疗机构老年人护理护士严重,养老机构护士的职业倦怠阳性率(73.33%)高于医疗机构老年人护理护士(50%)。就职业倦怠的程度而言,养老机构护士轻度职业倦怠比例(49.52%)显著高于医疗机构老年人护理护士(43.21%)。

职业倦怠的不同维度调查结果显示,养老机构护士的情绪耗竭高于医疗机构老年人护理护士,存在情绪和情感的疲劳以及工作热情的减退。养老机构护士个人成就感低于医疗机构老年人护理护士,工作热情下降,对自己工作的价值和意义评价下降,工作的成就感逐步下降。去人格化程度维度养老机构护士的阳性率显著高于医疗机构老年人护理护士,在工作中可能出现消极、冷漠的态度。这些可能与目前国内医疗机构与养老机构的运行机制有关。在养老机构工作的护士深造及晋升机会少,常年面对老人完成单一重复的护理工作。有时工作得不到老年人家属的尊重、理解和认可支持,个人收入偏低有关。

3.2 老年人护理护士职业倦怠影响因素

多重回归分析显示从事老年人护理工作年限和运动锻炼是职业倦怠的影响因素。单因素分析结果提示除以上两者外,婚姻状况、子女数量、学历、职称、倒班是职业倦怠的影响因素。同时,倒班也是去人格化维度的影响因素;婚姻状况、职称、年龄、性别还是个人成就感维度的相关因素。

3.2.1 从事老年人护理工作年限 从事老年人护理工作年限在单因素分析中显示是职业倦怠和个人成就感维度的影响因素。在回归分析中,结果显示从事老年人护理工作年限是职业倦怠的影响因素。从事老年人护理工作年限介于3~5年间的护士职业倦怠感最高,1~3年的护士倦怠感最低。而在个人成就感维度,亦表明,工作1~3年的护士个人成就感最高。工作3~5年的护士已经过了刚参加工作前三年的新鲜感,可能面临结婚生子、职称及学历提升的要求。多重压力的存在和多种角色冲突导致他们的职业倦怠水平高。此外,工作的时间越长,遇到的不理解护士、与医生护士发生冲突的患者和家属越多,长年面对重复的老年人护理操作,容易发生职业倦怠。

3.2.2 运动锻炼 单因素分析和多重回归分析结果显示,运动锻炼是职业倦怠的影响因素。从不锻炼的护士职业倦怠总分最高。之前已有研究证实[9-10],运动锻炼水平与情绪耗竭呈负相关。临床护士普遍需要倒夜班,夜间工作强度大、睡眠被剥夺,因此一些护士休息时倾向于选择睡觉而不是锻炼。单因素分析结果也提示日常工作倒夜班的护士职业倦怠感高于只上白班的护士,且其去人格化倾向维度得分也高于白班护士,这与刘菲[9]对医护人员的研究结果一致。

3.2.3 其他影响因素 单因素分析结果显示,年龄是个人成就感维度的影响因素,与国内彭成君[8]、刘菲[9]等的结果一致。此外,结果还提示年龄越大个人成就感降低越明显。在年龄≤25岁组个人成就感得分最高,这也许和年轻人刚到工作岗位,实现从单纯学习到工作岗位,感到自己对社会、对患者有奉献有关。婚姻状况与子女数量是职业倦怠的影响因素。婚姻状况还是个人成就感维度的影响因素。未婚状态的护士职业倦怠总体得分最低。可能与已婚、有子女的护士在工作之余还要处理家庭相关事宜、照顾子女,会耗费一定精力有关。学历和职称是职业倦怠的影响因素,职称同时还影响个人成就感维度。硕士以上学历者职业倦怠感最低,本科学历者职业倦怠感最高。初级职称的护士职业倦怠感最高,个人成就感最低。这与目前国内医院职称评审有一定的关系。学历高很多时候意味着职称提升的速度快,与此同时会承担临床护理工作的科学研究。能为科室提供有科研价值的成果,能提升个人成就感。此外,调查结果还显示从事老年人护理的男护士个人成就感显著低于女护士。单因素分析结果显示性别是老年人护理护士职业倦怠的影响因素。传统观念任务护士是女性为主要群体的工作,男护士本身就承担者比较大的心理压力。再加上老年人护理工作可能比较单调、重复相同的工作,对于本性爱挑战的男性可能会出现个人成就感下降的情况。

4 结论

通过本次对老年人护理工作护士的调查,养老机构护士职业倦怠率高于其他医疗机构老年人护理人员,从事老年人护理工作年限和运动锻炼是职业倦怠的影响因素。针对这些因素可通过养老机构运行机制的调整,为护士提供良好的工作环境、护士加强运动锻炼等因素增强自控,积极应对职业倦怠感。