建国后中药学史文献概览及有关问题刍议

2018-11-17辛海量蒋益萍

辛海量 韩 婷 蒋益萍

(第二军医大学药学院生药学教研室,上海 200433)

中药与中医伴随而生,历史悠久。近代以前,西医学还较少传入,人民大众所受用的医学就是中医药体系。中药学是研究中药的基本理论和临床应用的学科,是作为一门学问而存在。中药学史范畴则是研究中药的起源、发展、演变的历史,了解其发展规律,约等于本草史。近代以后,随着西医药学的快速传入,中国实际上处于中医药、西医药并存的局面,至今仍是如此,再谈此时的中国药学史则既应包含了西药学史,也包括了中药学史。目前,对中药学史历史研究多混杂于中国医学史中,是以医带药式的,处于附属地位,对于学科的发展不利。笔者近年来关注中药学史领域,现将目前所见文献作简要介绍,并就有关问题发表拙见。

1 建国后文献概况

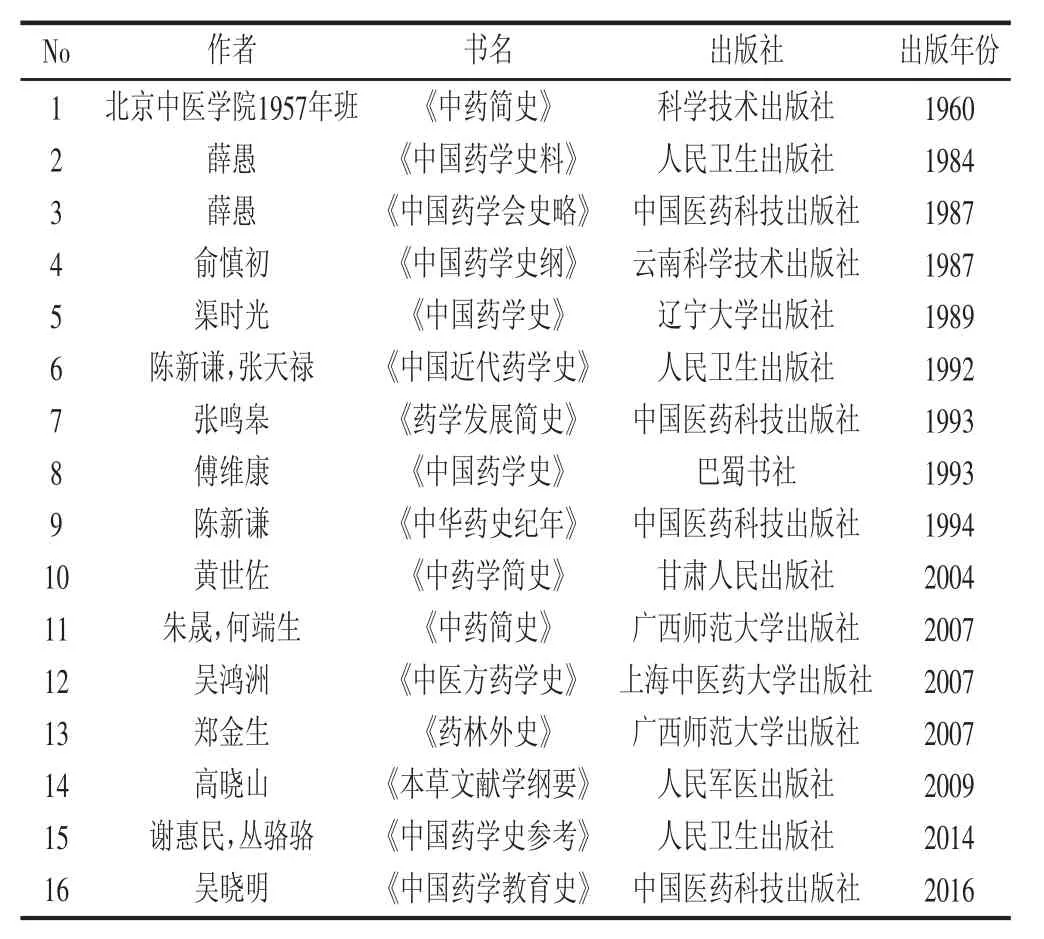

建国至今,对于中药学史的研究资料多混杂于中国医学史中,中药学史综合性论著不多,其主要者见表1。以“中国药学史”为关键词匹配题名,检索中国国家图书馆(文津检索),得图书类10个条目,论文类95个条目。而以“中国医学史”作平行检索,得图书类120个条目,论文类4400个条目。相同方法检索中国生物医学文献服务系统(SinoMed),得“中国药学史”8条目,“中国医学史”103条目。两相对比,相差悬殊,可见关于中药学史的研究内容还是混杂于中国医学史中,中药学史研究还没有受到应有重视。

表1 建国后中国药学史综合性专著出版情况

2 本草学史分期问题探讨

中国药学史的专题研究与医学史相比起步晚,文献更少。进入上世纪80年代后,中国药学史研究的理论水平已太大提高,关于分期问题的争鸣也多了起来,在分期标准的问题上,已有植物分类学、本草的三个基质、重要本草著作、药学史重大变化、药性理论进步、药物类属构成和药性理论等不同看法,具体可参考张瑞贤述评[1]。笔者认为,第一:中药学史的历史分期问题值得关注,此对于从整体上把握药学史发展脉络至关重要。第二:中药学史的分期可以突破医学史分期,这样才能真正使之从医学史中分离出来,而不是仅作为医学史附属而存在。如此做法,能更好地凸显那些影响中药学发展的特有因素,把握其发展规律,还便于西方药学史进行横向对比。第三:每个历史时期的政治、经济结构、意识形态对中医药学发展的影响是显而易见的,药学史分期不应该也不可能完全脱离朝代分期,而应该结合起来统一考虑。

高晓山[2]认为本草史发展有一定继承性,同时还在增加新的内容,每当新的内容增加到一定程度时,总会出现一次新的总结、新的发展,而药性理论是本草发展的核心,同一时代多种本草内容可能有多有少,但在理论方面却具有相同的特色,有别于前代。药性理论就成为不同时期本草史的特征。据此他将本草简史概括为五次大总结,并对未来第六次大总结提出展望。尚志钧评价《证类本草》说:“本书收录前代本草资料,皆原文转录,按时代次序排列,形成层层包裹,成为本草史上一颗灿烂的明珠。”[3]如此评价定位实际上是承认了中国本草学继承性特点。笔者认为,中国本草学发展的连续性和继承性是客观存在的,其发展历程是点滴进步、连绵不断的,历代本草著作层层包裹即是明证。为了认识和研究本草学,恰当的分期又是必须的,代表性的本草学著作既然有很强的包裹性,是可以作为本草学史分期的节点的。就这一点而言,笔者认为高晓山的处理方法颇有可借鉴处。

林乾良[4]认为历代本草就其内容而分,有主流与旁支之分。而在历史上占举足轻重地位的还是主流本草,分期当以主流本草为依据。他还引入了作为本草的三个基质的概念,即来源、功用与理论,并以此作为分期的标准。具体分为七期,即酝酿萌芽期 (先秦)、草创雏型期 (秦汉魏晋南北朝)、发展成熟期(隋唐五代)、增补汇总期(宋)、药理研究期(金元)、集成完备期(明)、整理精简期(清)。此种分期方法,实际上是以本草内容的成熟度来分期,暗含了药性理论的线索,若结合高晓山之分期方法,用以串联本草学史将会非常有益。当然,建国后我国中医药学、本草学、少数民族医药学发展迅速,学科领域划分更加细化,其分期问题至今少有人关注,应该适当增益补充。总之,设想结合高晓山和林乾良的分期方法,再增加建国后的分期,作一个新的分期系统出来,应该是可行的,对中药学史的研究也是有益的。

3 中药学史研究应关注的问题

本草学史是中药学史的重要组成内容,但不是中药学史的全部。目前,通史式的中药学史著作有,专题史研究的少,应作为今后的关注点之一。通史容易写,似乎就是本草学著作的连缀,专题史难写,需要深度挖掘和考证。但是专题史对于立体、多维地认识本草学更加形象生动,对于掌握领域内的发展规律更为有益,也更能为实践所用。目前,中药专题史领域很多,譬如采集史、炮制史、商品学史、丹药史等,每个领域的深入发掘,对于推动本草学古为今用都大有裨益。譬如,尽管上世纪80年代以来,炮制史研究逐渐受到关注,但至今面临的问题仍然非常之多。目前,由于没有国家层面的炮制规范,各个省级层面仍执行各自的炮制规范,各自为政,各打天下。中药要实现全产业链控制,这个标准不统一的问题即是严重的障碍。本草学中蕴藏着丰富宝藏,专题史研究是开掘此宝藏的一个有效门径。屠呦呦搞抗疟药青蒿素,即是先搞专题史研究,整理出《疟疾单秘验方集》,并最终受益而取得突破[5]。纵观中药的发展史,中药学发展不仅有继承性的特点,与此相伴而来的创新性特点也是非常突出。现今,中药创新步履维艰,中药人自己没底气,倒是化学家频频拷问,药理学家喋喋诘难。更有甚者,中药被西药化,道路迷失,聚讼不已,丧失了宝贵发展机遇,更有歧路亡羊之危,与专题史研究不深不透不无关系。于此,郑金生所著的《中药外史》(2007)内容涉及本草文献、本草学术主题、药效的发现与“传信”、用药风潮、本草插图、本草与文学、药王与药王庙、麻醉药等专题,具有相当的深度和广度,是值得一读力作。还有朱晟、何端生所著《中药简史》 (2007),不落俗套,于中药学诸多问题考据甚详,言之有物,读来饶有趣味。期待更多的此类著作面世。

不学历史即容易数典而忘祖。建国以后,我国院校教育培养了数以万计的中医药人才,但是其中比例不低者,成了中医药的掘墓人,对此,我们应该反思。史学教育肯定出了问题。目前,药学史没有统编教材,仅在少数院校作为选修课存在。中华民族的繁衍生息,中医药功不可没。提供有中国特色的健康中国解决方案,应中、西并重,中医药要获得更高的社会认同和自身创新,中医药学史的教育应该得到强化,笔者曾多次撰文呼吁[6-7]。

4 本草学史研究的新分支-本草考古学

建国后,我国的本草学研究取得了重要进展,其方法为主要依赖于对历代文献的整理,即本草考证的方法。本草考证是从古代本草资料中缕清中药的发展脉络,提出去伪存真的正确合理见解,是中药学的一个重要的研究领域。而考古学则旨在根据古代人类各种活动遗留下来的物质资料,包括各种遗迹和遗物,以研究人类古代社会的历史。随着考古发掘越来越多,更多的史料和出土实物的呈现,以及科技的快速发展,将本草与考古结合具备了条件,可以基于古代本草资料和遗迹、遗物,认识和了解古代人类与中草药的相互关系,对中药名称、产地、真伪、性味功用等进行考证,进而复原古代人类防病治病的方式,揭示中医药的起源和发展过程。这是本草学研究的“二重证据法”和新领域。黄璐琦院士提出了将科技考古引入到中医药研究中,即“本草考古学”[8]。本草考古是以考古出土的药物或药物相关遗存为研究对象,应用现代科学方法和技术,探求人类利用药物的信息,探索古代先民与药物的相互关系,复原和重建人类利用药物的历史,是本草学新的学科分支。已有学者对史前灵芝[9]、明代蕲簟[10]、“太岁”[11]开展了考古研究,展现出该学科广阔的应用前景。