元素形态对食品安全影响的研究进展

2018-11-14杨婷张夏兰丁晓雯

杨婷,张夏兰,丁晓雯*

1(西南大学 食品科学学院,重庆市农产品加工重点实验室,重庆,400716) 2(重庆市巴南区农产品质量安全中心,重庆,401320)

食物中有害元素和某些微量元素会对人体健康造成损害。长期以来,人们更多关注的是元素的总量、接触时间与毒性的关系。但近年的研究发现,元素的不同形态在很大程度上影响着它们的毒性强弱。元素形态分为物理形态和化学形态,物理形态指元素在样品中的物理状态,如胶态、溶解态、吸附态等;化学形态指元素以某种离子或分子的形式存在,包括元素的价态、聚合态、结合态、结构等[1]。元素形态的不同使人体对元素的吸收、分布、排泄产生很大差异,生物效应和致毒作用也不同。污染元素进入食品多与生物成分结合,也可能经生物体转化形态。当前,对食品中元素形态与毒性的关系研究甚少,其毒作用机理存在很多盲区。因此,研究元素形态对食品安全的影响,对相关食品标准的制定、污染元素控制、食品的安全性评价等有重要的指导意义。

1 食品中元素的存在形态

总结当前的研究结果,可以将食品中污染元素的来源归纳为三个方面:一是环境本底,即来源于自然环境,有可能使饮用水、食用农产品污染元素超标;二是来源于工业“三废”的排放和不合格农药等农用化学品的滥用造成的环境污染,通过富集、生物放大作用,最终对食用农产品造成污染;其三,食品或饲料的加工、贮藏、流通过程中,如食品添加剂的滥用、生产设备不合格等造成污染元素进入食品。

本文主要介绍砷、汞、铅、硒4种元素。

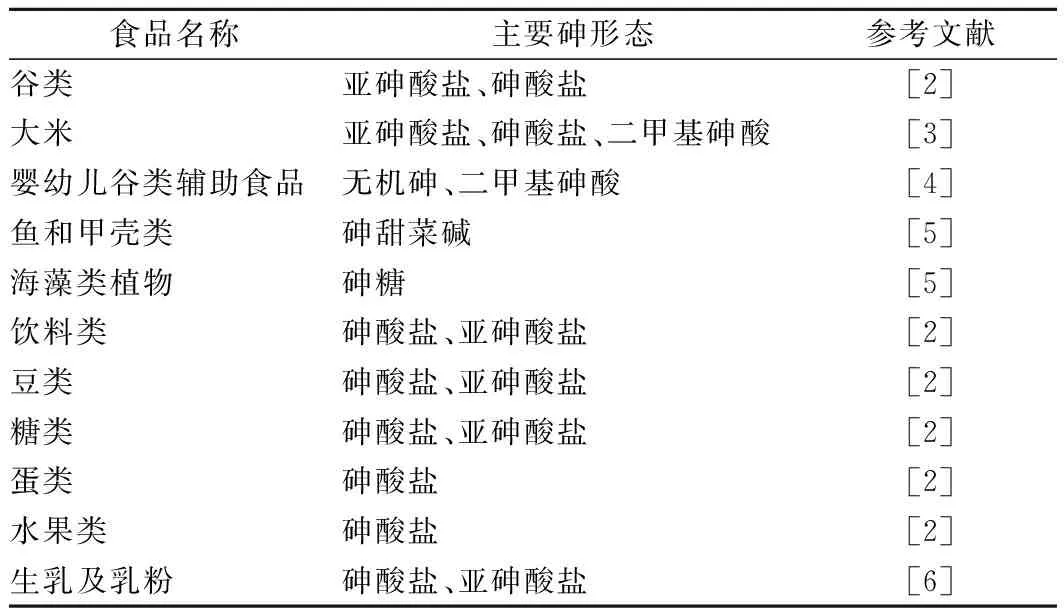

砷污染广泛存在于自然环境中,我国约有两千万人暴露在水砷污染中,食品砷是除水砷外砷进入人体的另一重要途径,因水-土壤-食品带来的健康问题不容忽视。砷在食品中主要以砷酸盐、二甲基砷酸等无机或有机的形态存在,表1中不同种类食品中砷形态存在差异。

表1不同种类食品中砷的存在形态

Table1Arsenicspeciationinfoods

食品名称主要砷形态参考文献谷类亚砷酸盐、砷酸盐[2]大米亚砷酸盐、砷酸盐、二甲基砷酸[3]婴幼儿谷类辅助食品无机砷、二甲基砷酸[4]鱼和甲壳类砷甜菜碱[5]海藻类植物砷糖[5]饮料类砷酸盐、亚砷酸盐[2]豆类砷酸盐、亚砷酸盐[2]糖类砷酸盐、亚砷酸盐[2]蛋类砷酸盐[2]水果类砷酸盐[2]生乳及乳粉砷酸盐、亚砷酸盐[6]

汞具有高毒性、高挥发性且在大气中稳定长期存在,能随大气环流进行远程传输,引起全球关注,有研究报道,中国的汞排放占全球排放量的28%~40%[7],汞污染严重。食品一旦被汞污染便很难去除。鱼类是人体甲基汞暴露的主要来源,近年来有报道指出水稻对甲基汞有很强的富集作用,大型真菌对一些特定的有害金属包括汞有很强的富集能力,真菌食用部分中的汞主要来源于上层土壤,真菌中汞的存在形态取决于种属、土壤及生长环境。汞在食品中的存在形态不尽相同(表2)。

表2 不同种类食品中汞的主要存在形态Table 2 Mercury speciation in foods

铅被称为儿童神经系统发育的第一杀手,食品添加剂联合专家委员会(joint FAO/WHO expert committee on food additives, JECFA)基于2010年的铅安全性评估认为,铅的实际摄入量已经达到可以损害儿童智商、引起成人收缩压升高的剂量,暂定每周耐受摄入量(provisional tolerable weekly intake,PTWI)失去了意义,故取消了PTWI,要求各国降低食品中铅的含量。我国食品中铅含量偏高,如鲜奶和皮蛋的铅含量平均值常有超过国家标准[11]。食品中的铅多与生物成分结合,由此改变了生物有效性,产生不同的效应。采用HPLC-ICP-MS的分析方法对铅的形态进行分析,结果显示大米、小麦、鸡肉、猪肉、鳕鱼、鱿鱼、虾仁中的铅都以无机铅(Pb2+)为主要存在形态[10]。运用组织化学和生物化学方法分析了污染区的水稻籽粒中的铅形态,结果显示,铅在籽粒营养成分中的分布以蛋白质中的比例最大,达到83%,其中谷蛋白和球蛋白比例最高[12]。

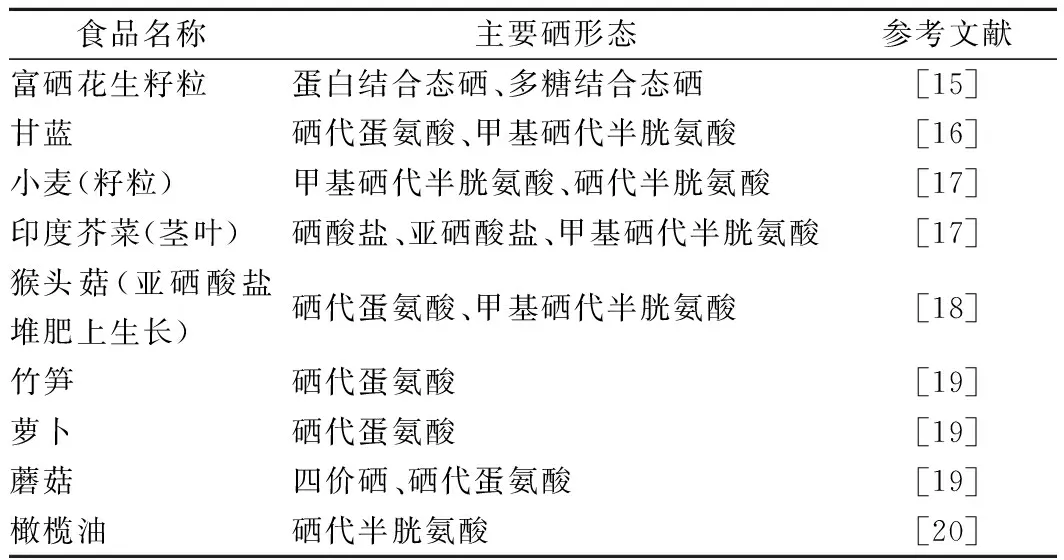

人体不能自身合成硒元素,只能从外界摄取,我国大部分地区土壤缺硒是缺硒大国,但也有高硒地区如湖北恩施,目前的研究集中在补硒方面,因补硒不当造成的动物硒中毒事件屡见不鲜,补硒剂量与硒源极为重要。微量元素硒的安全范围很小,缺少和补硒过量、土壤高硒都会对人体健康造成危害。硒是体内合成甲状腺激素的必需元素,当体内缺少硒时会导致甲状腺功能低下,免疫力下降,引发抑郁症等病症。大脑中硒水平降低与认知衰退和阿尔茨海默病有关[13],机体缺硒还与克山病、大骨节病、糖尿病、肿瘤等的发生有关。动物对硒的营养需要浓度是0.1~2 mg/L, 硒的浓度达到3~10 mg/L时将造成慢性硒中毒,超过10 mg/L时将造成急性中毒。高浓度的硒具有基因毒性并且可能致癌[14],硒摄入过量将导致疲劳、脱发、神经系统异常等症状。现已证明食品中存在的硒化合物有20余种,毒性与其赋存形态有很大关系。

表3 不同种类食品中硒的存在形态Table 3 Selenium speciation in foods

2 食品中限量元素的形态与毒作用机理

2.1 食品中砷形态与毒作用机理

人体吸收的砷一般呈溶解态,故砷对人体的危害主要取决于存在形态和溶解度。砷元素形态的毒性从强到弱依次为无机砷>有机砷>元素砷(一般无毒),三价砷>五价砷。从表4可见不同形态砷的半数致死量(median lethal, LD50)差异很大,说明砷的化学形态对其毒性有很大影响。

表4 不同化学形态砷的LD50值 [21]Table 4 LD50 of different chemical forms of arsenic

人暴露于高剂量的可溶性无机砷中会出现胃肠道疾病、心肺系统病变、中枢神经系统紊乱、心血管不良反应,国际癌症研究机构(intenational agency for research on cancer,IARC)将无机砷及其化合物划分为Ⅰ级致癌物质。无机砷中亚砷酸毒性最强,中毒量(成人)为0.00~0.05 g,致死量为0.06~0.18 g[20]。与无机砷相比,有机砷毒性较低,进入人体后易于排泄且不易结合蛋白质。一甲基砷酸(monomethylated arsenical,MMA)和二甲基砷酸(dimethylated arsenical,DMA)在酶的作用下脱去甲基形成自由基,促进脂质氧化损伤膜细胞。砷糖(arsenosugars,AsS)是一类含五价砷的有机砷化合物,主要存在于海藻中,LMELA等[22]研究认为砷糖进入人体经代谢可以转化为二甲基砷酸,可能存在潜在的毒作用。三价砷化合物与五价砷化合物相比更易被吸收和蓄积,且与巯基有很强的亲和性,影响细胞正常生长、增殖,故其毒性远远高于五价砷化合物。

三价无机砷(inorganic arsenicⅢ,iAsⅢ)在水中的溶解度大,易进入血液分布体内,且蓄积性强。无机砷进入体内后可代谢成有机砷,且有三价、五价之分,研究人员普遍认为,iAsⅢ在体内的主要代谢方式为发生氧化甲基化反应,在甲基转移酶的催化下,iAsⅢ与S-腺苷甲硫氨酸(S-adenosyl-L-methionine,SAM)反应生成MMA和DMA,最终以DMAⅤ的形式排出体内,大大降低了毒性,检测人类尿液中的砷,发现其中MMA和DMA占总砷的70%以上[23]。但也有研究者认为iAsⅢ与蛋白质或还原型谷胱甘肽结合,在SAM和甲基转移酶存在的条件下发生还原甲基化反应,生成物排泄到胆汁中降低肝脏或器官中砷的浓度[24]。

无机砷在细胞内代谢转化为甲基砷的过程中会伴随产生活性氧(reactive oxygen species,ROS),ROS是一类含氧且反应活性高能与多种可氧化物反应的物质,进而损伤心脏,ROS会通过增加原癌基因或者破坏抑癌基因使细胞癌变。iAsⅢ易结合机体中的巯基(-SH)化合物如辅酶A、胱氨酶等而形成稳定的螯合物,影响细胞正常代谢,抑制酶活,损伤机体[25]。砷与血红蛋白的相互作用影响着砷在血液中的分布、代谢、毒性。iAsⅢ与大鼠红细胞内血红蛋白反应可能产生三元加合物如谷胱甘肽。三价砷对人和大鼠血红蛋白亲和力由强到弱依次为DMAⅢ、MMAⅢ和iAsⅢ,未观察到五价砷与人、大鼠血红蛋白有明显作用[26]。核酸修复蛋白往往在空间上存在相邻巯基与金属离子如锌离子结合,MMAⅢ具有巯基高亲和性,会与金属离子产生竞争,改变酶功能区域构象,抑制酶活,阻碍核酸修复[27]。

2.2 食品中汞形态与毒作用机理

食品中的有机汞脂溶性强,在消化道内的吸收率高,如甲基汞在人体胃肠道的吸收率达90%,无机汞的吸收率低,如无机汞离子在人体消化道的吸收率为1.4%~15.6%[28]。汞元素形态的毒性由强到弱依次为有机汞(尤其是烷基汞)>无机汞,水溶性无机汞>不溶性无机汞,二价汞>一价汞。化学形态是汞毒性的决定性因素[29]。从表5可知,不同形态汞的LD50迥然不同,证明它们的毒性差异大。

表5 不同化学形态汞的LD50值[30-31]Table 5 LD50 of different chemical forms of mercury

汞具有神经毒性、肾脏毒性、免疫毒性、生殖毒性、胚胎毒性、发育毒性等毒作用。食品中甲基汞的毒作用最强,其在体内主要作用于神经系统,对大小脑造成的伤害尤为严重。YOKOO[32]通过使用韦氏记忆量表、韦氏成人智力量表等4种评估方法,对头发甲基汞浓度为0.56~13.6 μg/g的成人进行了神经心理测试。实验结果证明,随着甲基汞浓度的增加,成人的记忆力、反应力、学习力下降。无机汞主要对肾脏有显著损害,目前研究最多的是氯化汞。氯化汞致肾脏损伤的机制主要包括抑制肾脏内酶的活性,在肾脏中引起脂质过氧化和氧化应激产生自由基,引起金属内稳态失衡等方面的作用。

汞主要通过破坏机体膜系统而产生危害。汞有强烈的亲巯基性,甲基汞可以和体内大量含有巯基的膜蛋白结合,改变蛋白功能,降低细胞膜的流动性而增加其通透性,致使乳酸脱氢酶从膜内到膜外,降低呼吸酶活性,使线粒体功能受损。MAQBOOL等[33]将甲基汞溶解到自来水中,分别以2.5、5.0、10.0 mg/(kg·d)的剂量喂饲小鼠4周,结果发现,血浆中胰岛素和c-肽显著增加,发生胰岛素抵抗,机体代偿性分泌过多胰岛素,甲基汞诱导了葡萄糖耐受不良,胰岛素抵抗,高血糖。甲基汞通过作用于胰岛的葡萄糖脱氢酶(Glucose dehydrogenase,GDH)、葡萄糖转运蛋白2(glucose transporter,GLUT2)、葡萄糖激酶(Glucokinase,GCK)基因,阻断了糖原异生/糖原分解途径和胰岛的胰岛素分泌功能。目前的研究揭示了胰岛素信号通路、氧化平衡和葡萄糖代谢编码基因组成易受甲基汞毒性的影响,并且随后的氧化应激和氧化交替基因表达将造成一些器官功能异常。ZHANG等[34]在分子、酶、组织的水平上对无机汞的生殖毒性进行了研究。他们将成年斑马鱼分别暴露于0.0、15.0、30.0 μg Hg/L(以氯化汞的形式添加)30 d,结果发现,斑马鱼性腺产生病变,且从基因表达水平上改变了抗氧化酶活性、谷胱甘肽和丙二醛的含量。作用机理可能是水溶性无机汞暴露会引起斑马鱼性腺的组织损伤和氧化应激,通过扰乱下丘脑-垂体-性腺轴(hypothalamic-pituitary-gonadal axis, HPG-axis)相关基因的转录,改变性激素水平,这可能会随之减少鱼的繁殖。无机汞暴露对斑马鱼抗氧化防御系统、性激素、HPG-axis基因的作用表现出性别差异,对雄性的影响更强。

2.3 食品中铅形态与毒作用机理

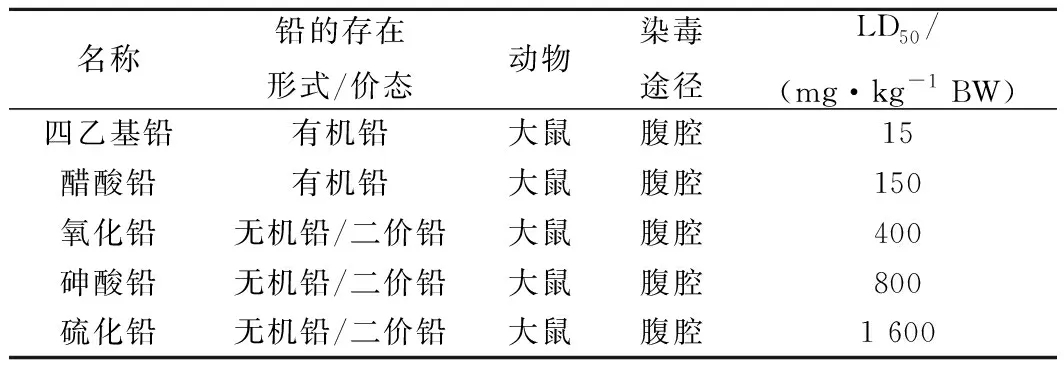

铅化合物在体内的吸收率由其溶解度决定,难溶性铅进入体内后可被胃酸等体液转变为易溶性铅,增加吸收率。铅被吸收后进入血液循环,分布于软体组织,后转移到骨骼、牙齿、毛发中以磷酸铅形态沉积[11]。铅会对钙磷代谢产生影响,进而干扰骨化过程[35]。但铅的形态研究薄弱。食品中铅的化学形态通常有碳酸盐态、氧化物态、有机态几种,毒性由强到弱依次为有机铅(尤其是烷基铅)>无机铅,可溶性铅>难溶性铅,颗粒小的铅>颗粒大的铅,如四乙基铅的毒性比无机铅的大100倍。表6表明不同化学形态铅的毒性相差极大。

表6 不同化学形态铅的LD50值[28]Table 6 LD50 of different chemical forms of plumbum

铅毒性主要表现在对中枢神经系统的作用上。高剂量的铅可能导致脑部疾病,如头痛、失忆、出现幻觉,低剂量的铅会造成认知障碍和降低行为能力[36]。有机铅对成熟动物的毒性更大,多表现为急性脑症候群,而无机铅主要危害到胚胎、幼兽的发育、成长[28]。在没有天然有机配位体的体系中,铅主要以碳酸根络合态、羟基络合态和游离态等形态存在,占总量80%的优势形态是碳酸铅,李杭等[37]将鱼投放到6个总铅浓度不同的水箱中充气养殖10 d,得到鱼体的铅吸收量与游离铅含量和羟基络合铅含量呈正相关,与碳酸根络合铅含量呈负相关,表明游离态铅和羟基络合态铅是直接生物有效态,而碳酸根络合铅是生物无效态,不能被鱼体所吸收。

2.4 食品中硒形态与毒作用机理

食品中一半以上的硒可以被人体吸收,小肠是主要吸收部位。不同硒形态转运方式存在差异,硒酸盐的转运机制需要借助钠泵和氢离子交换;亚硒酸盐是简单扩散;有机硒通过氨基酸吸收机制[38]。硒被小肠吸收后,进入红细胞内被还原,到血浆中与血浆蛋白结合成硒蛋白随血液至各个组织、器官。硒主要通过硒代谢途径和蛋氨酸代谢途径代谢后经尿液排泄。

一般而言,无机硒化合物的毒性大于有机硒,硒代半胱氨酸与亚硒酸钠的毒性相当。我国缺硒地区达72%,通过食品补硒的研究日益增多。补充剂通常包括亚硒酸盐或者硒酸盐(为无机硒)、硒代甲硫氨酸、甲基硒代半胱氨酸和富硒酵母等[39],富硒酵母是在酵母的培养过程中加入无机硒,将无机硒转化为毒性更小的有机硒,消除硒的毒副作用。富硒酵母的小鼠经口LD50为26.38 g/kg,该成分属于实际无毒物质,蓄积系数达到4.263,表明有中等蓄积毒性[40]。对硒代蛋氨酸进行遗传毒性研究,剂量大于0.06 mg/kg时,小鼠骨髓细胞微核试验和小鼠精子畸变试验的结果为阳性,剂量小于0.03 mg/kg时上述实验的结果为阴性,低浓度的硒代蛋氨酸可作为硒补充剂,而高浓度的硒对生物体有一定损伤作用[41]。其他有机硒如硒代半胱氨酸、甲基硒酸和硒氰酸是否可以作为膳食补充剂商业化使用还存在争议[35]。由于不同硒形态的毒性具有差异,因此,应用对不同形态硒化合物的毒性评价来确定补硒食品及硒添加剂的来源,杨明等人[42]测定分析了富硒毛竹笋中硒总量及硒形态分布,富硒毛竹笋中硒主要以有机硒形态存在,且有机硒中蛋白结合态硒占比最大为84.93%,提示富硒毛竹笋安全且利用效率高。CHANTIRATIKUL等[43]分别以硒浓度为0、5 mg/kg亚硒酸钠、10 mg/kg亚硒酸钠、5 mg/kg富硒羽衣甘蓝芽(以亚硒酸钠水培)、10 mg/kg富硒羽衣甘蓝芽的饲料饲喂蛋鸡,结果表明摄入来自富硒羽衣甘蓝芽5、10 mg/kg的饲料硒不影响蛋鸡饲料的摄取量和产蛋,对蛋鸡是无害的,富硒羽衣甘蓝芽中硒的毒性小于亚硒酸钠中硒的毒性,富硒羽衣甘蓝芽可作为可接受的硒来源。目前对硒的研究多集中于硒的有益作用,对不同形态硒的毒作用及机理等研究报道较少。

亚硒酸盐与谷胱甘肽反应生成的硒化氢与氧继续反应产生ROS,过量会抑制蛋白酶活性并导致生物膜脂质过氧化。几乎所有的硒化合物都能使靶细胞产生一定程度的氧化应激。氧化应激被认为是硒诱导细胞毒性的主要机理,其与硒诱导细胞凋亡有关。此外,硒的毒作用机制还体现在硒对酶活性的影响,硒与二硫化物和蛋白质的硫醇基反应生成硒代三硫化物(selenotrisulfides,RSSeSR),抑制相关酶的活力。硒的基因毒性已被多个实验结果证明[44]。在细胞培养基上亚硒酸钠可以诱导DNA链的断裂。通过给狗喂食6 μg/(kg·d)的硒代蛋氨酸7个月检测其前列腺细胞,证实了硒代蛋氨酸对DNA的破坏作用。有机甲基硒化合物被检测到具有诱导DNA链断裂的潜力,与SSe相比,有独有的细胞反应。在细胞培养基上,5~10 μmol/L的SSe可以产生单边带,致使细胞坏死,产生急性细胞溶菌作用。相比之下,甲基硒化合物如甲基硒代半胱氨酸,10~50 μmol/L诱导细胞死亡,表现为染色质凝结和DNA碎片,没有DNA链断裂的证据。此外,硒化合物与硫醇的反应能够干预DNA修复蛋白的完整性和功能性,增加了诱导DNA损伤的不良后果。

3 食品中限量元素污染的防控

预防限量元素进入食品,消除污染源。坚决杜绝工业“三废”、城市生活垃圾的乱排乱放,保护生态环境,严守可持续发展战略。从农产品的种植、养殖角度出发,除了空气、灌溉水、种植土壤中元素含量需要达到国家限量标准外,更要严禁滥用农药、化肥,对重金属有强富集能力的植物如多数食用菌、小麦等应尤其重视种植环境重金属污染。植物性农产品可通过添加土壤改良剂如煤灰、菌渣,改良栽培方式等措施控制限量元素的累积。动物在养殖过程中,可以通过在其饲料中添加如电气石、蒙脱石等吸附剂控制限量元素的污染。从加工、储运角度,食品企业应严格监控原材料验收、加工、贮藏运输等过程,引进良好操作规范(good manufacturing practices,GMP)、卫生标准操作程序(sanitation standard operation procedure,SSOP)、危害分析和关键控制点(hazard analysis and critical control point,HACCP)等质控体系,按要求监控工厂选址、技术装备和管道、食品添加剂和生产加工中化学物质的使用、容器包装材料等,严格控制有害元素可能对食品产品的污染,保证食品安全。

按照GB 2762—2017食品中污染物限量标准对有害元素含量进行控制。相关部门应加强对包括进口食品、第三方平台网络交易食品、餐饮等在内的食品的卫生质量检测和监督工作。随着研究的深入,现有标准在规定有害元素限量时所规定的总量是否合理?目前,在GB 2762—2017食品中污染物限量标准中,只有汞和砷涉及到了形态限量标准,对未规定形态限量的元素是否需要考虑不同形态的限量标准等值得提上议程探讨,如欧盟食品安全局认为水产品中主要含有的是对人体危害较小的有机砷,规定总砷限量不科学,其标准法规中未规定砷的限量。严格管理,防止误食、投毒或人为污染食品。

消费者应该购买符合质量卫生标准的食品,利用饮食调整来减少摄入限量元素、降低对身体的危害。均衡饮食,避免大量摄入同一食品,以防止限量元素在体内的富集。重金属进入人体后主要损害肝脏、肾脏等实质性器官,应适量食用护肝肾的胡萝卜、紫菜等食物。纤维含量高的食物如豆类、粗粮等可以有效吸附体内重金属,可适量增加食用。多选择草食性的水产品以减少摄入通过食物链富集的限量元素。

应用元素形态对毒性的影响来达到防控限量元素污染的目的。一方面,元素形态对毒性的影响被广泛运用到食品安全性评价中,可以将元素毒性各异的形态区分开来,避免了现行标准中只测定总量造成的与安全性不符合的结果。王继霞等[45]分析测定了贝壳类海产品中的As(Ⅴ)、MMA、DMA、砷甜菜碱4种砷形态化合物,结果显示,花甲、蝾螺、蛏子等9种贝壳类海产品中砷主要以有机砷的形态存在,As(Ⅴ)含量较低,各种有机砷的实验数据为进一步完善相关标准提供了依据。另一方面,通过改变元素的形态或某些形态的含量来降低毒性。As(Ⅲ)比As(Ⅴ)的毒性、流动性都更强且更难去除,而As(Ⅲ)可以通过常规氧化剂氧化、微生物氧化、光催化氧化、空气直接氧化等方式氧化为毒性更低的As(Ⅴ)。空气直接氧化速率极为缓慢,难以实际应用,微生物氧化和光催化氧化一般应用于水体修复。QIN等[46]进行水培和盆栽实验,旨在检验芬顿试剂(H2O2和Fe2+组成的强氧化性混合液)对种植在砷污染土壤里的水稻植株的影响。结果显示芬顿试剂可显著降低砷对植物的毒性、减少植物对砷的摄取和砷在水稻籽粒中的积累量。这归因于羟基自由基将As(Ⅲ)氧化为As(Ⅴ)并且通过和有沉淀作用的Fe3+反应生成几乎不溶的化合物来固定砷酸盐。饮食背景不同会使总砷的生物可给性产生差异,亚洲饮食背景下总砷的生物可给性达到81.2%,西方饮食背景下总砷生物可给性为63.4%[47]。不同形态砷具有对应的生物有效性,因此饮食习惯、烹饪方式引起砷生物可给性差异的原因之一可能是砷的形态变化。可以通过调整饮食习惯和烹饪方式改变生物有效性和形态,以达到降低危害的目的。烹饪方式会改变食物中某些砷形态的含量。JITARU等[48]收集了法国市场上37个商业水稻样本,使用4种不同的烹饪方法,比较了总砷、无机砷和DMA的含量。结果显示,漂洗有助于去除高达16%的无机砷和20%的总砷(取决于米的类型),但对某些类型的水稻是无效的;在水未被污染的前提下沸腾可以有效地降低总砷和无机砷含量,这证实水溶性的砷形态可以通过弃掉沸水去除,但没有DMA显著浸出。

元素形态不同其从机体的排出量和排出速度具有差异。重金属会与高亲和性的配位体形成稳定的络合物或螯合物,不进入体循环,降低重金属的吸收率,促使排泄。饮食中的某些成分可以在消化过程中起作用,改变汞的生物可给性。PIEDRA等[49]评估了在体外模拟胃肠道消化后28种成分对无机汞和甲基汞在水溶液中溶解性的效果。结果表明,果胶、单宁酸、木质素和纤维素衍生物对降低汞的生物可给性有显著效果,可将汞的吸收量减少75%以上。硒对汞的毒性有拮抗作用,一方面硒与汞的络合能力强于硫与汞的络合能力,可使体内含巯基酶活力恢复,另一方面硒可使汞引起的氧化还原失衡得以恢复。研究发现,暴露于氯化汞的大鼠血尿素氮(blood urea nitrogen, BUN)为34.7 mg/dL、尿酸1.75 mg/dL、肌酐0.39 mg/dL,而亚硒酸钠+氯化汞组大鼠的BUN28.96 mg/dL、尿酸1.21 mg/dL、肌酐0.32 mg/dL,表明亚硒酸钠可以显著降低氯化汞诱导的大鼠肾脏毒性[50]。茶多酚、五味子乙素、还原型谷胱甘肽、N-乙酰半胱氨酸等抗氧化剂可阻碍甲基汞导致的脂质过氧化[51]。

铅中毒可以使用螯合剂与铅形成螯合物,加速其排出,减少体内铅蓄积,降低毒性,但不能修复已经造成的损伤。如临床上常用促排灵(Diethylenetriamine pentaacetic acid,DTPA)、二巯丙醇和二巯丙磺钠等螯合剂治疗铅中毒。近年的研究热点为抗氧化剂对铅中毒的治疗,抗氧化剂既可以加速铅的排出,又能够通过降低铅诱导的氧化应激高水平,改善铅中毒造成的损伤。原花青素、黄酮类化合物、苦荞麦多糖等抗氧化剂都可降低铅对机体的危害。硒和锌可拮抗铅中毒,带负电荷的硒离子可结合铅离子形成金属-硒-蛋白质复合物并使之排出体外,从而降低血铅水平,减少铅的蓄积,锌在肠道内可诱导合成金属硫蛋白,金属硫蛋白是一类富含半胱氨酸的金属结合蛋白,具备重金属解毒的作用,它的巯基能结合铅形成铅蛋白复合物的包涵体(由膜包裹的不溶性蛋白质颗粒),以无毒形式存于骨内或排出,降低铅的毒性,并且硒、锌都能够通过抗脂质过氧化拮抗铅毒性[52]。

几乎所有硒化合物都能使靶细胞产生氧化应激,而灯盏花素具有较强的清除由硒化合物产生的ROS的能力,有研究表明,灯盏花素能有效拮抗最高摄入量硒(2000年美国科学院确定地硒的最高摄入量为400 μg/d)导致的毒性[53]。亚硒酸钠可诱导白内障的产生,姜黄素能够通过防止亚硒酸钠氧化巯基而推迟体外培养兔晶状体浑浊的时间,但不能抑制白内障的发生[54]。目前,对于硒中毒没有特效治疗方法,预防硒中毒的关键是补硒时注意硒形态、剂量和方式的选择,应用有机硒毒性小于无机硒的原理来开发安全的富硒食品、硒补充剂及添加剂,一般通过生物富硒将无机硒转化为毒性更低的有机硒,生物富硒的常用方法有微生物转化法如酵母菌富硒、乳酸菌富硒和食用菌富硒等,植物转化法如大蒜富硒、大米富硒和茶叶富硒,植物种子发芽转化法如花生芽富硒、麦芽富硒和豆芽富硒等。

4 结语

目前对有害元素和某些微量元素的生物毒理学研究试验多以无机盐的形式注射、投喂实验动物,模拟食品中有毒有害元素存在状态的研究甚少,研究的元素形态与实际在食品中的存在形态有差异,影响研究结果的可行性,元素形态对食品安全的影响尚缺乏系统研究,这些在今后的相关研究中应当加强。