家事审判方式改革及其实践路径

2018-11-10胡发胜

胡发胜

家庭是社会的基本细胞。家事案件事关当事人的切身利益,事关社会和谐稳定。近年来,家事案件呈现不可逆转的增长趋势,同时,交织着各种道德与伦理方面的矛盾,往往引起社会舆情。人民法院处理家事案件要兼顾审判效率和社会效果,积极转变家事审判理念,改进审判方式,创新办案机制,有效对接人民调解,追求家事纠纷解决的最佳效果。

一、家事纠纷案件的现状

(一)案件增长趋势要求创新社会管理

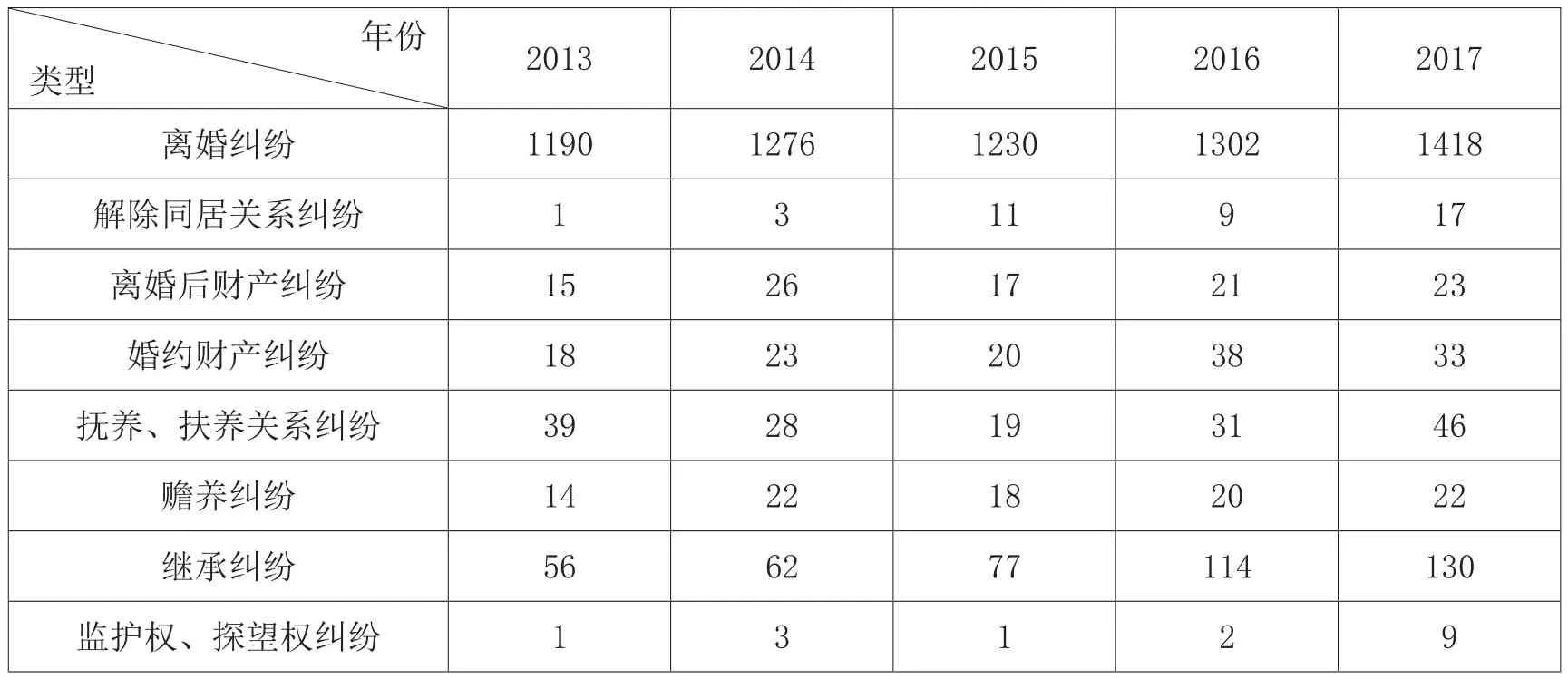

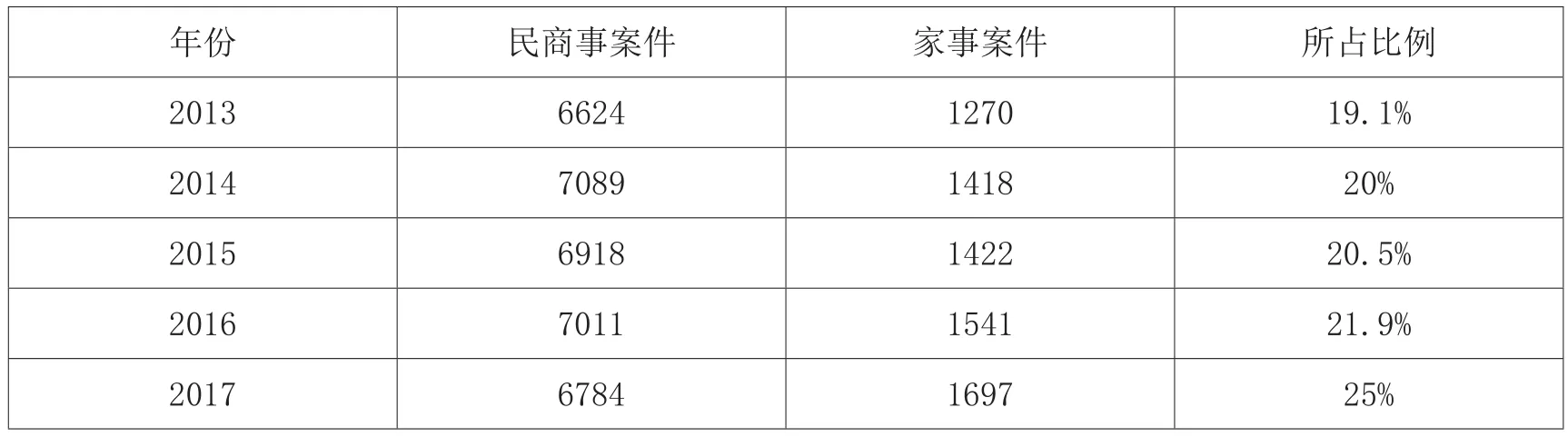

随着我国经济社会发展进入新常态,人们的思想观念、价值取向随之发生了很大变化,导致家事矛盾纠纷呈现出数量增长、纠纷类型日益多样化、矛盾化解难度大等特点。家事纠纷的快速增长,不仅直接影响了当事人婚姻家庭稳定,而且给和谐社会建设造成了一定的隐患,更使得政府部门的社会管理面临着新的挑战。五年来,笔者所在的莒南法院家事案件,见附表1、附表2:

附表2、近5年莒南法院家事案件类型统计

由此看出,一是家事案件数量、占比均呈上升趋势;二是家事案件所涉及不同案由、数量均呈上升趋势。因此,要积极应对家事纠纷新变化,认真分析新时期社会管理中存在的问题,改进矛盾纠纷处理机制,提升基层社会管理水平。

(二)影响普通家事纠纷的社会因素

一是社会物质增长引发的财产纠纷。改革开放40年,人民群众生活水平有了极大改进,家庭财富有了极大地增长,家庭成员对家庭财产的占有、索取越来越复杂,例如房产由农村宅基地的草房瓦房陆续过渡为城镇楼房,汽车、存款、股票、基金等财产越来越多,由此引发的财产权益纷争随之增多。二是计划生育政策变化带来的社会效应。随着国家“二孩政策”的放开,许多家庭子女由一个变为两个,家庭财产由一人独享向复杂化发展。三是“人口老龄化”国情带来的社会问题。当前,人口老龄化已成为我国重要的社会问题,“预计到2020年,老年人口达到2.48亿,老龄化水平达到17.17%;2025年,六十岁以上人口将达到3亿。”①http://www.chyxx.com/industry/201609/450544.html,2018年5月15日访问。下一步,老年人赡养将会成为重大社会问题,老人的赡养不仅要解决物质上的扶养,还应注重老年人需要精神方面的抚慰,这在矛盾调处效果上赋予了办理案件的新要求。四是新生代“啃老”现象严重,由于教育、家庭等多方面的原因,越来越多的年轻人缺乏家庭责任感,从业观偏离,不愿意从事普通工作,在家庭传承过程中会加剧析产、赡养案件的发生。

附表1、莒南法院家事案件与民商事案件占比统计

(三)婚姻案件类案分析

1.离婚率畸高。统计显示,2017年莒南县民政部门登记结婚6451件,民政协议离婚1957件,经法院判决和调解离婚1182件。全县离婚总数合计为3139件,当年度离婚、结婚比率为48.6%。

2.离婚原因新变化。数字惊人的高离婚率使我们不得不对离婚原因进行剖析,发现主要有三个方面:一是婚姻价值观的变化。中国传统的“嫁鸡随鸡、嫁狗随狗”婚姻价值观,经过改革开放40年发生了很大的变化;男女结婚“以身相许、终生不弃”的思想受到极大挑战,“结婚自愿、离婚自由”已成为人们的普遍认识。二是社会交往活跃的影响。随着经济社会的发展,文化生活不断丰富,外出务工越来越便利,信息网络越来越普及,使人们的思想不断变化,婚恋观、家庭观受到冲击,有时会引发婚姻危机。“当离婚变得越来越容易时,人们对于婚姻的忠诚度也会随之降低,婚前没有耐心寻找适合自己的伴侣,婚后也不愿意花费足够的精力来维系彼此间的感情,从而增加了离婚的随意性。”②【美】理查德·波斯纳:《性与理性》,苏力译,中国政法大学出版社 2002 年版,第 329 页。三是家庭责任的弱化。部分婚内男女人生观、家庭观定位不准,婚后不注重婚姻经营,夫妻感情逐渐淡化,进入“婚姻疲惫期”,有些人渴望走出“围城”、尝试新生活的精神需求明显增强,他们对二次婚姻的选择,多以“自我为主”,往往不顾及家庭责任的束缚。

(四)家事案件引发的社会后果

1.影响家庭和谐。一个家庭的和谐,需要夫妻、子女等家庭成员积极维护亲情、努力包容他人。毋容置疑,每个家庭在不同的时期都会或多或少的发生冲突或个人利益不均衡,当这些矛盾爆发为案件,就会使家庭和谐受到极大的挑战,矛盾冲突的双方及其他家庭成员将会受到影响,当一个和谐家庭分化为互相矛盾的若干主体时,将会引起一系列的社会问题。

2.引发次生矛盾。随着人们物质生活水平的不断提高,家庭纠纷涉及的财产利益可能是房地产、车辆、企业经营权等巨大利益,有的人在家庭发生纠纷时,为达到非法目的会不择手段转移财产、伪造证据、虚假诉讼等,损害对方利益,引发矛盾升级;还有的人思想偏激、性格执拗,在家事矛盾中认死理、钻牛角,如果在矛盾初期或纠纷化解中不能及时进行心理疏导、劝解调和,有可能造成民转刑案件。

3.抚养赡养问题。儿童是社会的未来,父母是孩子的启蒙老师,这些传统的道理说明家庭对未成年人的心理健康、教育发展、成长成才极为重要。家庭的变故不但影响未成年人的幸福指数,而且可能改变其人生轨迹,很多孩子在父母离异后,容易产生心理健康等问题,甚至走上了犯罪的道路。家庭的分裂、重组也会使父母子女关系变得复杂,容易发生析产、继承、抚养、赡养等纠纷。

二、家事纠纷案件处置机制改进的必要性

(一)基层社会管理弱化

1.基层社会管理意识有偏差。当前,基层政权重经济发展,轻社会管理,对矛盾纠纷的处置过多依赖于公检法等专职机关,村居、社区等最基层的社会管理几近缺失。虽然村民组织法等法律赋予了基层组织调解、治保的职能,但多数基层组织都没有积极承担起这份责任。

2.基层社会管理缺乏调解机制。近年来,一方面,我们在镇村成立了人民调解组织,设立了调解网格员,但是如何积极发挥他们的作用,如何找准介入纠纷切入点、如何实现与司法衔接等,缺乏务实有效的抓手;另一方面,人民法院为有效解决案多人少矛盾,提高司法社会效果,积极提倡多元化解决纠纷,但是,如何发挥“类案”优势,实现司法与人民调解组织互动共享上缺乏有效的机制,人民调解组织的调解能力也有待提升。

随着年龄增长,多数老年人患有慢性非传染性疾病,而且多种慢性疾病并存,严重影响其健康和生活质量。通过调查发现,在380位男性老年人中,315人患有慢性疾病(82.89%),在413位女性老年人中,335人患有慢性疾病(81.11%),差异无显著性,尚不能认为男性和女性老年人慢性非传染性疾病患病率存在显著性差异。在793位入住老年人中,650人患有慢性疾病(81.97%),其中267人患一种慢性疾病(33.67%),223人患两种慢性疾病(28.12%),160人患两种以上慢性疾病(20.18%),具体见表2。

(二)家事司法程序“温情不足”

1.忽视情感修复。“家事纠纷案件是传统民事纠纷案件的重要组成部分,但由于其自身特有的血缘、伦理关系,又明显有别于普通的民事纠纷案件。”③李徐州,王道强:《家事审判的司法理念与运行原则》,载《人民司法·应用》 2016年第 34 期。家事案件当事人是因婚姻关系聚合在一起的,甚至有血缘关系,虽然发生物、财产分配或者金钱给付等普通财产纠纷,但背后有复杂的情感因素,传统审判方式恰恰忽视了这个重要的情感因素。以“意思自治”为原则,很少对矛盾双方的情感进行疏导,甚至直接进入财物的简单分割。而家事纠纷当事人情感的心结化解不了,司法的效果往往不理想,如对激情离婚、涉及未成年子女的离婚,往往忽视离婚后未成年人的成长生活感情等问题,再如赡养纠纷,可能会使得到物质关爱的老人失去更多亲情。所以,现在家事司法程序应当适当依职权对过于自由的离婚选择加以适当干预,积极进行情感修复、心理疏导、挽留不必要的婚姻破裂,或者至少即使离婚也保持好聚好散的态势。

2.司法救济功能不足。人民法院民事审判的基本原则是谁主张谁举证,举证不足者往往对自己的主张承担败诉的结果,这对一般民事案件中彰显了“用证据说话”的公平正义。但是在家事纠纷案件中,矛盾双方因性别差异、年龄差异、职业差异(如家庭妇女)等因素,使弱者在司法程序中难以获得基本证据保障其合法权益。在司法实践中也经常遇到弱者对对方的房产、股权等即使不离婚也从未探知的案例,所以本着诚实守信的法律原则,应当针对家事案件这一特定类型的纠纷责令当事人进行财产申报,如果认定申报者故意隐瞒财产,一经查实对隐瞒的财产少分或不分。如此,对家事纠纷中的弱者用财产申报的制度予以司法救济,使其在亲情失败的同时不至于再次遭受财产损失。

(三)联动化解作用发挥不好

1.域外联动化解家事纠纷情况。在家事司法相对完善的国家,尽管司法对于整体社会具有庞大的承载效应,但其社会纠纷的解决从未完全依赖于司法程序,而是对外衍生了一套各尽其能、各司其职、配合衔接、有序运行的多元化纠纷解决体系。例如,美国的《家事法院法》规定,在特定情形下,法官有权发出指令,要求任何州、县、市级别的行政机构及教育部门的相关人员提供特定服务,包括在其职权范围内改善服务、披露特定信息、协同与配合法院的调查工作等。因此,在家事纠纷领域应采取协同的、跨部门的综合性联动机制,更有利于修复家庭关系、维护家庭稳定。

2.联动机制建设现状。近年来,我们下大力气搞多元化纠纷解决机制建设,有的地区针对家事案件,在工会、妇联、团委等建立了家事专门调解组织,但如何发挥家事调解组织的资源优势,人民法院与人民调解组织实现便捷高效的程序对接机制,缺乏具体的操作流程。目前的普遍做法是让人民法庭与驻地调解组织自行对接,因为人民法庭是业务庭,功能是审理案件,更多的赋予事务性的工作;作为相对独立的调解组织,与相对应的人民法庭存在相类似的问题,因此,以上对接很难在案件管理、司法统计、信息共享上很难达到综合性的理想效果。还有一种做法是在立案大厅设置一至几个人民调解工作室,由立案大厅立案前告知当事人选择人民调解,这几个调解室与司法行政机关已经建立健全的庞大调解网络和人民法院快速增长的家事案件数量相比,不能满足案件需求。以上两种做法均失偏颇,致使调解联动机制衔接不畅,作用发挥不好,各自为战。如有的纠纷经人民调解达不成协议,进入审判程序,前期的调解成果往往得不到有效利用。因此,人民法院应与调解组织加强联动,实现司法调解与人民调解资源共享,更有利于矛盾的化解。

3.联动机制建设必要性。“纠纷解决机制的成熟和完备,是国家治理体系和治理能力现代化的基本标志,在国家治理体系中居于核心地位。”④龙飞:《论国家治理视角下我国多元化纠纷解决机制建设》,载《法律适用》2015年第7期。家事纠纷往往都掺杂着比较复杂的社会背景、历史恩怨,具有明显的社会性、历史性特点,并非法院一家所能妥善处置的,需要调动社会力量,共同参与家事矛盾化解。比如赡养、抚养、探视权等问题,法院即使做出了相应判决,司法强制执行很难取得良好效果,需要村居、社区工作人员,工会、妇联、协会等基层组织协助做好义务人思想工作,让其积极履行裁判确定的法定义务。

三、家事审判方式改革的实践路径

(一)更新家事审判理念

1.明确指导思想。“未来深化我国家事审判改革过程中,应着力关注家事审判程序法的单独化、家事审判原则的明晰化、家事审判人员的专业化以及非诉合意解决机制的多元化这四个面向的问题,为家事纠纷寻求合理的化解之道。”⑤王琦:《聚焦我国家事审判改革的几个面向》,载《政法论丛》2018年第1期。

因此,家事审判方式改革应该从单纯坐堂问案向多元组织参与化解纠纷、从离婚“意思自治”到注重情感修复、从强制执行到促成当事人自觉履行等方面下功夫。

3.实现最佳效果。家事审判改革的目的,在于积极化解家庭因素引发的矛盾,减少因矛盾对家庭弱势群体的伤害,给社会造成过多的负担,引导浮躁社会主体冷静对待家事纠纷。在程序上改变或者摒弃离婚自由、意思自治、第一次判不离、抚养赡养费按工资计算了之等就案办案的传统理念,积极考虑人的因素、感情因素、社会因素,全力推动家庭纠纷从根本上解决。

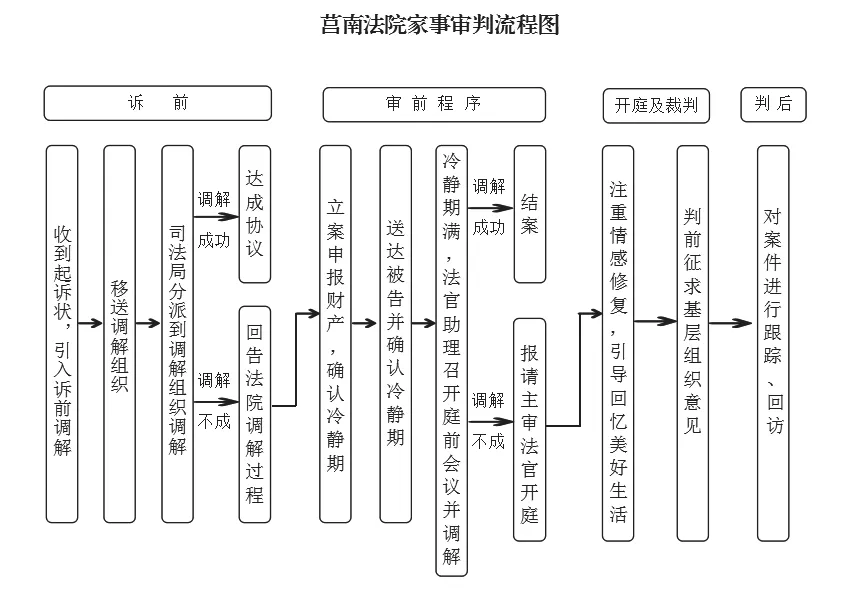

(二)审前程序的创新

1.嫁接诉前调解程序。建立诉前调解有效对接机制,实现了三个对接,一是诉调流程对接,人民法院收到当事人的起诉状后,引导当事人填写《家事纠纷委托调解书》,由立案庭统一移送司法局基层科(相当于法院立案庭),基层科按辖区将案件分流到乡镇调解组织,受托调解组织在十五日内积极进行诉前调解,案件分流、调解结果统计等情况,由基层科统一向立案庭实行“总对总”反馈,实现了“立案庭—基层科”两个网络、一个对接点的信息全面共享。二是审判组织对接,立案庭及时将委托信息通报各人民法庭,各人民法庭与驻地镇街调解组织对接,了解案件调处情况,加强工作指导,目前全县17个镇街设立了17个调解组织,配备了98名专职调解员,实现了人民法庭与调解人员点对点对接。三是调解结果对接,司法局对镇街调解组织受托案件调解情况每月一汇总,每月一通报,对调解成功需要司法确认的,由立案庭及时进行确认;调解不成的,由调解组织填写《家事纠纷调解情况告知书》,转入诉讼程序。这样既有利于当地调解人员依据驻地风土人情务实地调解,又能对调解不成的案件信息实现与人民法院的共享。

2.财产申报要素化。立案时进行财产申报,借助要素审判的基本模式,设置格式化的《离婚案件财产申报表》,责令当事人对双方的婚前财产、婚后共同财产、债权债务、车辆房产等内容如实申报,并告知故意隐瞒财产的不利后果。庭前会议中,对双方填写的财产申报表进行比对、质证,提高案件办理的效率。

3.设立冷静期。在离婚案件中赋予当事人一定合理期限,冷静审视选择诉讼离婚的态度,有效修复双方情感,防止激情离婚。对于婚姻案件诉前调解不成坚持立案诉讼的,立案时即动员当事人设置冷静期,由当事人签订《离婚案件冷静期确认书》,冷静期应兼顾司法效率,一般设置为15天至30天,特殊情况可适当延长。

(三)庭审注重情感修复

1.进行心理疏导。开庭审理时,要求法官以心理疏导、修复感情、维护和谐婚姻家庭关系为目的,积极调查当事人之间的相识、恋爱、婚礼及其他生活情节,找准情感危机的原因,引导当事人回忆曾经的美好生活,逐步修复遭受创伤的父母子女、兄弟姐妹亲情或夫妻感情。

2.情感化审判场所。根据家事案件特点,设置特色化调解室,减少法庭对抗气氛。家事调解室悬挂“和为贵”、“家和万事兴”、“百事孝为先”等有利于家庭和睦、人际关系修复的格言、图画。婚姻调解室可悬挂“一日夫妻百日恩”、“如何处理好夫妻关系”、“法官寄语”等内容,设置“心形”调解桌,让当事人在和谐、温馨的环境氛围中修复感情、缓解矛盾。

3.矛盾化解实质化。法官在有限的庭审时间内对双方的情感矛盾是不能深入全面了解的,因此,要求法官在开庭审理时,查明当事人近亲属旁听情况,积极发挥他们熟知当事人、了解案情的优势,动员他们参与调解,有效化解矛盾,增强家庭成员和基层组织对裁判结果的认同。

(四)判后回访促进案结事了

1.科学设置回访程序。建立判后跟踪回访制度,明确规定回访案件类型、回访时间、回访人员、回访内容、回访发现的问题以及帮扶措施,回访情况应填写《家事纠纷案件判后回访表》。家事案件结案后,承办法官或法官助理应根据案件情况有针对性地进行案后跟踪,及时了解相关情况,帮助当事人解决实际困难,增强家事审判的社会辐射功能。

2.发挥回访实质效果。一是防止发生次生矛盾,预防重复诉讼。如抚养权纠纷案件,及时了解未成年人生活环境,预防变更抚养权案件发生。二是促进自动履行,减少家事案件执行难。对于抚养费、赡养费、探视权案件,应努力督促其自动履行。三是帮助修复感情,维护家庭稳定。对于判决不准离婚或调解和好、赡养等案件,应及时了解当事人的现有状况,帮助当事人化解心结,修复感情。此外,对回访过程中发现当事人及其家庭在判决履行方面确实存在实际困难的,应当及时报告家事审判组织,由家事审判组织协调有关单位,积极帮助解决。