40份糜子品种的表型性状鉴定与遗传多样性分析

2018-11-09景小兰李志华

景小兰 ,李志华 ,董 旭 ,李 海

(1.山西省农业科学院,山西太原030006;2.山西省农业科学院高粱研究所,山西晋中030600;3.山西省农业科学院高寒区作物研究所,山西大同037000)

糜子(Panicum miliaceum L.)属禾本科黍属(Panicum),又称黍、稷、糜,为1年生栽培作物,生育期短,耐旱、耐瘠薄,水分利用率高,是干旱半干旱地区栽培的主要粮食作物之一,有糯粳之分,在我国已有超过7 000 a的栽培历史[1-3]。糜子营养价值丰富,其中,蛋白质含量为13.6%~17.9%,且除赖氨酸以外,其他氨基酸之间的比例与人体蛋白的构成非常相似,极易被人体吸收;淀粉含量70%左右,脂肪含量3.58%,此外,还含有β-胡萝卜素、维生素E、维生素B6、维生素B1和维生素B2等多种维生素和丰富的钙、镁、磷及铁、锌、铜等矿物质元素,是一种能满足现代人生活健康需求的食品[4-5]。目前,我国糜子品种改良、选育采用的主要方法依然是杂交系谱法,清楚了解糜子种质资源的遗传多样性、遗传来源、遗传性状等对于糜子育种改良有着重要的作用。

为了有效地利用糜子的种质资源,本研究通过分析40份糜子品种的主要表型性状,对其进行全面系统的鉴定,揭示其表型遗传多样性,以期为糜子种质资源利用及品种选育提供一定的理论依据,从而提高育种效率,同时,为今后种质资源保存、评价、利用奠定基础。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验地位于山西省农业科学院榆次东阳示范基地(37.6°N,112.7°E),海拔 799.4~804.6 m,地形属平川,气候四季分明,主导风上半年多为西北风,下半年盛行东南风。年平均气温9.7℃,年均降水量440.7 mm,平均风速为2.3 m/s,最少日照数为253.5 d,对发展农业非常有利。

1.2 试验材料

供试材料为已通过国家或山西省鉴定(审定)的糜子品种:内蒙古的内糜(黍)系列、甘肃的陇糜系列、山西的晋黍系列、宁夏的宁糜系列和陕西的榆糜(黍)系列等,共计40份。其中,糯性品种19份,粳性品种21份(表1)。

表1 40份糜(黍)鉴定品种

1.3 试验方法

试验于2017年在山西省农业科学院榆次东阳试验基地进行。播前浇地、旋耕整地,施底肥(按450 kg/hm2施51%复合肥)。每品种每小区20 m2,不设重复,行距33 cm。苗期,对各品种小区根据当地生产习惯密度进行统一留苗的间苗、定苗;抽穗期在试验田上方搭建鸟网用于防鸟害;整个生育期中耕除草2次,不施肥,不灌水,不进行病虫害防治。其余管理同当地大田管理。

1.4 调查项目及方法

播种后,在生育期间分别调查各糜子品种的出苗到开花、成熟各时期、生育日期、花序色、抗倒性、成熟期等;并在糜子成熟时,每品种小区选取有代表性的10株进行调查,田间调查主茎高、主茎节数、穗型、单株分蘖数及有效分蘖数等;室内考种每个品种主穗长、主穗柄长、单株粒质量、单穗粒质量、粒型、粒色等性状;等种子自然晾干后,测定千粒质量,3次重复;每小区全部收获,进行小区测产,折算产量。所有调查项目参考《黍稷种质资源描述规范和数据标准》[6]进行。

抗倒性倒伏级别按0~4级[7]的分法分析(0级,无倒伏症状发生或稍微倾斜,但很快恢复直立,对产量无影响;1级,倾斜角度≤30°,倒伏面积在15%以下,对产量有轻微影响;2级,在30°<倾角≤45°,倒伏面积在30%以下,对产量有影响;3级,45°<倾角≤60°,倒伏面积在50%以下,对产量影响较大;4级,倾斜角度>60°,倒伏面积在50%以上,减产严重)。

1.5 数据统计

利用Excel 2003和SPSS数据软件进行统计分析。其中,主要农艺性状统计分析的变异系数分为较低(0~10%)、中等(>10%~20%)、较高(>20%)[8];基于农艺性状的聚类分析,所有数据经规格化处理后,采用卡方距离-离差平方和法对材料进行聚类分析,并绘出聚类图。

2 结果与分析

2.1 生育性状鉴定

表2 40份糜子品种生育性及抗性

40份糜子材料于6月2日播种,6月9日统一出苗,且出苗均匀一致,苗色一律为绿色;拔节都始于6月21日,分蘖始于6月30日左右,其余生育各时期具体列于表2。从表2可以看出,40份糜子品种,粒色主要有乳黄、红、白、黑和褐色,还有2种复合色(白身黑头、白身黄头);粒型有椭圆和圆型;穗型以侧穗为主,少数为密穗和散穗;花序色有绿色和紫色;抽穗、开花、成熟时期各不相同:抽穗最早的为内糜1号,7月6日即抽穗,成熟也最早,为8月15日,整个生育期仅为67 d,表现为极早熟;雁黍8号抽穗最晚,为8月7日,成熟也最晚,为9月13日,整个生育期最长,达到96 d。陇糜9号整个生育期94 d,晋黍7号、榆黍1号、晋黍1号生育期为92 d,其余大部分糜子的生育期为83 d~89 d;倒伏0~1级的共26个品种,占40份糜子品种的65%;2级的有6个品种,占40份糜子品种的15%;3级的品种有6个,4级的只有2个品种,表明各品种的抗倒性不相同,但大部分品种抗性较好,只有极少数品种抗性差或完全不抗。

2.2 10个主要表型性状鉴定

2.2.1 主要表型性状 在40份糜子品种中,主茎高范围为104.5~169.3cm,最高为雁黍8号(169.3cm),最矮为内糜1号(104.5 cm),其余各品种高低不等;主茎节数范围在6.8~10节/株,其中,主茎节数雁黍8号最多,为10节/株,陇糜6号达9.9节/株,榆黍1号、陇糜7号和陇糜9号均为9.8节/株,内糜1号节数最少,为6.8节/株,其余品种在7~9节/株;有效分蘖差别较大,范围为1.6~3.9个/株;千粒质量为5.9~8.6 g,晋黍7号千粒质量最高,达8.6 g,雁黍7号次之,达到8.3 g;产量内糜6号最高,达6 260.3 kg/hm2,其次依次为陇糜6号、陇糜11 号,分别为 5 820.3,5 760.3 kg/hm2,产量较低的品种分别为雁黍8号(2 640.1 kg/hm2)、晋黍6号(2 865.1 kg/hm2)和赤黍 1 号(3 790.2 kg/hm2)(表3)。

表3 40份糜子品种的主要表型性状

2.2.2 表型性状的相关性分析 对40份糜子品种进行性状相关性分析可知(表4),主茎高与主茎节数、千粒质量与穗柄长、产量与单穗粒质量和单株粒质量,及单株粒质量与单穗粒质量都呈极显著正相关;抗倒性与主穗长、穗柄长、单穗粒质量和千粒质量都呈负相关性。穗柄长与主茎节数呈显著负相关,与主穗长呈显著正相关,各农艺性状相关性均不相同,呈多样性。

表4 糜子品种农艺性状相关性分析

2.3 表型性状遗传多样性分析

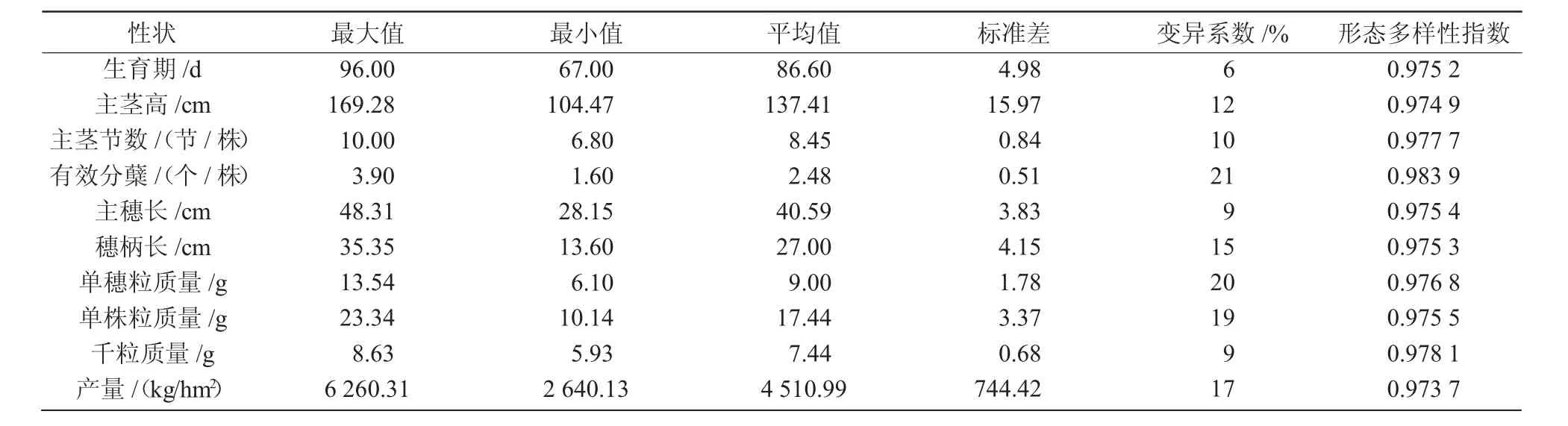

2.3.1 农艺性状差异性分析 分析40个糜子品种主要农艺性状的差异性可知,40份糜子品种变异系数范围为6%~21%,有差异,且高低不等。其中,生育期变异最小,变异系数仅为6%;主穗长及千粒质量变异系数次之,均为9%;主茎高、主茎节数、穗柄长、单穗粒质量、产量的变异系数在10%~20%,变异为中等;变异最大的为有效分蘖,变异系数达21%。10个农艺性状的多样性指数较高,范围在0.973 7~0.983 9,但差异不大(表 5)。

表5 糜子主要农艺性状的遗传多样性差异分析

2.3.2 基于表型性状的系统聚类分析 采用卡方距离-离差平方和法对40份糜子品种的10个主要表型性状进行系统聚类分析,结果显示,在卡方距离2.94处,将40份糜子品种分为4个大的类群,其中,第I类群和第IV类群又包含2个亚群,第II类群和第III类群各含1个亚群。第I类群的2个亚群中,第1亚群含有6个品种,第2亚群包含9个品种;第IV类群的2个亚群中,第1亚群包含8个品种,第2亚群则包含7个品种。第II类群和第III类群分别包含4,6个品种(图1)。

2.3.3 不同类群性状特征综合鉴定与评价 对40份糜子品种进行分类,各类群性状特征明显:有的矮秆、分蘖强、穗大、粒大(第I类群第1亚群);有的早熟、矮秆、有效分蘖低,但穗大、粒大(第II类群);有的秆中、有效分蘖一般、穗小、粒小(第III类群);有的秆高、有效分蘖一般、穗大、粒中(第IV类群)(表 6,7)。

表6 类群农艺性状的平均值

表7 聚类结果与特征

3 结论与讨论

作物表型性状是进行作物基础研究及复杂性状机制解析研究的重要依据。由于受环境条件或人为因素的影响,其所具有的直观性、稳定性和变异性不能完全被真实地反映出来,但性状的变异在一定程度上仍能反映出不同材料在基因型上的变异,是植物基因型和所处生态环境的综合体现[9-11]。作物表型变异是遗传多样性研究的重要内容,尤其在资源群体较大时,更能简便、经济地对遗传资源做出评价,因此,在很多作物上得到充分利用[12-14]。

糜子种质资源表型性状的遗传多样性丰富,因不同地理来源而表现不同[15-17]。本试验中,不同种质资源的不同性状表现出不同程度的多样性:40份材料各农艺性状的变异系数存在较大差异,在6%~21%,生育期的变异系数最小(6%),有效分蘖的变异系数最大(21%);同时,产量的变异系数也较高(17%),可见,这些材料在产量性状上有较高的变异潜力,有较大的选择范围,为提高产量提供了较大的可能性。10个农艺性状的形态多样性指数均较高,在0.973 7~0.983 9。比较40份材料表型性状遗传多样性同一农艺性状的变异系数与形态多样性指数发现,二者表现并不一致:有效分蘖的变异系数最高(21%),形态多样性指数也最高(0.983 9);而生育期的变异系数最低(6%),但其形态多样性指数却不是最低(0.975 2),千粒质量的变异系数较低(9%),形态多样性指数却较高(0.978 1);同样,产量的变异系数中等(17%),但其形态多样性指数却最低(0.973 7),说明变异系数和形态多样性指数虽都可以用来描述性状的变异情况,但二者反映变异情况的角度并不相同。变异系数反映的是某一性状变异的范围,而形态多样性指数反映的是某一性状不同表型等级的数量分布,即多样性的丰度和均匀度,因此,二者在同一性状上表现得并不一致[10,18-20]。同时,各农艺性状表型性状基于卡方-离差平方和聚类分析,结果分为4大类群,但来源于同一生态区的同一系列的品种划分没有严格划为同一类群,这与韩玉翠等[7]研究结果相同,说明各育种单位在选育品种时,注重选取遗传背景广泛、亲缘关系较远的材料为亲本,注重了育种目标发展多样化的趋势。

总体来说,40份优质糜子品种表型性状多样,有丰富的遗传多样性,可满足不同的育种选择要求,同时可满足不同种植目标和不同种植生态区。