不同评分量表对短暂性脑缺血发作患者进展为脑梗死的评估价值

2018-11-09任爱琨宁庆郭敏

任爱琨,宁庆,郭敏

短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)是急性脑梗死(acute cerebral infarction,ACI)的重要危险因素[1-3]。对TIA患者行风险评估对降低ACI发生率有重要意义。目前在评估TIA进展为ACI中应用的评分量表,以ABCD评分系统较为常见,其中代表性的有ABCD3、ABCD3-I与ABCD3-V[4],以上均以ABCD评分系统为基础,增加了糖尿病、脑弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)、颈动脉狭窄等项目,增加评估的准确性。本研究主要探讨ABCD3、ABCD3-I及ABCD3-V评分量表对TIA患者进展ACI的评估价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择自2015年12月1日至2017年12月31日我院神经内科收住的TIA患者218例,其中男124例,女94例;年龄18~75岁,平均(56.67±12.89)岁;其中颈动脉系统TIA176例,椎基底动脉TIA42例。纳入标准[5]:神经功能缺损症状持续时间<24 h;影像学检查如头颅CT或DWI未见责任病灶;患者住院时间>7 d;患者或家属均知情同意。排除标准:年龄<18岁或>75岁;神经功能缺损症状持续时间>24 h;颅CT或MRI提示脑出血、脑梗死或颅内肿瘤等;有严重心、肝、肾等功能不全等。本研究中ACI参照2010年全国第四届脑血管病学术会议中规定的诊断标准[6]。本研究由我院医学伦理会审批,且患者及家属均签署知情同意书。

1.2 方法

记录患者基础资料,如性别、年龄、病程等,统计患者脑卒中相关危险因素,如既往有无高血压病、糖尿病、高脂血症病史,有无吸烟及饮酒嗜好等;记录患者TIA持续时间≥30 min、发作次数≥3次及病程≥24 h例数等。患者门诊就诊时给予双重抗血小板聚集治疗(阿司匹林100 mg+硫酸氢氯吡格雷片75 mg口服,1次/日),记录口服治疗例数及治疗周期;或给予静脉输液抑制血小板聚集、减轻血管痉挛(生理盐水100 mL+奥扎格雷40 mg静脉滴注,2次/日),记录静脉输液治疗例数及治疗周期。对入组TIA患者均行ABCD3评分、ABCD3-I评分、ABCD3-V评分及Essen卒中风险分层量表(Essen stroke risk score,ESRS)评分,以观察第7天是否进展为ACI为本研究终点事件,并依据终点事件的结果将患者分为ACI组与非ACI组。

1.3 ABCD3系统评分方法[7]

ABCD3评分标准:①年龄≤60岁记为0分,年龄>60岁记1分。②TIA发作后首次收缩压≤140 mmHg或舒张压≤90 mmHg记0分,收缩压>140 mmHg或舒张压>90 mmHg记1分。③单侧肢体无力记2分,言语障碍但无肢体无力记1分,余记0分。④TIA症状持续时间<10 min为0分,10~59 min为1分,≥60 min为2分。⑤有糖尿病史为1分,无糖尿病史为0分。⑥7 d内双重TIA发作记2分,无双重TIA发作为0分。总分共9分,0~3分为低危组、4~5分为中危组、6~9分为高危组。

ABCD3-I评分标准:在ABCD3评分基础上增加头颅DWI检查。DWI出现高信号为2分,无高信号为0分;同侧颈动脉狭窄≥50%为2分,同侧颈动脉狭窄<50%为0分。总分为13分,0~3分为低危组、4~7分为中危组、8~13分为高危组。

ABCD3-V评分标准:在ABCD3评分基础上加入病灶同侧颈动脉狭窄≥50%和病灶同侧颅内动脉狭窄≥50%。同侧颈动脉狭窄≥50%为2分,同侧颈动脉狭窄<50%为0分;病灶同侧颅内动脉狭窄≥50%为2分,病灶同侧颅内动脉狭窄<50%为0分。总分为13分,0~3分为低危组,4~7分为中危组,8~13分为高危组。

ESRS评分标准:年龄>75岁为2分,年龄65~75岁、高血压、糖尿病、既往心肌梗死或其他心血管疾病史、外周血管疾病、吸烟、既往TIA或缺血性脑卒中病史均为1分,得分总和为ESRS评分。ESRS评分≥3分为高危,ESRS评分<2分为低危。

1.4 统计学处理

采用SPSS19.0软件处理数据。符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间比较采用独立样本均数t检验;计数资料以率表示,组间比较采用χ2检验;单因素及多因素Logistic回归分析TIA进展为ACI的独立危险因素;ROC曲线评价ABCD3、ABCD3-I及ABCD3-V评分对TIA进展为ACI的评估价值;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

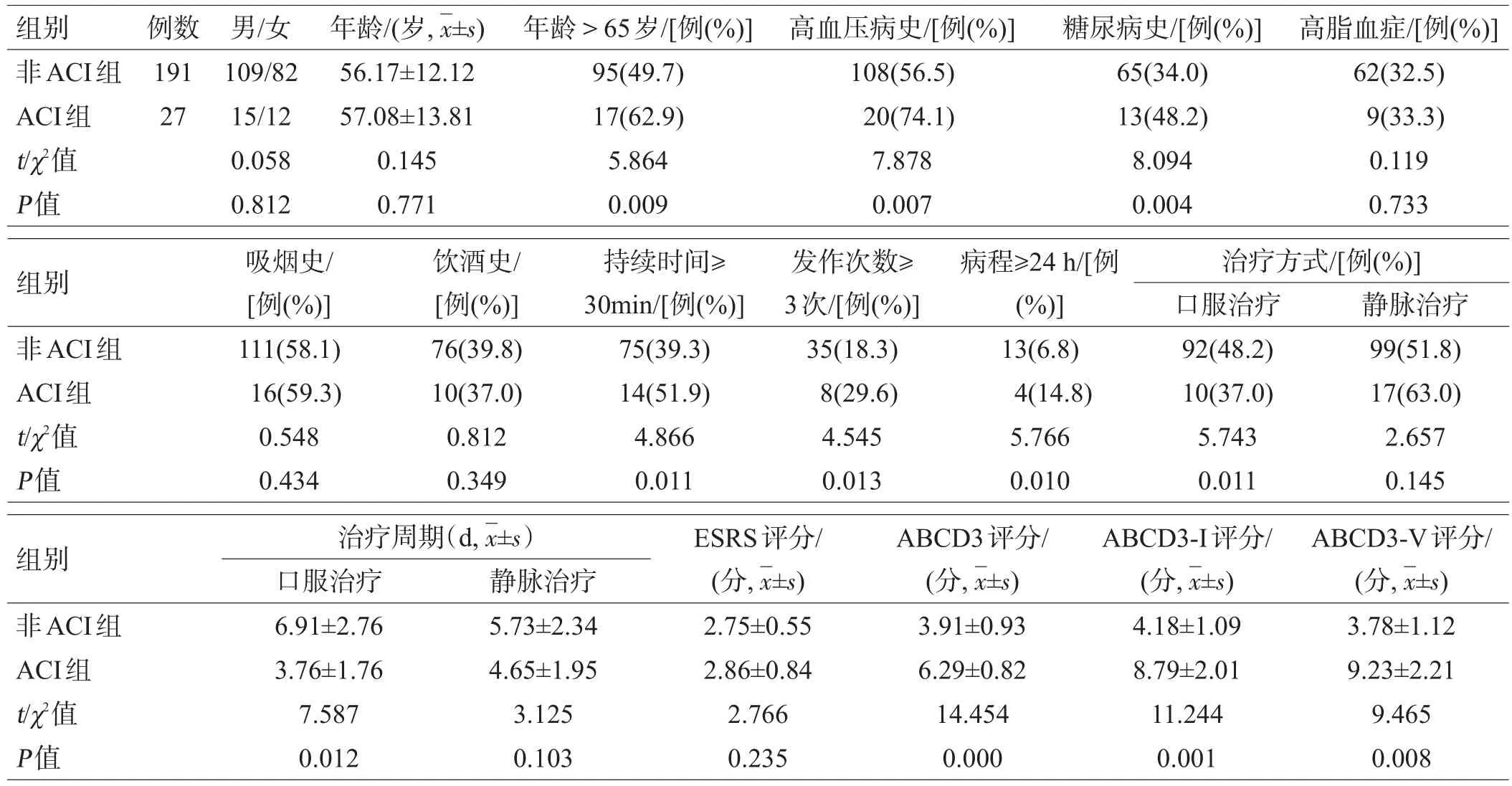

2.1 2组一般资料比较

根据终点事件,本研究ACI组27例,非ACI组191例。2组间高血压病史、糖尿病史、年龄>65岁、持续时间≥30 min、发作次数≥3次、病程≥24 h、门诊接受口服治疗及治疗周期、ABCD3、ABCD3-I及ABCD3-V评分差异有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 2组间一般资料比较

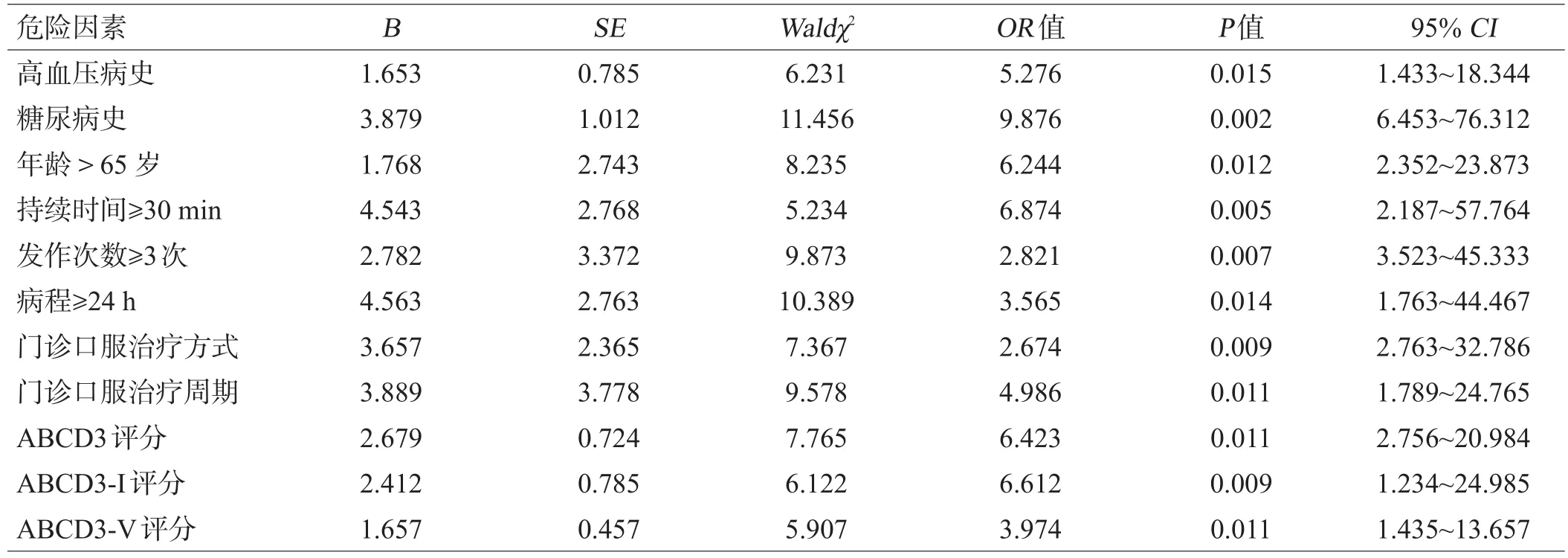

2.2 TIA患者7 d内进展为ACI的多因素Logistic回归分析

将患者ACI相关危险因素纳入多因素Logistic回归模型发现,高血压病史、糖尿病史、年龄>65岁、持续时间≥30 min、发作次数≥3次、病程≥24 h、门诊接受口服治疗及治疗周期、ABCD3、ABCD3-I与ABCD3-V评分均是TIA患者7 d内进展为ACI的独立危险因素(P<0.05),见表2。

表2 TIA患者7 d内进展为ACI的多因素Logistic回归分析

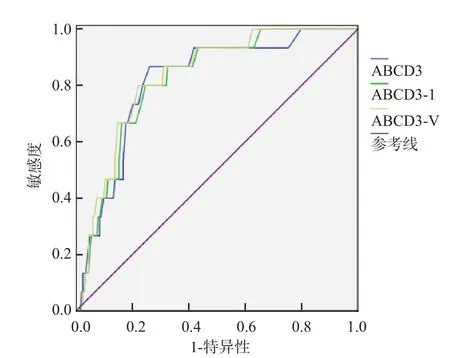

2.3 ABCD3系统评分评估TIA进展为ACI的工作特征(ROC)曲线

ABCD3评分曲线下面积为0.824,最佳阈值为6.5分时,其评估TIA进展为ACI的敏感度为0.876,特异度为0.796;ABCD3-I评分曲线下面积为0.846,最佳阈值为9.8分时,其评估TIA进展为ACI的敏感度为0.888,特异度为0.784;ABCD3-V评分曲线下面积为0.866,最佳阈值为10.3分时,其评估TIA进展为ACI的敏感度为0.896,特异度为0.778;见图1。

图1 ABCD3系统评分评估TIA进展为ACI的工作特征(ROC)曲线

3 讨论

TIA是ACI的超级预警信号,早期对TIA患者进行脑卒中危险因素评估对降低ACI发病率显得尤为重要[8]。近年来ABCD3评分系统常作为ACI的重要评分手段。

约12%的TIA患者7 d内可进展为ACI[9]。本研究中TIA进展为ACI发生率为12.39%,略高于相关报道结果[10,11]。可能的原因有[12]:本研究纳入对象均为住院患者,住院期间病情易发复发作或进展加重;患者入院前均于门诊治疗,后症状得以控制,且发作间期无症状,部分患者未受重视,早期治疗延误,一旦加重可进展为ACI;国外TIA患者多为颈内动脉狭窄较多见,而亚洲人种多见于颅内动脉段狭窄,故易造成结果差异。

TIA进展ACI与众多危险因素有关。本研究显示,高血压病史、糖尿病史、年龄>65岁、持续时间≥30 min、发作次数≥3次、病程≥24 h、门诊接受口服治疗及治疗周期、ABCD3、ABCD3-I与ABCD3-V评分是其主要独立危险因素,与吕祥龙等[13]研究结果相符。高龄、高血压病及糖尿病史均是ACI的独立危险因素,且增加了TIA患者7 d内进展ACI的风险[14]。随着年龄增长,血管易动脉硬化,加之合并高血压病及糖尿病,血管内膜脂质沉积,造成血管管腔变窄,病情进展最终发生ACI。已有研究显示,TIA患者持续时间≥30 min、发作次数≥3次、病程≥24 h是7 d内进展急性脑梗死的独立危险因素[15]。

本研究显示,门诊患者给予双抗治疗优于静脉输液治疗,治疗周期的延长也可有效降低患者7 d内进展为ACI的发生率。Al-Khaled等[17]对入组的TIA患者研究发现,颈动脉狭窄≥50%患者90d内发生卒中风险是颈动脉狭窄<50%患者的2.5倍。Purroy等[18]发现双重TIA发作对TIA患者进展ACI具有一定评估价值。可知,ABCD3评分系统对评估TIA患者进展ACI更为准确。最后,本研究通过ABCD3系统评分评估TIA进展ACI的工作特征(ROC)曲线发现,ABCD3、ABCD3-I及ABCD3-V对评估ACI发生均具有较好的敏感性及特异性,与柴丽丽等[7]报道一致。

综上可知,高龄、高血压病史、糖尿病史、持续时间≥30 min、发作次数≥3次、病程≥24 h、ABCD3、ABCD3-I与ABCD3-V评分高是TIA患进展为ACI的独立危险因素,且ABCD3评分系统对评估TIA进展ACI具有重要的预测价值,值得临床广泛推广。但本研究为单中心小样本研究,后续需进一步增加样本量,以得到更准确的结论。