基于井地一体化测量的近地表品质因子Q值估算与应用

2018-11-07翟桐立彭雪梅王文进国春香蔡爱兵刘次源

翟桐立,马 雄,彭雪梅,王文进,国春香,蔡爱兵,刘次源

(1.中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司,天津300280;2.中国石油大学(北京)油气资源与勘探国家重点实验室,北京102249)

地层品质因子Q值可定量刻画地震波在粘弹性介质中的能量吸收和速度频散[1],准确求取地层品质因子Q值并进行补偿处理是提高地震资料分辨率的有效途径[2-3]。近地表地层由于压实作用弱、结构松散,地层Q值较小,对地震波的吸收作用强烈。因此,尽管近地表地层的厚度不大,但对地震资料分辨率的影响不容忽视。在近地表吸收衰减调查中,上行波微测井观测系统的应用较广泛[4]。然而,由于激发岩性等因素的影响,不同深度激发的地震子波存在明显差异,导致所求取的品质因子Q实际应用效果欠佳。常规双井微测井是求取近地表地层Q值的另一种观测系统[5],但同样难以满足激发子波不变、接收耦合一致且不被其它波场干涉等条件,其测量精度受到影响。业内对激发、接收耦合一致性误差影响Q值估算精度已有共识,但对于直达波的准确分离和近场影响还缺乏足够的重视。MANGRIOTIS等[6]通过实验分析发现,小炮检距的传播路径下,地震记录中存在强烈的近场影响,极大地增加了地震参数估算的难度。

为消除近地表吸收对地震资料分辨率的影响,研究人员相继开展了近地表吸收衰减的实验研究。李国发等[7]采用井地联合地震观测对近地表吸收结构进行了实验分析,提出了不受激发因素影响的吸收参数层析反演方法。李合群等[8]通过对沙漠地区地震资料品质影响因素的分析,认为除沙层吸收衰减之外,激发震源子波差异、检波器耦合差异等是影响沙漠区地震资料品质的主要原因。翟桐立等[9]通过多井微测井试验,对提高野外采集环节精度进行了有益的尝试。李天树等[10]以提高微测井检波器耦合为目的,提出与零偏VSP相同的井中多极接收微测井调查方法,改善了检波器的耦合特性及接收信号的一致性。李伟娜等[11]探索了基于微测井提高Q值估算精度的新途径,提出了一种双线性回归品质因子Q估计算法,取得了较好的估算效果。事实上,除了激发、接收耦合影响之外,近场影响、干扰波影响(如虚反射的干涉造成直达波分离和提取困难)等同样影响近地表地层Q值的准确求取。

地层吸收衰减补偿方法大致可以分为两大类:基于波场延拓和基于反演的补偿。HARGREAVES等[12]提出了一种与Stolt偏移类似的串联反Q滤波方法,但该方法只是对相位进行校正,不涉及振幅校正。WANG[3]在此基础上进行了改进,提出了一种能同时补偿振幅衰减和校正相位畸变的稳定反Q滤波方法。相比于基于波场延拓的吸收补偿,基于反演的吸收补偿策略具有更强的稳定性。ZHANG等[13]从贝叶斯框架出发,在时间域完善了吸收补偿技术。CHAI等[14]提出一种在频率域进行非稳态稀疏反演的方法,实现了地层吸收补偿。张文等[15]修改补偿公式,使之更适应近地表补偿。

本文提出了一种深井激发、浅井和地面短排列一体化联合接收的测量方法,并在大港探区进行了现场试验和工业化测量,利用测量结果估算近地表地层品质因子Q值,采用基于波场延拓的反Q滤波技术消除了近地表吸收对地震资料分辨率的影响,取得了较好的应用效果。

1 谱比法品质因子Q估计原理

根据粘弹性介质理论,在粘弹性介质中传播的地震波振幅谱可表示为[1]:

(1)

式中:r为炮检距;f为频率;u(r,f)为接收点的振幅谱;v表示介质速度;s(f)为震源信号振幅谱;g(f)是检波器耦合项;p(r)代表与频率无关的几何扩散、反射透射损失等项;Q为地层品质因子。

对传播距离为r1和r2的振幅谱u(r1,f)和u(r2,f)的比值取对数,有:

(2)

在激发和接收耦合一致的假设条件下,上式可简化为:

(3)

式中:r(f)=ln[u(r2,f)/u(r1,f)];Δt=(r2-r1)/v;b为与频率无关的常数。

显然,谱比对数值(或地震衰减)是与频率相关的线性函数,因此,可以利用其斜率计算Q值,有:

(4)

式中:P为线性拟合斜率。

2 影响因素分析

2.1 激发耦合效应

图1显示了大港油田某工区微测井的井口检波器接收到的两个直达波信号及其振幅谱。该微测井的激发深度分别为6m和9m。尽管9m深度激发的地震信号传播到井口检波器经历了更多的吸收衰减,但其130Hz的主频依然比6m深度激发的地震信号119Hz主频高11Hz。如不考虑激发因素的影响,而直接用接收到的两个信号进行Q值估算,会得到一个负的Q值,这显然违背了地震波衰减的基本规律。

图1 震源深度为6m和9m时井口检波器接收到的地震记录(a)及对应的振幅谱(b)

2.2 波场干涉效应

在实际双井微测井测量中,如井底检波器深度大于潜水面深度,且激发点深度略大于潜水面深度,井底检波器的接收信号易受到来自于地面和低速层底界(一般同潜水面深度)虚反射的干扰而变得更加复杂。图2为井底检波器共检波点道集,红框内为地面虚反射,该干扰使得用于估算Q值的直达波分离变得困难,从而影响Q值计算精度。

图2 双井微测井井底检波器接收的共检波点道集

2.3 近场效应对衰减的影响及克服办法

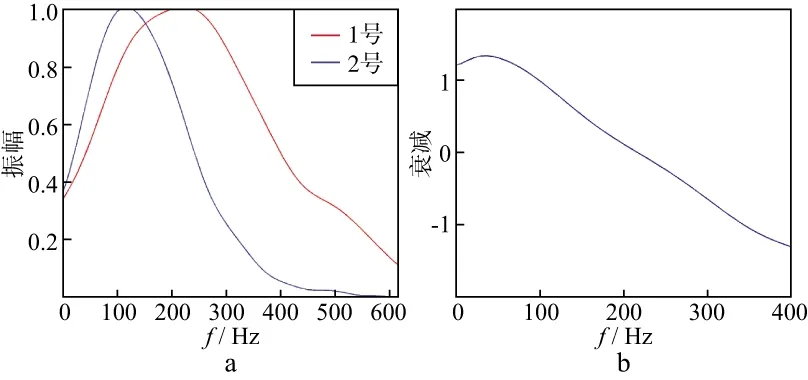

近场效应的一个方面是指炮检距过小的情况下,地震波场在短时间内未完全稳定,从而导致地震信号低频段出现异常的现象。这种异常主要表现在炮点与检波点振幅谱比值(即衰减曲线)在低频端与理论曲线不符。已有研究表明[6-7],近场效应对近地表Q值求取影响较大,不能忽略。图3为井地一体化观测系统示意。其中井底检波器和井口检波器分别为1号和2号检波器,地面小排列的检波器编号为3~9号。图4展示了井地一体化观测得到的井底(1号)和井口检波器(2号)记录的地震波振幅谱(图4a)和衰减曲线(图4b)。衰减曲线在60Hz以下的低频段出现了随频率增高,衰减幅度反而减小的异常现象,这种衰减异常现象是由近场效应引起的。另外,由于400Hz以上的高频段受噪声影响较大,因此将计算Q值的频带设定为60~400Hz,通过线性拟合计算出低速层的地层品质因子值Q1=1.786。

图5展示了井口检波器(2号)与地面小排列中7号检波器相应记录的振幅谱和衰减曲线。由于衰减曲线上低于100Hz的低频段地震衰减与频率的非线性关系加剧,而高于250Hz的高频信号受噪声干扰较大,因此,结合振幅谱特征将计算Q值频带选择为如图5b所示的100~250Hz,计算出的降速层地层品质因子值Q2=16.550。

图3 井地一体化观测系统示意

图4 井底和井口检波器接收记录振幅谱(a)和衰减曲线(b)

图5 井口和小排列检波器接收记录振幅谱(a)及相应衰减曲线(b)

3 井地一体化野外观测与Q值估计

井地一体化的近地表地层Q值野外测量观测系统见图3。该观测系统的激发井和接收井深度不等,采用井中激发,井中和地面小排列联合接收的方式。实施过程中依据常规近地表结构调查的结果选择激发井和接收井深度。原则上,激发井应钻穿低、降速层,且由井底向井口依次激发,激发点距和密度视具体情况而定。接收井深度应以无限接近低速层底界面又不钻穿低速层为佳,并在井底布设检波器(见图3 中1号检波器),使检波器只能接收到上行波,避免了低速层底界面虚反射对直达波的干涉。地面检波器从接收井井口位置开始,沿排列方向按一定间距依次布设(见图3中2~10号检波器)。

依据图3所示井地一体化观测系统的观测结果,实施Q值估算的具体步骤如下。

首先,利用1号和2号检波器记录的直达波振幅谱,采用谱比法求出低速层的品质因子Q1;

然后,在2~10号检波器之间选择特征良好的两个检波器记录的直达波振幅谱,采用谱比法求出降速层的品质因子Q2;

最后,计算低、降速层的地层等效品质因子Q值[16]:

(5)

式中:t1为地震波在低速层中的传播时间;t2为地震波在降速层中的传播时间。

4 实际应用

本文方法的试验地点选在大港油田的沧东凹陷孔店地区,该区是探区内油气富集带最有利的地区之一。主要储层为古近系孔店组和中生界地层,其中孔店组的Ek1和Ek2段为主力产层。近年来,中生界上部火山岩、凝灰质砂岩储层又有新的发现,多口探井相继获高产油流。该区储层多种沉积相纵向叠置发育,储层横向变化大,火成岩储层边界难以精确界定,需要更高分辨率的地震资料做支撑。

现有地震资料为2005年和2008年采集的三维数据,能反映较大的断层及构造形态,可以满足构造研究需要,但无法达到储层研究的精度要求。因此,在该区部署了井地一体化的近地表Q值测量试验,进而开展了基于衰减补偿的高分辨率处理。该区近地表地层主要为3层结构,即低速层、降速层和高速层。低速层厚度2.5~3.5m,低降速层总厚度一般不超过15m,低、降速层速度为260~1160m/s。

根据接收井深度小于低速层的原则,本试验区的接收井深度为2.5~3.5m。激发井应钻穿低、降速层,根据以往调查结果,探区内低降速层总厚度一般不超过20m,故激发井深度选为20m。理论上,激发井深度越大,越符合垂直入射关系,但应综合考量性价比。接收井和激发井之间的水平距离为4m。从激发精度和安全环保角度考虑,激发方式采用小型电火花震源。

按照图3所示的观测系统,本区共部署测点48个,测网密度为2km×2km,实现了目标处理范围内的等间距全覆盖,试验区测量点位置分布如图6所示。

图6 试验区测点位置分布

图7是基于图3所示井地一体化观测系统实际观测得到的某一共炮点道集。不难看出,1~10号检波器接收的直达波受其它波的干涉影响较弱,有利于利用汉宁窗分离直达波。此外,各地震道波形稳定,在直达波到达之前未出现明显的抖动,从侧面说明检波器的耦合性较好。因此,用该道集计算出的地震波频谱比值随Q值的变化符合衰减规律。其中1号和2号检波器所接收到的地震波变化反映的是低速层的吸收衰减,2~10号检波器所接收到的地震波变化反映的是降速层的吸收衰减,因为它们穿过了相同的低速层,可视为低速层的影响不变。该假设在本方法的炮检距范围内经过检验是成立的。对于降速带的Q值求取,采用时间间隔较大的检波器对,可以降低估算误差。同时对多个检波器所估计的Q值进行平均,可得到一个更加合理的降速层Q值。

图7 井地一体化联合测量的共炮点道集

表1为按照本文方法计算得到的低速层、降速层地层品质因子Q值,由于篇幅所限,表中仅给出了沿图6中对角线方向(图中绿色折线)由北向南依次排列的8个点。进一步应用公式(5)可计算整套近地表地层的等效Q值。

由表1可见,工区范围内近地表地层Q值估算结果相对稳定,没有出现明显的异常值(负值或者异常大的值)。表明基于井地一体化观测实施近地表Q值估计切实可行。

图8是基于研究区所有测点估算得到的低速层和降速层Q值绘制的低、降速层Q值平面分布图。可以看出,低速层和降速层都存在局部Q值较大的区域(红色区域),但就整个工区而言,Q值的变化依然比较平缓,说明井地一体化观测方法在测量Q值的一致性和稳定性方面有一定优势。因此,可为补偿处理提供依据。

表1 不同点计算的近地表地层Q值

本次试验采用基于波场延拓方法进行吸收补偿,没有考虑速度频散的影响[7]。图9对比了补偿前、后的叠加剖面,图10为吸收补偿前、后振幅谱对比(目的层位于孔店组1650~1850ms)。显然,经过低、降速带吸收补偿后,目的层段信号的高频成分得到了有效提升,地震资料的分辨率得到了一定程度的提高,地震信号识别薄层结构和特殊岩性的能力得到了增强。

图8 低速层(a)和降速层(b)Q值平面分布

图9 低、降速带吸收补偿前(a)、后(b)叠加剖面对比

图10 低、降速带吸收补偿前、后振幅谱对比

5 结论

1) 所设计的井地一体化观测系统可以较好地解决了常规微测井方法易受虚反射干涉、近场影响等问题,观测记录更有利于直达波波场的有效分离和近地表Q值的准确估计。

2) 大港探区的试验应用结果表明,基于井地一体化观测结果可获得稳定可靠的近地表地层品质因子Q值,应用近地表吸收补偿处理不仅拓宽了目的层频带,提高了叠加剖面的分辨率,而且增强了地震数据分辨薄互储层和特殊岩性边界的能力,初步证明了井地一体化观测的可行性。