探讨超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞的麻醉效果

2018-11-06周娟耿光星胡晨

周娟,耿光星,胡晨

臂丛神经阻滞麻醉是临床上常见的麻醉方式,适用于手、前臂、上臂及肩部各种手术。根据穿刺部位不同可分为肌间沟入路、腋入路、锁骨上入路多种方法,本文针对最常见的肌间沟入路方法进行探讨[1]。本院针对肌间沟入路臂丛神经阻滞麻醉常用神经刺激仪和超声引导进行定位穿刺,选择2016年1月~2017年3月收治的60例手术患者,探讨超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞的麻醉效果,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 本次研究选择本院2016年1月~2017年3月收治的60例行臂丛神经阻滞麻醉手术病例,按照随机方法将其分为观察组和对照组,每组30例。对照组中男19例,女11例,年龄17~77岁,平均(46.70±7.41)岁;观察组中男21例,女9例,年龄17~74岁,平均(47.87±7.33)岁。纳入标准:①采用肌间沟入路臂丛神经阻滞麻醉手术患者;②意识正常、精神正常者;③签署知情同意书者。排除标准:①存在原发性手术侧上肢感觉和运动障碍者;②麻醉禁忌证;③合并其他部位创伤,肝肾功能异常者。本次研究经本院伦理委员会批准,两组患者在基线资料上比较差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法 所有患者均行肌间沟入路臂丛神经阻滞麻醉手术,入室后给予常规消毒铺巾,开通静脉通路,连接心电监护,麻醉前30 min给予肌注0.1 g苯巴比妥钠(上海新亚药业有限公司生产,规格0.1 g,国药准字H31020501)和0.5 mg阿托品(广东南国药业有限公司生产,规格1 ml:0.5 mg,国药准字H44022488)[2]。取患者仰卧位,双臂自然放于双侧,头偏向对侧。对照组采用神经刺激仪[易舒杰Stimuplex HNS12,德国贝朗,国食药监械(进)字2011第3211345号]定位穿刺点,充分暴露患者颈部,首先用1 mA电流在前中斜角肌肌间沟处定位进针,引起肌肉收缩后将电流减低至0.3 mA,再次诱发肌肉收缩后,若回抽无血流则注入0.4%的罗哌卡因(山西普德制药有限公司生产,规格119.2 mg,国药准字H20090271)25~30 ml,阻滞效果欠佳时,静脉推入芬太尼(宜昌人福药业有限公司生产,规格2 ml:0.1 mg,国药准字H42022076)0.05~0.1 mg[3]。观察组患者采用超声引导下定位进针,同样取患者平卧位,头部偏向对侧,将超声探头置于锁骨上缘约2 cm的位置,观察成像部位的臂丛神经及周围血管情况,沿胸锁乳突肌外侧缘肌间沟连续扫描,清晰显示臂丛上、中、下干位置,行体表定位,通过2个及以上定位点,确认入针位置[4]。在超声引导下,针尖略偏向中线方向经中斜角肌进入中干背侧、下干腹侧之间的区域,回抽无血流后注入麻醉药物,分次注射,回抽1次直至局麻药物在中、下干间隙被液性暗区充填,下干被环形液性暗区包绕为止[5]。

1.3 观察指标 记录并比较两组定位穿刺操作平均用时,就其麻醉效果和不良反应发生情况进行分析。麻醉效果根据患者手术刺激反应及VAS评分分为优、良、差。优:完全无痛,VAS在0~3分;良:手术时感到轻微疼痛,VAS4~6分;差:手术时激烈疼痛,VAS>7分。

1.4 统计学方法 运用统计学软件SPSS 20.0处理研究数据,计量资料采用“x±s”表示,组间比较采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者定位操作时间比较 观察组患者定位穿刺操作时间平均(285±24)s,对照组(366±35)s,两组比较差异有统计学意义(t=6.821 6,P<0.05)。

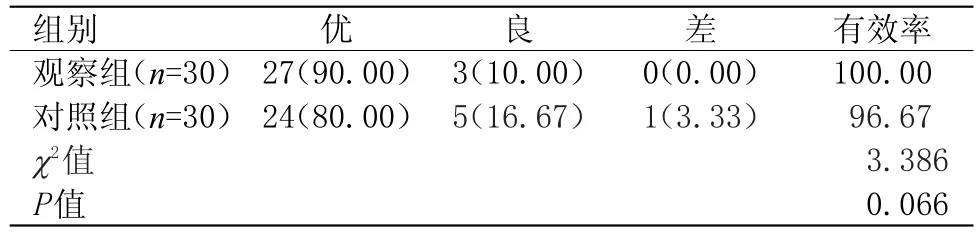

2.2 两组患者麻醉效果比较 观察组患者麻醉效果相较于对照组差异无统计学意义,见表1。

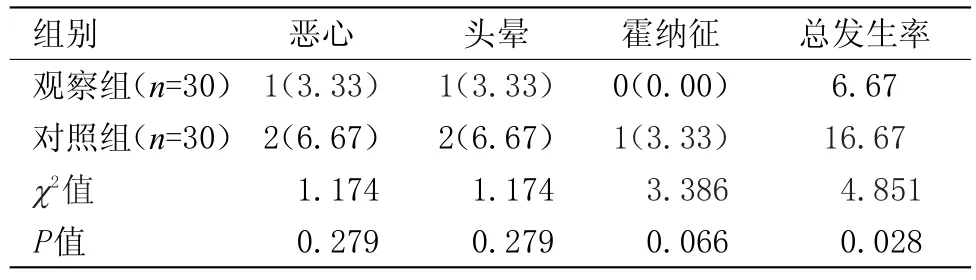

2.3 两组患者不良反应发生情况 观察组患者不良反应发生率为6.67%,显著低于对照组16.67%,差异有统计学意义(χ2=4.851,P=0.028),见表2。

表1 两组患者麻醉效果比较[n(%)]

表2 两组患者不良反应发生情况[n(%)]

3 讨论

臂丛神经阻滞麻醉是临床上常见的麻醉手法之一,臂丛的解剖比较复杂,简单的可概括为“五根、三干、六股、三束、五支”,从椎间孔发出后直到腋窝远端一直被椎前筋膜和延续的筋膜环绕,臂丛N就处于筋膜间隙并与血管伴行形成血管神经鞘,行麻醉时,只要将药物注射到筋膜腔隙中麻醉就成功了[6]。临床上衍生出经颈路、肌间沟、锁骨上下、喙突下和腋路阻滞几种臂丛阻滞入路,而首选都是肌间沟入路方式。肌间沟的定位是行臂丛神经阻滞麻醉最关键的环节,当患者仰卧,头偏向对侧后,显露出胸锁乳突肌的锁骨头,用手指在其后缘向外滑动,可摸到一条小肌肉,这就是前斜角肌,再向前斜角肌外缘滑动可摸到相同大小的中斜角肌,两肌之间的间隙就称为肌间沟[7]。这种传统的异感定位穿刺需要依赖操作者的丰富经验,往往会造成多次穿刺的情况,严重影响手术。

近年来,应用超声引导、神经刺激仪等先进技术定位肌间沟行臂丛神经阻滞麻醉的效果逐渐受到关注。神经刺激仪主要用于检测麻醉过程中穿刺针是否接触神经,利用电刺激器产生脉冲电流传送至穿刺针,当穿刺针接近混合神经时,就会引起混合神经去极化而导致运动神经去极化支配肌肉颤抽,通过反复的颤抽可定位穿刺点[8]。据杨纲华等[9]研究显示,利用神经刺激仪定位失败的情况也不少见,存在一定的并发症和不良反应。采用超声定位穿刺,能够清晰显示穿刺过程及具体情况,精准定位神经束,还能判断麻醉药物的扩散情况,指导分段注入麻醉药物,控制麻醉阻滞效果。同时,超声引导避免了反复穿刺和定位的情况,实现了可视化穿刺,成功率在99%以上[10]。

本次研究结果显示,观察组患者定位穿刺操作时间平均(285±24)s,对照组(366±35)s,两组比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组和对照组患者麻醉有效率分别为100.00%,96.67%,差异无统计学意义,提示,应用超声引导行肌间沟臂丛神经阻滞麻醉的麻醉效果较好。同时,观察组不良反应发生率为6.67%显著低于对照组16.67%(P<0.05)。综上所述,针对肌间沟入路臂丛神经阻滞麻醉,超声引导下穿刺更清晰,操作时间更短,不良反应少、麻醉效果好,值得推广。