宁波市蟠曲形茶产业化发展现状及展望

2018-11-06王礼中方乾勇

王礼中 韩 震 李 明 吴 颖 方乾勇

(1.宁波市奉化区林特技术服务推广总站; 2.宁波市林特科技推广中心;3.余姚市林业特产技术推广总站; 4.宁波市海曙区林业技术管理服务站;宁波 315500)

1 产业发展概况

宁波是浙江传统茶叶产区,历史悠久,茶类丰富,内外贸并举,有着良好的产业基础。自上世纪80年代改革开放以来,宁波一直坚持“以市场为导向,以效益为中心”的茶叶生产指导思想,采取“挖掘、恢复历史名茶和创制新名茶并举”的方针,相继恢复和创制出了一批风格各异、特色显著的名茶,涌现了诸如望海茶为代表的宁波名茶,成为产业发展的中坚力量,推动宁波茶产业取得了长足发展。

宁波在大力发展名优茶产业取得些许成绩的同时,也面临着一些制约产业发展的现实问题:名茶采摘过于细嫩,成本高,茶叶品质优异但售价高,一般消费者难以承受;茶园只采摘春茶,夏秋茶基本弃采,适宜老百姓消费的优质茶量少,严重制约了茶叶消费[1];此外,优质茶机采机制举足不前、产业化配套技术体系不健全,极大地影响了宁波名优茶产业壮大;名优茶品牌影响力不强,缺乏有影响力的龙头企业自主创牌,披荆斩棘开拓外地市场的独角兽企业缺乏,产品主要面向本地市场,外地市场占有率还不够高。

浙江省名茶主要以扁形和单芽形茶见长,宁波概莫能外。为破解上述名优茶产业发展瓶颈,提高名优茶产业市场竞争力,宁波重点选择研制蟠曲形茶作为突破方向,匠心独具开发成功了奉化曲毫、瀑布仙茗(金韵、雪韵及翠韵系列)及宁波白茶等蟠曲形茶。为提升产业科技力量,紧密与中国农科院茶叶研究所、浙江大学、省农业厅等科研高校和技术推广单位联系,深入开展科技合作和技术攻关,从品种、栽培、加工、新技术、新设备和品牌建设等方面补齐产业发展短板,联合开展实施了《宁波蟠曲形茶生产技术集成创新及产业化》项目,使得相关集成创新技术及产业在全市范围内得到了快速应用和示范推广,增强产业发展后劲,大大推动了蟠曲形名优茶产业发展。项目实施10余年以来,不仅在生产科技方面取得了丰硕的成果,同时也获得了丰厚的经济、生态和社会效益。

2017年,全市奉化、余姚、江北、鄞州、东钱湖等地区蟠曲形名优茶产量达到907.2吨,产值达到1.719亿元,产量、产值和生产规模都实现了跨越式增长,涌现出如奉化曲毫、弥勒白茶、瀑布仙茗及宁波白茶等省级名茶,在全国的知名度和影响力也与日俱增,带动了余姚、奉化、鄞州1.2万余户茶农增收致富,成为全市农业主导产业中经济效益好,社会效益佳的生态绿色惠农产业。

2 产业发展举措

2.1 组建分工明确、运转高效的科技协作团队

首先,建立了由宁波市林特科技推广中心、奉化区林特技术服务推广总站、余姚市农林局茶叶产业办公室、宁波市鄞州区林业技术服务推广总站、宁海市农林局茶叶产业办公室等单位组成的科技协作团队,成员涵盖了茶叶品种资源、栽培管理、生产加工、机械设备等专业,其中高级职称 5人,中级职称 6人,人员搭配合理,技术力量较强。工作内容分工涵盖了技术试验研究、集成创新与示范推广等,为项目顺利推进提供了可靠的组织保障。同时,加强与中国农科院茶叶研究所、省农业厅和浙江大学茶学系等单位科技合作,如余姚市姚江源茶叶生产公司与中国农科院茶叶研究所展开科技联合攻关,研制开发出电磁滚筒杀青机[2]、燃油型烘干机等一批新设备,显著提高了茶叶加工水平;奉化雪窦山茶叶专业合作社积极同中国农业科学院茶叶研究所开展优质茶机采机制项目合作,科学培育适宜机采树冠,采用新型名优茶采摘机[3]及鲜叶分级机[4],提高了优质茶加工品质,增加了茶叶产出效益。

此外,团队依托国家星火计划项目、宁波市林业局产业扶持政策、宁波市农业局产业化园区项目及宁波科技局科技项目等,集中整合资金资源,展开技术攻关和研究,为蟠曲形茶产业化顺利推动提供了技术和资金支撑。

2.2 推进形式多样、落地生根的培训推广服务

制定了宁波绿茶、奉化曲毫、瀑布仙茗等3项技术标准及编印了一批通俗易懂的茶园栽培管理和加工工艺模式图等技术资料,为茶农生产上应用提供了实用性指导。近5年来,宁波市累计举办茶叶栽培、加工、审评,茶机应用等相关培训班82期,受训的茶叶技术骨干和茶农达到3500余人次,田间现场指导服务920多人次,发放技术资料近12300余份,外出集中学习考察20余次,建立科技示范户和星火基地65个。通过邀请专家授课培训,进茶厂、茶园现场观摩、外出考察等形式,指导蟠曲形名优茶生产加工。有效提高了生产者的理论水平和实践技能,推动了蟠曲形名优茶产业化技术示范和推广。

2.3 展开扎实深入、全面体系的技术攻关研究

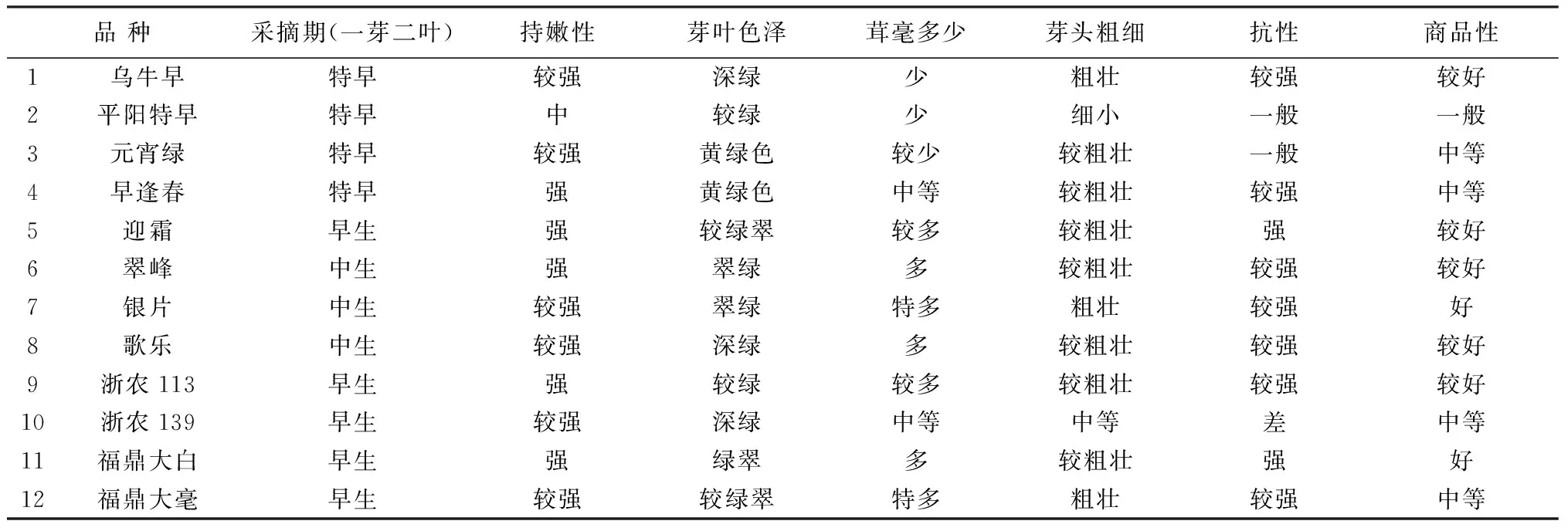

2.3.1蟠曲形茶(奉化曲毫)适制性品种研究 优良的品种是产业发展的基础和关键。为筛选出适制奉化曲毫茶的茶树良种,先后引进了福鼎大白、迎霜、银片、浙农113、浙农139、歌乐、元宵绿、平阳特早、福鼎大毫、翠峰、早逢春、乌牛早等品种。根据10多年的生产应用研究,总结出各品种的适制特性(表1),最后筛选出持嫩性较强、芽叶粗壮、色泽翠绿、多毫类的品种,如‘福鼎大白’、‘银片’、‘翠峰’、‘迎霜’、‘浙农113’、‘歌乐’等无性系良种[5],具备适应性强、产量高、品质好(茶多酚和氨基酸含量均较高且酚氨比协调),并实行早、中、晚生品种的合理搭配。除了多茸毫系品种,白化品种‘白叶一号’、‘黄金芽’、‘御金香’及中黄系列也比较适合加工成蟠曲型茶,商品品质佳,市场价格较高,丰富了蟠曲形茶品种家族。

2.3.2茶园生态高效栽培管理技术研究 为促进幼龄茶园及早成龄投产,提高茶园产值效益,通过多年实践总结出了一套涵盖园地选址、品种选择、园区规划、园地开垦、茶苗种植、树冠管理、土壤管理、病虫害绿色防控等一系列的茶园高效栽培管理技术,主要包括:①合理密植充分利用土壤空间技术;②合理修剪充分利用光能技术(三维空间树冠培育技术); ③巧施氮肥,充分利用茶枝还田技术;④掌握茶园病虫害发生特征规律,充分利用茶园生态平衡技术等,为宁波无性系良种茶园大面积发展提供了技术支撑,也为生产优异的名茶打下了扎实的基础。

在上述栽培管理技术的支撑下,同时借助市级财政补助政策及县(市、区)配套资金及财政扶贫项目,推进了全市老茶园、荒芜山地和新造地开垦改造,无性系良种茶园发展规模逐年增长,一批标准化茶园建设项目应运而生,全市集中连片发展的无性系良种茶园面积由2007年的51540亩增长到到目前的83695亩,尤其是余姚、奉化及宁海作为宁波名优茶的主要产区,显示出强劲的增长势头,余姚、奉化先后于2009年、2013年被评为浙江省茶树良种化先进县(市),有效夯实了全市茶产业发展基础。

表1 奉化曲毫茶适制性品种引进与筛选特征分析表

2.3.3蟠曲形茶标准化加工技术的研究 宁波蟠曲形茶主要以奉化曲毫、瀑布仙茗及宁波白茶等为代表,其加工工艺主要环节基本相同,具体流程为(以奉化曲毫茶为例):鲜叶摊放—杀青—揉捻—初烘—摊凉回潮—小锅做形—大锅做形—摊凉分筛—足烘—冷却分装等环节。采摘标准为一芽一叶至一芽二叶,通过在加工中适度揉捻促进茶叶细胞组织破碎,茶汁液浸出,提高茶汤浓度;以摊青和杀青偏重及烘炒结合的干燥技术保证茶叶在加工生化物质不断转化并逐步提高茶叶干燥度;通过适温长烘提香技术,使得茶叶充分干燥且香气显露,最后制得的茶叶滋味醇厚鲜爽、不苦不涩且耐冲泡。

《宁波绿茶生产技术规程》、《奉化曲毫栽培加工技术规程》、《宁波·余姚瀑布仙茗绿茶生产技术规程》等3项加工技术标准,为茶叶一线生产加工者提供可靠的技术指导依据,开发和推广了电磁滚筒杀青机、燃油式烘干机及摊青槽等新型设备,保证和提高了宁波名茶整体质量水平。

2.3.4茶叶生产全程质量安全控制技术的研究 通过建立全市数据库茶园和产地编码,完善全程质量安全信息系统,并完成了全市10个代表性的茶园产地评价,为全面掌握宁波茶园环境质量和技术控制方向建立了信息化基础数据。全面推进茶园病虫害绿色防控技术,深入开发清洁化加工设施并大力推广,特别是开发出温湿可控式立体摊青室、移动式多层摊叶架、茶叶成型机,有效保证和提升了全市名优茶安全化、清洁化和高效化生产加工[6]。

项目组通过研究和推广茶叶生产全程质量安全控制技术,达到了对宁波市茶园产地进行编码,将生产单位生产档案信息归类并纳入信息可追溯系统,做到产品去向可查明,农业投入品来源可追溯,全程可监控的质量安全模式,实现了茶叶生产全程质量安全技术与信息化应用的完美融合,建成一整套从茶园到产品的全程质量安全全程可追溯控制技术。全市无公害认证面积75380亩,绿色有机茶园7487 亩,建立绿色防控示范点28个,实施绿色防控面积12500亩,截至2016年全市已有100余家企业通过SC(QS)认证,21家茶厂通过省级标准化名茶厂验收,高标准清洁化的加工车间为宁波茶叶质量提升打下了坚实基础。2016年春茶期间对示范基地生产的产品进行鲜叶抽检410余批次,检测合格率100%,助力宁波市创建国家农产品质量安全市。

本项目率先在浙江省开展了质量安全管理系统研究,为全市茶叶区块编码并进行了风险评估,从“田间管理到茶产品”制定了整套一体化管理体系,在宁波市范围内的多家茶馆进行了扫码检测服务,为消费者呈现出一杯杯可以追溯至源头的放心茶,为消费者“明明白白”买茶提供了信息技术和品牌信赖度的支撑,增强了宁波茶品牌对消费者粘合度和信任度。在浙江省农技系统宣传推广后,省内50多个县市相继开展了质量安全追溯体系研究,促进我省的茶叶质量管理上升到了一个新高度。

2.3.5优质茶机采机制技术的研究 为加快宁波茶叶生产“机器换人”步伐,以优质茶机采机制为研究重点,研究总结了一套成熟的优质茶机械化采摘加工技术,为中低值茶增值开发利用开辟新途径。集成研究了优质茶机采茶园树冠培育技术,塑造出适合机器采摘的茶树蓬面;鲜叶分级加工技术和成品毛茶精制工艺也进行了系统研究,基本形成了一整套采、制、精制系统化生产加工技术流程,提高茶园鲜叶资源综合利用效益。通过有效利用春茶后期和夏秋茶等中低档茶鲜叶资源,开发和引进鲜叶分筛机和茶叶色选机,破解全市茶业效益增长瓶颈,经过色选后的优质茶单价可以提高一倍以上,开发了一批优质茶市场的佼佼者,诸如弥勒香茶、瀑布仙茗龙珠系列,它山堰的五龙明珠及明州仙茗优质茶等花香型、栗香型及浓香型大众优质茶,实现了茶园增产增效。2017年全市蟠曲形优质茶产量达到820吨,产值4900万元,有效促进了茶农增收。

2.4 实施蟠曲形名优茶品牌创建提质增效工程

奉化、余姚、鄞州乃宁波蟠曲形名优茶的主产区,在品牌创建和培育发展方面也卓有成效。

奉化组织成立了宁波市第1家、浙江省第2家名茶专业合作社,将全区松散、上规模的132家(户)茶场凝聚抱团,组成专业合作社。制定了茶叶标准化生产加工技术规程,实施严格的品牌管理保护办法,共同创品牌拓市场。通过制定实施了《“雪窦山”牌奉化曲毫茶品牌管理办法》,实施“统一品牌、统一标准、统一包装、统一价格、统一监管、自主经营、自负盈亏”统分结合的双层经营管理模式,既强化了茶叶质量管理,有效提高了名优茶品质,又使得合作社对千家万户茶农形成强大的凝聚力和向心力,齐心协力共同开拓市场[7]。合作社注册的“雪窦山”商标,相继获得浙江省著名商标,浙江省名牌产品及国家生态原产地产品保护,企业品牌价值逾1.76亿元。

余姚市通过瀑布仙茗茶行业协会来加强品牌的管理,以围绕余姚瀑布仙茗这一主品牌,采用了“品牌+茶企或合作社+基地或农户”食品标准的经营模式,实行“统一品牌、统一标准、统一审评、统一包装”的管理机制,特别是以余姚市委市政府制定《余姚市茶叶产业提升规划(2009-2013)》契机,主推余姚瀑布仙茗这一核心品牌,推动余姚瀑布仙茗品质与产业的整体提升,连续三年(2010-2012年)每年财政安排1000万元,专门用于全市良种茶园改造、标准化茶厂建设、新机器设备购置使用、品牌宣传推广等,有效推进了瀑布仙茗品牌茶叶为核心的名优茶产业实现生产现代化、规模化、优质化、产业化、品牌化进程,茶产业发展水平再上新台阶,逐步实现特色明显、效益显著、文化内涵鲜明和生态优美的优势产业发展目标[8]。目前,余姚瀑布仙茗这一区域品牌在中国2016中国茶叶区域公用品牌价值评估中,品牌价值逾8.7 亿元。

鄞州区为了加强品牌管理,实现“一县一品”战略措施,从2008年起成立了区级茶叶专业合作社:宁波市鄞州区它山堰茶叶专业合作社,注册了“它山堰”茶叶商标,对全区茶叶品牌和产品质量进行统一管理,每年专门出台茶叶政策直补品牌创建培育工作,鼓励参加国内外各类茶叶评比和各种展示展销活动,“它山堰”茶叶先后累计获得金银奖20余个,品牌影响力逐步提升。

2011年,为克服“一县一品”名茶品牌分散的格局,推进宁波名茶品牌“一牌化”建设,吸纳全市八大名茶产区骨干型茶场、茶企100余家单位专门组织成立了宁波市明州仙茗茶叶合作社,以合作社名义注册并运营“明州仙茗”商标(包含明州仙茗核心品牌,明州仙茗联盟品牌,明州仙茗优质茶品牌三块),不断推进全市名茶品牌整合,打造宁波名茶航母级品牌,逐步提高宁波名优茶品牌知名度和产业竞争力。通过明州仙茗“一牌化”政策,有效促进了品牌的市场渗透度,提高了广大消费者对品牌的认知度和知晓率。

2016年,宁波市成立了茶叶流通协会,在“一县一品”的基础上,推进茶产业“一牌化”(明州仙茗)的建设工作,引导茶叶生产、经营企业构建新的产业业态,在有条件的地方,将茶叶生产、加工、观光、养生、休闲融为一体,以三产带动一产,探索宁波茶业经济发展的新模式。

今年,宁波已经连续成功举办9届国际茶文化节,展示展销宣传茶叶品牌、经贸洽谈促进茶叶销售、茶艺大赛及茶文化四进活动提高茶知识、茶文化普及率、评优评奖促进茶叶质量品质提升等内容,吸引外地客商、茶商认识和了解宁波茶产业、茶文化发展情况,积极发挥宁波作为我国“海上茶路”起航地的作用,打造“甬为茶港”金名片,全方位宣传宁波茶叶形象和品牌,提高品牌影响力和含金量。值得一提的是,宁波地区名茶在不仅在“中绿杯”上成绩显著,同时,在今年第二届中国国际茶叶博览会上获得4项金奖,收获颇丰。

3 科技成效及经济、社会和生态效益

通过10余年来持续不断科技研究和示范推广,筛选和选育了一批适宜宁波本土气候、适制蟠曲形茶的茶树良种,并以此推进全市茶树良种化发展;开发与推广了三维空间树冠培育等生态茶园优质高效栽培技术,促进茶园提早投产及提高茶叶品质和产量。创新复合式干燥等蟠曲形茶加工技术,有力提升了茶叶品质质量。通过实施茶叶生产全程质量安全控制技术,保证了全市名优茶食品质量安全水平,助力宁波创建国家级农产品质量安全市。同时研究总结了一套成熟的优质茶机械化采摘加工技术,为中低值茶增值开发利用开辟了新途径。通过蟠曲形茶项目的持续推进,大大提高了蟠曲形茶生产科技水平,有效提升了产品品质质量,成就了蟠曲形茶市场一翻新天地。

通过推广优质高产高效栽培技术,培育了白茶亩产值逾2万元的白茶示范村3个,分别是奉化大堰镇董家岙村、余姚市四明山镇大山村,江北区慈城镇三勤村,总面积达到2500余亩,产茶重点乡镇11个,有效带动了中小户茶农的增收。同时,在不破坏茶园生态环境的前提下,充分利用茶园资源和空间,发展茶园林下种养殖经济模式及间作花木、杨梅、水蜜桃及猕猴桃,适度发展花木、水果及种养殖产业,不仅形成了产业互补,达到了相得益彰的效果,也带动了茶园休闲观光游的发展,增加经济收入。全市示范推广茶园林下经济模式达到了5000余亩,2017年实现经济收入1600万元。

随着项目深入研究和推广,相继开发出奉化曲毫、瀑布仙茗、弥勒白茶、它山堰绿茶、大堰白茶等众多优异产品,2017年项目已在宁波地区示范推广达到了 4.21万亩,惠及了1.2万户茶农,经济总效益达到了1.879亿元,且这些茶农多位于余姚、奉化及鄞州等地的四明山区域的,这对保护四明山地区生态环境,促进山区茶农增收致富,具有极其显著的经济、生态和社会效益。

4 应用前景和今后展望

蟠曲形名茶的采摘标准为一芽一叶至一芽二叶,采摘效率比单芽形名茶提高2~3倍,产量提高1~2倍;此外,蟠曲形优质茶采摘标准为一芽一叶至一芽三叶及相应的对夹叶与单片,更适应机采机制,有效降低优质茶的采制成本,从而更有市场竞争力。项目中采用的大型电磁滚筒杀青机克服了鲜叶大小不匀,难以杀透杀匀的问题,采用揉捻和长时间烘炒结合的加工技术,保证了茶叶内在品质不苦不涩,滋味醇厚甘爽,大小颗粒均匀干燥,基本达到了日本蒸青茶干燥程度,从而保证茶叶一年内常温下不变色,不变质,品质常年如新。

随着经济的发展,劳动力越来越紧张,手采名茶必将成为奢侈品,机采机制的优质茶是产业今后发展方向,也符合我省“十三五”要求的茶叶生产“机器换人”的发展战略。在条形、扁形等众多茶叶外形中,蟠曲形是机采机制的首选。蟠曲形茶以烘炒结合,在保持外形一致前提下,以烘为主的干燥工艺,达到了外形内质兼顾,外形和内质俱佳的目的。因此,本项目为发展机采机制优质茶提供了茶园冠培育管理、肥培管理及蟠曲形茶加工技术,克服了优质茶加工难题,提高了优质茶加工质量和品质,增强了优质茶产业核心竞争力,为我市中低值茶增值开发利用开辟新途径,并为标准化、集约化、规模化生产推广提供了重要范本[10]。

随着产业今后兴旺发展,大力推广“茶是用来喝的”消费理念显得尤为必要。世界各主要茶消费国对茶叶质量的评判都以滋味、香气为主,英国的红碎茶、日本的蒸青茶等都有没有芽叶完整的概念,茶叶好坏应以滋味、香气、汤色、叶底嫩度为主要的评判标准。作为茶叶科技工作者和生产者应引导消费者正确的消费观念,在此基础上才能大力推广消费者喝得起的优质好茶。

此外,在实现优质茶机采机制的研究基础上,进一步探索研究名茶的机采机制技术,争取为名茶产业一直存在着的采茶工劳动力资源紧张,名茶生产成本高破解产业发展难题,实现产业发展质的飞跃。