校企联合的“二合一”金融人才的培养研究

2018-11-06张幸

张 幸

(唐山师范学院 经济管理系,河北 唐山 063000)

伴随着互联网金融发展的浪潮,金融机构对金融人才的需求日益向互联网技术与金融专业技术的复合应用型人才靠拢,而各高校如何培养出立足金融特色的应用型人才,实现成人教育与互联网金融背景下金融机构人才需求的合理对接,是亟待解决的重要问题。

一、互联网金融发展及金融人才需求特点

大数据技术迅速席卷金融行业,传统金融机构顺应时代的发展,开始向互联网金融的发展模式进行转型。在传统金融行业转型过程中,金融行业对金融人才的需求有了质和量的提升。

(一)传统金融企业与互联网的融合

中国互联网时代已经来临,随着大数据、人工智能、区块链及互联网金融的兴起,一些传统金融企业、互联网企业、非金融传统企业、资本市场、个人投资者等都吹响了互联网金融的号角[1]。

传统银行机构通过网上银行、微信银行、直销银行、银行系P2P、网上智能理财、电商平台的发展,正快速进军互联网金融领域。以中国工商银行为例,工行自2014年1月12日推出“融e购”电商平台以来,近几年的交易金额急剧增长(如图1所示)。

截至 2017年 6月底,中国工商银行“融 e购”电商平台的累计交易金额达到2.7万亿元。而证券公司与保险公司近几年也在积极筹备网站兼营模式。

图1 中国工商银行2014-2016年“融e购”交易金额的发展情况

(二)金融人才的需求缺口渐涨

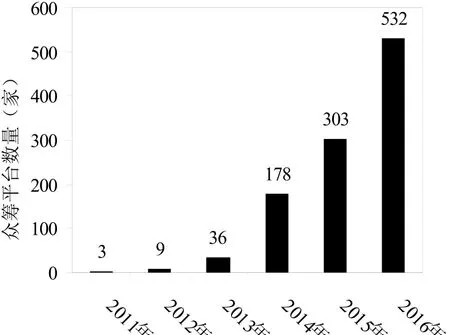

在“互联网+”的思路引入金融领域以后,传统金融行业开始逐渐向互联网金融企业进行转型。当前的互联网金融模式主要有:众筹融资模式、P2P信贷模式、电子银行、第三方支付模式等[2]。在互联网金融的时代,互联网金融各个行业的公司数量均呈现出爆发式的增长。以网络众筹公司为例来说明我国互联网金融行业的迅速发展。

图2 中国2011-2016年正常运营的众筹平台数量

如图2所示,近几年网络众筹平台的数量呈急速上升模式。不仅如此,其他互联网金融的经营模式也日趋壮大。截至 2016年底,P2P网络平台由2010年的10家增长至2 448家,第三方支付企业也增至270家。在互联网金融如火如荼发展的同时,对互联网金融复合型人才的需求也随之大幅上涨。

互联网金融是传统金融企业和互联网进行结合产生的新兴行业,预计在未来 5-10年内,中国互联网金融行业的人才需求数量还将继续上升,需求缺口将达100万以上。

(三)复合型金融人才的需求

以互联网金融为特征的新金融时代已经来临,随着各个领域积极涉足互联网金融领域,并不断研发出新的金融产品,在金融产业与互联网进行紧密融合之后,互联网专业或金融专业都无法独立应对互联网金融领域的业务,复合型专业人才的稀缺成为制约互联网金融迅速发展的主要因素。

互联网金融领域需要多元化发展的人才来适应金融服务的电子化模式。所谓多元化是指,互联网金融服务人员除掌握必要的金融专业知识、技能专业知识、金融职业素养及服务礼仪之外,还必须具备电子金融模式的营销思维,同时需要熟练应用大数据及云计算技术、掌握互联网金融模式下信息技术软件的运用[3]。

由此可见,在互联网金融的冲击下,人才跨行业流动的障碍将不再存在,高校在金融人才的教育培养及管理方面顺应互联网金融时代而做出调整迫在眉睫。

二、校企合作模式下金融人才培养的现状及问题分析

在经济金融快速发展的今天,各高校在金融专业应用型人才培养方面存在着诸方面问题。

(一)校企合作机制不健全

与传统金融企业相比,互联网金融企业在进行风险控制和提供行业服务时,巧妙地运用了互联网的管理技术和互联网的服务思维,这种超越传统金融企业的管理及服务模式,要求互联网金融的从业者必须兼具传统金融专业的理论知识和互联网领域的工作思维模式。

目前的校企合作教育机制中,实践教学和理论教学两个环节不能有效地进行衔接。大多数高校学生都是在学校学习了相关理论知识后,再由学校分派到互联网金融机构的相关岗位上进行实习,学生在接受理论知识的过程中,没有对金融企业的岗位及人员素质需求进行相关了解,无法学以致用。而在互联网金融的实际工作中,能够胜任互联网金融岗位的职员,既需要掌握综合金融专业知识,又必须熟悉互联网金融行业的详细工作流程、工作标准及行业服务要求。

由此可见,人才的教育培养与实际需求相脱节。学生在高校接受的教育,主要是缺乏实际针对性的金融专业理论教育,缺乏金融企业对人才培养的良好介入,校企合作教学机制不完善,学生毕业后无法快速适应并操作实际的互联网金融业务。

(二)金融实践教学体系不完善

随着金融企业向互联网进行转型,高校也认识到金融专业的高等教育急需向应用型进行转型。但是,在学校与金融企业进行合作教学的实际过程中,学校和企业均忽略了双方共赢的局面,对于双方共同的利益和目的欠缺考虑,高校的金融实践教学体系并不完善。

学校在培养学生时比较注重学生专业知识的专一性、基础性,而互联网银行及互联网券商这样的企业偏重于招收综合水平比较高的工作人员。当理论教育与实践教育脱节时,会出现以下两种情况:一是部分学习网络技术专业的学生,虽然在互联网技术方面的工作比较娴熟,但是在金融专业知识方面比较欠缺;二是部分学习金融专业知识的学生,在金融理论知识方面比较有优势,但是在计算机网络操作方面不够成熟。

(三)高校教师的实践应用素质欠缺

目前,许多高学历的青年高校教师,都是从学校毕业之后直接走向高校教育的工作岗位,虽然具备扎实的理论知识,但是缺乏丰富的实践经验。而从企业外聘的导师虽具有深厚的实践工作经验,但是金融理论知识不过关。因此,僵硬的用人机制制约了师资力量在实践与理论方面的合理衔接,高校教师普遍缺乏实践应用素质,导致高校在进行校企联合的实践教学时,教学目标和教学定位不准确。

三、校企联合的“二合一”金融人才培养的建议及对策

(一)深化校企合作办学

对于一些与实践应用紧密联系的专业课,高校可以的聘请金融行业的专业人士来进行课程的讲授,或者定期请金融界的专家来举办讲座并进行学习指导,让学生在掌握理论知识,能够对实际的金融体系运作和金融业务实操有更直观的感受,以利于学生理论联系实际,将金融专业知识活学活用。

除此之外,为顺应互联网金融的发展浪潮,高校应选择一些优质的金融企业进行校外实习基地的建设,结合高校的人才优势和金融企业的创新经营模式,搭建学生实习实践的平台。在学习理论知识的过程中,学校应积极组织学生们去银行、证券公司、保险公司进行参观,通过了解各金融领域的业务活动,促进学生将各阶段所学到的理论知识融会贯通。

(二)完善金融实践教学体系

实践教学体系不仅包括学生的专业实习和社会实践活动,还包括学习过程中实验、实训课程的学习和社会调查、学科竞赛活动等[4]。

首先,高校应该站在培养金融应用型人才的视角来考虑金融相关专业的培养计划,改变默守陈规的理论教学和实习教学模式,尤其是在实践教学方面应加快校外实习基地的建设,遵循校内教师指导和校外实习单位指导相结合的实践教学方式,既要加强校内教学过程的监督,又要注重校外实践操作过程中的实际操作成绩及实习报告的考核分析,综合考评学生的理论知识及应用实践操作能力。

其次,高校应实现各类金融实验室的建设与应用。比如构建商业银行综合业务实验室、投资学实验室、外汇交易实验室、保险综合业务实验室等[5]。通过实验室的软件进行开放式的仿真模拟教学,将金融机构的实际操作业务通过软件的模拟性引入实训教学的课堂,为学生毕业后迅速走向工作岗位打下坚实的基础。

最后,高校在教学过程中应积极发挥学科竞赛平台的作用。通过在本学校范围内或与友好院校进行合作,定期或不定期组织各类金融知识竞赛活动,并鼓励学生积极参加。比如举办银行创新服务技能大赛、点钞比赛、金融服务礼仪比赛、投资理财规划比赛等。学生通过参加各类与金融有关的竞赛活动,可以快速提高自身的金融职业素质和就业竞争力。

(三)培养双师型教师

双师型教师是指高等院校在职教师既具备理论知识的教学素质,又具有丰富实践经验的教学素质[6]。

高校应该加强互联网金融方面的教师队伍建设,加强对教师的培训,积极鼓励高校教师与互联网金融企业的工作人员进行学习交流和科研讨论,双方进行资源的共享,丰富双方的知识视野。

四、结语

总之,传统金融行业在互联网金融企业的巨大冲击下,互联网金融人才的需求缺口已经成为亟需解决的问题。各高校与互联网金融企业的联合教育机制有待完善,快速建立起互联网金融应用型人才的培养机制,有利于当今互联网金融行业的快速健康发展。