自拟清热通瘀方辅助西药治疗急性脑出血(瘀热阻窍证)的疗效观察

2018-10-30李嫦娥

李嫦娥

(浙江省温岭市中医院,浙江 温岭 317500)

急性脑出血具有起病急、进展快及神经损伤严重等特点,已成为导致患者死亡主要脑血管疾病[1]。近年来随着老龄化程度加重、饮食生活习惯改变及精神压力加重,其发病人数呈逐年增加及年轻化趋势,给家庭及社会带来极大负担[2]。对于急性脑出血西医多以营养神经、保护受损神经功能及降低颅内压等措施进行对症干预,但远期生活改善效果欠佳,后遗并发症风险居高不下[3]。中医学认为瘀热阻窍为急性脑出血主要病因所在,故治当予以清热活血法治疗,而这一理论亦被应用于临床并取得令人满意效果[4]。本观察旨在观察自拟清热通瘀方辅助西药治疗急性脑出血瘀热阻窍证临床疗效及对实验室指标的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 纳入标准:符合《中国脑出血诊治指南(2014)》诊断标准[5];符合中医瘀热阻窍证诊断标准;年龄≤80岁;出血至治疗时间<48 h;出血量≤30 mL;方案经伦理委员会批准,且患者家属知情同意。排除标准:既往脑卒中病史者;颅脑肿瘤、颅内动脉瘤或颅内动静脉畸形者;血肿破入脑室或脑疝形成者;血液系统疾病者;重要脏器功能障碍者;临床资料不全者。

1.2 临床资料 选取本院2014年3月至2017年12月收治的急性脑出血瘀热阻窍证患者126例,以随机数字表法分为对照组与观察组各63例。对照组男性33例,女性 30 例;平均年龄(62.76±5.93)岁;平均出血量(24.30±4.85) mL;出血至治疗平均时间(9.81±2.47) h;根据出血部位划分,基底节区48例,丘脑10例,脑叶5例。观察组男性35例,女性28例;平均年龄(62.41±5.80)岁;平均出血量(24.07±4.81) mL;出血至治疗平均时间(9.88±2.50)h;根据出血部位划分,基底节区49例,丘脑11例,脑叶3例。两组资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 入选患者均行神经内科常规对症干预,包括绝对卧床、持续吸氧、清除气道分泌物、脱水利尿及营养支持等;其中对照组给予西医药物保守治疗,包括依达拉奉(国药集团国瑞药业有限公司生产,国药准字 H20080056,规格 20 mL∶30 mg)入液静滴,每次30 mg,每日2次;鼠神经生长因子(丽珠集团丽珠制药厂生产,国药准字 S20100005,规格 30 μg)肌注,每次30 μg,每日1次;观察组则在对照组基础上加用自拟清热通瘀方:水牛角30 g(先煎),熟大黄20 g,生地黄20 g,赤芍 15 g,红花 15 g,牡丹皮 10 g,石菖蒲 10 g。每日1剂加水300 mL煎至150 mL,早晚分服;两组疗程均为14 d。

1.4 观察指标 依据《中风病诊断与疗效评定标准》[6]对中医证候积分进行评价,包括神昏谵语、烦热、面唇深紫、腹满腹胀及便干难解;依据《神经病学临床评定量表》[7]进行神经功能损伤程度评价,包括美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分和格拉斯哥昏迷指数评分(GCS);日常生活质量评价采用日常活动能力Bartel指数(ADL-BI)评分[7];炎性因子指标包括白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-8(IL-8)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、基质金属蛋白酶(MMP-9),采用 Roche公司生产Cobas C300型全自动生化分析仪;采用免疫比浊发对丙二酫(MDA)及超氧化物歧化酶(SOD)水平

进行检测,试剂盒由上海生工生物技术有限公司提供。1.5 疗效标准参考文献[7]拟定。痊愈:影像学可见血肿基本消失,NIHSS评分减分率≥90%。显效:影像学可见血肿明显减少,NIHSS评分减分率≥60%,<90%。有效:影像学可见血肿有所减少,NIHSS评分减分率≥30%,<60%。无效:未达上述标准。

1.6 统计学处理 应用SPSS22.0统计软件。计量资料以(±s)表示,采用 t检验;计数资料以百分比(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组近期疗效比较 见表1。观察组近期疗效显著优于对照组(P<0.05)。

表1 两组近期疗效比较(n)

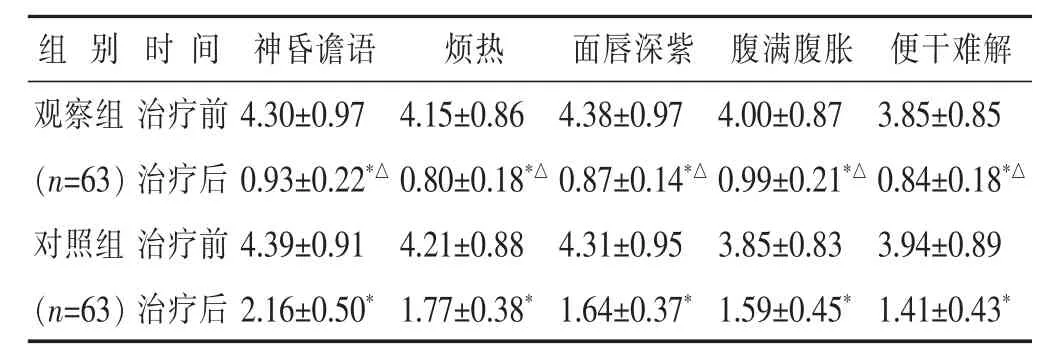

2.2 两组治疗前后中医证候积分比较 见表2。两组治疗后中医证候积分显著低于治疗前(P<0.05);观察组低于对照组(P<0.05)。

表2 两组治疗前后中医证候积分比较(分,x±s)

2.3 两组治疗前后NIHSS、GCS及ADL-BI评分比较见表3。两组治疗后NIHSS、GCS及ADL-BI评分显著优于治疗前(P<0.05);观察组优于对照组(P<0.05)。

表3 两组治疗前后NIHSS、GCS及ADL-BI评分比较(分,x±s)

2.4 两组治疗前后炎性细胞因子水平比较 见表4。两组治疗后IL-6、IL-8、TNF-α及MMP-9水平显著低于治疗前(P<0.05);观察组低于对照组(P<0.05)。

2.5 两组治疗前后氧化应激指标水平比较 见表5。两组治疗后MDA和SOD水平显著低于治疗前(P<0.05);观察组低于对照组(P<0.05)。

表4 两组治疗前后炎性细胞因子比较(μg/L,x±s)

表5 两组治疗前后氧化应激指标水平比较(x±s)

3 讨 论

急性脑出血和患者出血部位主要位于基底节、脑干及小脑部位,易造成严重神经功能损伤及多种后遗病变;同时血肿所形成机械性占位效应亦是造成康复进程缓慢和生活质量下降的关键原因[8]。近年来相关实验研究证实,过量炎性因子释放和异常氧化应激反应是导致急性脑出血病情进展关键推动因素[9];其中IL-6、IL-8及TNF-α水平已被证实可反映神经元损伤程度[10];而血清TNF-α水平升高还可进一步提高MMP-9合成分泌量,刺激神经元细胞外基质分解速率加快,从而扩大脑水肿范围,加重血脑屏障损伤[11]。同时SOD和MDA作为中枢神经系统氧化应激常见敏感指标之一,两者水平与急性脑出血后神经元继发损伤及远期预后呈明显负相关[12]。

大量临床报道显示,现代医学对症干预用于急性脑出血治疗仅能部分减轻神经功能损伤,但对于促进脑水肿消退和提高远期康复效果方面仍难以满足临床需要[13];如何提高急性脑出血患者近远期疗效、降低致死致残率已称为医学界关注的热点和难点问题。中医学认为急性脑出血属“中风”范畴,脑窍为其主要病位所在,发病与瘀热关系密切[14];病者因瘀热互搏,血气蒸腾上扬,冲击脑络以致血难循经,外溢于脉,久之则闭阻脑窍、脑络破损,同时瘀热不解,气壅化火,终致血溢于脑发为本病[15]。故对于急性脑出血患者应针对病势将泻实热、通瘀滞放在首位,予以清热通瘀法达根治之功效。本观察所用自拟清热通瘀方组分中,水牛角凉血定惊,熟大黄活血泻热,生地黄滋阴凉血,赤芍行瘀凉血,红花活血化瘀,牡丹皮祛瘀泻热,石菖蒲醒神通窍,诸药合用共奏清热通络、通窍化瘀之功效。现代药理学研究证实,大黄提取物可有效增强神经细胞缺氧耐受性,保证脑部血氧供需及降低能量代谢水平[16];赤芍总苷具有抑制过量氧自由基形成,延缓细胞凋亡进程及降低血液黏稠度等多种作用[17];而石菖蒲β-细辛醚则能够显著提高血脑屏障功能,保护缺血半暗带神经细胞功能[18]。

本观察结果中,观察组近期疗效显著优于对照组;观察组治疗后中医证候积分、NIHSS评分、GCS评分及ADL-BI评分均显著优于对照组及本组治疗前,证实中药方剂辅助治疗急性脑出血瘀热阻窍证有助于缓解相关神经损伤症状、降低昏迷程度及改善生存质量;而观察组 治 疗后 IL-6、IL-8、TNF-α、MMP-9、MDA 及SOD水平均显著低于对照组及本组治疗前,则提示急性脑出血瘀热阻窍证患者加用自拟清热通瘀方可有效抑制机体炎症反应,下调MDA和SOD水平,笔者认为这一优势是该方案总体疗效更佳的重要机制所在。

综上所述,自拟清热通瘀方辅助西药治疗急性脑出血瘀热阻窍证可有效改善临床证候,减轻神经功能损伤,提高生活工作质量,抑制机体炎性因子释放,并有助于拮抗异常氧化应激反应。