痛点抽吸法治疗神经根型颈椎病临床研究*

2018-10-30李永红王惠敏杨文婷吴海龙

李永红 汪 芗 王 丹 陈 响 于 鑫 张 俞 王惠敏 杨文婷 吴海龙

(北京市通州区中西医结合医院,北京 101100)

颈椎病是指颈椎以及附属结构退行性变,刺激或压迫相关组织引起的综合征。颈椎病发病率逐年上升,发病年龄趋于低龄化。资料表明,该病的发病率为 3.8%~17.6%,男女之比约为6∶1。50岁左右约有25%的人患病,60岁左右患病率达50%,70岁左右几乎达100%[1]。颈椎病往往缠绵难愈。临床上分为颈型、神经根型、椎动脉型、交感神经型、脊髓型、混合型。神经根型颈椎病患者以局部、上肢麻木疼痛为主,严重影响患者的日常生活、工作,是颈椎病各型中发病率最高者,约占60%。临床表现为颈肩疼痛,并向上肢放射或向枕部放射痛并伴有串麻感,可有上肢无力、手指麻木等症状,颈部活动或腹压增加时,症状加重。不同椎体骨质增生、间隙狭窄或椎间孔狭窄的部位引起相应的神经根症状。神经根型颈椎病属于中医学“痹证”范畴,多因劳累或外力伤害,使局部气血不通而致。风寒湿邪是导致痹证的主要原因。《素问·痹论》云“风寒湿三气杂至,合而为痹也。其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为着痹也”[2]。风邪可致太阳经络不通,营卫失和,出现颈项强硬等症状。寒邪易伤阳气,导致血滞不行,不通则痛。寒凝气滞,筋失所养,可见肌肉挛缩。湿性黏腻,病势缠绵。笔者采用痛点抽吸法结合针刺法治疗神经根型颈椎病,在疼痛症状程度和功能改善方面均取得良好效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 诊断标准:西医诊断参照1992年《第2届颈椎病专题座谈会纪要》中神经根型颈椎病的诊断标准[3]。中医诊断参照国家中医药管理局发布《中医病证诊断疗效标准》[4]。纳入标准[5]:符合颈椎病神经根型诊断标准;年龄25~75岁,性别不限;病程<10年者;2周内没有服用过镇痛药物;愿意接受本方案治疗,并签署知情同意书。排除标准:合并有心肝肾和造血系统等严重疾病,合并重度骨质疏松者;肿瘤、结核、风湿免疫系统疾病者;颈部有较大面积皮肤破损者;影像学检查异常,而无颈椎病临床症状者;接受其他相关治疗,可能影响本研究结果者;因颈椎病做过手术治疗者。

1.2 临床资料 选取2017年1月至2017年12月本院针灸科和骨科门诊及住院确诊为神经根型颈椎病患者60例,按照就诊时间顺序编号,采用随机数字表法分为治疗组与对照组各30例。治疗组男性17例,女性13 例;年龄 21~62 岁,平均(44.93±12.68)岁;病程(1.21±0.99)年。 对照组,男性 16例,女性 14例;年龄24~59 岁,平均(44.90±12.43)岁;病程(1.21±0.97)年。两组病程10 d至3年。两组性别、年龄及病程差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 1)穴位选择。治疗组与对照组相同取穴,定位参照中华人民共和国国家标准《经穴部位》[6]确定。 选阿是穴、双侧颈夹脊(C4~C7)、大椎,及患侧的以下穴位:大杼、风池、肩井、肩外俞、曲垣、天宗、合谷、后溪、悬钟、阳陵泉。2)针刺治疗。治疗组针刺方法:先在颈肩部循经按压,寻找痛点和有结节、条索等阳性反应点,即阿是穴;在选取穴位上皮肤常规消毒,取一次性2 mL注射器,针尖刺入反应点,有酸胀等针感时,将注射器回抽,如果有回血,则拔出针头,换另外的穴位刺入,抽吸时以没有回血,抽出大约1 mL气体为度;抽吸后,用0.25 mm×0.40 mm毫针,在常规选取的穴位上针刺,刺入0.5~1寸,施以平补平泻,取得针感后,留针30 min。每周3次,9次为1个疗程。对照组在选取的穴位上用毫针针刺治疗,方法同治疗组,每周3次,9次为1个疗程。两组均治疗2个疗程。

1.4 观察指标 1)症状评分。根据日本田中靖久颈椎病症状量表20分法进行评定,制定神经根型颈椎病的疗效综合评定法,分别在治疗前后进行观测。神经功能评定,满分为20分,得分越低说明疾病严重程度越高[7]。 2)疼痛强度评分。 采用 Huskisson“视觉仿真评分法(VAS)”评定。用一条长10cm的VAS标尺,正面有0~10之间游动标尺,背面有0~10数字。让患者在游动标尺之间标出自己疼痛的位置,观察者立即读出背面的数字。3)改良后颈性眩晕症状与功能评估量表。对患者独自白天步行,晚上户外散步、看书、做家务等日常生活及工作影响情况进行评估计分[8-9]。

1.5 疗效标准 根据《中医病证诊断疗效标准》[4]进行评定。治愈:症状消失,肌力正常,颈部及上肢功能恢复正常,能参加正常工作,症状缓解≥90%。显效:症状明显好转,颈肩背疼痛减轻,颈部及上肢功能明显改善,症状缓解≥75%。有效:症状减轻,颈肩背疼痛减轻,但仍遗留部分症状、体征功能障碍,症状缓解≥30%。无效:治疗前后症状体征无变化或加重,症状缓解<30%。1.6 统计学处理 应用SPSS17.0统计软件。计量资料以(±s)表示,组间计量数据采用t检验,例数比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组临床疗效比较 见表1。治疗组总有效率明显高于对照组(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较(n)

2.2 两组治疗前后20分量表评分、VAS评分比较见表2。两组治疗前后20分量表评分、VAS评分较治疗前均有改善(P<0.05);治疗组改善更为显著(P<0.05)。

表2 两组治疗前后20分量表评分、VAS评分比较(分,x±s)

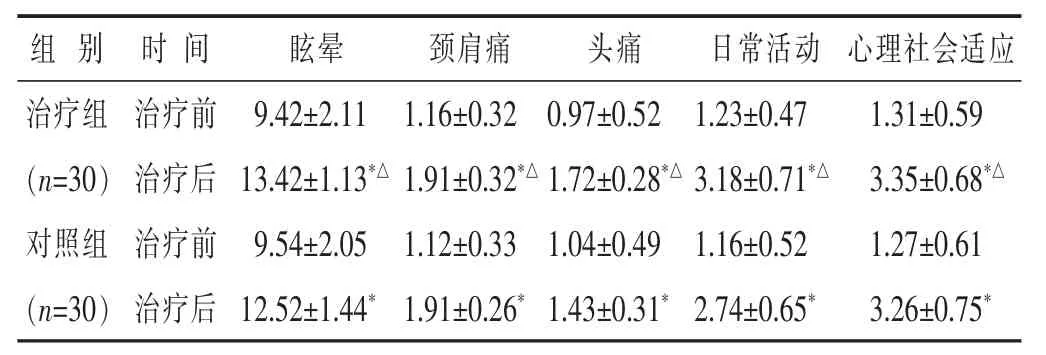

2.3 两组治疗前后改良ESCV评分比较 见表3。治疗后两组后ESCV评分均较治疗前增加(P<0.05);治疗组增加更为显著(P<0.05)。

表3 两组治疗前后改良ESCV评分比较(分,x±s)

3 讨 论

神经根型颈椎病最早出现颈部疼痛和僵硬,或肩部及肩胛骨内侧缘疼痛。特征性的症状是上肢放射性疼痛或麻木,又称为根型疼痛,颈部活动、咳嗽、喷嚏、用力及深呼吸等可使症状加重,患侧上肢肿胀沉重,握力减退,后期可出现肌肉萎缩。本病属于中医学“痹证”范畴。隋·巢元方指出,痹证是由于体质虚弱,卫外不固,风寒之邪侵入太阳经络而致。《诸病源候论》载“由体虚,腠理开,风邪在于筋故也”“邪客关机,则使筋挛;邪客足太阳之络,令人肩背拘急也”[10]。明·龚信阐述了造成臂痛的病因,即风寒、血虚和寒湿。《古今医鉴》云“病臂痛卫风寒湿所搏,有血虚作臂背痛,盖血不荣筋故也,因湿臂痛,因痰饮流入四肢,令人肩背酸,两手软痹”[11]。《素问·至真要大论》云“诸痉项强,皆属于湿”[2]。明·张景岳强调了风寒湿对痹证的影响。《类经图翼》“凡人肩冷臂痛者,每遇风寒,肩膀上多冷,或日需热手抚摩,夜须多被拥盖,庶可支持”[12]。

在颈部,有督脉、足太阳膀胱经、手太阳小肠经、手少阳三焦经、足少阳胆经、手阳明大肠经、足阳明胃经和任脉等多条经脉。《内经》指出经络有运行气血,营运阴阳,濡养筋骨,滑利关节的作用。《灵枢·本脏》云“经脉者,所以行血气而营阴阳,濡筋骨,利关节者也”[13]。经络一旦受伤就会使营卫气血的通路受到了阻滞。循行于颈部的经脉功能失调,由此导致脏腑的功能失调和障碍。颈椎病主要为年老体弱,元阴元阳不足,筋骨之患迁延,或外力致伤,迁延劳损而致退变性病证。针刺治疗颈椎病,运用得当,可收良效。《灵枢·九针十二原》云“五脏之有疾也,譬犹刺也,犹污也,犹结也,犹闭也”“夫善用针者,取其疾也,犹拔刺也,犹雪污也,犹解结也,犹决闭也。疾虽久,犹可毕也”[14]。现代研究认为,针刺颈部穴位能使局部组织张力下降,减轻局部增生组织对椎动脉、神经根的压迫刺激,改善动脉血管的痉挛扭曲,从而改善血流供应[15]。痛点抽吸法相当于拔罐法,祛除疼痛局部阻滞的气血,使经络畅通,达到化瘀通络,散结止痛的作用。其止痛可达到“拔刺,雪污,解结,决闭”的效果。在疼痛部位的抽吸手法,可松解颈部软组织,解除患部肌肉痉挛,缓解疼痛,恢复颈部功能及颈肌应力平衡,是解除椎动脉受压,恢复颈椎内外平衡应力的治法之一。

选阿是穴、双侧颈夹脊(C4~C7)、大椎、大杼、风池、肩井、肩外俞、曲垣、天宗、合谷、后溪、悬钟、阳陵泉。大椎可疏散风寒,活血止痛。肩井、肩外俞、曲垣、天宗为局部腧穴,“经络所过,主治所及”。局部取穴可通络止痛。大杼为足太阳膀胱经腧穴,能疏筋缓急,濡养筋骨。风池为足少阳胆经腧穴,有疏经通络,清利头目之功,对于颈椎病伴有头昏、头痛、眼胀等症状更为有效[16]。悬钟、大杼为髓会和骨会,髓能生骨,针刺二穴可益髓壮骨。阳陵泉为筋会,针刺可以疏筋缓急,为治疗经筋疾病常用穴,又是足少阳胆经合穴,足少阳胆经“主骨所生病”,兼具调理筋、骨的双重疗效。