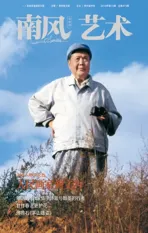

甘作春泥更护花

——著名歌唱家、国家一级演员胡棵育的艺术人生

2018-10-26盛非

文/盛非

黔灵山下放歌喉

他生在黔灵山下,长在黔灵山下。胡棵育虽非文艺之家,但他从小对歌声格外敏感。还在读初中时,哥哥从外面带回来两张黑胶唱片,王玉珍的《洪湖赤卫队》和吕文科的《走上高高的兴安岭》,成了他最着迷的东西,每天都要打开唱机,跟着学习模仿。

中学毕业后,他分配到贵阳市一家汽修厂,当上了广播员。他意外地发现广播室里有大量的歌曲唱片,这些唱片成了他歌唱生涯中的第一位老师。每天清晨,他都爬上黔灵山,面对寂静的山林嗯嗯呀呀地练习发声与歌唱。

1972年,19岁的胡棵育考进贵州省歌舞团,被分配到张光益老师手下。张光益,1950年代上海音乐学院的高材生,他几乎用全部精力为贵州歌坛培养新苗。张光益坚持用欧洲传统发声的基本方法,并向国内民间歌手学习,加上中国声情并茂的演唱方法,培养和引导着胡棵育一步步走向艺术殿堂,在短短的时间里,胡棵育成了团里顶大梁的台柱子。这期间,胡棵育经常到边远的山寨演出、采风,全身心地接触少数民族文化和艺术,从苗族青年男女赶场对歌中体会情动于中的歌唱奥妙、在神奇的侗族大歌中体验无拘无束的和声技巧……

1978年,胡棵育到北京投师求艺,进行深造。著名声乐教育家韩德章教授非常喜欢这个自带行李、身体瘦弱、不知疲惫的山区青年,先后在家单独授课达10个月之久。一次偶然的机会,胡棵育正在中国歌剧舞剧院琴房内练声,引起了当时剧院歌剧团团长的注意,团长被胡棵育那融合了浓郁民族风味的抒情男高音所吸引,当即把他推荐给著名歌唱家郭兰英和中国歌舞剧院院长李刚。爱才心切的郭兰英和李刚马上将胡棵育请到跟前来面试。在名家面前,从未想过自己会进入国家级院团的胡棵育毫不怯场,放歌一曲《台湾同胞,我的骨肉兄弟》。一曲唱罢,郭兰英和李刚禁不住为他那华美的声线和出色的表现力鼓掌叫好,当即发出调令。胡棵育就此迈上了一个崭新的艺术平台。

1981年,为了纪念鲁迅100周年诞辰,人民音乐家施光南谱写了一台大型民族歌剧《伤逝》。该剧对男一号涓生的扮演者要求极高,入选者既要能熟练演唱咏叹调、宣叙调、浪漫曲、叙事曲等采用西洋歌剧模式的段落,又必须入木三分地传达出歌剧里的中华民族感情。面对如此苛刻的要求,胡棵育凭借富有张力的歌喉和充满人生理解力的演绎得到了施光南的认可,在20多位一流男高音歌唱家中脱颖而出,成了“男一号”。

凭借《伤逝》,胡棵育斩获了当年的“全国听众最喜爱的歌手”奖,他的剧照还登上了当时最权威的《人民音乐》杂志的封面。此后,他先后在《江姐》《窦娥冤》《徐福》《小二黑结婚》《将军情》等歌剧中饰演主要角色,塑造了一系列中国民族歌剧的经典形象,多次代表文化部出访日本、新加坡、中国台湾等国家和地区。

从歌唱家到基层文化工作者

1990年代末,北京的歌剧市场日益萎缩,每年上演的原创民族歌剧越来越少。在这种现实面前,仍然壮志在胸的胡棵育面临着越来越多的苦闷,不甘寂寞的他开始尝试打开新的艺术出路。当时,著名歌唱家吴雁泽向他透露说处在改革开放前沿的深圳急需群文专业人才。1999年,在吴雁泽的推荐下,胡棵育告别在北京的妻儿,只身一人来到深圳宝安区,在文化艺术馆落户扎根。

演出现场

从一位闻名全国的歌剧演唱家,到一位默默无闻、辛勤耕耘的基层文化工作者,如此剧烈的角色转换不是每个人都能承受和正确对待的。胡棵育却很快适应了自己在深圳文化领域的新角色。他知道,过去的舞台事业已告一段落,他要重新燃起事业之火,在宝安这块热土上从零开始,干出一番事业,通过自己的努力让更多、更好、更美的歌声在深圳“生根发芽”。

那时宝安的群众歌咏活动还处在“一穷二白”的阶段,胡棵育首先在群众合唱艺术的普及上着力,深入机关、学校、医院、工厂,架起一个个合唱比赛的舞台,组织起一支支合唱团队。他利用丰富的舞台经验,把辖区的小品、快板、话剧等节目打磨得更精彩。业余时间里,他登上宝安的大小舞台,有时用浑厚的嗓音主持一场晚会,有时则用嘹亮的歌喉展现歌唱艺术的魅力。他还利用宝安“一镇一广场”的优势,带领文化艺术馆的同事们搞晚会,亲自担任舞台总监,将欢乐的文艺节目送到了各个乡镇。

即使在节假日人们也能听到文化艺术馆4楼办公室传来不绝于耳的琴声与歌声,那是胡棵育在业余时间辅导学生。作为宝安音乐的一“宝”,胡棵育还经常以本土文艺家代表的身份,参与许多深圳市的重要外交活动,在英国、德国、比利时、日本、新加坡和港澳地区都留下了他激情四溢的歌声。

助力宝安群众文化发展

胡棵育说:“中国的歌剧要反映时代、反映生活、紧贴民族特点,这样才能被更多人喜爱。”作为一名歌剧演员,他认为专业人才的培养和成长道路是漫长而艰辛的,更应该得到社会各界的充分重视和保护,而发展、传承歌剧精神和艺术是每一个歌剧艺术家的责任。

“筚路蓝缕,以启山林。”17年间,胡棵育在本职工作之余,为宝安培养了大量的声乐人才,他指导过的学生就有100余人。在这些学生中,有7、8岁的孩童,也有希望提高歌唱技巧60多岁的大爷大妈;有立志走向音乐道路的高中生,也有在繁忙工作之余追寻歌唱梦想的外来劳务工。有的是参加了他组织的文化活动后拜师门下,有的是在听过他的现场演出后被“圈粉”,甚至有位香港的“弟子”是在听了他学生的精彩演出后慕名而来。

胡棵育带出的学生中许多人考入了高等音乐学府,也有很多人在各自的岗位上成为群众文艺骨干。值得一提的是他的学生——女高音歌唱家朱丹凭借成熟的演唱技巧和对音乐的准确诠释, 获2016年亚洲国际音乐大赛声乐表演组金奖;宝安青年女高音歌唱家李芮凭借大气稳重的台风以及与生俱来的音乐感知力,已在深圳各类比赛和演出活动中崭露头角,在刚刚结束的深圳十大青年女高音歌唱家音乐会上出色的表现,赢得了专家的一致好评和观众的热烈欢迎。

“群众文化的需求是多方面的。”胡棵育说,他会针对每位学生不同的需求,为他们设计不同的发展方向。在他看来,专业路线并非声乐教育的全部,学习声乐的经历既可以成为一种生活技能,也可以是一段精彩的人生经历。他说:“对于许多人来说,声乐学习是品位和修养提升的一种途径,日后他们能在各自的工作岗位上成为群众文化的骨干分子,这就已经达到了声乐教学的目的。”

秉持着这样的教学理念,胡棵育时常为声乐爱好者讲授公开课,他还曾以《快乐歌唱》《歌唱养生法》为题,与市民分享他的生活哲学。

2013年,胡棵育从宝安群艺馆副馆长的位置上退休。这一年里,他做出了两个重要的选择:一个是出版了个人演唱专辑《紫藤花》,专辑中收录的12首作品,展示了他在声乐道路上的求索,也记载着他深厚的艺术造诣和质朴的人生观;另一个是到西乡乐谷任职艺术指导。

角色改变了,不变的是助力宝安群众文化发展的情怀。