分流与失道:从后结构符号学论清代山水画的衰落

2018-10-26段炼

段 炼

(加拿大康科迪亚大学 文理学院)

文人山水画在明末渐失艺术主流的地位,并自清初开始衰落,表现为前朝主流的分流而下。本文讨论中国山水画在清代的发展,聚焦于主流终结之后的分流与衰落问题,考察清初各支流的互动,考察中国山水画在发展历程中的晚期生态。

在我看来,清代山水画分流的多元性、复杂性及其互动关系,与法国后期结构主义(Late Structuralism)之格雷玛斯(Algirdas Julien Greimas,1917~1992年)符号矩阵的概念遥相呼应。就历史渊源和发展谱系而言,符号学与结构主义是孪生者,皆出自索绪尔语言学,前者来自索绪尔的能指与所指概念,后者起于其言语和语言的概念。二者至20世纪60年代高度发展,并常常在学术实践中合而为一,例如在雅各布逊(Roman Jakobson,1896~1982年)、格雷玛斯、克丽斯蒂娃(Julia Kristeva,1941年~)等人的著述中。尽管本文主题并非讨论西方形式主义,但仍依据批评理论的发展而视雅各布逊为结构主义者,视格雷玛斯为后期结构主义者,视克丽斯蒂娃为后结构主义者(Post-structuralist)。这一划分有助于认清他们各自的历史位置,从而在借鉴中做出相应的调整和修正,使之适应中国艺术史的研究。其中,格雷玛斯的符号矩阵,为清代山水画的分流提供了一个描述性框架,雅各布逊的传播模式和克丽斯蒂娃的互文性、对话、复调概念则有助于在此框架中对这一描述进行阐释。

与之相应,本文从理论的角度提出两个历史观点,且以前者为后者的前提。其一是描述性的,由于中国山水画的主流至明末终结,到清初便以分流的形态而残存,本文将这些复杂多样的支流归纳为四:专注于模仿的正统派山水、东山再起的僧人山水、个人主义的创新山水、向世俗妥协的文人山水。其二是阐释性的,就中国山水画的发展历程而言,载道的大任已在明末完成,画家们不再关注艺术元语言的创新,山水之道开始失落,传统山水画的昔日辉煌一去不返。

一、清代艺术的分流与格氏符号矩阵

当中国艺术史上的山水画主流在明末终结时,清代山水画以分流的形态而承续之。艺术史学家们在梳理这段历史时,也相应以画派之分来叙说。我对清代艺术之分流问题的研究,在切入点上与这些学者同中有异:同者,我先审视前辈学者的画派之分;异者,我进而勾勒清初画坛的四类主要群体;再异者,我借符号矩阵来描述并分析这四类群体。

艺术史学家们通常所分的画派,首先是“清初四王”,即当时最具影响力的四位王姓画家,王时敏(1592~1680年)、王鉴(1598~1677年)、王翚(1632~1717年)、王原祁(1642~1715年)。由于四位画家皆身体力行地倡导文人画的传统,他们因而被命名为正统派。实际上,他们的确代表了保守倾向,其艺术以模仿前人为主,几乎不见创新。

“新安画派”主要由明朝逸民构成,活动于今安徽新安一带,包括渐江(1610~1664年,法名宏仁)和查士标(1615~1698年)等画家,他们与当时许多画家相仿,推崇文人画。尽管他们继承南宋和元代的艺术传统,但与四王相比,他们的创新稍多。

“四僧”指清初四个僧人画家,相互关联并不紧密,他们是渐江、石溪(1612~1671年,法名髨残)、朱耷(1626~1705年,又名八大山人)、石涛(1640/1642~1718?年)。在艺术观念和实践上他们基本上都是特立独行的个人主义者,各有创新之处,其画富于精神内涵。

“金陵画派”指明代旧都南京的遗民画家,主要有八位,其领袖是龚贤(1618~1689年),皆效忠前朝。今日有艺术史学家认为龚贤并不属于金陵八家,因为他并非生于金陵,仅是习画并活动于此。[1]520不过本文遵从多数学者,视龚贤为金陵八家之首[2]51。就艺术创新而言,龚贤无疑是清初画坛的主将。

除了上述群体,清初艺术的分流,也见于诸多地区性的小画派,其中也有同上述群体重合者。这些次要群体的画家们多活动于长江下游一带,且以地名名之,如姑熟画派、宣城画派、江西画派、娄东画派、虞山画派、常州画派、武林画派等。这之后,其他地区也有稍晚出现的画派,如清代中期的扬州画派(扬州八怪)和京江画派,以及晚清时期的上海画派。此外,宫廷画家和来自欧洲的传教士画家群体多活跃于京城,而太平天国的画家也在艺术史上有一席之地,更不用说活跃于清代中晚期的商业画家们。

有清一代,这些画派、群体及艺术家们,对山水画的发展和衰落都有所涉。故对前辈学者的上述分类,我需稍作归纳。“工欲善其事,必先利其器”,为了归纳这些画家,并讨论其作为,本文借用格雷玛斯的符号矩阵,并作相应改动。为何借鉴格雷玛斯?我认为格氏的矩阵框架可用于描述清初艺术的分流实情,而该框架经过修正,有助于阐释不同艺术家所扮演的角色。为此,我们可以先了解格氏关于矩阵的说法,他在《符号约束的互动》一文的开篇,这样言及自己的符号模式:“为了构建文化客体(如文学、神话、图像之类客体),人的思维总是由简入繁,从简单元素开始,遵循复杂轨迹,其间会遭遇不得不遵从的约束,也会面对可以选择的机会。”[3]48

与格氏之说相呼应,本文对清代山水画之分流问题的研究,首先便是将研究的对象构建为“文化客体”,以便阐述艺术家扮演的角色。为此,我先将中国艺术史的文人画主流视作“简单元素”,再将清代分流发展的艺术生态和山水画的衰落过程视作“复杂轨迹”,并将格氏的“轨迹”一语从单数形式改为复数形式,以遵从画派分流的实情。至于格氏的“约束”,我既遵循其模式的工作程序,也修改其不适之处,目的在于求得描述和阐释的有效性。如是修改后,我将格雷玛斯的符号矩阵简称为“格氏符号矩阵”或“格氏矩阵”“符号矩阵”。

照格雷玛斯的说法,符号矩阵的成立,乃依据结构主义关于意指整体的概念,也即符号系统的概念。此概念起于正负相对的二元轴线,格氏以S1←→S2标出,二者间是往复的双向关系。在本文中,这一横轴是从能指S1到所指S2的过程,前者在风格和观念上代表往日文人画传统的艺术主流,后者代表清初四王山水中残存的这一主流倾向。毋庸讳言,这一横轴两端的能指和所指并不相同:S1具有独创性,而S2则是模仿性的。这就是说,这二者的关系揭示了“创新→模仿”的艺术衰落过程,其间的关系是单向的、历时的,其清楚的历史意向,标示了清代山水画的衰落趋势和过程。

格氏矩阵的第二条横轴线有所不同,两端不是正负对立,而是“非正”与“非负”的关系。也就是说,这条轴线不再是格雷玛斯的~S2←→~S1轴线,而是修改后的~S1→~S2轴线,两者互换了相位,而且也由双向关系变为单向的历时关系①Algirdas Julien Greimas,On Meaning:Selected Writings in Semiotic Theory,Minneapolis:University of Minnesota Press,1987,p.48.。何以作此改动?这是为了使本文的描述符合研究对象:~S1代表着往日禅僧艺术的传统,具有艺术创新的特质,~S2代表这一传统在清初的延续,主要指涉具有高度个性特征的画坛四僧。这是“创新→个性化”的艺术生存过程,其间不乏为生存而进行的抗争。

基于这两条主要横轴线,我现在可以这样构建修正后的“格氏符号矩阵”:

照格雷玛斯的解释,上述矩阵中S1与~S1(修改前原矩阵里的~S2)的关系并不确定,二者是连带的,相互缠绕的。②同上,第 49 页。在本文的山水画史研究中,这是南宋和元代以来的文人画传统与禅僧画传统的关系。在董其昌画论的艺术史谱系里,S1和~S1皆属南宗,皆有创新特征。但是S2与~S2的关系却不同,S2主要是模仿性的艺术,而~S2则不一定。换言之,S2代表着清初文人画传统的衰落,而~S2则是同一时期奋力求生、一度东山再起的个性化艺术,继承了往日禅僧绘画的遗产,具有一定的创新特征。

在这个矩阵模式里,既然S1并不等同于~S1,那么S2也不等同于~S2,于是我需要进一步修正格氏矩阵,以适应清代山水画的实情和本文的研究目的。关于龚贤在矩阵里的位置,需要有两个考虑:他一方面承续了旧的文人画传统,另一方面又发展了极具个性的新的艺术语言,这使他与四僧相近。这既是他的艺术创新,也使得旧传统得以借个人主义而残存。于是,在本文所修正的符号矩阵里,龚贤的个案由S1→~S2的对角线来标出。要之,龚贤在此代表了个人主义者的山水画创新。

就修正符号矩阵而言,本文对石涛的描述完全不同于艺术史学家们通常的观点:尽管石涛被公认为四僧之首,但我认为他后来成了一位妥协的艺术家。基于这一见解,我将石涛置于另一对角线上,~S1→S2。在修正后的格氏矩阵里,~S1标示禅画艺术的传统,S2则标示衰落的正统文人画。在这样的标示系统中,石涛归属禅僧一类,而非四王一类,但其艺术的衰落却是一样的,所以我将石涛从四僧画家中单列出来。在符号矩阵的历时轴线上,石涛具有流行性,而不如其他个人主义者那样具有创新性,他将高蹈的禅僧艺术扭向了迎合世俗趣味的方向,其绘画或多或少流露出尘世的媚俗之气。正因此,我才称其为向世俗妥协的文人画家。也正是在这样的意义上说,石涛所处的对角线~S1→S2还标示了禅僧艺术的不幸衰落。石涛在中国艺术史上备受瞩目的画家,而本文对石涛之媚俗的说法,可能会招致非议。不过,这一说法或许可以引人思考中国山水画为何在清代衰落的问题,本文稍后会有较长的篇幅专门讨论之。

与修正格氏矩阵相呼应,我将清初众多的艺术群体归为四大类:四王画家及其追随者、四僧画家及其追随者、龚贤所代表的个人主义画家、石涛所代表的妥协的画家。这四大类画家被定位于格氏矩阵后,下面分别阐释矩阵的各条轴线及其相互关系,尤其是各轴线两端相位的关系。

二、四王、雅各布逊元语言与山水画的衰落

在上述修正的矩阵中,作为文人画代表的四王处于S1→S2轴线上。这条轴线呈现了一个符号意指的过程,不仅标示着四王对中国文人画传统的继承和传播,也标示着四王在中国艺术史上继承和传播的双重角色,这有助于我们理解山水画在清代的发展和衰落。在格氏矩阵里,S1→S2轴线标示了文人画传统的连续性,这当中,四王对这一传统的“继承”角色,指后辈学生向前辈老师学艺,而“传播”则是前辈老师向后辈学生传艺。四王的首席画家王时敏便首先具有这一双重双向的角色特征。

王时敏的政治背景和立场不同于别的传统文人,其父是前朝明廷的丞相,而王时敏本人也曾在明末朝廷任职。当清人入关灭了明朝并占领了自己的家乡时,王时敏摇身一变,归降新朝,其声名因而受损。但在他自己的心中,尤其是在他的艺术之心中,他仍然忠于前朝旧的文化传统。

关于王时敏对前人艺术的继承,后代学者总要引用王时敏自己的说法:他倾情于模仿元代文人画大家黄公望和倪瓒。我对这一人云亦云的说法难于全盘接受,并怀疑王时敏的所言与所为之间、其所欲为之与实际为之之间,或许有所不同。观其画,我不怀疑他学得了前辈大师描绘山水的卓越技法和技巧,但同时也看到了他与元人的不同,尤其是他全无黄公望的单纯和倪瓒的简约。在这一点上,他有时候反倒比较接近元代王蒙的繁复甚至琐碎。若嫌这二词过于负面,那么,我可以换用“复杂”一词来说王时敏的炫技。

事实上,王时敏同明末最后的文人画大家董其昌多有接触,他在十多岁时便被引荐给董其昌,并从其习画。换言之,相较于元明时期的其他画家,王时敏与董其昌更相似。尽管王时敏在艺术上远不如董其昌,但他也自有其成就。再者,在现藏北京故宫博物院的《仙山楼阁图》一画中,王时敏致力于将王蒙的繁复和黄公望的程式化归于自己笔端,以相似的用线来描绘山坡,以类同的点墨来画山脊和峰巅上的林木。在一定程度上说,王时敏集前人之大成的笔法中,或许有所创新,但就他在艺术史上的作用而言,更主要的还是保留旧的传统技法。

对于中国绘画在清代的衰落,英国学者苏立文(Michael Sullivan,1916~2013年)将其归于传统哲学中的阴阳失衡。苏立文列出了中国传统文化艺术中一系列二元对举的范畴,指出二者间的阴阳失衡多始于清。苏立文说,往日文人画主流的阴阳失衡,扼杀了艺术创新[4]45。这一观点听起来有点玄妙费解,我倾向于脚踏实地探讨清画衰落的具体原因。我认为这原因与文人山水画的主流在明末终结相关。首先,明末文人山水画主流的终结,对清初画家形成了巨大挑战,尤其是四王所代表的清初文人画家,他们面临的要务不是创新,而是复兴文人画的旧传统。其次,这一挑战也带给清初文人画家一大反讽,使他们既要以学习前人来复兴传统,又要因此而漠视自然,结果难以师法自然,难以发展个人化的艺术语言。

这正好就是王时敏之继承和传播的双重角色所内含的悖论,他一方面通过研习前人而将其技法程式化了,另一方面又以这样的程式为教条,转身传授给自己的学生。在这一承传过程中,学生们关注程式化的前人技法,而非师法自然,更谈不上艺术创新。

为了深入探讨四王在承传文人画传统时所起的作用,探讨其在清初山水画的发展和衰落过程中扮演的角色,在此,我引入雅各布逊的符号传播模式,用以解说格氏矩阵中S1→S2轴线的意指功能。若言雅各布逊在符号学发展过程中的历史位置,他显然早于格雷玛斯,属于结构主义符号学,而格雷玛斯则属后期结构主义。就符号学理论的历史发展而言,雅各布逊理论应该是格雷玛斯理论的前文本。

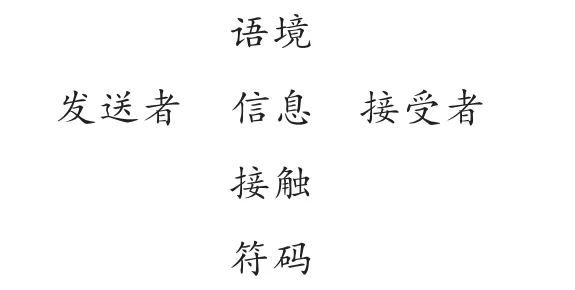

那么,雅氏的传播学模式会怎么解释后来的格雷玛斯矩阵及其对四王的描述?在格氏矩阵的S1→S2轴线上,S1的相位是传播过程的起点,恰如四王在继承和传播文人画传统的过程中所处的位置。若说起点处的S1扮演了编码者的角色,也就是雅各布逊所说的“发送者”,那么,S2便扮演着解码者的角色,即雅氏的“接受者”,两者的关系在于传播过程。雅各布逊1958年的《语言学与诗学》一文,指出了涉及这一传播过程的六大要素:

对这一传播模式,雅各布逊解释说:“六要素中的每一项,都决定着语言的某一功能”[5]66,也就是在传播系统的意指过程中扮演某一角色。从雅各布逊的角度看,四王模仿前人的目的,是研习、保留、承传文人画的艺术传统,这是他们的潜在意图。再者,模仿前人也是继承和传播旧传统的有效方式。王时敏曾求学于董其昌,而董其昌则擅长摹仿前人。不消说,王时敏从其所学而领悟了临摹前人的必要性,并将承传和弘扬文人传统视作己任。

四王画家中的第二、第三人是王鉴和王翚,他们是师生,画风相近,皆倾情于王时敏混搭前人的风格。为了研习前人画风,这师生二人对董其昌等元明大师和本朝的王时敏兼收并蓄。据史料记载,当王鉴获任宫廷画家之职并即将赴京上任时,他将自己的学生王翚引荐给了王时敏,让他继续旧法而不改道。王时敏初见这位后学及其山水画,大吃一惊,未料到王翚对前人技法把握得如此娴熟,竟失声惊呼:“此烟客师也,乃师烟客”。烟客为王时敏自称,虽然此轶事或有夸张,但也说明了王时敏对王翚的首肯,更说明了雅各布逊模式中发送者与接收者之间一致的潜在意图。二人不仅有共同的艺术语言,他们使用的符码也是一致的。当然,雅各布逊之见颇为深刻:

在现代逻辑学中,语言被划分为两个层次:“客体语言”用以讨论对象,“元语言”用于讨论语言本身。不过,元语言不仅仅是逻辑学家和语言学家因为科学的必要性而使用的工具,而且在我们的日常语言中也扮演着重要角色……无论是发送者还是接收者,当他们需要确认双方是否使用相同的符码时,其言便聚焦于符码,而符码此刻就起着元语言的作用。[5]69

对于四王来说,所谓“客体语言”乃是前人的艺术语言,例如元明文人画大师的笔墨技法,而所谓“元语言”则是四王画家们自己的笔墨。王时敏、王鉴、王翚三人笔墨技法相似,元语言也一致,这一致性可见于王时敏的《仙山楼阁图》、王鉴的《夏山图》和王翚的《秋山红树图》等画作。尽管这三位画家近乎完美地把握了前辈大师的笔墨技法,但因他们的艺术语言过于近似,我们很难看出其艺术独创,他们各自的元语言并无特出之处。除了语言,若进一步言及潜在的作者意图,那么在雅各布逊的“客体语言”层面上,他们模仿前人的目的是同一的,也无独见。即便就他们承传文人画传统而言,他们给予中国山水画的,也是发展少,衰落多。

相较而言,四王画家中的最后一位王原祁还稍有成就。王原祁是王时敏之孙,自幼从祖父习画,借祖父的收藏而临摹了许多前人作品,包括王时敏本人的作品。我们不难理解,王原祁也长于混搭前人画风,但他更关注构图布局,而不仅仅是笔墨技法。在其现藏日本京都国立美术馆的《仿倪瓒山水》一画中,我们可以看到,倪瓒和元代其他文人画大师对王原祁的影响不仅在于笔墨,更在于构图。当然,王原祁的作品在总体上同四王的前三位无甚大异。

对于本文所研究的清代山水画衰落问题,四王提供了特别的案例,借用雅各布逊的话说,这就是“失去了操作元语言的能力”[5]69,其结果是使格氏矩阵的S1→~S2轴线难以发挥作用,艺术创新无从谈起。这失却创新能力的直接物证,便是清代流行的各种程式化绘画教材,其中以南京画家王概(1654~1710年)兄弟所编《芥子园画谱》为最。这类画谱供学画者临摹,学生借此研习前人,不需要观察自然,不需要探索笔墨,唯需默记绘画程式,以此熟练掌握前人技法。

在我看来,像四王那样一意摹古是丧失艺术元语言的一大方面,也是传统山水画在清代衰落的一大原因。但是,有些艺术史学者并不作如是观,高居翰(James Cahill,1926~2014年)在《写意造成中国画最终衰落》一文中,将清代绘画衰落的原因归咎于写意笔墨,因为这样的笔墨只关注“意”。他在该文中写道:“写意笔墨流行,运笔疾速,其结果,绘画图像趋于简化和松散。清初之后,这便是中国绘画走向衰落的主要原因。”[6]100

针对高居翰之说,若摹古者的写意之“意”,乃古人之“意”,那么我表示有限赞同,因为模仿的行为和模仿的对象是两回事。高居翰强调的是模仿的对象,即写意笔墨,认为这是清代绘画衰落之因,但我在强调四王模仿前人笔墨的同时,还强调他们的模仿行为。若用语言学的术语来说我与高居翰的不同,这就是我们共同面对“学画者模仿写意”一语时,高居翰看重“主谓宾”语法结构中的宾语“写意”,我则看重谓语“模仿”。事实上,这句话的主谓宾结构,正好就是后人承传前人艺术传统的模式,并与格氏矩阵里的S1→S2轴线相呼应。

在这条轴线上,谓语作为行为,具有决定性作用。这是因为中国传统绘画的文人山水主流已在明末趋于终结,清初四王意图借摹古来复兴这一传统主流难以成功。我的观点不同于高居翰所说的“写意”原因,我认为摹古的行为不仅是文人山水画在清代走向衰落的原因,也是传统绘画在清代走向衰落的主要原因。

三、克里斯蒂娃的互文性概念与僧人绘画的复兴

清初四王未能以摹古而复兴文人山水画的传统,清初四僧则承续了这一传统,不是以摹古而承续之,却是以创新而承续之,也即将文人山水画引向个人主义的方向。他们不是简单地把南宋禅画与元代文人画混搭起来,而是各有各的创新之处。事实上,四僧之间的关联,既非共同的艺术理念和方法,更非佛教或禅宗的背景,四人之间虽有交结,但其艺术主张和笔墨技法却各自独立。

不过,这不是说四僧之间毫无共同点,而是说他们的相关处在于互文性,也即分享共同的禅画艺术精神,分享同代人对这精神的追求。所分享者,后结构主义者称为“语录”(Quotation)。类似的互文性关系,也存在于四僧和四王之间,二者共同分享着文人画传统的“语录”。

本文用“互文性”概念来考察并阐释格氏矩阵的第二条轴线~S1→~S2,以及S1与~S1之间的第三条轴线。后者是纵线,标出禅僧画与文人画的关系。“互文性”的概念由旅法保加利亚学者克里斯蒂娃提出,见于她在结构主义盛期的20世纪60年代对俄国文艺理论家巴赫金(Mikhail Bakhtin,1895~1975年)的研究。克里斯蒂娃在《词语、对话、小说》一文中,提出了相关的初步看法:一位作家从阅读前人与他人,到自行写作的过程,是对文本的重写过程[7]65。从这一观点来看清代绘画史,我可以这样述说四僧画家:他们以自己的个性化理解而一边研读前朝文人画家和禅僧画家,一边进行自己的绘画活动。这是我对互文性“重写”一词的理解,在这个意义上说,四僧画家中的每一位,都在互文性中各居其位,恰如克里斯蒂娃的互文性术语“定位”(Status)的描述。

尽管克里斯蒂娃并未提及雅各布逊,但互文性概念却与其上述传播模式相关,尤其是克氏“文本空间”(Space of Texts)所涉的双轴线。第一条横向轴线以文本而连接作者和读者,也即从作者经由文本而通向读者;第二条纵轴线则将文本同前文本和上下文相贯通[7]66。若说横轴线以其单向性而近于雅各布逊模式,那么加上纵轴线后,则以其二维性而近于格氏矩阵。在此,虽然克里斯蒂娃说自己的后结构主义模式是三维的,但我暂时只看见二维。不过,这个问题并不重要,真正重要的是,克里斯蒂娃的雅氏横轴线可以用来阐释格氏矩阵,例如阐释本文纵轴线S1→~S1所描述的文人画传统与禅僧画传统的关系。再者,格氏矩阵的S2和~S2之间还有一条纵轴线,此线所示的四僧与四王的关系,也可以由克氏互文概念来阐释。在格氏矩阵里,两条纵轴线是共时性的,两条横轴线则是历时性的,或许,这才是克里斯蒂娃为什么要说自己的模式具有三维特征。也正是在这个三维的文本空间里,克里斯蒂娃才得以进一步阐述自己的互文性概念:

当然,在一部著作的散漫的话语世界里,接收者只能被当作话语本身,并因此而与其他著述和其他话语相融合。正是在这一关系中,一位作者才得以写出自己的著述。在此,主体和接受者之间的横轴,与文本和语境之间的纵轴相会,并引出了一个重要事实:每一词语或文本都与另一词语或文本相交,而正是在这相交的十字路口,至少还有一词或一个文本可供阅读。[7]66

克里斯蒂娃所说的“十字路口”,是格氏矩阵纵横双轴的交汇处,也是本文所论之四僧画家的艺术位置。这定位来自我对四僧山水画的解读。对克里斯蒂娃来说,词语可视为文学作品的文本单位,对我所研究的清代山水画来说,克氏词语便是图像,是画面构图的视觉布局。这可以是一幅画,也可以是一个艺术群体的作品整体。此处被克氏用作关键词的“词语”,重在其“中介定位”,此定位可以“将结构模式同历史文化背景相联系”,也就是打破词语文本所受的内在局限,从而同其它文本产生外在互动,也同外在语境互动。

这就是清初四僧画家在文人画传统和禅僧画传统的关系中扮演的中介角色。在格氏矩阵里,这就是S1和~S1之间的纵向轴同两条横向轴S1→S2和~S1→~S2之间的关系。因此,在观念与形式的两个层面上说,四僧画家承续文人画和禅僧画的传统,其艺术却又不同于过去的文人画和禅僧画,更不同于宗教绘画。正是在这个意义上,我才说四僧画家是特立独行的个人主义者,其艺术具有创新特征,而不仅仅是两个旧传统的简单混搭。

我们先讨论僧人画家渐江(法名弘仁)。就其山水画的互文性而言,渐江与文人画的关系更近,近过与佛教艺术的关系。早在明末,渐江与多数欲走科举仕途的年轻人一样,研习儒家经典,但他的功名之途并不顺畅。在三十多岁时,明朝败亡,家道中落,他转向道家,以逃避现世。清朝建立政权以后,渐江仍然效忠前朝,参与反清复明活动,但未成功。随后,为了进一步在精神上逃避现世,他转向佛学,成为佛教徒。在政治立场和道德理念上,渐江是一位典型的传统文人,在逆境中不仅追求高蹈精神,也在实际上避往黄山,在自然美景中独处幻境。黄山就在他家乡附近,黄山美景顺理成章成为渐江山水画的常见题材。当然,渐江的画并非如实再现黄山风景,而是表现这位画家的避世精神,及其寻道于山林的哲学追求。所以说,渐江绘画的互文性主要在于同文人画传统的关系。

其次,渐江艺术的互文性还在于同禅画艺术的审美思想相通。就宗教身份而言,渐江是僧人,但如前所言,他的绘画并非佛教绘画,甚至其山水画中的点景小屋也不是佛寺,而是农舍或书斋。所谓禅画,不一定非得描绘佛教题材,禅画家也不一定非得是僧人,禅画注重的是人格精神和审美思想,即禅意,这是在简约和直观中对悟性的追求。那么渐江是怎样在艺术中表达他所理解的禅意?通观其艺,细品其画,我认为他的表达有三:简约、抽象、象征。其典型者,见于天津美术馆所藏《山水》和美国檀香山美术馆所藏《秋色山水图》,画中的山、峰、岩皆简化为几何形,不似凡世。在观念的层面上说,这是表现画家的内心幻境;而在风格形式的层面上说,这多少也有点类似于西方现代绘画的表现方式,尤其是立方主义的抽象形式,以及马列维奇(Kazimir Malevich,1878~1935年)的至上主义几何形式,二者皆以简化和抽象化为形式处理的手法。

若用克里斯蒂娃的术语来讨论这个问题,渐江的如梦般山水意象即是“语词”或“文本”,可以扮演中介的角色,从而将内在的抽象形式同外在的文化和历史条件相联系。为什么说渐江是一位个人主义画家?这是因为他同文人画和禅画传统的内在关系,也就是以简约、抽象和象征手法来表现梦幻山水和内心世界。但是渐江又不同于前辈文人画家和禅画家,虽然他的简约和象征让人联想到元末的倪瓒甚至宋末的玉涧,但他以抽象之法而逆转了前人的艺术,也就是“重写”了前人。正是在这一点上,我不会将渐江笔下的黄山,坐实为黄山风景,尽管的确有艺术史学家认为渐江描绘了黄山实景。

高居翰在其研究清代绘画的专著中,比较了黄山的摄影图像和渐江的山水图像,发现二者之间具有视觉的相似性,认为渐江如实再现了黄山景色。高居翰的潜台词是,渐江应该更具现实主义,可惜他的写实技巧不足,未画出山水的三维特征。高居瀚写道:

这幅黄山峰岩和松树的照片让人看到,弘仁(渐江)的画作比较准确地描绘了黄山的某些方面,但是对另一些人来说却并不准确:尽管他画出了山岩的外形和布满沟壑的表面,但却是粗线条的,二维的,他没有画出山岩本身的体积感和环绕四周的空间感。[8]157

虽然高居瀚视渐江的二维画面为问题,我却视其为独特的个性特征。一方面,渐江不是一位写实主义画家,他与写实主义的宫廷画家之间,基本没有互文性关系,相反,他承续了文人画家自我表现的传统。因此,他在绘制梦幻山水的图像时,不会像画照片一样去如实再现黄山景观。另一方面,他是一个逃避现世、追求精神生活的画家,他以简约之法而在画中求取高蹈精神,这一点颇像西方现代画家马列维奇的至上主义。正是出于这样的看法,我想特别指出,渐江的避世主义和精神追求,催生了他绘画中类似于立方主义的抽象效果和类似于马列维奇的纯粹形式感。这就是说,我在观念精神和风格形式两个层面上对渐江山水画的看法,印证了他与禅画和文人画之表现主义倾向的互文关系。至少在视觉效果的表面上,渐江的山水图像与倪瓒和玉涧有相近之处,但在表面之下,他却更具有个人主义特征。

第二位僧人画家石溪(法名髡残)其山水画为个人主义的互文性提供了又一个研究个案。与前一位僧人画家和同时代的多数文人画家相仿,石溪早年也接受了儒家教育,并通过临摹前人来习画。人到中年时,满人入主,建立清王朝,石溪皈依佛门,成为僧人画家。在政治立场上,石溪也效忠前朝,抵制新朝;在审美趣味上,他相应地倾情于古人,尤其是元明文人画家。但是在风格技法上,石溪与渐江有所不同,他对玉涧和倪瓒式的简约并无兴趣,而是看重前人的繁复,效法元人赵孟頫、黄公望、王蒙,以及明人沈周和董其昌。具体到笔墨上说,他与渐江相反,不求抽象,不求用笔用墨的干净利落,而是追求粗疏和率性,不时给人以把玩笔墨之感。若用西方现代绘画的术语而将渐江说成是立方主义的极简派画家,那么石溪便是表现主义的繁复派画家。

上述两位僧人画家之间的异同,使其互文关系变得微妙而有魅力。在格氏矩阵S1和~S1间的纵轴线上,这两位画家都承续并重写了文人画传统和禅画传统。虽然二人皆非佛教画家,但皆在艺术中追求禅宗精神,是为其个人主义特征。这两位画家的互文关系在于共享文人画的渊源和禅画的观念。进而言之,他们皆在格氏矩阵的~S1→~S2轴线上扭转了禅画的方向,将其引向了个人主义。

在2003年秋天,纽约的大都会美术馆和华美协进社(China Institute)分别举办17世纪中国山水画的大型展览,前者名“黄山梦:中国17世纪山水画的生存”,后者为“黄山情:南京博物院藏17世纪山水画”。这两个大展都以清初南京画家的作品为主,石溪的画尤其显著,特别是“黄山情”大展里的《苍翠凌天图轴》(1660年)。这幅画初看仅是一幅普通的文人山水,但与渐江山水相比较,此画既无抽象的痕迹,也不简约。细看之下,石溪用笔水墨淋漓,浓淡层次丰富,色彩微妙。但是,就画中透露出的人格精神而言,石溪与渐江相通,因为他描绘的也是梦幻山水:站在这幅画前,观画者不仅能看见更能感受到山谷氤氲弥漫、山间云飘雾绕。这云雾氤氲给人的幻觉,让人顿生思乡之情。

在“黄山情”大展的画册里,策展人写的专题文章将“思乡”设定为展览主题[9]128。回顾纽约这两个展览的绘画作品,反省二展的怀旧之梦,我对这些山水画携带的思乡之情有两点认识:其一,南京是明朝故都,对清初画家来说,这既是一个地域概念,也是一个历史概念,而黄山图像则是这两方面的统合,因为黄山之“梦”的二维特征在于故地和旧时,在于其空间和时间上都意指乡情。若从克里斯蒂娃的互文性概念而反过来说,格氏矩阵的纵轴线S1→~S1可以用来解释南方文人山水画的地域特征,即空间性,无论四王还是四僧画家都具有这一共同特征。同时,格氏矩阵的横轴线~S1→~S2则可以用来解释中国艺术史上的禅画传统与清初个人主义僧人山水画的历史特征,即时间性。对渐江来说,这就是禅宗精神,其互文性表现在抽象和简约的形式构成,以及干净利落的笔墨。但是对于石溪来说,禅宗精神却表现在他那貌似粗疏实则精微、貌似游戏实则深沉的笔墨中。

按照克里斯蒂娃的说法,互文性这一概念的要义,在于巴赫金所揭示的对话交流和晦涩难解甚至矛盾的关系中。但是,由于巴赫金并未清楚区分对话与对立(晦涩、矛盾)的概念,克里斯蒂娃便向前迈进了一步,通过做出相应区分而提出了后结构主义的互文性概念。她写道:“表面上的不足,实际上却是巴赫金对文学理论的首要贡献:任何一个文本都以‘语录’式的拼接方式而构建,任何一个文本都是对另一文本的吸收和转化。由此,‘互文性’的概念得以取代主体间性,诗化语言至少可以读出双重含义。”[7]66

克里斯蒂娃的语录拼接式互文性概念,将本文对上述两位僧人画家的讨论,引向了第三位:朱耷,也称八大山人。虽然朱耷的作品主要是花鸟画,类似于西方画类中的静物画,但他的山水画却极其独特,极具个人主义特征。与前两位僧人画家相比,朱耷的艺术更接近南宋后期的禅画,因为他的笔墨在形式的层面上更加即兴和简约。但是,他也是控制笔墨的高手,其激情爆发的率意笔墨,总是运用得恰到好处,显示了他那貌似稚拙的老辣。

若要在观念层面上讨论朱耷的政治立场,那么我们应该了解,他那包含愤懑之情的率意笔墨来自他与前朝的血缘关系。他是朝廷分封的地方王侯的后人,他效忠于明王朝,反对清王朝。或许因为朱耷主要是花鸟画家,我们看其山水画,无论是描绘高山大川的大场面,还是描绘局部细节的山水小景,其构图都像是静物设置,例如上海文物商店收藏的《春山薄云图》。我认为,朱耷山水画的布局构图之功能,与园林艺术相通,而中国传统园林中设置假山和太湖石的目的,是为了配合建筑而营造景观。因未见其他学者对朱耷山水有此评说,因此我得再次强调:朱耷山水布局的静物画式构图,不仅仅是形式层面的考虑,而且更是观念层面的考量,是他在艺术中对国破家亡之现实的回应,这是朱耷个人主义的又一特征。

用克里斯蒂娃的话来说,朱耷山水画的静物式构图具有“模糊价值”(晦涩和矛盾),属于花鸟画与山水画之间的“对话”。虽然在画类划分上,中国花鸟画与西方静物画相类比,但二者却有一关键不同:中国花鸟画主要描绘具有生命的活物,而西方静物画则描绘失去了生命的死物。这也是一个观念问题,在这个层面上看朱耷的静物式山水画,我可以这样解读:画家试图在绘画中使业已丧失的国土家园死而复生。朱耷山水画中生与死的互动,我看作是克里斯蒂娃互文性概念的一个新维度,因为克里斯蒂娃在讨论互文性概念时有此一说:

字词作为最小的文本单位,在此获得了“中介”的地位,获得了空间性,因而得以连接结构模式和文化历史的环境……正是这中介地位,又使其具备了三维特征,即主体—接受者—语境三者,并在三维空间里发挥作用,这是其“对话”的一半功能,或是模糊价值的功能。[7]66

克里斯蒂娃看重互文性里共享的“语录”及其拼接,而我则以其作为起点,去进一步探讨四僧画家之间的不同,探讨其个人主义的特征。就此,我借克里斯蒂娃的互文性概念,来阐释格氏矩阵所描述的清初山水画的分流问题,并强调上述三位僧人画家作为“中介”的地位。这是这些画家个人的文化地位,也是其个人主义的位置。这个位置超出了结构主义的内部研究,是后结构主义从内部研究向外围研究延伸的中介位置,有利于在文化和历史语境中反过来讨论清初四僧画家的个人主义问题。这一框架还有益于在格氏矩阵里进一步探讨四僧画家之个人主义所暗含的悖论,尤其是石涛艺术中的悖论问题。由于石涛在清代艺术中的重要性,本文随后将以两节以上的篇幅来专门讨论之。在这之前,为了对这一讨论作足铺垫,本文需要先讨论另一位个人主义画家,即金陵八家之首的龚贤。

四、龚贤个人主义艺术中的视觉对话

在清初文人画走向衰落的大环境里,龚贤的山水艺术展示了文人画向个人主义的转向,这不是画类或艺术家群体的集体转向,而是一些优秀艺术家的个人行为,是作为个体的艺术家在风格形式和艺术观念两大层面上的革新。要在格氏矩阵里讨论龚贤之于清初山水画的重要作用及其地位,就需要将他置于S1→~S2的轴线上,以标示他走出业已失效的文人画群体,而进入有效的个人主义领域,并探索艺术的生存之道。

龚贤出生于浙江昆山一个家境殷实但无意于仕途的家庭,后在金陵(今南京)长大。与本文所讨论的其他艺术家一样,他也从小接受儒家教育,并以临摹前人的方式学习绘画。但与其他艺术家不同的是,他受家庭的影响而同时倾情于道家的避世思想和神秘主义。龚贤在二十多岁时目睹了明王朝的覆灭和清王朝的建立,他效忠前朝而抵制新朝。但这抵制一无所成,于是自我放逐,遍游南方各地,尤其是南京和扬州等明清时期的商贾都市。到了晚年他转向佛教,广交僧友,与石溪等僧人画家过从甚密。

由于个人经历和儒道释三家思想的影响,龚贤的艺术渐趋成熟,他远离了早年对前人的模仿,人到中年时,建立了他自己的个人笔墨之法“白龚”,随后又发展了“黑龚”。正是这极其个人化的艺术之法,使他在中国艺术史上成为前无古人后无来者的个人主义者。为了更详尽地阐述龚贤个人主义艺术的丰富和复杂,我在此借用克里斯蒂娃的对话文本概念,而在格氏矩阵的S1→~S2轴线上进行讨论。克里斯蒂娃的这一概念不仅与其互文性概念关系密切,而且特别有助于在格氏矩阵里讨论龚贤艺术的发展。

克里斯蒂娃的对话文本和互文性二概念,皆来自她对巴赫金的研究。在《语词、对话与小说》一文中,克里斯蒂娃将对话与独白相联系,并引申巴赫金的观点说,这两个概念之关系的要义,在于辩证互补,相辅相成,并能互换角色。由此,克里斯蒂娃得以在三个层面上讨论对话关系:

一是语言与言语的二元复合系统,二是语言系统或言语系统(前者是一个独白的集合系统,但其价值却在于同他者的对话;后者在本质上是“集合”的,不是独创,而是以符号交换为基础的个人化产物)。在第三个层面上(例如小说的模糊空间),“语言的双重特性”得到了符型(即延伸、表述和转喻的呈现)和系统(即联系、出场和隐喻的呈现)的展示。[7]68

既然本文借用克里斯蒂娃的对话文本概念来讨论龚贤绘画的创新之处,那么似乎不必考察他早期的模仿之作,而聚焦于他中期的“白龚”与后期的“黑龚”之间的对话关系。但是,龚贤早期学艺的经历是这一对话关系的前文本。在格氏矩阵的S1→~S2轴线上,这一对话关系表现为发展和推进的关系,而这一关系的开端实际上可以追溯到龚贤早年的模仿性习作。若用克里斯蒂娃的独白概念来说,龚贤早年对前人的临摹,目的是研习技法技巧,而后来发展的个性化“白龚”之法,则可以被看作是画家同自己早前临仿之作的隐含对话。

艺术史学家们用“白龚”一词来描述龚贤绘制山水图像时使用的淡墨和简约笔法,例如收藏于北京故宫博物院《山水》册页(1675年)的第八和第十三图。在这两幅小画里,画家以尽可能少的笔墨描绘山岩和树木。这样的笔墨尝试,说明龚贤开始脱离对前人的模仿而在中年时期开发了自己的个性艺术语言。龚贤早在临摹学画的时期,便对元代文人画情有独钟,尤其是元末倪瓒的简约笔墨,但他在中年开发自己的个性笔墨时,摆脱了前人笔墨的具体影响,在“白龚”中继承了前人的简约精神。

不过,这还算不得真正的个人主义创新。在中国艺术史上,几乎所有的艺术家都是通过临摹前人而开始学画的,只有在掌握了前人的技法技巧后,才有可能开发个人的艺术语言,而事实上并不是所有的艺术家都会有自己的个性语言。龚贤虽非平庸之人,但“白龚”之法尚不足以将他同平庸艺术家区别开来。不过,龚贤艺术语言中与早期临摹之作的隐含对话是一个开端,不仅使他得以脱离前辈大师的影响,也使他得以进一步发展,在以后开发出真正独立的个人主义艺术语言。这便是他的“黑龚”之法,此法与“白龚”相辅相成,不是取而代之。

使龚贤与平庸之辈相区别的“黑龚”画法,是浓墨重涂。一位中国学者这样解释:龚贤发明了“积墨”画法,他创造性地以淡墨反复晕染,施笔于同一地方,每次浓淡不同,层层加重,墨韵逐渐丰富,以至于浓重而深厚,以此营造氛围[10]266。此法的范例可举北京故宫博物院所藏横卷《清寒山景图》,画家以积墨层层叠加,描绘山岩、沟壑和树木,厚重的积墨赋予岩石以丰富的墨色层次,而这层次又反过来使积墨笔法更为丰富。有艺术史学家指出,龚贤的积墨画法得自他早前对古代大师的研究,例如米芾和米友仁[10]266,这对父子画家用淋漓的水墨渲染云山之景,营造神秘气氛。在此,龚贤虽已远离了模仿,但他那个人化的艺术创新,却不是空穴来风。

这正是我想强调的龚贤笔墨的丰富性和复杂性。用克里斯蒂娃的术语说,“黑龚”笔墨是一种视觉文本,具有内向与外向两个维度,或称内外两个空间[7]69。在克里斯蒂娃式的文本空间里,多重对话使龚贤的艺术趋于丰富。首先,龚贤早期的临摹可以被看作是一种独白,而中期的“白龚”则是与这独白的历时性对话。若说这是隐含对话,那么他后期的“黑龚”与“白龚”的对话则不是隐含的,而是明确无误地存在于他后期的几乎所有作品中。现藏瑞士苏黎世美术馆的《千山万壑图》卷,以其黑白互补和明暗对比而让人联想到意大利文艺复兴时期发展起来的明暗画法。在此画中,龚贤一方面以明暗对比来描绘每一山峰、沟壑和岩石,制造其三维视觉效果,另一方面,他又在这些山峰、沟壑和岩石之间,以同样的方法来描绘出距离,制造空间感。或者说,这幅山水画的立体和空间效果,就像舞台布光一样,有明有暗,得自白龚和黑龚的对比和互补。

其次,为了进一步解读龚贤绘画的丰富性和复杂性,我需要重返克里斯蒂娃,回到她对言语和语言的区分,在龚贤的个案中,这与能指和所指的关系有同有异。在言语系统中,龚贤的明暗笔法在其视觉文本的内向空间里运作,作为能指,这笔法指示了画家对立体感和三维空间的自觉意识,也给读画者提供了这一意识。与此相应,龚贤的语言系统同时也走向了视觉文本的外向空间,在这里,明暗画法的所指是龚贤对往昔文人画传统的继承和决裂。如前所述,中国画家的习画常态是先模仿前人再独立发展个性技法,但真正发展个性化的艺术语言却又谈何容易。对龚贤来说,他的明暗画法是与前人的决裂,是其艺术语言的个人化发展。在这外向空间里,龚贤之明暗画法的艺术价值,不再局限于视觉性,而是延伸到了思维方式,延伸到了文化心理的世界。

第三,参照克里斯蒂娃之语言观的第三层面,我得以将上述对话进一步延伸至跨文化的关系,在此就是影响与回应的关系。高居瀚在言及龚贤那见所未见的黑龚画法时有个大胆的假设,认为龚贤在南京新建的耶稣会教堂看见过欧洲传教士带来的欧洲铜版画,这是用作宣教的黑白图画,内容皆为圣经故事。高居瀚在其著述中用了较大篇幅来比较龚贤的山水画与当时的西方铜版画风景,指出了三大要点。一是认定龚贤的技法“极度依赖他对西方版画的研究”,二是“黑龚”以明暗对比和层次渐变来描绘自然景象和内心幻象,以获心理效应[8]172,三是龚贤笔下的神秘幻象不仅说明了中国画家从西方绘画中学来了明暗画法,而且还得知了西方真有一个梦幻世界,那就是他们梦寐以求的仙境[8]181。最后这一条不仅是跨文化的,而且赋予跨文化关系以心理和精神的内涵。

然而,中国的艺术史学者们并非全盘接受高居瀚的猜想,有人甚至提出了两个观点来反驳。其一,龚贤是一位隐士,他不太可能到南京的耶稣会教堂去看欧洲版画,其二,高居瀚的三个猜想并无任何物证,文档图档皆无,空口无凭[11]215。在我看来,这位中国学者的两条反驳是个自反性的悖论,正好能够以其人之道还治其人之身:两条反驳也是猜想,皆空口无凭。我读高居瀚,见证其三条猜想都来自对照读图,来自他对图像文本的比较研究。高居瀚的前两条以前人的研究为依据,分别是20世纪初的中国学者和日本学者[8]170。今日中国学者不仅反驳高居瀚,也相应提出了三个观点,一是黑龚受到北宋范宽的影响(我感到奇怪的是,这位学者为何只说范宽,而未说南宋二米),二是黑龚之法来自画家对自然的直接观察和体验,三是龚贤对内心幻象的描绘乃受北宋郭熙画论的影响,尤其是郭熙对布局和视角的论述。[11]211-212

针对上述不同见解,我感兴趣的问题是:为什么西方学者倾向于指出西方艺术对中国画家的影响,而中国学者却倾向于否认之。我认为,这一问题揭示了龚贤画法在我们今天所具有的意义,这就是从跨历史的角度而对今日文化政治的挑战。这是跨文化与跨历史的交接,是当代学术不可回避的问题,也是我所看重的克里斯蒂娃第三层面的“语言双重性”。由此出发,克里斯蒂娃在研究巴赫金和阐释20世纪法国文学时,提出了进一步的概念:模糊叙述和复调叙述。前者涉及文本的社会历时蕴含,以及社会历史议题的文本性,后者涉及更宽泛的文化与跨文化语境中对话概念的多重性复数特征。[7]173-175

在借用克里斯蒂娃概念讨论了龚贤后,现在可以返回格氏矩阵进行必要的阐述了。在S1→~S2轴线上,龚贤代表了个人主义画家们对文人画传统的突破和背离,呈现了清代山水画之分流的丰富性和复杂性。就龚贤之视觉文本的外向空间而言,当四王画家以文人画主力的身份而残存于画坛,并将文人画引向衰落时,龚贤所代表的个人主义者形成了一个松散的群体,他们虽无力阻止文人画的衰落,却以各自的创新而存世。这就是说,四王和个人主义画家皆源自文人画,而二者的背道而驰,是清初山水画的分流和对话。当然,由于个人主义者倾向于艺术的创新,而四王倾向于摹古,二者对话难有共鸣,他们之间的鸿沟也愈趋扩大。这不是说个人之间的交流不复存在,而是说群体的失联,只留下私人沟通,例如龚贤与王翚的交往[12]40。再者,龚贤与其他个人主义者的交流也发生在文本的外在空间里,例如与僧人画家的交流,使其在佛学、审美、技法等方面的探讨和实验皆有成果。这类交流使他们能够以共识而形成松散的群体,从而立足于清代画坛。[13]43-56

在格氏矩阵的同一轴线上,就龚贤之视觉文本的内向空间而言,我们需要特别关注黑龚之法的丰富性和复杂性。除了以上对黑龚已有的讨论外,今有年轻学者对黑龚提出了三点看法,皆值得注意:豪放、秀雅、空灵[14]23-45。在古代画论中,这些术语和概念皆貌似晦涩玄秘,但却将黑龚的丰富和复杂引向了更深的层面。尽管我借克里斯蒂娃的概念所作的讨论,与用中国传统画论中的美学概念所作的讨论并不相同,但二者间也具有对话和交流的可能性。首先,我认为“豪放”是艺术家的个性与笔法之间的过渡性对话,这使我们在观照龚贤的艺术时,能够在其视觉文本的外向空间和内向空间之间来回往返,逐步加深对其视觉文本的认识。其二,“秀雅”是一个与“豪放”对举的概念,二者相辅相成,其间也有内在的对话机制。依照道家哲学的阴阳辩证法,豪放为阳刚,秀雅为阴柔,所以这内在对话是一种辩证互动。其三,“空灵”之说可以由这互动而来,也属内在对话,因为在龚贤的绘画实践中,黑龚的应用离不开浅淡疏松之笔墨的反衬,而空灵正好反衬浓重深厚的黑龚,二者不可缺一。

就龚贤在中国艺术史上的历史地位而言,特别是对清代山水画的发展而言,他无疑是一位领军人物。格氏矩阵的S1→~S2轴线,穿越并贯通了龚贤之视觉文本的外向空间和内向空间,这就是说,龚贤个案一方面标出了文人山水画在清代不可避免的衰落,标出了个人主义者以观念和画风的创新而残存的生态,另一方面也标出了中国山水画在清代的分流。

五、石涛绘画的悖论式复调

本文所论,乃中国山水画在发展过程中,得道于明末,失道于清初,因为清初绘画多事模仿而丧失了艺术的元语言。石涛个案是对这个观点的极好说明。在中国艺术史上,石涛的绘画几乎是人见人爱,一因其画具有迷人的魅力,二因其画也有不羁的笔墨。但在石涛的迷人画面和不羁笔墨之间,无疑有着矛盾冲突。在人见人爱的同时,石涛也被指责为笔墨粗疏,布局失当,缺乏节制。在此,人见人爱与遭受指责是一对矛盾,而矛盾双方的妥协则造就了悖论式逆转,这是本文阐释石涛的要点。

与八大山人相似,石涛与前明皇室有血缘关系,在1644年明朝覆灭时,石涛年仅四岁(也有两岁之说)。在清王朝的统治下,石涛为了自身安全而出家为僧,但他并非真正的明朝遗民,相反,他总是想方设法向清廷示好,乞求青睐,并曾应召入宫,得到了皇帝的接见。但出其意料的是,皇帝欣赏四王式的正统绘画,并不喜欢石涛的不羁画风。

与当时的几乎所有画家一样,石涛早年习画也从临摹前人入手,并学习当地的同时代画家。当年在安徽时,石涛的画看上去颇像新安画派的作品,而后到了南京,他的画又或多或少像是金陵画派的作品。在掌握了前辈大师和同代名家的技法后,石涛逐渐发展了自己的个性语言,其绘画不受传统陈规的约束,具有禅画精神,长于个性表达。到了发展成熟的时期,石涛的绘画更具有叛逆性和个人主义特征。但是到了晚年,他的创新能力却愈渐萎缩,愈渐墨守自己所创的成规,并转而关注世俗的品味。晚年的石涛再无艺术的反叛精神,他既媚俗于世人,也媚俗于朝廷,还媚俗于文人圈子和市场需要。

从叛逆到媚俗,是前述悖论逆转的结局。石涛的个案给当今艺术史学家们提出了一个严肃的问题:石涛究竟是个人主义的还是妥协的艺术家?在本文里,这个问题更加具体:在清代艺术发展的历史大环境里,该怎样为石涛定位,怎样描述其艺术,也就是该将他置于格氏矩阵的哪条轴线上?无疑,这个问题的答案主要来自对石涛作品的解读,而不仅仅是参照其他学者的观点,例如高居瀚在其研究清代绘画的专著中提出的观点。事实上,我对石涛的阐释,与高居瀚的阐释并不相同。我且先解读石涛在成熟时期和晚年绘制的两类作品,二者的画风不尽相同,甚至两相对立。

在第一类作品中,现藏北京故宫博物院的《搜尽奇峰打草稿》(1691年)引人注目。这是画家51岁时的作品,主题比较常见,是横向布局的无数山峦,以及湖岸水边的高峰深谷。初看之下,此画构图与龚贤大同小异,也与南宋和元明时期的文人山水横卷大同小异。但与前辈大师的作品相比较,细读之下,我们可以看见石涛的不寻常之处:前人的构图总是给主体山峰留下足够的生存空间,这空间里的天、云、气、水皆以其流动性也给观画者的视线以回旋余地,然而石涛不是这样,他没有遵守这样的构图陈规。石涛反其道而行,他画中的山峰图像以顶格的方式而充满了整个画面,几乎没有给观画者留下视觉回旋的空余之处,他以此而制造了一种无处不在的画面主体,通过视觉空间的饱满和挤迫而给观画者以心理压力。

再进一步细看此画的山峰图像,石涛的笔墨几乎没有章法可循。他描绘山坡的墨线快速而粗疏,给人仓促感,而描绘岩石的墨线则显得笨拙而失节,描绘树木的墨点既粗且丑。在此,请留意我用动词“显得”的用意,而“丑”则是石涛本人的术语,用来言说自己的笔墨。然而,一旦退出近距离的细读,稍后远观,对画面的各种细节统而视之,我从中感受到的则是一种视觉力量,及其饱满的画面图像所具有的心理深度。与此相似,石涛同年绘制的另一幅山水画,现由东京私人收藏的《山水图》之一,也以极其粗疏的笔墨来描绘山岩,且运笔急速,笔墨线条甚至呈漩涡状,并有一定程度的抽象效果,给人强烈的视觉冲击。

由纽约王季迁收藏的石涛《山水图》系列中的另一幅类似绘画,也是方形幅面,但构图比较突兀。画中山峰顶天立地,从上至下几乎占满画面,未给观画者提供足够的上下余地,给人挤迫感。再者,正面的主峰画得并不完整,画面的底边截掉了主峰的一大部分,制造出视觉和心理的双重不谐,也给人挤迫感。

至于此画的笔墨,石涛用于描绘山峰外形的笔线,也与前一幅类似,快速而粗疏,完全不同于四王的书法用笔。不过,画家用淡彩在画面上所作的点缀,虽然不描绘任何物象,却给人以视觉的愉悦,从而在一定程度上缓解了上述挤迫感造成的心理不适。

继续观看,画中竟有一书斋,半隐于山岩后面,上面悬着一块巨石。让人称奇的是,书斋里有一隐士,端坐于几案前,却并未读书,而是盯着窗外,直视看画者。高居瀚在讨论石涛山水画中的人物时,强调人与自然的关系。[8]200但我的看法不同,就此画而言,我强调的是画中人与看画者的互动,而画中人就是画家的再现。石涛在画中关注的是画家、画中人、看画者的关系,他借画中人来探究看画者,二人几乎是一问一答,其问答时而快速紧张,时而缓慢轻松。就通常的山水画来说,画中人并不多与看画者交流,画中人总是忙于各自的事情,例如行旅、渔钓或沉思。石涛的画中人貌似沉思,实则与画外人作远距离交流,哪怕画家并未画出画中点景小人的双眼五官。

与以上中期绘画不同,石涛的后期作品不再是反常的,例如他59岁时所作,现藏上海博物馆的《庐山高》(1699年)。此画构图循规蹈矩,看上去与前辈文人画家的作品无异,其笔墨也不再豪放粗疏,反倒是精美得悦目赏心。就连画中小船上的渔翁,也不再看着画外的观众,而专注于垂钓和沉思,此画与人际交流无关。石涛61岁时作的另一幅画,现藏沈阳故宫博物院的《松山柳前读易图》(1701年),也是常规构图、常规笔墨、常规人物,视觉效果很舒服。石涛山水画中有许多并未题明日期,其中一幅现藏上海博物馆的横卷《余杭观景图》同样在构图上中规中矩。与1691年的《搜尽奇峰打草稿》相比,此画空间充足,在视觉和心理上都不给人压迫感,观画者可以随意移动视点,获得充分的视觉空间。南京博物院收藏的一幅未标明日期的俯视景色《淮阳洁秋图》,描绘江南美景,十分悦目,给人视觉上的美感,但谈不上什么心理和哲学深度。

我们比较石涛中期的成熟作品和晚期绘画,可以看出其艺术的丰富与复杂,及其暗含的另一悖论:石涛一方面信心满满甚至雄心勃勃要通过反叛传统而在艺术上有一番大作为,另一方面他又有世俗的追求,虽然是出家人,却对功名念念不忘,结果,心中尘念妨碍了他的艺术作为。到了艺术发展的后期,石涛渐渐放弃了当年的雄心,而功名的追求也不如意,于是他变得无求无欲,随波逐流,在艺术上再无新进,终成中庸之辈。这时候,前述悖论自然消解,新的悖论却又生成于他中期的成功和后期的中庸或失败之间。只不过,在中国艺术史学界迄今无人用“中庸”甚至“失败”一词来谈论石涛的后期作品。

基于我对石涛中期和后期绘画所作的上述比较解读,我不得不把他置于格氏矩阵的~S1→S2轴线上,以标出其艺术之路:从早期非主流的禅画之源,发展到中期的个人主义绘画,再到后期的文人画之衰落。尽管这只是标出了石涛的个人艺术历程,但在一定程度上却也标出了同类艺术家的历程,还标出了清代山水画的发展历程。何以有此说?从雅各布逊的角度看,石涛在晚年丧失了艺术的元语言,其艺术不再继续向前发展,而是返回到了前辈文人画家的艺术陈规。表面看来,这“丧失”和“返回”两者皆同时发生于他的后期艺术中,其实这当中也暗含着一个历时的过程,甚至暗含在他中期的成熟艺术里,那时他就已经挣扎于追求创新和名利之间,挣扎于精神上的艺术作为和尘世间的功成名就之间。

我已提到了石涛那些未标明日期的作品,正是其未标明日期,这些作品便有可能颠覆我刚才比较石涛中期和后期作品的历时解读。但是另一方面,这一颠覆却又正好可以支持“复调”式解读。这也是一个悖论的逆转,转过来支持刚被颠覆的历时解读。这是潜在的解构主义悖论,可以在其他学者的著述中得到印证。依照高居瀚的研究,石涛艺术历程的中期是成熟期,这一阶段可以向后延伸十年,直到其六十余岁,其时,他的艺术无拘无束,不受陈规制约。但问题的复杂性在于,石涛在这之前的五十多岁时,却有不少中规中矩的山水画,这使前述历时解读变得复杂起来,甚至难以自圆其说。

在我和高居瀚的不同解读中,石涛是多面相的,他在中国艺术史上扮演着不同的角色。石涛的多面相特征,可以用克里斯蒂娃的复调概念来讨论。在《复调小说》一文里,克里斯蒂娃认为复调概念同“语言的超限因素”相关,她写道:

这既非独白的句子,也非面对面的对话,而是将二者的单句含义提升到无限开放的权力层面,也就是说话者可能的态度同其所说的话之间,具有一种开放的关系……于是文本便具有了多元对话的功能,这是一种交谈行为,同语言的某一特定界面相关,也即句子及其主体相关。[7]173

由于这种多元性,石涛的艺术是开放的,具有艺术表达的多重声音,这给艺术批评提供了多种话语的可能性。从克里斯蒂娃的观点看,一个语言文本或一幅视觉图像是否复调,取决于怎样解读文本和图像,取决于是否将其作为整体来看待。就石涛的个案而言,若将其艺术语言在成熟前、成熟期、成熟后的历时发展过程视为主流,那么这主流中有着诸多支流或分流。在相当程度上说,石涛艺术历程中的分流现象,呼应了清代绘画的分流事实,而他的复调艺术特征,既在于个人主义的独白,即所谓个人的独特性,也在于同他人的对话,即所谓互文性,还在于自身艺术发展的不同阶段中出现的各种不一致、相互对立,甚至冲突。

作为石涛之复调艺术的一个方面,无论是在历时还是共时的界面上说,这位画家对艺术风格之元语言的探索和创新,都不仅仅是突破陈规,而且是粗暴的突破,这是他的求道之法。然而,无论是否出人意料,石涛的艺术生涯最后却以元语言的失落而告终,他以放弃创新而在精神追求和世俗追求之间,在破除陈规和墨守陈规之间,获得了妥协。这是石涛复调艺术之悖论的扭曲和逆转,为了深入探讨这个悖论问题,本文需要超越石涛绘画的边界,进入其艺术理论中。对石涛来说,其艺术的复调现象,是他曾经受益的文人画、禅画、宫廷绘画、商业绘画之间的协商和妥协,结果是其艺术之道的得而复失。这虽是他个人的妥协,却也映照了清代艺术的出路。

六、石涛画论与艺术家的职责

在上述比较解读中,我指出了石涛艺术的独创性在于其元语言的三个方面:饱满的构图、不羁的笔法、画中人的视觉交流。此外,石涛的艺术贡献还在于他的理论著述《石涛画语录》。作为中国艺术史上最重要的画论之一,这部画语录或许也是最难读懂的著述,因为石涛将儒道释三家务虚和务实的哲学融为一体,既有哲学的玄论又有技法的实论。这种混合的著述话语在两个层面上制造了阅读的障碍:理论概念的晦涩和行文用语的晦涩。对本文的论题来说,重要的是石涛这一著述从理论表述方面说明了他的妥协,以及艺术之道的得而复失。

在此意义上,石涛画论的要点有二,一是其理论与宗炳理论的呼应,二是作为艺术主流的山水画的发展终点与作为非主流的起点之间的呼应。

石涛画论凡十八章,前四章讨论道的本体论和认识论问题,随后的章节讨论道的方法论问题,这既是载道之法,也是绘画技法。从理论上说,今日学者比较看重前四章,因为这些章节是关于道的哲学,尤其是第一章提出了“一画”之说。我在原则上赞同这种观点,但我同时也强调石涛画论的最后一章,因为石涛在这一章里从交流和传播的角度涉及了画家与作品的关系,涉及了作者意向和以画载道的问题,而这也是宗炳在中国山水画论滥觞时就提出的问题。当然,为了讨论石涛所论的画家与作品的关系,我们还是得从石涛画论第一章的开篇切入:

太古无法,太朴不散。太朴一散,而法立矣。法于何立?立于一画。一画者,众有之本,万象之根。见用于神,藏用于人,而世人不知。所以一画之法,乃自我立。立一画之法者,盖以无法生有法,以有法贯众法。夫画者,从于心者也。[15]353

我们可以先这样读:石涛画论所涉的画家,就是石涛本人,他遵从自己的内心而提出了“一画”之说。关于上述引文中的关键词“法”,中国学者和西方学者的解说不尽相同,国内学者多认为是方法,西方学者偏向于法则,如欧洲早期汉学家喜龙仁(Osvald Siren,1879~1966年),甚至连旅美的林语堂也持这一观点。这不是西方学者关于翻译问题的技术性偏向,而是关于意义的阐释学偏向。我认为,石涛将艺术的存在,视作艺术家作为人的玄学存在,且存在于太朴的不散与散之际,因而这一存在是个时间性概念,此概念很容易让人联想到海德格尔的存在概念。这样说来,石涛的“法”的确不仅仅是一个关于技法或方法的问题,而更主要的是关于一个人怎样认知世界以及怎样存在于这个世界上的问题,是关于此在与彼在的问题。因此,石涛的“一画”之法是存在的法则,是关于画家怎样在太朴散后的存在法则,是为艺术之道的要义。

在石涛画论中,我不仅读到了西方现代哲学关于存在的法则,更读到了老子《道德经》关于“道”的生成法则,二者密切相关。在《道德经》第二十五章里老子这样讲道:“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不垓。可以为天下母,吾不知其名,字之曰道。”又在四十二章里说:“道生一,一生二,二生三,三生万物”。[16]50,84

不消说,石涛的“一画”之法也与《易经》之法相关,连喜龙仁也说:石涛的“一画”乃“太古创艺”,得自“太古开天辟地创世纪”。[17]183这几乎就是将石涛的“一画”解说成了《新约·约翰福音》第一章的开篇了,用中文说就是“太初有道”(《约翰福音》第一章第一节:“太初有道,道与神同在,道就是神”)。换言之,“一画”就是中国绘画和艺术的创世纪。我对石涛之“法”的如是解读,出自作者与作品间的传播学关系,而石涛画论的最后一章,也正是从这一关系来讨论作者意向的,是为艺术家的传播意向。

在这一画之“法”的问题之后,随之而来的问题是:此法的基础是什么,或问:此法的逻辑起点是什么?通常而言,石涛的一画之法可以理解成作画时的起手第一笔。一笔落下,绘画便开始了,或者说艺术的秩序便开始建立了。按老子论道的说法是从“道生一”到“三生万物”。在此,石涛的一画之“一”呼应了老子的“一”,也就是老子的“一”生石涛的“一画”。若说老子的“一”出自抽象的万物之道,那么石涛的“一”便出自艺术之道,有道方有法,故一画之法乃道之法则。唯其如此,石涛画论第一章的上述引文才有“以有法贯众法”之说,以及末句“夫画者,从于心者也”。[15]353-354

如果说我对石涛的上述解读仍偏重于第一章,那么这与其他学者的偏重并无不同,而且我的解读更有可能是反映论的,将石涛画论读成了以艺术来反映或再现老子之道,更将山水画解读为对自然的反映和再现。不过我的解读并非如此,因为中国山水画不仅仅是再现自然美景,而更重要的是载道,是以山水图像来载道。因此,我对石涛画论的解读是:石涛呼应了宗炳,石涛画论的要义,在于继承并发挥了宗炳的“圣人含道映物,贤者澄怀味象”的理念。[15]46

在中国艺术史上,若说北宋以及之前的山水画相对偏重于写实再现,即所谓“图真”,那么北宋之后则转向了非写实,尤其是南宋以降的禅画和渐成主流的文人画。本文稍前已将石涛置于格氏矩阵的~S1→S2轴线上,标出其从禅画走向衰落的文人画的趋向。在这条轴线上,石涛艺术生涯的中期是成熟期和盛期,那时他是一位个人主义者,其笔墨是原创的,这之后,他渐渐失去了个人主义的元语言,而到了艺术生涯的后期,他已变得世俗而平庸。

文人画并非写实绘画,文人画家也不一定是现实主义者。作为一位画家,石涛的个人主义使他的艺术具有表现性,作为一位理论家,石涛的个人主义具有玄学哲理,其理论不是现实主义的,不是关于写实再现的。正是出于这样的考虑,我才看重石涛画论的最后一章《资任》,该章立论于艺术家与作品的关系。关于石涛原文“资任”之“任”,老一辈理论家俞剑华认为其意是“作用”[18]325,旅美的林语堂也作如是解[19]154。不过,今有中国学者持不同意见,认为“资任”与作者的“资用”和“资凭”有关,或与才能及教育有关[1]562。今日更年轻一代的学者中,也有持不同意见者,认为“资任”之“任”为先天才能。[15]359

我与这些学者的解读有同有异,我将石涛的“资任”解读为职责、使命,这不是字面的注解,而是对其含义的阐释,来自我对石涛末章的细读。在我读来,石涛所谓艺术家的资任,类似天降大任。且读石涛画论第十八章的开篇:“古之人寄兴于笔墨,假道于山川,不化而应化,无为而有为……以一画观之,则受万化之任,…有是任者,必先资其任之所任,然后可以施之于笔……人能受天之任而任,非山之任而任人也。”[15]358

那么,艺术家应该怎样获得受命于天的资质?照石涛所说,这关乎其教育和修养,有了这样的资质,方能将自己的情感和思想蕴于山水画中,是为载道。石涛此说讲的是天降大任,而非自然降下大任,因此山水画不必再现自然,他的山水画论也不是关于写实或再现的反映论。基于这样的解读,我才说石涛末章的“资任”从艺术家和作品之关系的角度讨论艺术的玄学作用,即载道。对石涛而言,这是艺术家的意向,与此相应,故有其最终的“资任”之说:“然则此任者,诚蒙养生活之理,以一治万,以万治一。不任于山,不任于水,不任于笔墨,不任于古今,不任于圣人。是任也,是有其资也。”[15]359

我们不难读出石涛的最终观点乃艺术的意图:天降大任于艺术家,命其以画载道。因此,艺术的目的不是描绘自然,而是借助于描绘自然图像来达到载道的目的。这就是说,当有学者认为石涛的“资任”是讨论画家与自然的关系时[20]148,我却认为不仅仅如此,石涛更主要的是讨论画家与作品的关系。这一不同,关涉石涛的多元性。

其实,石涛画论最后这一章的难解之处,不仅在于概念的多义和用语的晦涩,而且也在于行文的结构和论题的组织。尽管我读出这一章的主旨是论述画家与作品的关系,但实际上还不仅仅如此,为了自己的主旨,石涛还从别的关系进行了论述,包括艺术家与自然的关系、自然与天命的关系、人与自然的关系,以及诸如此类,这也是为什么说石涛是多元的。

那么,为什么说《石涛画语录》的最后一章很重要?本文之所以将石涛置于格氏矩阵的~S1→S2轴线上,正是基于我对其艺术作品和艺术理论的分析解读。若从雅各布逊的传播视角来阐述这一轴线所标示的意义,我认为石涛画论最后一章所论的艺术家与作品的关系,是一种传播关系,是从“发送者”到“信息”和“符码”的编码和发送过程。

然而石涛的精深之处在于,当他写作画论时,他实际上扮演着编码“发送者”与解码“接收者”的双重角色。具体地说,当他写作关于“天命”和“资任”的议题时,他扮演着“发送者”的角色,也即艺术家的角色,其“作者意向”是载道。但是当他写作关于作品的议题时,也即关于“信息”和“符码”时,他进行了角色转换,化身而为读者,也即观画者。前者是主角,后者是配角。这两个角色的转换实为角色的贯通,这使石涛在观照艺术时获得了广角镜的视角、视点和视野,使他既能看清作品所承载的信息,也能看清承载信息的符码。但是并非所有的学者都看见了石涛在写作画论时的角色转换,结果未能分辨作者与文本之关系与其他关系的不同,未能分辨主角与配角的关系。

无论是否着意而为,石涛在理论写作中的角色转换,使我们能够借用雅各布逊的传播概念来解读其画论,尤其从雅氏“语境”看石涛的自然,从雅氏“接触”看石涛的天命,从雅氏“符码”看石涛的作品。由此观之,那么无论学者们对石涛的“资任”之“任”作何种解释,无论石涛画论的主论点和次论点是如何多样,也无论其论述是多么晦涩,读者都能把握石涛画论最后一章的论题和论点。也就是说,那些关于石涛画论的解说无论看上去多么矛盾,都说明了石涛的多元性,以及清代山水画相应的分流状况。

结论:得而复失之道

石涛的多元性不仅是共时的,也是历时的,包含了他后期的衰落和妥协。对某些具有正统或传统思想的学者和艺术家来说,本文对石涛之妥协性的讨论,或许有待商榷,甚至是离经叛道的。但是,我不仅不打算修改自己的意见以迎合这些读者,反而要在本文结尾时再向前推进一步,延伸这离经叛道之说。既然石涛在他那个时代曾经大受欢迎,在几个世纪后的今天也几乎是人见人爱,既然石涛的绘画和艺术理论在中国艺术史上十分重要,既然石涛与他同时代的重要艺术家和艺术群体有互文性关系,那么,我从解读石涛而得来的离经叛道之说,便有必要走出个案的局限,而转化为关于清初和清代山水画的共性之说。

为了支持这一说,为了夯实这一结论的基础,我在本文末尾再提供一个有关石涛的史实。在石涛的生平史料中,我没有见到有关石涛写作《画语录》的确凿年代的资料,但见到了有关石涛在晚年修改《画语录》的记载,他将修改后的版本更名为《画谱》,仿佛是一本通常的学画教材。何以“通常”?比较修改前后的两个版本,我们可以发现石涛主要修改的是前三章,共计六十处左右。如前所言,石涛画论的前几章讨论艺术的本体论和认识论,即观念问题,后面的章节讨论方法论,即形式问题。虽有学者认为这些改动无关紧要,我却认为石涛修改画论的意图十分明确而且十分重要:在语言的表面上是为了缓和原版行文的叛逆语气,但在作者的深层心理上则是为了向世俗妥协。例如在《画语录》第一章论“一画”时,石涛的原文“夫画者,从于心者也”被改成了《画谱》中的“夫画者,法之表也”。这一改使画者之“心”消失了,也使反叛陈规、执意创新的个人主义的主体之心泯灭了,画家的自我被解构了,其结果,石涛画论之极其重要的作者与文本的关系失去了作用。有学者将这一改动归诸儒家伦理作祟[20]38,我同意此看法,但我进一步认为,石涛通过这一改动而放弃了他原本的极端个人主义,转为节制和中庸,屈从于正统文人画的陈规,从而依顺了儒家的克己复礼之说,既不挑战权威,也不冒犯他人,更不自负骄狂。

这是石涛在晚年向世俗的退让和妥协,他消磨了艺术中的个性。其实,石涛的妥协早有端倪。他是一个十分复杂而且自相矛盾的人,其艺术衰退的过程,不仅见于画论前后两个版本的不同,也见于原版的“一画”论,尤其是当中暗含的反讽和悖论。

按照老子论道的反论之法,但凡可以被言说之道皆非恒常之道,而恒常之道乃普世之道,先于一,更先于万物。石涛当然理解老子的用意,他在画论第一章的开篇便阐明了这一点,故有“太古无法,太朴不散”云云,其潜台词是太朴所蕴为无,而无的图像则是一画之圆,圆既是无,也是有,更是满,类似于老子的从一到万物。石涛“一画”的要义,就是有与无、始与终互动的辩证图像。但是老子已经说过,道不可言说,一旦说之,即为失之,一旦得道,即为失道。在中国古典哲学中,道是最高的玄学概念,远离尘世,远离世俗的欲念。石涛追求世俗的成就,对他来说,一画之道不仅仅是抽象的玄学,也是具体的尘世功名,这也就是为什么他会渴求朝廷和皇上的垂青,不幸他那时的叛逆艺术却未得皇上青睐。正因此,他才有意背离高高在上的求道之意,渐渐转向下界的俗世,结果愈到晚年,其艺术愈是媚俗。

从追求抽象之道和俗世功名这样的角度来思考,我们不难理解石涛为什么会在《画语录》之一画论的开篇之后,会紧接着说:“所以一画之法者,乃自我立。”但从老子反论的角度来思考,我们也可以理解,石涛一旦确立了一画之法,他也就迈出了离道从俗的第一步。所以我们还可以这样说,石涛从求道到离道的过程,是从无到有、从一到万物的世俗化过程。石涛的艺术之道,以及石涛的山水画,正是这样一步步从高蹈的玄学降至尘世的俗务,应了老子《道德经》第四十八章的预言:“为道日损”[16]96。尽管老子本意或许有他,但却是说为道之道在于减少尘世的凡心俗务,这与石涛艺术之途的方向正好相反,所以我才说石涛在其艺术生涯的后期失了正道,其艺术之道得而复失。

很难相信艺术之道得而复失是石涛的初心,但石涛画论的修改意图却因应了道的得而复失,是得而复失的体现。从石涛个案推而广之,艺术的妥协和衰落是清代山水画的发展脉络。再推而广之,中国山水画的发展历程也是艺术之道得而复失的过程。得道者,个人主义的求道载道与艺术语言的创新;失道者,随大流逐俗务,在这个意义上说,一部明清艺术史,尤其文人山水画史,是20世纪之前中国艺术史的缩影。

有学者指出了清代绘画衰落的两个原因:一是清初四王所倡导的模仿前人,妨碍了清代艺术在随后的创新,二是石涛反传统的画论,给笔墨的违规以理论支持[1]569。对第一个原因,我基本同意,但对第二个原因,我持异议。恰如本文所论,石涛从得道而失道,是因为他对世俗力量的妥协,而不是因为他倡导的不羁笔墨。

正如我在本文稍早讨论过的,高居瀚将清代绘画的衰落,归诸写意笔墨,说是写意的快速和即兴笔法,造成了绘画的松散。我不认为事情就这么简单,而认为这只是部分原因。作为本文的结论,我就此提出两点看法:其一,就外在的历史、社会、文化等因素而言,中国山水画在清代的衰落,是因为山水画不再居于艺术主流的地位,失却了具有创新精神的元语言;反之亦然。其二,与失去主流地位相应,清代山水画出现了分流现象,这使其渐变为弱势艺术门类,成为弱势文化现象。关于第一点,清代艺术的渐趋衰落,见于过气的文人画和宫廷绘画相互靠拢,四王绘画便是最好佐证。关于第二点,清代艺术的渐趋衰落,也见于商业绘画的兴起,例如清代中期扬州八怪的流行,以及清末上海画派的走红,尤其是海派在艺术市场上的成功。此处的看点是,清中扬州和清末上海的商业性艺术,皆与走下坡路的文人画分不开,这又不能不说是文人画在新的历史条件下的求生之道。

与清代山水画的衰落相应,本文的格氏矩阵描述了文人山水作为主流的衰落路径,描述了艺术元语言的失落,描述了清代绘画分流的生态。这也应了石涛画论所说,太朴一散,必须有法,若无法,则无道,更谈不上艺术。对我的研究来说,格氏矩阵乃一法,用以描述清代绘画。此外,本文的格氏矩阵还有雅各布逊的传播模式和克里斯蒂娃的后结构主义理论的支撑。同时,格氏矩阵虽是用来描述清代绘画的,但清代绘画也反过来支撑了这一矩阵。用克里斯蒂娃的概念讲,四王、四僧、龚贤、石涛是清代山水画的四个视觉文本,其关系既是共时互动的,也是历时互文的,此关系将四者置于同一历史和文化语境,或者说,同一语境也利用四者的关系而将其置于格氏矩阵。实际上,克里斯蒂娃之互文性的本义,是指某一文本呼应前代文本,因此其关系应该是“前文本”(Pre-text)的,属于历时语境的一部分。正因为这一点,本文才特别关注文人山水画在清代以前的主流地位,及其到了清初之时同四王山水画的关系。与此相似,明末董其昌有关绘画史的南北宗之说,同石涛画论也具有“前文本”的关系。无疑,石涛之于后人仍具有“前文本”的关系,他影响了20世纪中期齐白石的“似与不似之间”的观点。

这样的语境怎样运作?本文将克里斯蒂娃的对话和复调理论用于对视觉文本的研究,为考察清代山水画的发展问题打开了一个新空间,尤其是清代山水画同雅各布逊传播模式之间的空间。在本文的论述中,“语境”包含了雅氏的信息发送者、信息、接收者、接触、符码诸元素,而石涛画论则是一个很好的范例:董其昌与石涛的关系是“前文本”的,石涛与齐白石的关系既是“前文本”的,也是“后文本”(Post-text)的;对石涛来说,董其昌是信息的发送者,董其昌的画论文本是符码,其南北宗之说则是符码的信息。反过来说,石涛阅读董其昌并写作《画语录》,是他对董其昌的“接触”和回应,而齐白石则是石涛文本的接收者。

为了呼应本文一开始就在引语中提出的观点,我最后作两个重述。首先是历史叙事:文人山水画在中国艺术史上的主流地位于明末结束后,清代山水画走向衰落,以分流的方式而生存,本文论述的四王之仿古、四僧之奋起、个人主义者的创新、妥协者的流行,以及诸如此类,皆是分流的生态。其二是对这一历时叙事的阐释:在中国艺术史的发展历程中,在山水载道的意指和传播过程中,自清初以降,由于艺术实践中独创性元语言的逐渐丧失,山水之道得而复失。于是,从清初到清末,山水画作为中国艺术史上的一个重要样式,渐渐失重,最终退出了艺术史的主流,为中国现代艺术的亮相空出了舞台。