风湿性心脏病体外循环瓣膜置换手术RBC用量影响因素分析

2018-10-23刘红伟唐浩熙李玉权夏旭孙小会刘卫华林金端

刘红伟 ,唐浩熙 ,李玉权 ,夏旭 ,孙小会 ,刘卫华 ,林金端

(清远市人民医院,1、输血科;2、检验科;3、胸心外科;4、病案统计室;5、麻醉科,广东 清远 511500)

心脏手术是用血量较大的外科手术之一,有研究显示,我国每年完成心脏手术已超过16万例,心脏手术输血率>70%,对血液供应造成巨大压力[1],另一方面,输血不但会增加感染疾病的风险,还会增加心脏外科手术后并发症发生率,影响患者预后[2]。因此研究心脏病术中用血量的影响因素,制定术中合理用血方案,对保护血液资源和提高患者预后具有重要作用。心脏手术用血中,CPB瓣膜置换手术RBC用量较多[3],有研究表明,CPB瓣膜置换手术的RBC用量与多种术前因素相关[4]。目前关于风湿性心脏病体外循环换瓣膜手术术中术后RBC用量影响因素的相关研究少见报道。本研究旨在了解风湿性心脏病CPB瓣膜置换手术相关术前术中因素对术中和术后RBC用量的影响,为保护血液资源,科学合理用血提供一定参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2015年1月至2017年12月106例在我院行体外循环心脏停跳下行瓣膜置换手术的风湿性心脏病患者临床资料。排除术前贫血、血肌酐异常、合并冠状动脉旁路移植手术等高危因素患者及术中死亡患者,最后纳入67例术前凝血功能和空腹血糖正常成人患者,其中男20例,女 47 例,年龄 21~63 岁(52.4±8.0),手术主刀医生均为同一位主任医师。

1.2 仪器与试剂 CPB在气管插管静脉复合麻醉下进行,使用德国Stockert-SⅢ型人工心肺机和美敦力模式氧合器,预充液为乳酸林格氏液1000ml,人工胶体 250ml,20%白蛋白 20g,20%甘露醇 125ml中度血液降温和中度血液稀释。肝素化剂量为3mg/kg,转流中维持激活凝血时间(ACT)>480 s,使用速尿、超滤器、加入RBC悬液使Hct维持在 0.25~0.30。CPB 结束后用鱼精蛋白中和肝素(1~1.2)∶1。

1.3 方法

1.3.1 RBC输血标准 体外循环时RBC压积(Hct)维持在0.25±0.02,停机后输注RBC维持Hct在0.30 以上[5]。

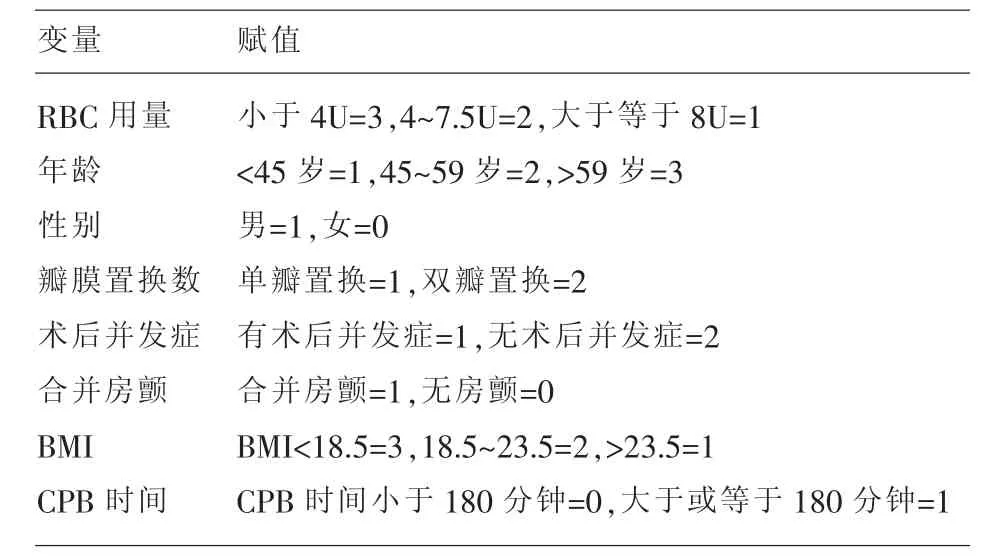

1.3.2 记录指标和赋值 记录置换瓣膜数、年龄、性别、术后并发症、BMI、CPB时间、术前是否合并房颤、术中术后RBC用血总量(瓣膜置换手术开始至出院的RBC用量)。参照表1进行赋值。

1.3.3 统计学处理 应用SPSS 17.0软件,单因素分析采用Kruskal-Wallis H检验,选择有统计学意义(P<0.05)的指标进行多因素用序回归分析。

表1 回归分析赋值表

2 结果

2.1 单因素分析 对病人资料进行分析,其中RBC用量小于4U有30例,4~7.9U有26例,大于等于8U的有11例;双瓣置换手术的有24例;CPB时间>=180min的有 26例;BMI小于 18.5的有 11例,18.5~23.5的有35例,大于23.5的有 21例;术前合并房颤的有47例;术后有感染等并发症的14例,具体见表2,不同BMI、瓣膜置换数、CPB时间和术后并发症间术中术后RBC用量差异有统计学意义(P<0.05)。不同年龄、性别、房颤间术中术后RBC用血总量差异无统计学意义(P>0.05)。

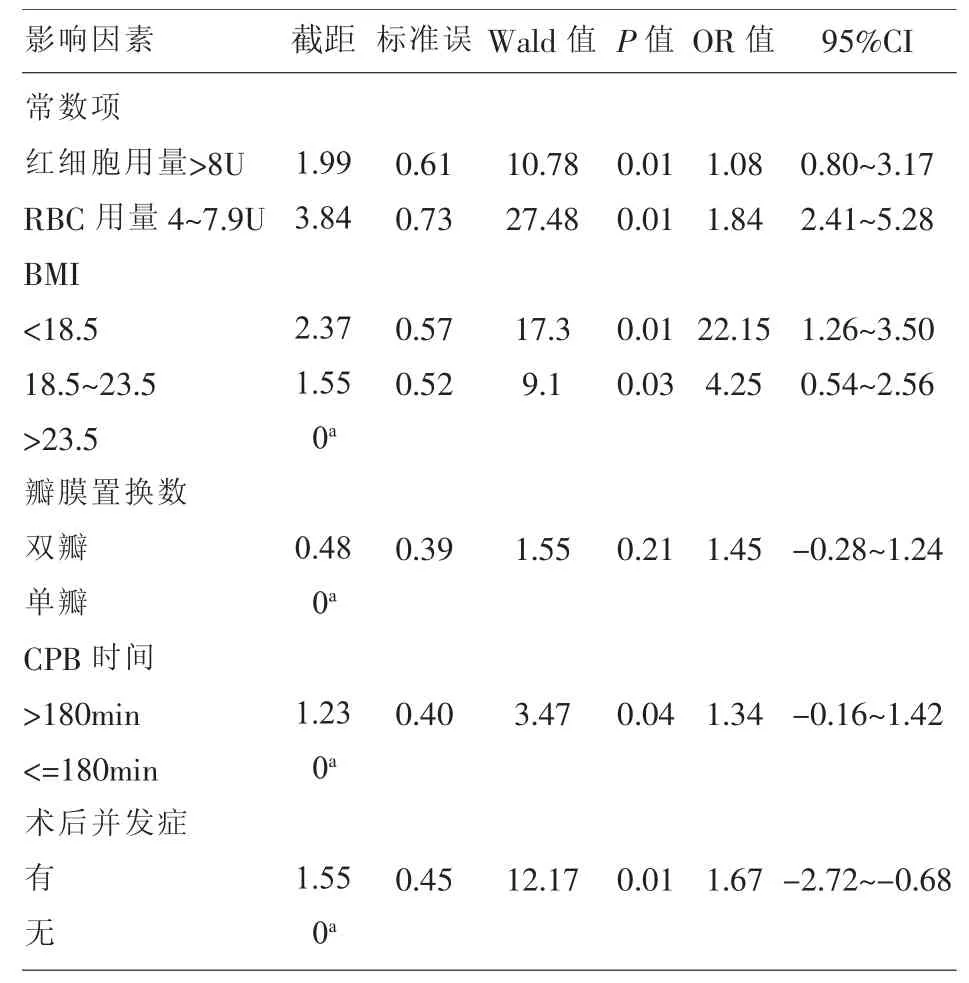

2.2 有序回归分析 根据单因素结果,将BMI、瓣膜置换数、CPB时间和术后并发症作为自变量,术中术后RBC用血总量为因变量,进行有序回归分析,其结果见表3。BMI、瓣膜置换数、CPB时间和术后并发症是术中术后RBC用血总量的主要影响因素(P<0.05),相对于 CPB 转机时间<180min、单瓣置换、高BMI、术后无并发症患者,CPB转机时间>180min (OR=1.34)、 双瓣置换 (OR=1.45)、低BMI(OR=22.15)、术后合并并发症(OR=1.67)患者术中术后RBC用血总量更多。

3 讨论

目前,个性化精准输血已成为研究热点。研究影响输血量的相关因素,对进一步精准输血方案制定有重要意义。CPB心脏手术方面,有人对冠脉旁路移植术的围手术期输血的术前危险因素进行评估[6],风湿性心脏瓣膜病是我国及其他发展中国家的常见疾病,其CPB换瓣膜手术术中术后RBC用量影响因素少见报道,本研究将术中术前的部分指标纳入影响因素研究,并用有序回归分析法,确定相关影响因素之间的权重。

从本研究结果来看,CPB转机时间、瓣膜置换数、BMI、术后并发症对术中术后RBC用血总量有显著影响,CPB转机时间>180min、双瓣置换、低BMI、术后合并并发症患者,比CPB转机时间<180min、单瓣置换、高BMI、术后无并发症患者术中术后RBC用总量大。

表3 术中术后RBC用血总量影响因素有序回归分析结果

CPB转机时间长,对RBC的机械损伤也越严重。Simmonds等研究表明RBC变形性与剪切力相关[7]。血液经由机械泵、人工肺、微栓滤器、超滤器以及插管管路等组成的体外管路循环系统时,血液持续暴露于非生理性的湍流流场和高剪切力的区域,RBC由于碾压、撞击、剪切、压差等原因会造成损伤[8]。长时间CPB易造成RBC的变形性降低。变形性降低使微循环灌注减少、组织缺氧、血液黏滞度增加、RBC寿命缩短,易发生破裂溶血[9]。RBC的损伤易导致贫血和氧输送效率下降,增加RBC的输注。缩短CPB时间或在CPB期间减少RBC损伤,有利于减少RBC的输注。有报道称迷你体外循环(ECC)系统中去掉了静脉回流室,缩短了管路,减少了对血液的破坏,可以显著减少输血的发生[10]。术前可通过皮下注射RBC生成素(EPO)、口服铁剂和维生素等药物治疗方法提高其HB水平,减少术中输血量[11]。

在风湿性心脏病瓣膜置换手术中,双瓣置换比单瓣置换手术风险性越高,并发症增多,死亡率也高[12],对用血需求量多,在手术备血时需要考虑多备血液,特别是稀有血型患者血液的备血,需要备足血液,防止术中血液供应不足。另外,大量输血时,库血复温也可提高输血质量[13],同时在术中使用自体血回收,也可节约术中用血[14]。

目前BMI与输血量关系报道较少,可能与BMI低的患者热量及蛋白摄入不足、分解代谢水平较高、预后较差有关[15],其具体机制尚待进一步研究。

研究风湿性心脏病CPB瓣膜手术术中术后RBC用量的影响因素,可为预测术中术后RBC用量特别是稀有血型病人的RBC用量,可防止术中术后血液供应不足,减少手术风险及术后并发症。同时,进一步研究各影响因素的作用机制,控制不良影响因素,有利于制定精准输血方案,促进临床科学合理用血。