基于关联规则的老年皮肤瘙痒症用药规律分析

2018-10-19

1.广西中医药大学瑞康临床医学院,广西 南宁 530000;2.广西中医药大学基础医学院,广西 南宁 530022

痒(Itch)是一种引起人搔抓欲望的不愉快的感觉,目前其发生发展机制尚未明确[1]。老年皮肤瘙痒是老年人常见的皮肤疾病,老年皮肤瘙痒症存在易反复、难根治的特点,严重影响老年人的生活质量。中医在治疗上虽有很好的疗效,可有效方药的组方规律还缺乏系统的研究,使得其处方用药经验在总结和传承上面临较大的困难。因此,对老年瘙痒的组方配伍规律进行系统的研究,阐明其核心药对与核心药的关联规则,对指导临床用药具有重要的现实意义。本研究采用关联规则挖掘技术对中国知网CNKI(1979~2016.6)收录的治疗老年瘙痒的方剂组方配伍规律进行挖掘分析,为临床治疗老年皮肤瘙痒症及新药研究提供依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源 利用“老年”与“瘙痒”作为关键词,对中国知网数据库中1979年至2016年6月的文献进行检索,筛选出符合纳入标准的方剂。

1.2 纳入标准 ①“功用”或“主治”中无明确记载“止痒”的文献不予收录;②由高血压、慢性肾病等慢性疾病引起瘙痒的文献不予收录;③含有西药的联合治疗的文献不予收录;④只有单味药或超过二十味药的文献不予收录;⑤治疗总有效率不达到80%的文献不予收录;⑥用药剂量没有明确的文献不予收录[2]。

1.3 数据处理 由于产地、炮制、用药部位不同等原因,同一味中药易出现不同名字,本研究将依据《中药学》[3]进行统一规范,如“芩茎”、“禄白”均归为“苦参”;“香荆荠”、“线荠”均归为“荆芥”;“八股牛”、“山牡丹”均归为“白鲜皮”。若不同名方剂中的药物相同则归为同一方剂。中药的性味归经,药类等也均按照《中药学》[3]进行规范。如一味药有多种药性药味则按多种药性药味统计,药性药味不确切的不统计。

1.4 统计学方法 依照上述纳入标准,筛选出符合标准的方剂,所得方剂数据录入Excel表格中,形成治疗老年皮肤瘙痒中药数据库,同时将数据录入中医传承辅助平台2.5软件,运用关联规则的Apriori 算法进行用药模式、关联规则等组方规律分析。Apriori 算法是关联规则的数据挖掘算法中最常见的计算方法之一。其主由两个步骤组成:一是将每一项的数据排序,产生频繁项集;二是根据频繁项集产生相应的关联规则[3]。找寻关联规则时,设置一定的支持度和置信度作为对关联规则的必要的补充,这将有助于评估前后两项数据一个数据集中同时出现的频率。中医传承辅助平台2.5软件便是利用了Apriori算法,从而实现了对数据的统计分析。

2 结果

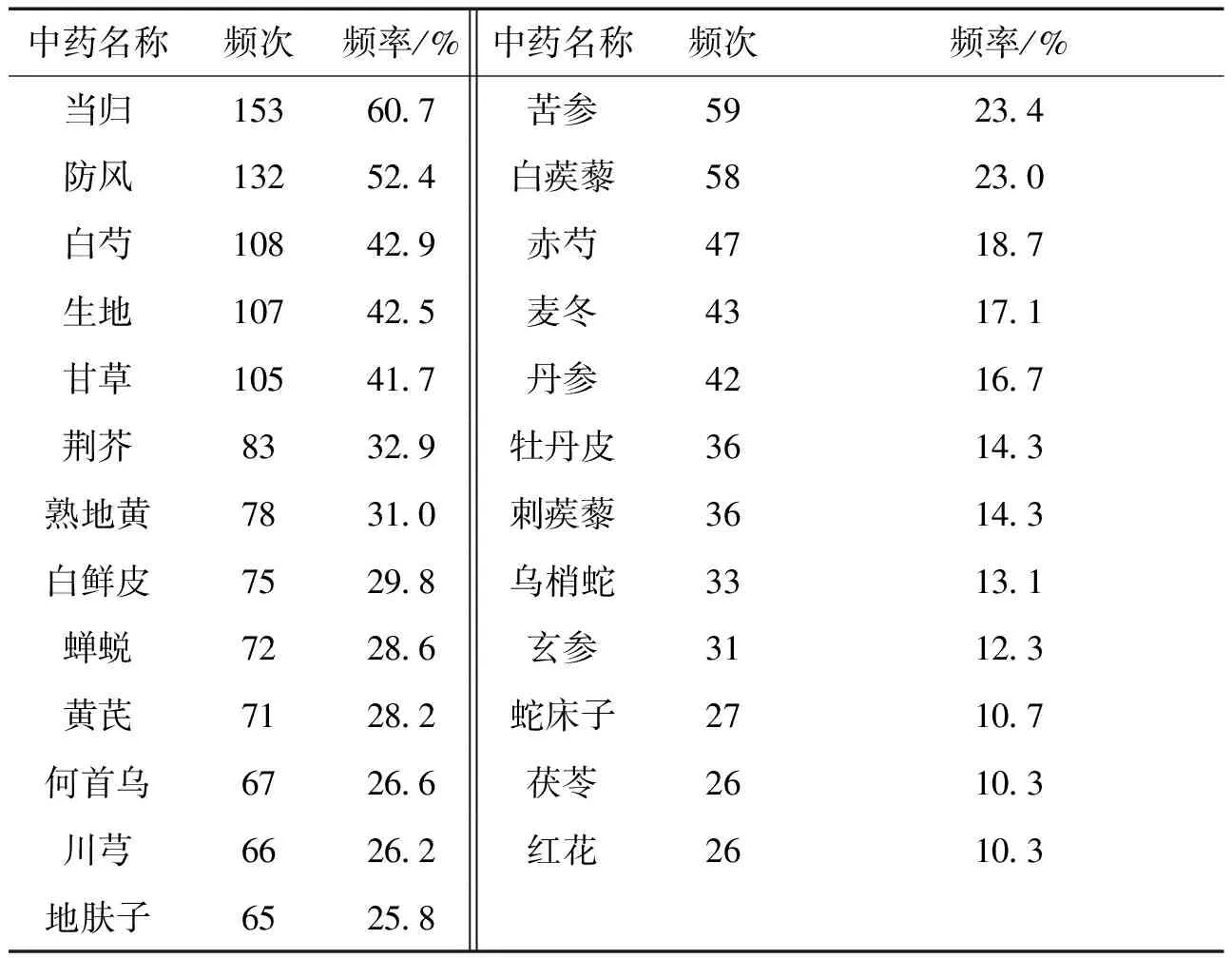

2.1 高频药物 纳入符合要求的治疗老年皮肤瘙痒方共252首,内服221首,外用31首。涉及275味中药,药物频次2712次。其中使用频率前6位的是当归(153次,60.7%)、防风(132次,52.4%)、白芍(108次,42.9%)、生地(107,42.5%)、甘草(105次,41.7%)和荆芥(83次,32.9%)。使用频率≥10%的共有25种药,而使用频次仅有1次的有92种药。使用频次较高的药物详见表1。

表1 止痒方剂常用药物频率(频率≥10%)

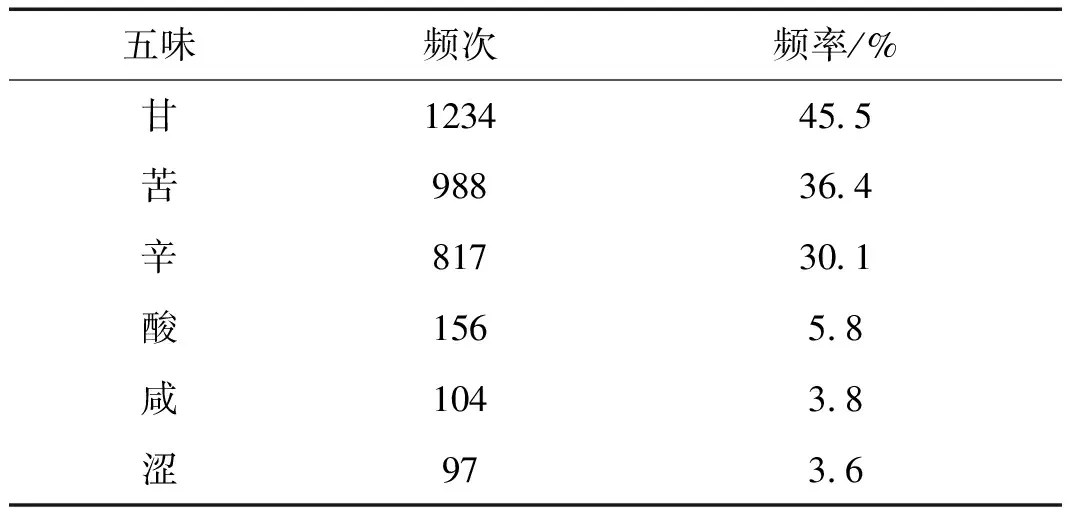

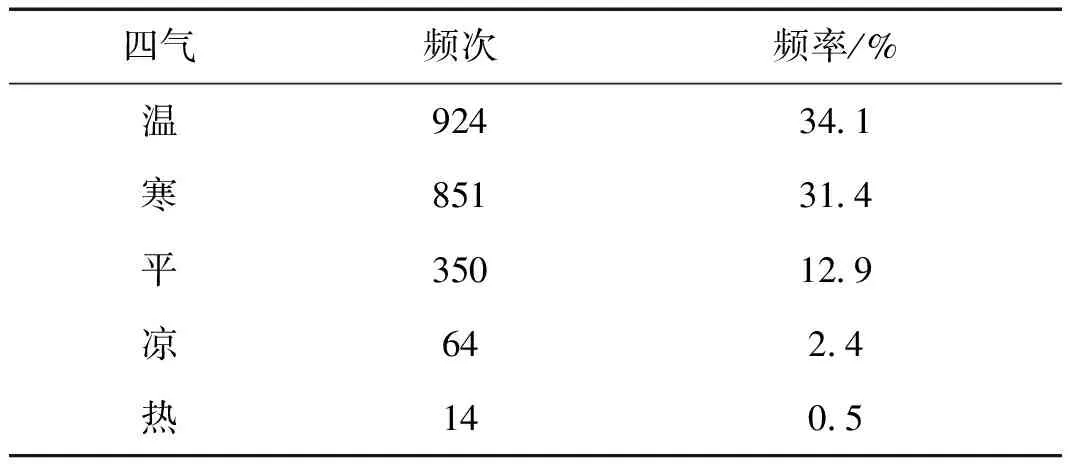

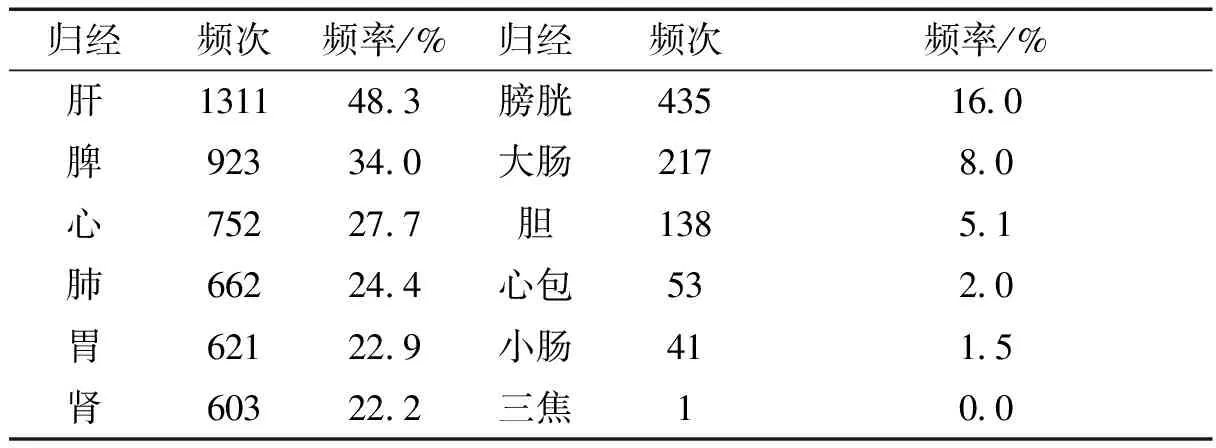

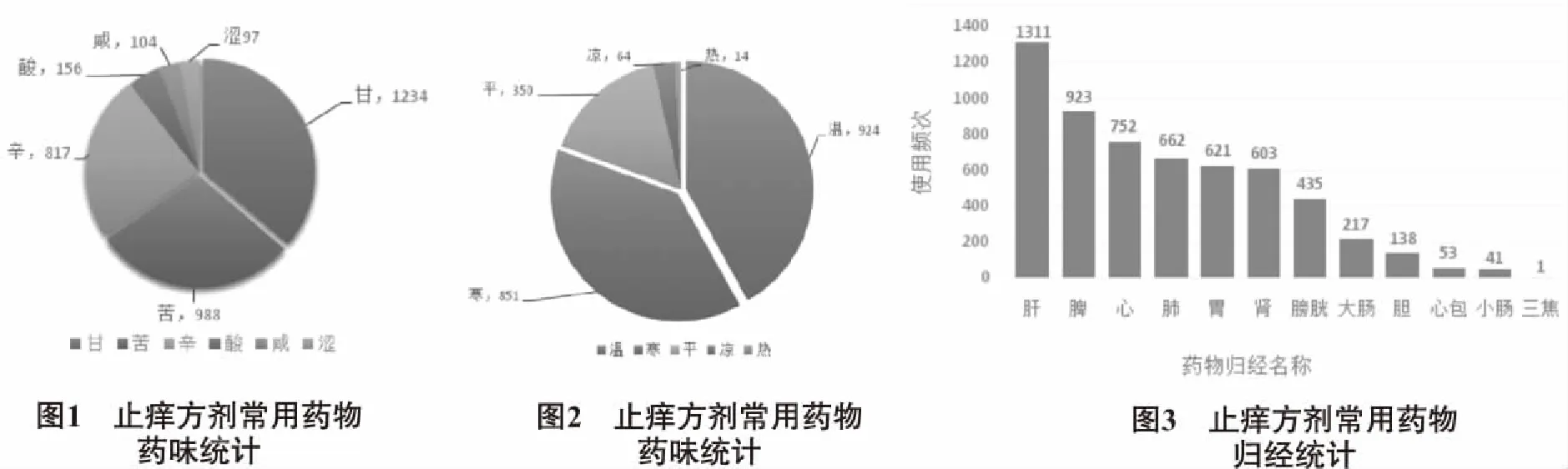

2.2 药味药性及归经频次分析 依照《中药学》[4]、《中药大辞典》[5]的分类标准,对252首止痒方剂的药味、药性及归经进行频次分析。结果显示,药味以苦、甘、辛为主,分别占所有药物的45.5%、36.4%、30.1%,详见表2、图1。温、寒、平药性是主要的药性,分别占所有药物的34.1%、31.4%、12.9%,详见表3、图2;归经以肝、脾、心、肺、胃为主,分别占所有药物的48.3%、34.0%、27.7%,详见表4、图3。

表2 止痒方剂常用药物药味统计

表3 止痒方剂常用药物药性统计

表4 止痒方剂常用药物归经统计

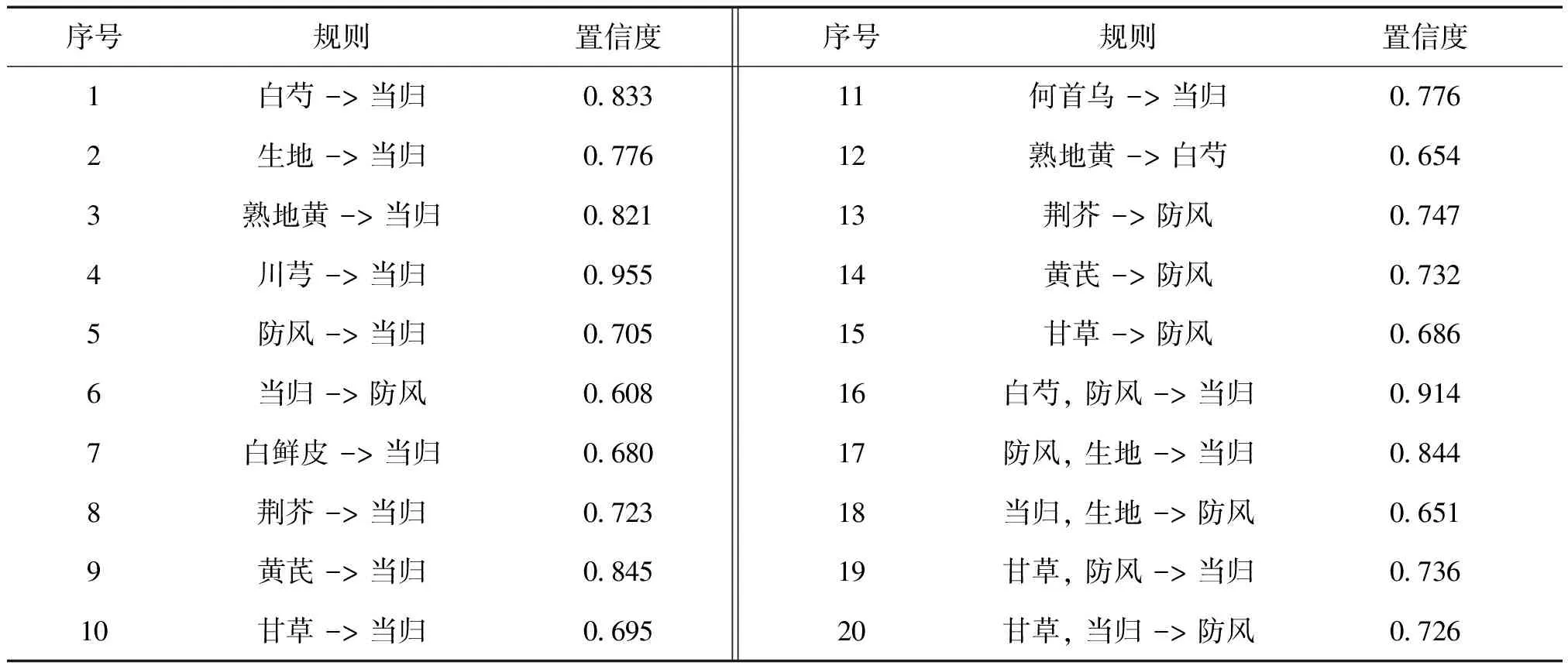

2.3 基于关联规则分析的组方规律分析应用 中医传承辅助系统,使用关联规则挖掘法,将支持度设置为50%,置信度设置为0.6,可得到高频药物组合22个。其中两味药药物组合19个,频率最高的是“当归-防风”(93次)和“当归-白芍”(90次)。高频三味药药物组合3个,“当归-防风-生地”(54次)频率最高。高频药药物组合详见表5,关联规则见表6,药物之间的网络展示见图4。

表5 止痒方剂高频核心药物组合分布(支持度≥50%,置信度≥0.6)

表6 止痒方剂关联规则(支持度≥50%,置信度≥0.6)

3 讨论

3.1 老年皮肤瘙痒症的病因 目前,老年皮肤瘙痒症的病因复杂,其发病机制西医尚未明确,只是认为其与皮肤退行性变、免疫功能改变、激素水平改变、内脏疾病和过敏等因素有关。中医称之为“风骚痒”或“痒风”,认为瘙痒产生的病理基础是肌肤气血不和。随着年龄的增长,老年人气血虚弱, 精血越发不足, 血虚生风, 风动则痒;与此同时,老年人肝肾阴亏, 以致肌肤得不到精血充养, 阴虚血燥风动而致痒[6]。

3.2 用药规律分析 通过对252首治疗老年皮肤瘙痒证方剂的高频药频数分析,可以得知中医用药原则与该病的病因病机相关联,其中最高频的药—当归为补血药,而白芍、生地等也有补血的作用,可使机体血气充足,濡养肌肤,从而达到止痒的功效;高频药中还有一类祛风药,如防风、荆芥、川芎等药,亦是止痒的关键药物。

按药味的使用频率排序,药味居前三位的为苦、甘、辛,分别占所有药物的45.5%、36.4%、30.1%;五味之中的苦,具有燥与泻的功效,燥为燥湿,泻为泻热,亦可坚阴,多用于湿热证、阴虚火旺等。如苦参、何首乌;甘,具有和缓,主调、补益等功效,多用于各种虚症,如百部、芒果叶;辛,具有发散、解表、行气等功效,多用于气滞血瘀、外感表证等,如茯苓、鸡骨柴叶。其中五味之间的配伍针对老年皮肤瘙痒证的特点,相辅相成。甘苦配伍,可滋润脏腑,活血补气,使气有所归,以补血虚、气虚;辛苦配伍,可辛开苦降,升清阳,降浊阴,以清热利湿;辛甘配伍,可辛甘发散,去除表邪,营卫加固,以祛风达缓急止痒之疗效。

按药性的使用频率排序,药性居前三位的为温、寒、平,分别占所有药物的34.1%、31.4%、12.9%。其老年皮肤瘙痒证方剂用药配伍可有用药温和,以寒治热,擅用平药的特点。温性药温经通络、温阳守中,寒性药凉血解毒、滋阴泻火。临床上老年皮肤瘙痒症的辨证分型较为复杂,针对不同证型、症候及病势,可以应用温寒并用的方法,以达到阴阳调和的目的。平性药的使用,以不寒不热来辨治寒热交替症候,平和缓慢地使机体恢复平衡。

按药物归经频率排序,居首位的为肝经药物。肝主疏泄,主藏血,即通过疏泻升发调节机体以通而不滞的作用以及贮藏血液、调节血量。《血证论》[7]记载:“肝属木,木气冲和调达,不致遏郁,则血脉得畅”。气化的升降随肝的疏泻以维持人体正常生理功能,藏血维持血液循环以润养全身,疏泄与藏血各司其职又紧密联系,使气血得以平衡。使用频率居次位的为脾经药物,脾主运化,主清升,即调节水谷之精微的转化及输送。《医宗必读》[8]道:“一有此身,必资谷气,谷入于胃,洒陈于六腑而气至,和调于五脏而血生,而人资之以为生者,故曰后天之本在脾”。脾运化水谷与水湿,为机体物质代谢的关键枢纽,若脾失健运,则无法为机体产生足够的气、血等养料以及水液积滞,导致气血不足和水湿产生。

3.3 关联规则分析 中医有“治风先治血,血行风自灭”的理论,这一理论在老年止痒方中的得到了充分的体现。使用关联规则数据挖掘法,进行组方规律分析,可以发现“当归-白芍”、“当归-防风”、“甘草-防风”以及“当归-防风-生地”等补血药联用祛风药的组方模式高频出现。可见,养气补血、祛风止痒、养阴润燥成为了老年皮肤瘙痒症的基本治法。临床运用以及新的临床组方可从这方面进行考虑。