阎立本与《历代帝王图》

2018-10-18吴启雷

吴启雷:教师,上海教育电视台、上海东方财经频道书画节目主讲人。

著有《江山北望:岳飞和岳家军》《画中有话》《琢墨》等宋史、美术史作品。

《历代帝王图》的作者是谁?其描绘的帝王形象是否属实?作者创作此画的意图是什么?诸多问题,在欣赏这幅中国早期人物画杰作时,不妨思量一番。

唐代画家阎立本善画台阁、车马、肖像,尤其是重大题材的历史人物画和风格画。美国波士顿美术馆收藏有一幅传为阎立本所作的《历代帝王图》。这幅作品是公认的中国古代绘画的早期作品。作品名为“历代帝王”,但保留至今的画面上仅有唐代之前的历代帝王十三人,以及他们身边的各类侍从四十六人。

画面从右至左,帝王分别是前汉昭帝、后汉光武帝、三国曹魏魏文帝、三国东吴主孙权、三国蜀主刘备、西晋武帝、南朝陈宣帝、南朝陈文帝、南朝陈废帝、南朝陈后主、北朝周武帝、隋文帝、隋炀帝。

画面人物的安排,以帝王为主,每位帝王或立或坐,神态各异,身侧均有若干侍从。从构图上说,这种人物一段段一簇簇出现而无背景,帝王主体比例较大,侍从所占画面比例较小的构图形式,都具有明显的唐代绘画特点。现存的唐画(或宋摹本唐画),如《捣练图》《虢国夫人游春图》《簪花仕女图》《挥扇仕女图》《五牛图》等,均为这种风格的画作。

帝王形象来自何处?

这十三位帝王神态各异,着装亦不同。画面右侧第一位是前汉昭帝刘弗陵,他是汉武帝少子,在位十三年,公元前74年,汉昭帝二十一岁时驾崩。画面上最后一位皇帝是隋炀帝,在位十四年,公元617年,宇文化及发起“江都兵变”,将其缢杀。

如果《历代帝王图》的作者是阎立本的话,那么南北朝与隋时代的图中帝王,阎立本或许有缘目睹。然而,这仅仅是一种历史事件的可能,现实中,阎立本是不太可能见到这么多历代帝王的。至于汉昭帝、汉光武帝、魏文帝等两汉三国帝王,以及西晋时代的晋武帝,阎立本无论如何都无法亲见。

陈后主

《历代帝王图》局部

帝王服饰示意图

更何况,现在的学术分析认定,《历代帝王图》实际分为不同时期创作的两个部分,其中前汉昭帝至陈宣帝这一段为北宋后补,陈文帝至隋炀帝这一部分创作时间较早。因此,《历代帝王图》的作者是否是阎立本,学术上依旧存在争议。毕竟,阎立本不可能在北宋之后,继续创作这幅作品的前半段。

既然《历代帝王图》的作者,不太可能亲眼见到画面中的这些帝王,那么,他创作这些帝王像时的依据又是什么呢?

姚思廉在《陈书》中记载陈后主曰:“后主生深宫中,长夫人之手,既属邦国疹瘁。初惧贴危,屡有哀矜之诏,后稍安集,复扇淫侈之风。宾礼诸公,唯寄情于文酒,昵近群小,皆委以衡轴……政刑日紊,尸素盈朝,耽荒为长夜之饮,嬖宠同艳妻之孽,危亡弗恤,上下相蒙,众叛亲离,临机不寤生,自投于井冀以苟生,视其以此求全,抑亦民斯下矣。”

从图中人物形象来看,陈后主身着弁服,其色白,微泛粉色,戴黑色鹿皮弁冠,身材矮胖,皮肤白净,右手微抬至下颌处,身材上颇有文弱之态。这种神态与史书对于陈后主的记载倒是大致相同。

与陈后主形成鲜明对比的是他身边的北周武帝宇文邕。从画面上看,周武帝身着黑色的衮冕服,戴冕冠,浓眉大目,刚须长髯,体格魁梧。这种图像描绘与《周书》中对于周武帝的记载颇为符合:“沉毅有智谋……号令恳恻,唯属意于政。群下危服,莫不肃然……至于校兵阅武,步行山谷,履涉勤苦,皆人所不堪……至于征伐之处,躬在行阵,性又果决,能断大事。”周武帝在位期间,扩大府兵制,完善均田制,重用关陇政治集团,并实行表面鲜卑化而实际汉化的政治措施。575年举兵伐北齐,577年灭之,統一中国北方。如此英明神武之君,其所作所为正与画面人物气场相同。

因此,我们可以大概推断,《历代帝王图》的创作者,虽然并未见过图中所出现的若干帝王,但他对于人物面目与气质的刻画,却基本依照历代帝王在位期间的历史事实和史料记载来进行描绘——尽管人物面目是虚构的,与真实人物有一定差距,但画面与这些帝王所呈现出的历史气度保持了高度的一致。

此外,细看画中人物的衣着打扮,多数均为唐代风格。伍莉莉在《历代帝王图之服饰探析》中曾分析:“《历代帝王图》所描绘的十三位帝王,其中七位着的是冕服中的衮冕服。从汉光武帝刘秀到隋文帝杨坚七位帝王相差约600年,《(历代)帝王图》没有按照他们所属时代来绘制其服饰,他们所着的衮冕服大致相同,基本符合《旧唐书舆服志》(的记载)。”这一点,从旁证明此图最可能为唐代所作,也佐证了作者是依靠想象绘制了此图。

本画作者究竟是谁?

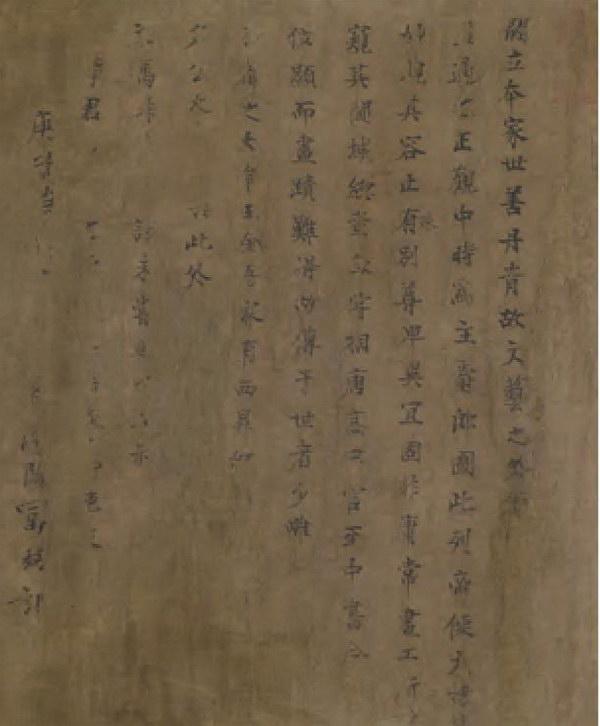

《历代帝王图》的作者是否是阎立本,目前在学界是存有争议的。这幅作品被定为阎立本所作,主要是因为北宋名臣富弼对这幅作品的题跋。其曰:

“阎立本家世善丹青,故文艺之外,□□□□□颇□过之,正观中时为主爵郎,图此列帝像,大特□妙观,其容止有(旁有一小字“殊”)别尊卑异宜,固非庸常画工所口窥其阃域,总章年尝相唐高宗,官至中书令,□位显而画迹难得,故传于世者少,虽(以下文字缺漏,不可读)都之大。唯王金吾家有西升经(以下文字难以辨识,有半数文字缺漏)庚子□□□□□□□洛阳富弼记。”

富弼题跋

东汉光武帝刘秀

陈废帝

这段题跋,在作品画心之后,绢本所作,但是损坏已经很严重了。今日我们所能看到的这段题跋的第一个字,已经无法辨认,而第二个字是“过”。显然,这段题跋的前面部分已经丢失。又因为时间久远,题跋损毁严重,大多文字难以辨识,或已经脱落。

富弼现存题跋的“健康”状况,与此图的情况很相似。此图在流传过程中损毁严重,也经过多次修补装裱。根据波士顿美术馆官方的提示,这幅作品,从右往左,第二、三帝;第四、五帝;第六、七帝;第七、八帝;第九、十帝之间,共有五处隐约可见的断痕。这说明,这幅作品的重新装裱应当是将已经破损断裂的几段重新装裱在一起,并最终形成今日模样。

北宋之后,这幅作品递藏有序,作为阎立本难得一见的画作,这幅作品也受到了不错的保护。我们很难想象,这幅作品曾经历过怎样的浩劫,才最终变成今日这幅模样。

回到题跋和画面本身上来。关于此图的作者是否是阎立本的争论,一直没有停止过。富弼作为第一个肯定此图作者为阎立本的人,其依据为何。在今日看来已很难解释清楚。

或许,富弼的时代,因为距离唐代时间不远,还有一些可资佐证的直接记录。富弼的题跋,直接影响了后代学者对此图作者的认识,在相当长的时间里,此图的作者一直被认为是阎立本。

今日,学界关于此图作者的归属,实际有三个不同的观点:其一,作者为阎立本;其二,作者为郎余令;其三,作者为杨褒,认为此图是杨褒的摹本。三种观点中,尤其以阎立本、郎余令较为突出。

关于阎立本的说法,源自富弼,此后为历代鉴藏者所采用。郎令余说也并非没有道理。根据唐代张彦远《历代名画记》的记载,初唐时,郎余令曾绘制过历代帝王图像。其文曰:“郎余令,有才名,工山水古贤,为著作佐郎。撰《自古帝王图》,按据史传,想象风采,时称精妙。”

考张彦远与阎立本生活时代有重叠,《历代名画记》亦是中国古代书画史研究的重要史料,颇为可信。此外,郎余令本人对于前代历史极其熟悉。魏征受命编撰《隋书》,他的底稿便是郎余令所著。关于郎余令,《旧唐书》中有传曰:“孝敬在东宫,余令续梁元帝《孝德传》,撰《孝子后传》三十卷以献,甚见嗟重,累迁至著作佐郎,撰《隋书》未成,会病卒,时人甚惜之。”郎余令卒于唐太宗初年,他在未完成的《隋书》中有修史取鉴的治史思路,《旧唐书》中关于他进献的《孝子后传》,大抵上也是这种思路的体现。郎余令对历史非常熟悉,而如前文所述,《历代帝王图》的人物面目虽非历史人物的真实面目,但却基本符合史书记载的情况。张彦远《历代名画记》中“按据史传,想象风采,时称精妙”一句,明确指出,郎余令对于历代帝王的描绘,是出于史料的记述。这种创作方式,再结合郎余令写《隋书》时的出发点,《历代帝王图》应当有劝谏帝王的创作意图。当然,这一点也是符合中国古代早期绘画的创作动机。由此,美术史学者金维诺先生认为郎余令才应当是此图的真正作者。

作画只为劝谏帝王?

综上所述,《历代帝王图》的作者究竟是谁,就现有的资料来说,保持传统观点,即认为阎立本为此图的作者,或许更为慎重一点。那么,阎立本创作这幅作品的动机何在?是否如前文所提到的那样,有劝谏帝王的用途?

阎立本作为初唐名臣,世代长于绘画。除阎立本外,其兄阎立德亦长于绘事。按照张彦远《历代名画记》记载,阎立本曾多次受命于唐太宗,绘制诸如《秦府十八学士图》(武德九年(626年))、《凌烟阁二十四功臣图》(贞观十七年(64-3年))等作品。流传至今的归名于阎立本名下的画作还有《步辇图》《职贡图》《萧翼赚兰亭图》等。从这些作品中,我们不难发现,阎立本的画作具备两个基本特征:一是以人物画为主;二是其选材多为政治主题。

这当然与阎立本长期活动于宫廷有关。

诸如《秦府十八学士图》和《凌烟阁二十四功臣》一类的作品,大多绘制于“阁”上。此外,根据张彦远的记载,昭陵北阙左右两侧,共刻有胡人像十四,其底稿亦为阎立本所作。有鉴于此,有学者认为,《历代帝王图》当为建筑或屏风或壁画的绘画底本,而且原本绘制的人数,应当也不止现存的十三帝王。

现存的十三帝王,归属不同历史时期。其中,两汉帝王二十六人,选择了两名;三国时代帝王选择了三名;两晋时代选择了一名;北朝时代众多帝王仅有北周武帝宇文邕一人;南朝帝王则均为陈帝,有四人;隋代帝王两人全部绘入。从现存的图像来说,画面人物所处时代,更偏向于靠近唐代建立的这一时期:也即北周一隋-陈这三个政权。

若作时间上的纵向对比,我们会发现更有趣的现象:陈文帝于559年即位,即位之次年,北周武帝宇文邕即位。宇文邕在位十八年,这十八年中,南陈经历了陈文帝、陈废帝、陈宣帝三位帝王。陈的最后一位帝王陈后主叔宝则灭于隋文帝杨坚之手。周武帝驾崩于578年,其后,北周历周宣帝宇文赟和周静帝宇文阐,仅仅不到三年,581年隋代周。再过八年,隋灭陈。617年,隋炀帝亡于宇文化及的江都兵变,618年,唐代隋。

从559年陳文帝即位,至618年唐高祖建国,前后刚好一个甲子。这应该不单单是画家选择历史人物时的巧合吧?

台北石守谦在其《风格与世变:中国绘画十论》中说:“《历代帝王图》卷在帝王的选择组合极可能便是将重点放在唐朝建立之前的一个甲子中,而将其中重要的君主全部网罗在内。根据这个原则所选取的正是此卷后半段的七个君主,这也印证了波士顿美术馆馆方研究颜色、绢质及画风而得到的后半段较老而有可能为七世纪唐原本的说法……在性质上接近撰史,但却也带有规鉴的意义。”

毕竟,在刚刚过去的六十年里,天下皇帝如走马灯一样变换,帝国的兴衰,难道不是值得唐代初年的统治者,尤其是唐太宗李世民好好反思的吗?

人物画是中国古代绘画最早出现的画科。从现存的中国早期绢本、纸本画作的摹本中,我们不难发现这个事实。陈衡恪曾有中国古代人物画发展三段论的经典论断,即三代到两汉时期为“伦理的人物画”,六朝到隋唐时期为“宗教的人物画”,宋及以后为“赏玩的人物画”。这三段分法为学界所认可,亦是中国古代人物画的三大种类。这三大种类中,尤其以“伦理人物画”与《历代帝王图》之间的关联最为紧密。

所谓伦理人物画,其代表作有东晋顾恺之的作品《女史箴图》。此图根据西晋文臣张华的《女史箴》一文绘制而来。张华此文主要是针对晋惠帝时代其后贾氏乱政的政治现状。文中,张华借用“樊姬感庄,不食鲜禽;卫女矫恒,耳忘和音;玄熊攀槛,冯嫒趋进;班婕有辞,割驩同辇”等历代有德女子的典故,规劝贾后。以此为例,我们可以清晰感知,“伦理人物画”具有极强的规鉴功用。

《历代帝王图》的作者在创作此图时,将历代帝王人物的选择范围,集中于靠近唐代的这六十年时间中。同时,作者通过史料中对于这些帝王的描述——英明雄壮如周武帝宇文邕,孱弱赢弊如陈后主陈叔宝,通过画笔将这些帝王的气质如实绘制,折射出帝王的人生与功业,这其中所包含的榜样与警示作用也是显而易见的。