非正式制度对社会工作职业社会认同度的影响研究*

2018-10-18

内容提要 非正式制度与社会工作职业的社会认同度是息息相关的。本研究运用社会制度理论的观点,构建了社会工作职业社会认同度的制度分析框架,探讨了非正式制度对社会工作职业社会认同度的影响。实证研究结果显示:非正式制度深刻地影响着社会工作职业的社会认同度;文化观念和意识形态会强化社会工作职业的社会认同度。但是,在具体的影响层面上,二者又存在较大的差异性。因此,提升社会工作职业的社会认同度,必须推动以社会治理理念转型为核心的非正式制度变迁,加强以理性意识形态为核心的非正式制度建设。

社会认同一直是学术界争论的一个话题。不同的学者从不同的角度出发对社会认同有不同的理解。泰弗尔(Taifel)和特纳(Tunner)认为社会认同是“社会成员共同拥有的信仰、价值和行动取向的集中体现,本质上是一种集体观念。与利益联系相比,注重归属感的社会认同更加具有稳定性”。①与之不同的是,卡斯特的认同理论是建构性的。他认为,认同是人们意义与经验的来源,是一个主动建构的过程。“认同所组织起来的是意义,而角色组织起来的是功能。”②然而,无论是从“注重归属感的集体观念”角度,还是从“建构的意义”角度去理解社会认同,社会认同都必然发生在特定的社会环境之中,是一种特定事物与特定的社会环境互动的过程。从这个意义上说,社会认同是特定社会环境的产物。作为社会环境的重要构成要素之一,制度环境是影响社会工作职业社会认同度的关键变量。制度环境有正式制度与非正式制度之分。无论是正式制度还是非正式制度,都在一定程度上影响着社会工作职业的社会认同度。本研究主要从实证的角度探讨非正式制度与社会工作职业社会认同度的关系,以期揭示非正式制度对社会工作职业社会认同度的影响及其作用机制。

分析框架

本研究将采用社会制度理论的观点,从制度层面提出非正式制度对社会工作职业社会认同度的分析框架(见图1)。本研究拟解决的问题是:非正式制度对社会工作职业的社会认同度是否有影响?非正式制度对社会工作职业社会认同度的哪些层面有影响?

图1 非正式制度与社会工作职业社会认同度的分析框架

本研究所使用的“非正式制度”是指人们在长期社会生活中无意识形成的约定俗成的规则,既包括各民族世代相传的文化观念,又包括价值信念、伦理道德、风俗习惯和意识形态等。在非正式制度的构成要素里,意识形态和文化观念是其核心。狭义的意识形态是指统治阶级的意识形态,即一个社会占统治地位的思想或主流意识形态,它包括上层建筑中的政治法律思想以及伦理道德等。广义的意识形态是指特定的社会集团(或共同体)对自身社会地位和利益要求的自我意识和自觉表达,是类似于哲学或世界观的“行而上”的理论学说或主张。③无论从狭义来看还是从广义来理解,意识形态都具有主导性,影响着价值信念、伦理道德、风俗习惯和自我意识。文化观念是人们在长期共同生活中形成的并世代相传的知识和思想的烙印,具有先验性,是其他规则形成的载体。新制度学派认为文化是制度的载体(Scot,1995);社会学也强调非正式制度中文化对社会运行的影响。道格拉斯·诺斯(2000)更是指出应该分析非正式制度中观念、文化、意识形态等对人的行为选择的影响,他还将制度初始选择的差异归结于意识形态或文化的差异。因此,本研究选取意识形态和文化观念代表非正式制度。

“认同”这一概念首先由心理学家弗洛伊德提出。他认为,认同是个体与他人、群体或被模仿人物在感情上、心理上趋同的过程。④建构主义视角下的认同,是一个与个人的社会经历密切相关的多元的、连续的、互动的过程。(De Fina,A,Schiffrin,D.& Bamberg,M,2006)。社会工作职业的社会认同也是一种建构过程,是包含自我职业认同和社会认同的多元复合体,其实质是政府部门、公众、社会工作者和服务对象等认同主体对社会工作职业在情感上、心理上的趋同过程,是以上认同主体与社会工作职业之间连续不断的互动过程。由于职业身份、职业理念、职业效能和职业前景是政府部门、公众、社会工作者和服务对象等认同主体实现心理趋同的基础性条件,因此,从建构主义的分析视角来看,职业身份认同、职业理念认同、职业效能认同和职业前景认同等四个因素构成了社会工作职业社会认同的基本框架和测量指标。

职业身份认同。身份认同又包括个体身份认同和社会身份认同。个体身份认同是指个体对个人身份的认同或自我描述;社会身份认同是通过一个社会群体成员获得的认同或自我描述。⑤简单来说,每个人对自己的身份都有一份依据自己的独特素质而形成的自我评价,把主观评价的自己放在群体、社会环境中来寻找自己的位置,这是获得自我身份认同的过程;作为一个社会人,某个群体中的人,个人认可自己所处的群体,并依据群体成员资格而形成在社会上的地位和身份,这是获得社会身份认同的过程。⑥所以,职业身份认同是社会工作职业获得认同的基础。

职业理念认同。职业理念的建立与履行是社会工作职业化的重要前提,也是社会工作区别于其他职业的一个标志。⑦社会工作的职业理念认同内在地包括了对社会工作的含义、宗旨、使命、职能等的认知和对社会工作的理想、信念、精神、目标、责任、变革与走向等问题的心理趋同。职业理念认同是社会工作职业获得认同的本质要求。

职业效能认同。职业效能认同是认同主体对某一职业的社会意义、综合功能等社会有效性的认知和心理趋同。社会工作的职业效能认同是人们对社会工作这一职业在满足社会发展方面所具有的功效和能力的心理趋同。职业效能认同是社会工作职业获得认同的基石。

职业前景认同。职业前景认同是认同主体对某一职业发展的动力、路径和动态趋势及其与社会发展趋势和规律契合度的认知和心理趋同。职业前景反映了一个职业的生命力,职业前景认同是社会工作职业获得认同的动力源泉。

因此,本研究选取职业身份认同、职业理念认同、职业效能认同和职业前景认同四个维度来测量社会工作职业的社会认同度。

制度缺失无疑是社会工作职业社会认同度低的关键瓶颈。张昱(2008)提出:目前社会工作的社会认同度比较低,是由于我国还没有形成完整的社会工作的相关制度等因素所导致。⑧史柏年(2006)在探究社会工作职业的问题时,也提出通过良好的政策环境,帮助体制外机构增加对社工专业的认同和接纳。⑨顾东辉(2007)认为:获得社会认同是社会工作职业走向专业化必须面对的一个问题,而领悟传统的文化、历史背景是获得社会认同的方式之一。但是,他们并没有进一步阐述制度环境尤其是非正式制度对社会工作职业社会认同度的影响,以及非正式制度对社会认同的哪些层面产生影响。为进一步深化以上问题的研究,本研究提出以下假设:

假设1:非正式制度影响社会工作职业的社会认同度。非正式制度越完善,社会工作职业的社会认同度越高。

假设2:非正式制度影响社会工作的身份认同,非正式制度越完善,社会工作的身份认同度越高。

假设3:非正式制度影响社会工作的理念认同,非正式制度越完善,社会工作的理念认同度越高。

假设4:非正式制度影响社会工作的职业效能认同,非正式制度越完善,社会工作的效能认同度越高。

假设5:非正式制度影响社会工作的前景认同,非正式制度越完善,社会工作的前景认同度越高。

非正式制度涵盖了意识形态、文化观念等要素。如果非正式制度对社会工作的社会认同是有显著影响的,那么,是否意味着意识形态、文化观念对社会认同均有显著影响?它们的影响是均等的?还是存在显著差异?据此,本研究提出又一假设:

假设6:意识形态和文化观念对社会认同的影响不是均等的,而是存在显著差异。

结果分析

(一)样本的基本情况

本研究采用的数据来自东莞市、长沙市和贵阳市三个地区的问卷调查和深度个案访谈。广东省东莞市是我国最早设立社会工作职业的地区,到目前为止已经形成了比较成熟的专业社会工作发展模式,代表了我国社会工作职业发展的较高水平。长沙市是我国社会工作人才队伍建设的试点区,在政府部门的大力推动下,社会工作组织和社会工作者队伍发展迅猛,但专业社会工作发展模式尚未成熟,代表了我国社会工作职业发展的中等水平。贵阳市地处我国西部,经济社会发展相对落后,社会工作职业建立较晚,正在探索适合当地实际的社会工作发展模式。在上述三个城市,笔者分别采取了同样的分段随机方法抽样,共抽取样本数为1000,获得有效样本812份,收集到“知道有社会工作职业”为“知道”的样本为717份,而“不知道社会工作专业”的95份样本数据与本研究无关,故不纳入统计模型中。详见表1。

表1 样本情况统计表

从表1的统计情况来看,有效样本中男女性别比、农业户籍和非农户籍的比例、东莞贵阳长沙三地区样本量的比例、不同教育水平样本量的比例、以及与社会工作相关的不同职业的比例均比较合理,这表明所抽取的样本符合随机性。

(二)非正式制度与社会工作职业社会认同度的关系

1.主要变量的处理

在问卷中,笔者设计了一系列问题(见表2左侧)对非正式制度进行测量。在研究中,我们对这一系列问题进行因子分析,提取了两个公共因子——文化观念和意识形态。表2的结果表明前5个问题集中反映了文化观念,而后三个问题集中反映了意识形态。

表2 非正式制度因子分析结果

对于身份认同、理念认同、效能认同、前景认同,笔者则采取主成分法合成,并经过KMO检验,KMO系数分别为0.7935、0.8176、0.8703、0.9202,表明通过这种方法合成认同变量是合适的。详情见表3。

2.非正式制度对社会工作职业社会认同度的影响

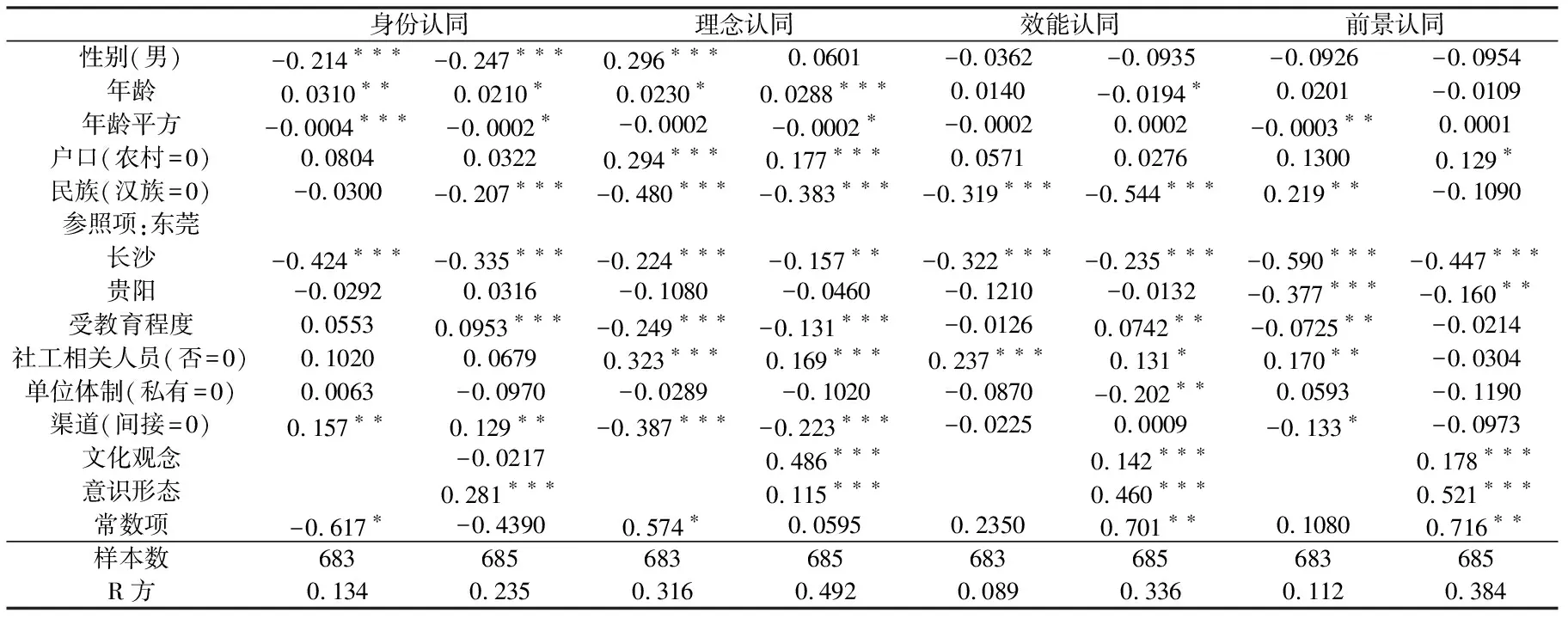

表4是非正式制度因子与社会认同的OLS估计结果。非正式制度这一因子是采用因子分析方法将文化观念和意识形态合成的,KMO系数为0.8247,表明通过这一方法合成非正式制度是合适的。

学者们在研究中提出,非正式制度与正式制度不是完全独立的,非正式制度是正式制度形成的基础和前提,非正式制度通过对正式制度的补充、拓展、修正、说明和支持,从而成为得到社会认可的行为规范和内心行为标准。⑩这就意味着,非正式制度对社会认同的影响会部分地通过干预正式制度的制定和实施而实现。为此,我们在模型中加入了正式制度、正式制度和非正式制度的交互项以考察非正式制度对社会认同度的净影响。

表3 社会工作认同因子来源题项描述及因子载荷表

模型结果显示,控制了性别、年龄、年龄平方、户口性质、民族、地域、受教育程度、是否是社工相关人员、单位体制以及了解社工的渠道和正式制度后,非正式制度对社会工作职业的社会认同度具有显著影响,但对社会认同不同层面的影响存在差异性。非正式制度对理念认同、效能认同和前景认同的影响是显著的。其中非正式制度对理念认同的相对系数最大,模型的解释力最强,但对身份认同并不显著。这可能与社会工作这一职业是舶来品有关。我国的文化观念和意识形态中具有助人为乐、帮助弱者的精神内核,但这种帮助是每个人的社会责任,而不应该计较经济回报和社会地位回报。所以人们不认为一定要专门设置一个职业来帮助他人,在中国也没有这个职业传统。也就是说,我国的文化观念和意识形态与社会工作的职业理念是非常契合的,但不认为这种理念需要专业化的职业来实现。此外,非正式制度对社会工作职业的社会认同度存在一定程度的性别差异、地域差异和专业差异。相比社会工作职业设立较早、社会工作职业发展比较成熟的东莞来说,社会工作职业发展水平处于中等的长沙对社会工作职业的身份认同、理念认同、效能认同和前景认同显著地低于东莞。贵阳相比东莞而言,对社会工作职业认同度的差异不显著,这与贵阳尚未探索出社会工作职业发展模式有关,也说明了社会工作职业发展越成熟的地方,人们对这一职业的认同度越高,这与已有的研究是相符的。专业差异在职业前景认同方面不显著,表明越了解社会工作职业就越认同社会工作职业,但对职业前景却感到迷惘。

注:(1)本表是多个模型结果的综合表,这些模型都是在基准模型的基础上加上正式制度变量、非正式制度和交互项;(2)每个模型都删除了奇异值和缺失值,界定了同样数量的样本框;(3)*、**、***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下通过检验。

表4已经表明非正式制度对社会工作职业的社会认同的影响是显著的。那么,作为正式制度的文化观念和意识形态对社会工作职业的社会认同的影响又如何?它们是否存在差异?为此,笔者将文化观念和意识形态纳入模型,与社会工作职业的社会认同进行了回归分析,详情见表5。

从模型来看,控制了性别、年龄、年龄平方、户口性质、民族、地域、受教育程度、是否是社工相关人员、单位体制以及了解社工的渠道这些变量后,文化观念和意识形态对社会工作职业社会认同度的影响显著,且为正向。文化观念显著影响理念认同、效能认同和前景认同,对理念认同的系数最大,对效能认同和前景认同的系数没有显著差异,对身份认同没有显著影响。文化观念对社会工作职业理念认同度的影响最为显著。这与我国长期以来形成的精神文化内核与社会工作职业理念高度契合有关,而文化观念对社会工作职业身份认同没有显著影响与之前的解释也是一致的。意识形态对身份认同、理念认同、效能认同和前景认同都有显著的正影响,其对前景认同的系数最大。意识形态具体体现为政治法律思想以及伦理道德,也是一定的社会阶层对自身社会地位和利益的自我意识和自觉表达。我国社会的主流意识形态表达的是广大人民群众社会地位和利益,这必然强化社会工作职业的效能认同和前景认同。比较文化观念和意识形态对社会工作职业社会认同度的影响的贡献率,可以发现,文化观念抵消了意识形态对身份认同的显著影响。所以从总体上来看,非正式制度对身份认同没有显著影响。文化观念更多地影响理念认同,意识形态更多地影响效能认同和前景认同,它们对社会认同度的不同方面的影响贡献率有异。

表5 文化观念、意识形态与社会工作认同的OLS回归分析

注:(1)本表是多个模型结果的综合表,这些模型都是在基准模型的基础上加上文化观念和意识形态;(2)每个模型都删除了奇异值和缺失值,界定了同样数量的样本框;(3)*、**、***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下通过检验。

结论与政策建议

(一)基本结论

本研究使用了基于东莞、长沙、贵阳三地的调查数据对非正式制度与社会工作职业社会认同度的影响进行了实证研究。实证分析基本支持了以往的理论研究和本文的研究假设。

1.非正式制度深刻地影响着人们对社会工作职业的社会认同。非正式制度显著地影响社会工作职业的理念认同、效能认同和前景认同,但对职业理念的影响最大,却并不影响其身份认同。非正式制度越完善,越被人们理解接受,人们对社会工作职业的理念、效能和前景越认同。这与社会工作职业是舶来品有关。虽然我国的非正式制度的内核精神与社会工作的职业理念非常契合,但按照文化传统,这种内核精神的实现并不需要专业化的职业,而是可以在社会组织行为和个人行为中实现。可见,研究假设1、3、4、5得到支持,研究假设2没有得到支持。

2.文化观念和意识形态会强化人们对社会工作职业的社会认同。但是,在具体的影响层面上,二者存在较大的差异性。文化观念强化人们对社会工作职业的理念、效能、前景认同,意识形态强化人们对社会工作职业的身份、理念、效能和前景认同。可见,研究假设6得到支持。

3.研究的不足和未来进一步的研究。本研究的不足之处是只提取了文化观念和意识形态两方面代表非正式制度,对非正式制度的其他方面,如乡规民约,风俗习惯等没有涉及,可能造成评估非正式制度对社会工作职业社会认同度的影响的不准确,这需要未来的研究进一步确证。此外,本研究没有涉及非正式制度对社会认同度影响的机制,这也有待于未来的深入研究。非正式制度对社会认同度的影响已经得到验证,但它是如何影响社会认同度各个层面的?在此文中尚未得到发掘和证实。

(二)政策建议

以文化观念和意识形态为核心的非正式制度是个体认识社会环境并推动社会发展的重要的思想工具和手段。非正式制度之于社会工作职业社会认同度的影响既建立在制度理论之上,又建立在实证研究之上。因此,要提升社会工作职业的社会认同度,就必须切实加强非正式制度建设。

1.推动以社会治理理念转型为核心的非正式制度变迁。我国非正式制度精神内核与社会工作理念高度契合,却未能强化社会工作职业的身份认同,究其原因是非正式制度中文化观念的滞后。因为在传统的文化观念中,助人扶弱不需要专业的知识和专业的人员,只是人们日常生活中的善举。社会工作职业的发展是社会治理理念现代化的客观要求。现代化也意味着专业化,助人扶弱是现代社会治理的重要内容,应该主要由专业化的组织、接受过专业化教育和训练的从业者来实施。这实际上是要求我们整合现代社会治理理念与传统的文化观念,推动非正式制度的变迁,以完善非正式制度建设。

2.加强以理性意识形态为核心的非正式制度建设。在现代社会,职业的社会认同是人们自觉地组织职业诸价值和意义的过程,而个体的意义和价值体系支配着这个过程。在实证研究中的体现就是意识形态显著地影响着职业的身份认同、理念认同、效能认同和前景认同。关于意识形态的一般理解是:一组相对稳定的价值信念。尤其值得注意的是,意识形态作为一组相互联系、相对稳定的价值信念,并不一定达到理论化、体系化的程度。也就是说意识形态既包括了理论化、系统化的思想观念和意识的理性意识形态,又包括了零散的、表现为非概念非逻辑形式观点和想法的感性意识形态。理性意识形态一般为社会的主流意识形态,且经过历史的积淀,反映了社会整体利益。感性意识形态一般为个体的认知,较多地反映个体利益的零散的观点和意识。在自媒体没有充分发展的传统社会,以理性意识形态为主,社会意识形态比较统一。在自媒体充分发展的现代社会,感性意识形态充斥着虚拟社会的各个角落,社会意识形态呈现多样化。多样化、非系统、非理性的感性意识形态必然无法促成一种科学的社会认同,进而必然会阻碍正式制度创新,增加制度创新的成本。所以,必须加强以理性意识形态为核心的非正式制度建设。这就要求:一是要借助自媒体平台加强社会工作的价值理念、效能、前景的介绍和宣传;二是对感性意识形态进行有效的引导,剔除其中的自私性、低俗性,增强社会责任感。

①H.Tajfel,J.C.Turner,TheSocialIdentityTheoryofInter-groupBehaviour,PsychologyofIntergroupRelations, Worchel S. Austin, Chicago: Nelson Hall,1986.

②[美]卡斯特:《认同的力量》,夏铸九、黄丽玲等译,社会科学文献出版社,2003年,第6页。

③鲁克俭:《20世纪80年代以来国内意识形态研究述评》,《理论前沿》2003年第3期。

④杨树燕:《职业化背景下的社会工作认同感研究》,《新西部》2013年第20期。

⑤H.Tajfel,DifferentiationBetweenSocialGroups:StudiesintheSocialPsychologyofintergroupRelations, London: Academic Press, 1978.

⑥王莹:《身份认同与身份建构研究评析》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2008年第1期。

⑦甘炳光:《回归信念:社会工作信念的实践》,香港城市大学出版社,2010年,第21页。

⑧张昱:《社会工作职业化的困惑及其发展前景》,《社会观察》2008年第7期。

⑨史柏年:《体制因素与专业认同——兼谈社会工作职业化策略》,《华东理工大学学报》(社会科学版)2006年第4期。

⑩王廷惠:《非正式制度、社会资本与经济发展》,《开放时代》2002年第3期。