38%唑醚·啶酰菌胺WDG 对杨梅褐斑病的防治效果及安全性

2018-10-13蒲占湑黄振东胡秀荣杜丹超

蒲占湑 黄振东 胡秀荣 杜丹超

(浙江省柑橘研究所 台州318026)

浙江省杨梅种植面积达8.94×104hm2,年产量约50×104t,产值48.3亿元,经济效益显著。杨梅褐斑病是杨梅生产中主要的真菌性病害,为害当年抽发的春、夏、秋稍叶片,导致大量叶片枯死脱落,并引起花芽、小枝的枯死,严重影响杨梅树势和产量。为了验证38%唑醚·啶酰菌胺WDG 对杨梅褐斑病的防治效果,明确与常规药剂间的防效差异及其对杨梅生产的安全性。于2017年5月开始在浙江省台州市路桥区进行了防治杨梅褐斑病的田间试验,就试验结果总结如下。

1 材料与方法

1.1 供试品种

试验品种:荸荠种杨梅,树龄25年,栽培密度40株/667m2。试验防治对象:杨梅褐斑病,病原为Mycosphacrcalla myricacSaw。

1.2 供试药剂

试验药剂:38%唑醚·啶酰菌胺WDG(凯津),巴斯夫(中国)有限公司;12%苯甲·氟酰胺SC(建攻),巴斯夫(中国)有限公司;21.2%氟唑菌酰胺+21.2%吡唑醚菌酯SC(建达),巴斯夫(中国)有限公司;20%嘧菌酯+12.5%苯醚甲环SC(阿米妙收),先正达作物保护有限公司;60%唑醚·代森联水分散粒剂,巴斯夫(中国)有限公司,以上药剂由巴斯夫(中国)有限公司提供。

1.3 试验设计

试验设8个处理:(1)38%唑醚·啶酰菌胺WDG750倍(2)38%唑醚·啶酰菌胺WDG1000倍(3)38%唑醚·啶酰菌胺WDG1500倍(4)12%苯甲·氟酰胺SC1000倍(5)21.2%氟唑菌酰胺+21.2%吡唑醚菌酯SC1875倍(6)20%嘧菌酯+12.5%苯醚甲环SC2000倍(7)60%唑醚·代森联水分散粒剂1000倍(8)空白对照,试验药剂和空白对照的小区顺序排列,每处理小区为3株树,重复3次,周围设保护行。

1.4 试验概况

试验地选择位于浙江省台州市路桥区桐屿街道埠头堂村,试验地为山地,试验区的土壤类型、施肥和耕作体系与当地杨梅栽培实践基本一致。

试验共施药3次,分别为杨梅春梢抽发期(5月15日)第一次施药,以后每间隔10天(5月25日,6月6日)施药一次。施药方法采用树冠喷雾。喷雾器械选用黄岩果农常用的动力式单管喷雾器。动力采用单相双值电容异步电机,功率为1.5kw,转速为1400r/min。施药当天的气象资料:2017年5月15日,晴,25.5~18.7℃,相对湿度76%;5月25日,晴,28.4~18.2℃,相对湿度58%;6月6日,晴29.8~18.4℃,相对湿度79%。

1.5 调查方法

调查方法为每小区2株树,按照东西南北中五点取样法,每点调查2个梢,考查每梢的所有叶片,计算病情指数和防治效果,并采用SAS软件,按照邓肯氏差异分析方法进行统计分析。

病害调查分为9级,其标准如下:0级,叶片无病斑;1级,叶片有1~2个病斑;3级,叶片有3~5个病斑;5级,叶片有6~8个病斑;7级,病斑8个以上,面积占1/2叶面以下;9级,病斑相连面积占1/2叶面以上。

药效计算方法:

病情指数={∑(各级发病数×该病级数)/调查总数×最高级数}×100。

相对防治效果(%)=(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数×100。

1.6 数据分析

数据均采用SAS 数据处理软件,按照邓肯氏差异分析方法进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 38%唑醚·啶酰菌胺WDG对杨梅褐斑病的防治效果

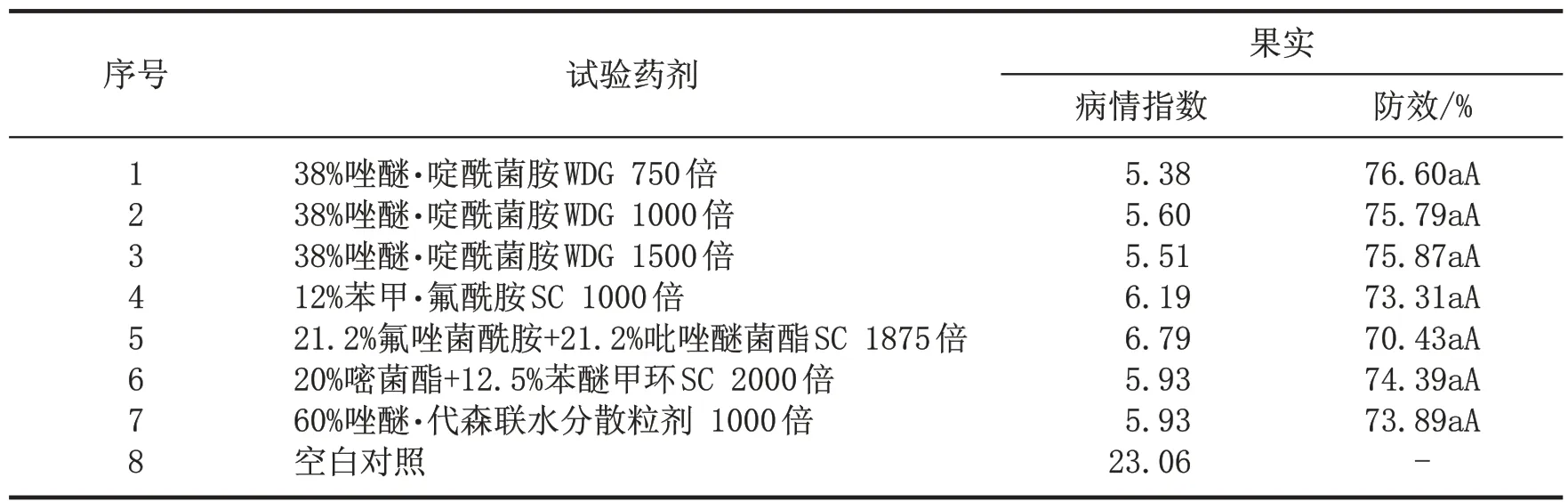

试验结果见表1,试验药剂38%唑醚·啶酰菌胺WDG750倍、1000倍、1500倍、12%苯甲·氟酰胺SC1000倍、21.2%氟唑菌酰胺+21.2%吡唑醚菌酯SC1875倍、20%嘧菌酯+12.5%苯醚甲环SC2000倍和60%唑醚·代森联水分散粒剂1000倍,连续三次处理后杨梅叶片褐斑病的平均病情指数分别为5.38、5.60、5.51、6.19、6.79、5.93、5.93,而空白对照处理的病情指数为23.06。试验调查中,春梢叶片的杨梅褐斑病发病较重,夏稍叶片褐斑病发病轻。从本次试验期间的气象资料来看,在5月至6月期间共60天中,下雨天数达到39天,下雨天数比例为65%,而夏梢萌发期的7月份下雨天数少,高温干旱,果园干燥,且一直持续到9月份,可见,杨梅褐斑病的发生严重程度与降雨有关。

表1 38%唑醚·啶酰菌胺WDG 防治杨梅褐斑病田间药效试验试验结果

从各处理的防效分析,试验药剂各处理对杨梅褐斑病的防治效果在70.43%~76.60%之间,各试验处理对杨梅褐斑病具有较好的防治效果,在p=0.05和p=0.01水平下,各试验处理间对杨梅褐斑病的防治效果差异不显著。

2.2 安全性评价

在本试验条件下,在整个试验过程中,各处理对杨梅嫩叶、果实无不良影响,未见药害症状,安全性好。

3 结论

试验结果表明:在5月15日开始的3次喷药防治试验中,38%唑醚·啶酰菌胺WDG(凯津),12%苯甲·氟酰胺SC(建攻),21.2%氟唑菌酰胺+21.2%吡唑醚菌酯SC(建达),20%嘧菌酯+12.5%苯醚甲环SC(阿米妙收)和60%唑醚·代森联水分散粒剂对杨梅褐斑病有较好的防治效果,其中,各试验药剂处理对杨梅褐斑病的防治效果差异不显著,各试验药剂对杨梅安全,在生产中具有较好的推广应用价值。

杨梅褐斑病直接影响杨梅的树势和产量,严重的导致树体死亡,加强杨梅春梢期和夏梢萌发期的化学防治显得尤为重要。因此,建议杨梅春梢抽发期间隔10天,选择38%唑醚·啶酰菌胺WDG750倍,12%苯甲·氟酰胺SC1000倍,21.2%氟唑菌酰胺+21.2%吡唑醚菌酯SC1875倍,20%嘧菌酯+12.5%苯醚甲环SC2000倍和60%唑醚·代森联水分散粒剂1000倍等杀菌剂的其中一种药剂,连续使用3次,可有效地保护新梢叶片。