菌渣对山地柑橘园土壤理化性质的影响

2018-10-13吴韶辉温明霞王鹏石学根

吴韶辉 温明霞 王鹏 石学根

(浙江省柑橘研究所 台州318026)

土壤是柑橘生长的基础,其所需的绝大部分养分和水均来自于土壤。丰产优质柑橘园要求土层深厚、土壤肥沃、质地疏松、有机质含量高,保肥保水性能好等条件。目前浙江省发展柑橘9.67×104hm2,且浙江省为丘陵地带,因此大量的柑橘种植在山上。山地易受冲刷和径流,造成有机质含量低、有效养分缺乏。另外由于大量施用化肥、除草剂、田间管理不当和酸雨等原因,橘园土壤板结、酸化、微生物活动力差、养分供应不足等现象频发,会导致一系列问题,也不利于柑橘产业可持续发展。

菌渣是生产食用菌后的废弃物,其含有丰富的纤维素、木质素等富碳物质以及氮、磷、钾等多种营养元素[1],其数量大,分布广,是重要的可再生资源,随意堆放不仅造成环境污染,更造成资源的浪费[2~5]。随着绿色农业和循环农业的发展,菌渣作为绿色生态的有机肥料在农业生产上得到广泛推广[6~10]。已有研究发现,菌渣还田可以提升耕地土壤有机质含量和养分含量,增加团粒结构,降低土壤容重[11],是一种优良的土壤改良剂和有机肥。本试验研究不同施用量的菌渣对山地橘园土壤理化性质的影响,为今后山地橘园土壤改良及化学肥料的替代提供理论基础。

1 材料和方法

1.1 试验材料

田间试验在浙江省柑橘研究所山地试验站进行,试验地区气候温和湿润,雨量充沛,光照适宜,四季分明,属亚热带季风气候,年平均气温在10℃以上的积温为5336℃,持续日照天数247.9d,年平均日照时数为1955h。

供试果园为黄岩本地早,砧木为枸头橙,树冠冠幅3.0~3.5m,高3~4m,株行距3m×4m,常规栽培管理,选择树势、树龄和上一年挂果量相近的植株。试验果园土壤为黄壤,土壤pH4.42、有机质含量2.4%、碱解氮含量115.4mg/kg、有效磷含量520mg/kg、速效钾含量266mg/kg。

试验材料菌渣来自台州市黄岩区江口镇上后村生产菇房,主要为甘蔗渣、木屑、石膏、石灰等配成,为平菇生产完后准备废弃的材料。菌渣经过堆肥、充分发酵后使用。

1.2 试验设计

菌渣有机肥作为基肥的形式于采果后施入,施用量参照菜籽饼的用量。同时施入复合肥,以基肥加追肥的形式分批施入,其他为常规管理。施肥方式为沟施,即分别在东、西方向树冠滴水线处挖沟,深度40cm,将上述肥料施入沟中,覆土还原;翌年在未挖沟的树冠南、北方向施肥。

试验共设定5个处理。T0:常规施肥,不施用菌渣;T1:25%菌渣(1.5kg);T2:50%菌渣(3kg);T3:75%菌 渣(4.5kg);T4:全 菌 渣(6kg)。每个处理设置4个重复。试验连续实施2年。

1.3 样品采集与测定

1.3.1 土壤样品采集。

柑橘成熟采收后,于12月采集土壤样品。土壤取0~20cm、20~40cm土层,取样在树冠周围,按八等分划线,每次取样时,以对角线的两个等分框取若干点土壤混合均匀后,留1kg 作养分分析用。

1.3.2 样品测定

土壤pH 用酸度计测定;有机质用K2Cr2O7滴定法[12];速效氮用氢氧化钠-碱解扩散法[12];速效磷用氟化铵-HCL法[12];速效钾用NHOAc-火焰光度法[12]。

土壤容重用环刀法[13];土壤团聚体测定用筛分法[13]。土壤脲酶活性采用靛酚蓝比色法,单位U/g,U为每g土样中产生1μg NH3-N为1个酶活力单位;磷酸酶采用磷酸苯二钠比色法,单位U/g,U为每g土壤释放1μ mol酚;过氧化氢酶用0.1mol/L KMnO4滴定法,单位U/g,U为每g土样催化1μmol H2O2降解定义为1个酶活力单位[14]。

1.4 数据处理

试验数据采用Excel2007及SPSS19.0进行数据计算处理及差异显著性检验和相关性分析,多重比较采用LSD法。

2 结果与分析

2.1 菌渣主要营养成分分析

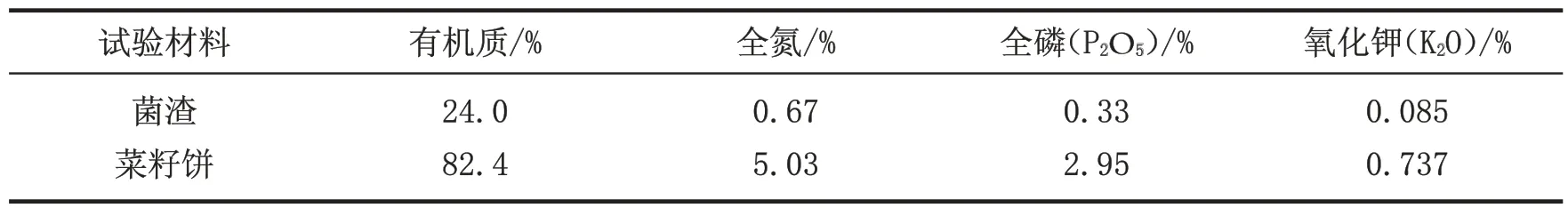

菌渣作为栽培食用菌后的废弃物,养分经食用菌吸收利用后,养分相对新鲜菌糠有所降低。将其与菜籽饼的养分进行对比,结果如表1所示,菌渣有机质和氮、磷、钾含量远低于菜籽饼,如有机质含量仅为菜籽饼的29.1%,全氮、全磷和钾含量为菜籽饼的13.3%、11.2%、11.5%。因此在参考菜籽饼施用量的基础上,需增加菌渣的用量。

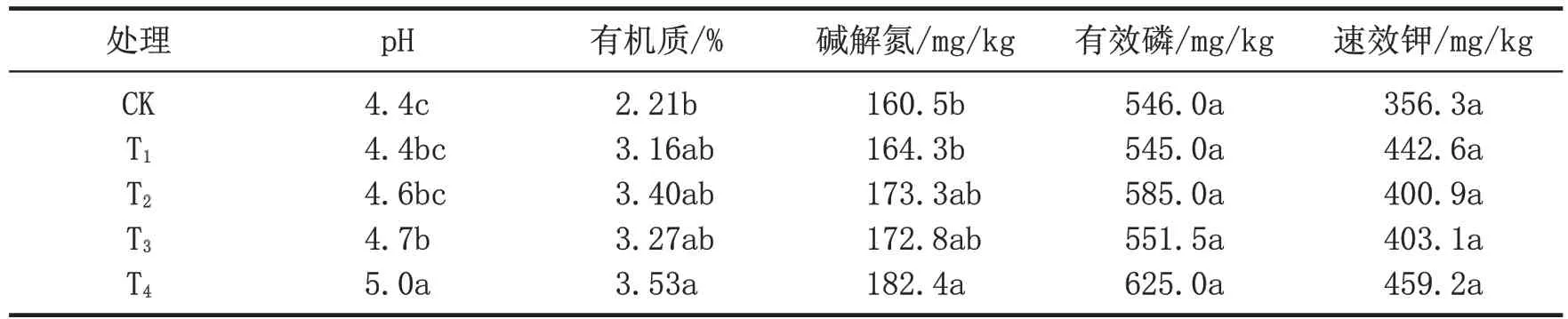

菌渣与菜籽饼养分状况T3和T4则与CK 虽无显著差异,也比CK增加43.0%、53.8%和48.0%。T4的碱解氮含量较CK有显著提高(p<0.05),增幅达到13.6%,T2和T2也有较大幅度提升。此外,各处理的土壤有效磷和速效钾含量均有所增加,其中有效磷含量以T2和T4处理提高较大、速效钾含量T1和T4处理提高相对较大。

表1

2.2 菌渣对橘园土壤养分的影响

由表2可以看出,施用菌渣的处理T2~T4土壤pH比CK增加0.2、0.3和0.6,T3、T4与CK达到显著差异,T4显著高于其他处理。菌渣处理下的土壤有机质含量比CK有所增加,其中T4纯施菌渣的处理土壤有机质含量比CK增加59.7%,达到显著性差异(p<0.05),T2、

表2 菌渣对山地橘园土壤养分的影响

图1 菌渣对山地橘园土壤团聚体含量的影响

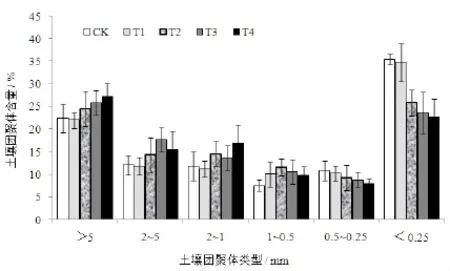

2.3 菌渣对橘园土壤团粒结构的影响

土壤团聚体是反映土壤理化性质和养分状况的一个指标,是由微小矿物颗粒复合而成的稳定结构,团聚体构成是决定土壤肥力和结构水平的重要因素之一。由图1可以看出,CK和T1橘园土壤团聚体的比率以<0.25mm 的团聚体含量最高,分别占35.38%、36.71%;T2、T3和T4土壤团聚体以<0.25mm和>5mm为主,两者含量接近,总共占团聚体总数的49.34%~50.29%;此外,0.5~0.25mm、1~0.5mm 的团聚体含量相对较低。

与CK相比,T1的团聚体含量变化较小,而T2~T4中0.5mm 以上的团聚体数量均有不同程度增加,如T2、T3和T4土壤中>5mm团聚体比CK分别增加9.49%、15.58%和21.50%,<0.25mm团聚体比CK减少26.96%、33.49%和35.87%,变化均比较明显。各处理土壤>0.25mm 的团聚体含量最少的CK为64.62%,T2~T4土壤>0.25mm的团聚体达74.16%~77.31%。

图2 菌渣对山地橘园土壤容重的影响

2.4 菌渣对山地橘园土壤容重的影响

土壤容重直接影响土壤孔隙度与孔隙大小、分配及土壤水、肥、气等变化,间接影响土壤生物活性及作物的生长发育和生理特性。施用菌渣后橘园土壤容重如图2所示,结果表明,随着土壤深度的增加,容重逐渐增加,以CK为例,20~40cm 深度的土壤容重分别比0~10cm、10~20cm深度增加了25.7%、24.5%。连续施用2年菌渣可有效降低土壤容重,数据也表明,施用菌渣的处理组土壤容重基本低于CK,并且随着菌渣施用配比的增加而提高。其中T4效果最明显,0~10cm、10~20cm、20~40cm 三个深度的土壤容重比CK减少7.96%、15.70%和16.90%。

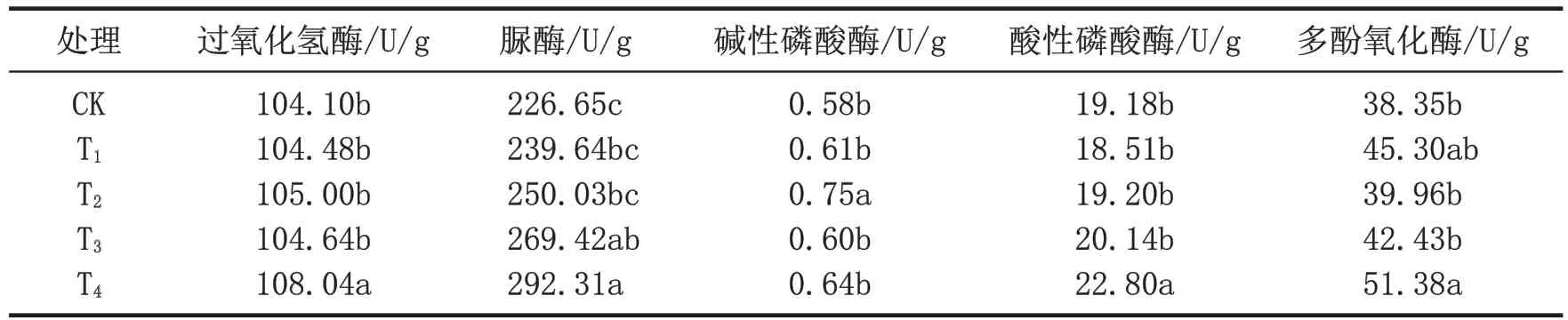

2.5 菌渣对山地橘园土壤酶活性的影响

从表3可以看出,菌渣提高了土壤过氧化氢酶、脲酶、磷酸酶和多酚氧化酶活性,不同的菌渣施用量与酶活性提高量之间存在一定的差别,总体可以看出,菌渣施用量越高,5种酶活性也越高。T4处理下的过氧化氢酶、脲酶、酸性磷酸酶及多酚氧化酶均与CK呈显著差异(p<0.05),T2处理的土壤碱性磷酸酶与CK 呈显著差异,而T1~T3三个处理间差异性不显著。

3 讨论

菌渣是栽培食用菌后的基质废弃物,由于食用菌对培养料营养成分的利用率约为70%[14,15],因此菌渣内还残留有众多的可利用营养物质,如本研究选用的菌渣有机质含量高达24.0%,还含有N、P、K等元素,可作为有机肥应用到其他作物生产中;另外,本试验采用的菌渣pH偏碱性,对于酸性土壤的酸碱度调节也有一定的作用。

表3 菌渣对山地橘园土壤酶活性的影响

菌渣不但可作为有机肥,也是一种良好的土壤改良剂,具有较高的利用价值。土壤结构在很大程度上取决于不同土壤颗粒的累计,通常以土壤容重、团聚体组成等作为土壤肥力评价的重要指标。菌渣能有效改善土壤结构,本试验中,随着菌渣使用量的增加,橘园土壤容重降低、>0.25mm团聚体比率明显提高,同时也增加了土壤的孔隙,给根系的生长和对营养物质的吸收提供了更好的土壤环境。施用菌渣还显著提高了土壤中过氧化氢酶、脲酶、多酚氧化酶和磷酸酶的活性,主要原因一是菌渣中含有丰富的酶,还田后分泌到土壤中,二是还田后的菌渣促进了土壤中微生物的繁殖和橘树根系生长,显著提高土壤酶活性。随着菌渣还田量的增加,微生物可利用的营养物质越丰富,数量越多,酶活性越高[16]。

值得注意的是,受栽培原料成分差异、菌种不同、食用菌培养环境等差别,菌渣的营养成分及含量差异悬殊,因此在利用过程中要测定并根据其有效营养成分的含量,合理使用。另外,菌渣中含有大量的微生物,可能会有生态环境产生影响,因此在菌渣的利用过程中对果园生态环境的影响还需要进一步研究。