时代与生活孕育的“浅予三绝”

2018-10-12撰文

撰文/杨 阳

“回家,回家,一起回家。你在桃李花开的时候,背起行囊,怀揣着梦想奔远方……”在为纪念叶浅予所作的歌曲《回家》的歌声中,人们再一次陷入了追忆叶浅予的思绪中。去年底今年初,在为纪念叶浅予诞辰110周年,由中国美协主办、浙江省美协和桐庐县人民政府承办的“纪念叶浅予诞辰110周年——‘潇洒桐庐’全国中国画作品展”在浙江桐庐叶浅予艺术馆举办。“钱塘江尽到桐庐,水碧青山画不知。”自古以来,桐庐便以“奇山异水、天下独绝”的富春江水风光闻名。近代以来,桐庐这片文化沃土培育出了许多书画名家,著名画家叶浅予就是其中之一。前人评优秀的画家,常喜欢以“诗书画三绝”简括其艺术成就,如果替叶浅予的艺术事业做一个小结,似乎也有“三绝”可说——漫画、速写和国画舞蹈文物。

用漫画娱乐生活,也用漫画进行抗日

漫画是夸张的艺术,生活中的琐事经过夸张的描绘后便容易引人发笑。像“王先生”雇填鸭师备料填肥自己的事情,大概只有漫画家才想得出。

1926年,叶浅予在上海《三日画刊》发表了漫画处女座《两毛钱饱眼福》后,便一发不可收拾。随后,叶浅予与黄文衣、张光宇创办了漫画刊物《上海漫画》,开始创作连载七年之久的长篇漫画《王先生》。在《王先生》中所描绘的故事由家庭及社会,以小见大,情节滑稽而引人入胜,将那个时代上海五光十色的市民的喜怒哀乐、心理和欲望等表现得活灵活现、入木三分。《王先生》独特的故事打动了上海明星影片公司并被搬上荧幕,先后拍摄了11部影片,从此“王先生”和叶浅予的大名不仅响彻上海,在全国也开始名声大噪。后来,叶浅予又应《朝报》之约开始绘制连环画《小陈留京外史》。叶浅予将王先生与小陈角色对调——王先生被发落到农村,而精明能干的小陈因为有个好岳父,逐渐晋身官场成了主角。小陈耀武扬威地现身,上演了一段南京版的“官场现形记”。叶浅予利用手中的画笔,不动声色地在诙谐和幽默中剖析了畸形社会的劣根,表达了对劳动人民的同情。

①湘西山民 立轴 设色纸本尺寸:80.5cm×61cm

抗日战争爆发后,叶浅予的漫画创作题材和风格发生了很大变化,由反映市民市井生活的系列滑稽漫画,改为抗日救国题材宣传漫画。叶浅予也成为了紧随时代脉搏、反映时代精神的中国漫画界带头人。在叶浅予的组织下,张乐平、梁白波、丁聪等十多位志同道合的热血青年,迅速组成了抗战中的一支特殊队伍——“救亡漫画宣传队”,并由叶浅予担任领队。他在自传中曾提到这一行动:“这一次出行,不知这场战争要打到什么时候,心里只有一个底,一切行动听战局指挥……一切交给抗日救亡了。”

他领导的漫画宣传队始终活跃在抗日救亡一线,在上海、湖北、四川、不断进行宣传。前线、街头、乡村都可以看到他们的身影,他们用画笔唤起民众,鼓舞士气,揭露侵略者罪行,歌颂奋勇杀敌的将士,冒着凶猛的炮火,以艺术家独特的形式记录下中国人民顶天立地的抗日浪潮。

“速写本是我的形象资料库”

从20世纪30年代起,叶浅予就速写本不离身,他的速写简介大方、洒脱有力,是一致公认的“逸品”。

1943年,机缘巧合下叶浅予得以在印度进行为期4个月的采风游历,期间他饱游佛国伽蓝宝刹,感悟异域风土人情。尤其是印度民族的舞蹈风尚,不拘场合随时随地应节而舞,音调婉转的歌声、节拍铿锵的舞蹈、沉稳舒展的身姿随处可见,这让叶浅予心醉神迷,由此画下大量的印度舞蹈和异域风光速写。

②秦川麦收(1964年) 立轴 设色纸本尺寸:133cm×69cm

舞蹈是随时都在舞动中的,速写也是画画中的“舞蹈”,所以舞蹈中的人物速写是有一定难度的。再加上用毛笔在渗晕性极强的生宣纸上直接写画,更是难上加难,如果没有对舞蹈人物的深刻理解、长期观察以及对中国画笔墨语言的熟练掌握是难以做到的。在叶浅予的作品中,他将处于动态中的舞蹈人物所具有的节奏美感和情态美感表现得极为生动。如《夏河之秋》中所描绘的那位姑娘,舞蹈者的身子呈现“之”字形,用笔简练到位,结构处抓得紧,次要处放得开,而细节处又交代得一丝不苟。

叶浅予主张速写要“速”,抓住瞬间的姿态,抓住整体,不能抠细部。他的很多速写是靠记忆的,所以养成了“目画”的习惯。叶浅予谈到他的舞台速写时讲了三点:一是目识,二是心记,三是意测。目识是熟识对象,心记是存入脑子,意测是再创造。关于速写本,叶浅予自己说过:“在我的艺术实践中,生活的速写已经结成不可分割的关系,也是我的生活日记本。翻翻这些日记本,可以从中温习生活,启发创作构思。”叶浅予速写已经成为独立艺术,20世纪60年代就出版过多本速写集,至今仍在继续出版,成为后生学习速写的宝典。

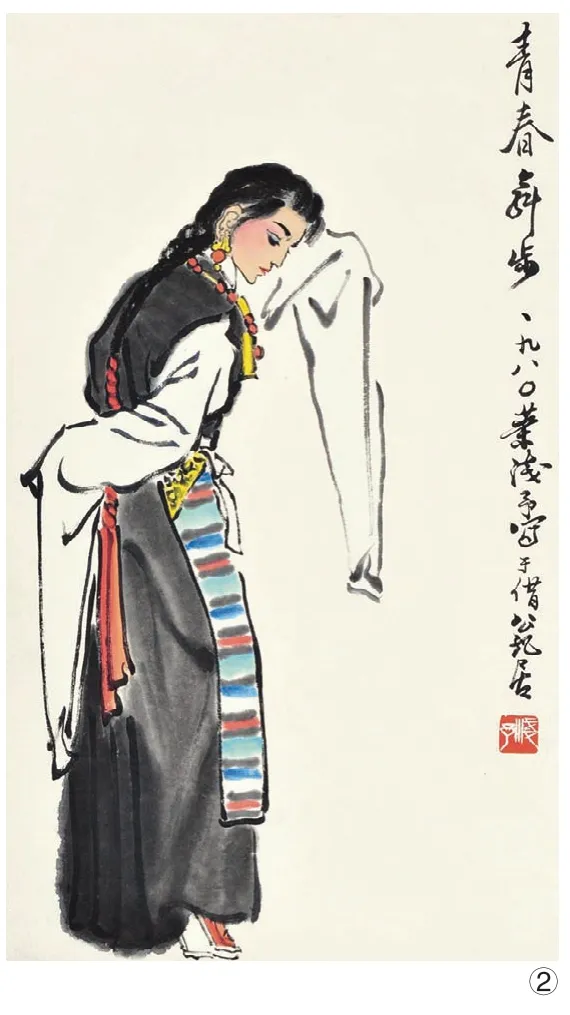

“不画幕中之舞,要画胸中之舞”

①延边长鼓 尺寸:98cm×54cm

②青春舞步 立轴 尺寸:64cm×37cm

③孔雀舞 尺寸:98cm×54cm

④扇舞 托片 纸本 尺寸:69cm×48cm

⑤印度舞蹈 1978年作 立轴 设色纸本 尺寸:68cm×66cm

⑥戏曲人物 册页 纸本 尺寸:32cm×46cm×6

“我从漫画转到中国画,夙愿已久,抗日战争推动了我,苗族地区之行是个机会。”20世纪40年代,叶浅予从漫画转向中国画。1942年,叶浅予深入到贵州黔西苗族人物。这次写生和尝试让叶浅予领略了苗乡风采,但也感觉到漫画手法的局限,“几次尝试,逐渐明白漫画手法已不适用,新的表现方法必须另辟蹊径,这就是我向中国人物画传统画法追求的开始”,叶浅予说。

偶有机会,叶浅予得以客居张大千家中两月,期间两人切磋交流绘画。叶浅予回忆当时的场景时说道:“连续在他画案旁站了一个多月,学到了不少手上的功夫。”叶浅予在张大千居所见其所摹的晋唐时期中国传统佛教敦煌壁画,更加领略了传统绘画艺术的魅力,获得传统人物画的笔墨灵感,移用于他的印度舞画,使作品实现了新内容与新的艺术表现形式的高度统一,丰富了其中国人物画的内涵和意境。这一时期,叶浅予画的印度舞作品设色凝重,线条工整,颇有壁画之风。

20世纪50年代,叶浅予的舞蹈人物画开始趋于成熟。《于阗装》《共饮一江水》《凉山舞步》轻松而别致,浓淡、干湿、冷暖搭配均合情合理,无不透出奔放俊逸、潇洒浪漫之气。这一时期所画的印度舞已是另一种面目,如《婆罗多舞》洒脱之极;《献花舞》妩媚之极。这些作品均取材于叶浅予平时的现场速写,描绘的是少数民族载歌载舞的画面,从形象和服饰上看是写实的,不过叶浅予这时所追求的绘画目标是“不画幕中之舞,要画胸中之舞”。

在叶浅予笔下,舞蹈作为独立的表现题材,成为画家的创作中心,他独具慧眼地表现了舞蹈者在表演的过程中呈现出来的人体美、韵律美、意蕴美,敏锐地捕捉到舞者最为动人的美丽瞬间。叶浅予的舞蹈华完美诠释了中国画“形、神、线、意、趣”的传统审美观念,完美地继承了中国减笔写意推崇的“秒于形似,状简古,至有余意,尽藏笔画内”的简约之美。徐悲鸿曾评叶浅予:“浅予之国画,如其速写人物,笔法轻快,动中肯綮。”

叶浅予的漫画、速写与国画三大类的艺术形式各得其美,又互相交融,其中速写是前后过渡的桥梁,共同构成了独具神韵的“浅予风格”。