PDCA循环理论促进医院抗菌药物管理持续改进的效果探讨

2018-10-11肖伯安关嘉良李彦璋

肖伯安,关嘉良,李彦璋,王 鹏

(南方医科大学第五附属医院药剂科,广东 广州 510900)

PDCA循环是一种全面质量管理的科学循环体系,由计划(plan,P)、执行(do,D)、检查(check,C)、处理(action,A)4个步骤组成,是质量持续改进的基本方式[1]。目前,PDCA循环在医院药事管理、护理质量管理和医院感染管理等领域都有广泛应用[2-4]。广州市某医院(以下简称“该院”)以医院等级评审为契机,运用PDCA循环原理,开展了抗菌药物临床应用专项整治活动。现介绍该院采取的干预措施及取得的成果,为抗菌药物的规范应用和管理提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

抽取2016年1月至2017年6月该院使用抗菌药物的患者为研究对象,观察抗菌药物使用相关控制指标,根据开展专项整治活动时间及持续改进过程分为干预前(2016年1—6月)、干预期(2016年7—12月)和巩固期(2017年1—6月)。

1.2 方法

以抗菌药物使用强度、使用率、微生物送检率和Ⅰ类切口手术围术期抗菌药物预防性应用情况等为观察指标,对比分析干预前后抗菌药物控制指标的变化情况。

1.3 PDCA循环管理方法

按照PDCA理论,对医院抗菌药物管理的各环节进行分析讨论、整改和总结,经过不断循环,实现管理质量持续改进。

1.3.1 P阶段:(1)现状调查。干预前抗菌药物使用存在问题如下,①抗菌药物使用强度偏高,达46.61 DDDs/(100人·d);②门、急诊及住院患者抗菌药物使用率和微生物送检率虽然达到原国家卫生计生委要求的目标[5],但有进一步改进的空间;③Ⅰ类切口手术围术期预防性抗菌药物使用不规范,预防性使用率为37.49%,选药合理率为88.65%(评价标准参考《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》(以下简称《指导原则》)[6]),术前0.5~1 h给药病例数所占比例为80.00%,疗程<24 h病例数所占比例为33.78%。(2)原因分析。①人员。临床医师不熟悉抗菌药物合理应用知识,对不合理应用所造成的危害认知不足,仅凭经验用药;药师参与临床及开展培训宣传力度不够;职能部门对相关培训及考核要求不严,未及时分析抗菌药物使用情况并反馈给临床科室,监督临床科室分析、整改的力度不够。 ②系统。缺乏信息化支持,缺乏对医师不合理用药的提示及限制,人工采集数据滞后等。③材料。可选用的抗菌药物品种较少。④制度方法。相关管理制度不够完善;无明确责任人。⑤监管。院级层面、职能部门及临床科室对抗菌药物管理不够重视。(3)确定目标。按照《卫生部办公厅关于进一步开展全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知》[5]中确定的各项指标和要求,计划在6个月内全部达标,并保持抗菌药物临床合理用应用和管理水平的持续改进。

1.3.2 D阶段:(1)完善相关制度。制订各临床科室使用抗菌药物相关控制指标,签订科室主任责任状,明确奖惩标准;制订《医院抗菌药物临床应用管理考评办法》,每月将抗菌药物使用情况纳入绩效考核;由院长牵头成立抗菌药物临床应用管理小组,负责制订抗菌药物临床应用相关技术性文件,并组织实施。(2)加强监督管理。医务科、药剂科等共同组建督导小组,每月针对临床科室存在的问题开展集中讨论,制订整改措施,进行有效督导;临床药师负责每月对全院患者抗菌药物使用的各项指标进行统计、排序和分析,对相关数据及奖惩情况进行公示,并以书面形式向责任医师及科室反馈检查出的问题,提出改进建议;医务科对多次出现用药不合理的医师或控制指标不达标的科室主任进行诫勉谈话,情节严重者暂停其抗菌药物处方权;临床科室设立专人负责抗菌药物质控管理。(3)培训和宣传。召开全院动员大会,组织医务人员学习抗菌药物合理应用相关知识,考试合格者被授予抗菌药物处方权或配方权;发放《指导原则》[6],方便临床医师随时学习;每月对抗菌药物处方、医嘱进行专项点评,分析总结不合理用药情况,并针对临床医师进行专项培训以避免同类错误的发生;临床药师对抗菌药物使用指标不达标的科室开展专题讲解,对各指标进行深入分析并提出有效建议;临床药师协同临床科室,制订本科室感染性疾病的抗菌药物治疗原则;通过印发药刊,定期发布合理应用抗菌药物知识。(4)完善信息化系统。系统内置药品说明书,自动审核发现不合理医嘱并进行拦截提醒;对抗菌药物使用数据进行全样本统计,保证数据的真实、及时;医院信息系统对抗菌药物严格实行三级管控,根据医师职称设定抗菌药物使用权限,系统对越级使用或超时限使用情况进行自动拦截提醒。设计引导程序,如使用特殊使用级抗菌药物前必须进行微生物送检,若已送检则自动弹出“审批表”,由副主任以上级别医师填写提交并开具医嘱,经抗菌药物专家组成员审批同意后,医嘱方可生效;围术期预防性应用抗菌药物不能开具在“长期医嘱”中,防止医师忘记停医嘱,且须填写手术切口类型及用药指征,避免无指征用药。(5)优化抗菌药物目录品种。召开会议讨论优化医院抗菌药物目录品种;根据《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》[7],剔除不计在抗菌药物品种数中的品种,清退疗效不确定、性价比差的品种,增加抗菌活性强、药动学特性好、不良反应少和性价比优的品种,保证抗菌药物类别多元化。

1.3.3 C阶段:临床药师每月进行抗菌药物专项点评、统计相关控制指标,对上述不合理用药和控制指标不达标情况及扣罚情况进行通报;督导小组定期对临床科室进行专项检查并现场督导。

1.3.4 A阶段:每季度召开抗菌药物管理小组会议进行讨论分析,对成功经验进行总结和标准化,对于新发现及尚未解决的问题,提出改进措施并进入下一循环。

2 结果

2.1 干预前后抗菌药物应用指标变化情况

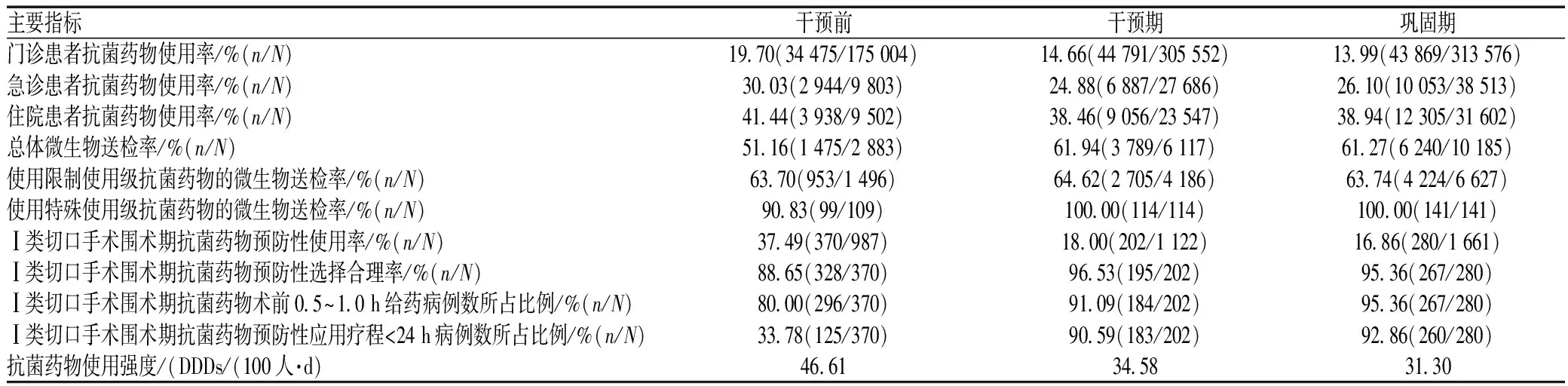

干预前后抗菌药物应用指标变化情况见表1。其中,门、急诊及住院患者抗菌药物使用率由干预前的19.70%、30.03%及41.44%,降至巩固期的13.99%、26.10%及38.94。全院治疗用抗菌药物微生物总体送检率由干预前的51.16%升至巩固期的61.27%,由于2016年6月医院信息系统嵌入引导程序,使用特殊使用级抗菌药物前必须进行微生物送检,从2016年7月起,使用特殊使用级抗菌药物的微生物送检率均为100%。Ⅰ类切口手术围术期抗菌药物预防性使用率由干预前的37.49%降至巩固期的16.86%,用药疗程<24 h病例数所占比例由干预前的33.78%升至巩固期的92.86%,整治效果明显;而选药合理率和术前0.5~1.0 h给药病例数所占比例亦有一定上升,保持在95%左右水平。抗菌药物使用强度由干预前的46.61 DDDs/(100人·d)降至干预期34.58 DDDs/(100人·d),已达到原国家卫生计生委40 DDDs/(100人·d)的规定[5];而随着持续干预,至巩固期进一步降至31.30 DDDs/(100人·d)。

3 讨论

抗菌药物的不合理应用或滥用不仅会增加细菌耐药的风险,还会造成过度治疗,增加患者的医疗费用[8-9]。

表1干预前后抗菌药物应用指标变化情况

Tab1Changesofantimicrobialagentsindicatorsbeforeandafterintervention

主要指标干预前干预期巩固期门诊患者抗菌药物使用率/%(n/N)19.70(34 475/175 004)14.66(44 791/305 552)13.99(43 869/313 576)急诊患者抗菌药物使用率/%(n/N)30.03(2 944/9 803)24.88(6 887/27 686)26.10(10 053/38 513)住院患者抗菌药物使用率/%(n/N)41.44(3 938/9 502)38.46(9 056/23 547)38.94(12 305/31 602)总体微生物送检率/%(n/N)51.16(1 475/2 883)61.94(3 789/6 117)61.27(6 240/10 185)使用限制使用级抗菌药物的微生物送检率/%(n/N)63.70(953/1 496)64.62(2 705/4 186)63.74(4 224/6 627)使用特殊使用级抗菌药物的微生物送检率/%(n/N)90.83(99/109)100.00(114/114)100.00(141/141)Ⅰ类切口手术围术期抗菌药物预防性使用率/%(n/N)37.49(370/987)18.00(202/1 122)16.86(280/1 661)Ⅰ类切口手术围术期抗菌药物预防性选择合理率/%(n/N)88.65(328/370)96.53(195/202)95.36(267/280)Ⅰ类切口手术围术期抗菌药物术前0.5~1.0 h给药病例数所占比例/%(n/N)80.00(296/370)91.09(184/202)95.36(267/280)Ⅰ类切口手术围术期抗菌药物预防性应用疗程<24 h病例数所占比例/%(n/N)33.78(125/370)90.59(183/202)92.86(260/280)抗菌药物使用强度/(DDDs/(100人·d)46.6134.5831.30

世界卫生组织规定,医院抗菌药物平均使用率应<30%,而我国住院患者抗菌药物使用率高达80%[10]。原国家卫生计生委要求综合医院门、急诊和住院患者患者抗菌药物使用率分别≤20%、≤40%和≤60%。应根据临床微生物标本检查结果合理选用抗菌药物,因此,需要不断提高微生物标本尤其无菌部位标本的送检率和标本合格率。2011年原卫生部抗菌药物临床应用专项整治活动明确要求,抗菌药物治疗应用前标本送检率应≥30.00%;2012年又进一步明确了使用限制使用级和特殊使用级抗菌药物的标本送检率应分别≥50.00%和≥80.00%。根据《指导原则》[6],Ⅰ类切口手术部位无污染,通常不需预防性应用抗菌药物,仅在有感染高危因素时使用,推荐选用第1、2代头孢菌素,且应在皮肤、黏膜切开前0.5~1.0 h内或麻醉开始时给药,在输注完毕后开始手术,用药疗程≤24 h。抗菌药物使用强度可以测算住院人群暴露于抗菌药物的广度、强度。研究结果显示,抗菌药物使用强度与细菌耐药率呈高度正相关[11-12]。

本调查结果显示,从干预期到巩固期,部分指标出现轻微反弹。(1)急诊患者抗菌药物使用率:考虑当时甲型流行性感冒爆发,甲型流感病毒合并细菌感染的急诊患者较多,导致抗菌药物使用率升高。国内文献报道,流感样疾病的抗菌药物使用率>63.20%[13]。(2)微生物送检率:专项整治过程主要是针对使用特殊使用级抗菌药物的微生物送检情况进行干预,且整治后一直维持100%的微生物送检率。而干预期、巩固期总体微生物送检率和使用限制使用级抗菌药物的微生物送检率的变化属于达标范围内的正常波动。(3)Ⅰ类切口手术围术期抗菌药物预防性选择合理率:根据《指导原则》[6],通常选用第1、2代头孢菌素,而有循证医学证据的主要为头孢唑林、头孢呋辛。专项整治过程中发现临床选用头孢硫脒、头孢替唑较多。因此,2017年2月医院抗菌药物管理小组专家讨论决定,围术期预防性用药优先选用头孢唑林、头孢呋辛,无特殊情况选用头孢硫脒、头孢替唑的视为选药不合理,导致巩固期的选药合理率有所降低;随着管理的持续改进,2017年6月Ⅰ类切口手术围术期抗菌药物预防性选择合理率达到100%。

PDCA循环是一种以全面质量管理为核心的管理方法,其目的是为了工作的持续改进,最终达到质量的最优化[14]。研究结果表明,将PDCA循环应用于抗菌药物管理可取得良好成效[15]。该院运用PDCA循环理论,集合多部门力量,在全院开展抗菌药物临床应用管理专项整治活动,在较短时间内使主要控制指标全部达到原国家卫生计生委的要求,抗菌药物临床应用管理持续改进效果明显。