1978―2016年河南省棉花生产回顾与分析

2018-10-08吕淑平唐中杰杨晓杰李武聂利红孙瑶

吕淑平,唐中杰,杨晓杰,李武,聂利红,孙瑶

(河南省农业科学院经济作物研究所,郑州450002)

河南省地处黄淮海平原腹地,光、热、水、土等自然资源丰富,全省大部分区域均为宜棉地带。棉花产业属于劳动密集型产业,而河南省既是人口大省,也是经济欠发达的内陆省份之一。因此,河南省是我国棉花生产的优势产区之一,是我国的重要商品棉生产基地,一直以来河南的棉花生产在全国都占有十分重要的地位,对全省农村经济发展和农民增收具有十分重要的战略意义。早在1929年,河南省农事试验场就开始了棉花育种研究。直到1978年,河南省棉花区试工作恢复,棉花品种区域试验及品种审定才逐步正规化,政策上农村开始实行家庭联产承包责任制,极大地调动了群众的植棉热情,全省棉花种植面积逐步扩大,生产水平不断提高。20世纪八九十年代,棉花生产极大地促进了全省经济的发展,棉花种植面积、产量都居全国前列。然而近年来,河南省棉花生产不断下降,2016年河南省棉花种植面积10万hm2,同比下降16.7%;棉花总产10.1万t,同比下降20.6%。那么,到底是什么因素导致河南省棉花种植面积和产量的减少?本文收集了1978―2016年近40年河南省棉花面积、皮棉产量、皮棉单产统计数据,分析河南省棉花生产波动和规律。

1 河南棉花生产发展

1978年至今,棉花产量和产值水平均得到大幅提升,特别是1979年以后,河南省出台一系列植棉政策,广泛开展棉花技术研究和推广工作,全省棉花生产取得了长足的发展。1978―1990年,植棉面积和总产量均占全国的1/6左右[1],成为全国五大棉花主产省之一。1991、1992年全省植棉面积分别达到119.3万hm2、124.8万hm2,是河南植棉历史上面积最大的2个年份(表1)。1991年,皮棉总产94.8万t,是河南植棉历史上产量最大的年份。1993―2002年年均棉花总产居全国第2位[1]。这期间河南省作为我国重要的棉花生产大省,其棉花生产一直稳居全国前列。

“九五”计划以后,河南省利用转基因技术和传统育种技术选育出一批丰产、优质、抗病、抗虫性较好的转基因棉花品种。豫杂35、银山2号等抗虫杂交种的审定和推广,与之相配套的营养钵育苗移栽、地膜覆盖等栽培技术的应用[1],大幅度提高了河南省棉花单产水平。2006年,全省皮棉单产平均为1 109.3 kg·hm-2,全省皮棉单产开始迈上了1 000 kg·hm-2的台阶。

2 1978年以来河南省棉花生产情况分析

2.1 面积波动

1978—2016年河南棉花种植面积在 10万~124.8万hm2波动(表1)。20世纪90年代中期为分水岭,从增长转为下滑,21世纪初回升,2006年后再次下滑。20世纪80年代,植棉面积波动较大,其中1984年和1986年,分别为20世纪80年代面积最高点和最低点,主要原因由产、销平衡引起。1984年全省植棉面积116.2万hm2,达到20世纪80年代最高水平。但是,由于当时产大于销,棉花大量积压,1984年在河南省产棉区首次出现了“卖棉难”[3]。1986年全省植棉面积62.0万hm2,跌入80年代谷底,积压迅速转为短缺。1988年起,全省棉花生产再度回暖。

表1 1978—2016年河南省棉花生产数据统计

20世纪90年代是河南省棉花生产最繁荣时期(表2),1992―1994年面积波动主要由棉铃虫、黄萎病爆发引起[4]。1991年、1992年,全省植棉面积分别达到119.3万hm2、124.8万hm2,成为历史上植棉面积最大的2个年份。1993―1995年国家又连续上调棉花收购价:1993年100 kg皮棉660元、1995年达到1 400元,扶持粮棉大县发展经济。到1995年,全省植棉面积100万hm2,基本接近正常水平。

进入21世纪,初期植棉面积稳定,到2006年,全省棉花面积74.8万hm2。此后由于生产成本提高、比较效益下降、市场棉价波动等原因,群众植棉积极性日益下降,河南省棉花面积逐年下滑:2007年降至 70.0万 hm2,2008年降至 60.6万 hm2,2010年植棉面积降至46.7万hm2。2010年起植棉面积急剧下降,不断出现新低点,植棉面积以每年超过10%的降幅迅速下滑,至2016年仅剩10万hm2(表1)。主要是由于农村劳动力转移以及棉花种植比较效益下降,造成棉花生产这个劳动密集型产业一步步走向没落。

2.2 总产波动

1978―2016年河南省皮棉总产在10.1万~94.8万t波动。皮棉总产受棉花种植面积和皮棉单产2个因素影响,波动较大。皮棉总产最稳定的是20世纪90年代,年均为73万t,在高值波动;而80年代皮棉总产年际波动较大。

20世纪80年代,总产在剧烈波动中上升,国家政策支持等因素作用,河南省棉花种植面积不断扩大,单产水平逐步提高,总产从1978年的22.4万t迅速提升至1984年的86.9万t(表1),达到80年代最高水平,随之出现卖棉难,1986年总产仅为39.9万t,不足1984年总产的50%,出现巨大波动,之后产量波动上升。

20世纪90年代,年际间波动较小,1991年实现总产94.8万t,创造历史总产的最高记录,再度出现“卖棉难”。1992年,由于棉铃虫大暴发,全省棉花减产严重,总产仅为65.9万t。1995年,国家上调棉花收购价格,植棉面积增加,总产随之上升为77.0万t,且1995―2000年总产较为稳定一直在70万t以上。

进入21世纪,棉花产量再次出现大波动,2003年受雨涝灾害影响[5],全省棉花总产从2001年的82.8万t剧降到37.7万t,为1983年以来最低点。2006年,全省棉花总产恢复到83万t,为进入21世纪以来的最高产量年份。之后,随着面积的缩减,产量也逐步降低。2010年以后,单产的提高难以抵消种植面积萎缩对总产的影响,总产呈逐年下降趋势,至2016年总产仅为10.1万t。

2.3 单产提高

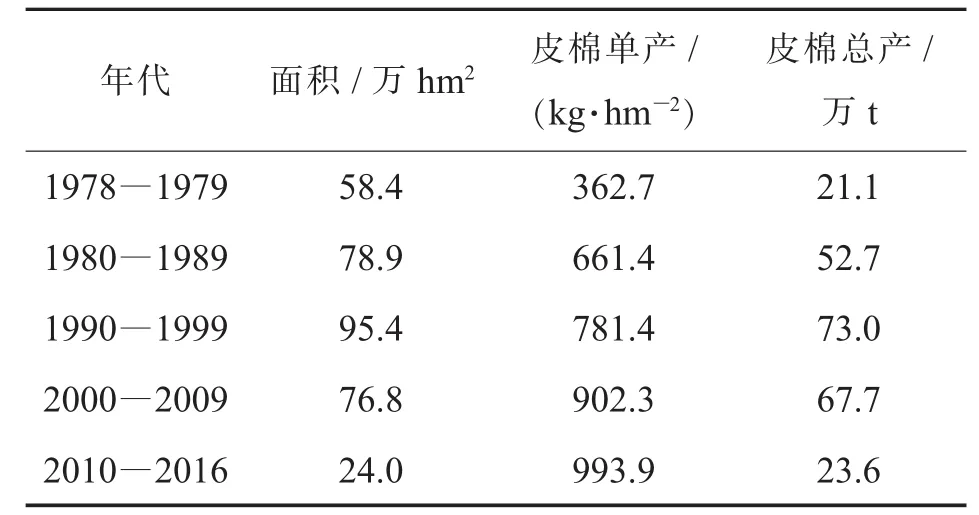

1978―2016年,各年代单产水平呈逐步递增趋势(表2),5个年代单产增长率分别为82.4%、18.1%、18.1%、10.2%。1978年以来,棉花产量和产值水平均得到大幅提升,特别是1979年以来,河南省出台的一系列植棉政策,广泛开展棉花技术研究和推广工作,河南棉业取得了长足的发展。其中,从1978―1979年到20世纪80年代,单产增加近1倍,从 362.7 kg·hm-2增长到 661.4 kg·hm-2,增长速率最快。

20世纪90年代,提出科技植棉,政府组织力量广泛开展新品种、新技术研究和推广工作,使全省棉花生产能力、科研水平都取得了长足的发展。从1995年开始,全省实施科技兴棉战略,狠抓“种、虫、膜、肥、密、调、套”等关键技术的落实[6],与杂交种相配套的营养钵育苗移栽技术的推广为单产提高作出了重大贡献。从1995―1997年,全省每公顷皮棉产量从769.9 kg提高到了900 kg水平,1999年达到90年代单产最高水平,为964.5 kg,基本保持了棉花单产的稳定。

表2 不同年代平均棉花面积、皮棉单产、皮棉总产

进入21世纪,棉花杂交抗虫种选育进入鼎盛时期,棉花品种及配套栽培技术进一步成熟,从而促进平均皮棉单产增至900 kg·hm-2以上,棉花生产进入高产、稳产阶段。2006―2008年全省每公顷皮棉产量分别为 1 109.3 kg、1 071.3 kg、1 074.3 kg,这3年至今仍是较高产的年份。

3 河南省棉花种植面积下滑主要原因

3.1 棉花生产机械化程度低,人工成本高

棉花是劳动密集型的大田经济作物,生产周期长、机械化程度低,种植棉花中间环节多,田间管理复杂,人工投入远远高于粮食作物。河南省棉花生产多采用传统种植模式稀植大棵精耕细作,机械化程度低,增加了劳动力成本。据统计,棉花生产平均需要用工396个·hm-2,是水稻的2.5倍,玉米的3倍,小麦、油菜的4倍[7]。近年来,随着农村劳动力向城市转移,从事棉花生产的劳动力越来越少,进一步加重棉花生产困难。这种现实局面从客观上导致棉花种植面积大幅减少。

3.2 比较效益下降,卖棉难

棉花种植成本大幅增加,比较优势大幅降低。2002年以前,在河南省种植业主要经济作物种类中,棉花生产的净利润明显高于花生、大豆、玉米等其他主要经济作物[8]。据调查研究,1996―2015年20年间棉粮比价从11.1下降到1.2[9]。且随着国家粮食收购补贴和各项直补政策的落实,粮食等作物的优势逐渐凸显,河南省棉花种植业与主要大田作物比较效益的距离将进一步拉大。

我国主要粮食作物价格逐年走高,政府有最低收购价保护。然而,棉花收购处于市场竞争状态,缺乏有效管理,经常出现棉农卖棉难情况,棉农收益得不到保障,严重影响了植棉积极性。

3.3 传统生产方式制约棉花生产机械化进程

我国农业生产长期处于一家一户种植模式,河南省棉花种植处于精耕细作传统生产方式,既不利于棉花种植品种的统一,也不便于新技术示范推广,不利于棉花机械化耕种,制约了棉花生产发展。

3.4 棉花市场不景气

我国棉花与澳棉、美棉相比,“三丝”问题比较普遍;一家一户的种植模式造成种植品种多杂,原棉纤维品质参差不齐,一致性差。育种家改良选育的优质棉花品种越来越多,但优良的棉花纤维品质在纺织工业中的价值得不到体现。而澳棉、美棉多采用大规模生产,棉纤维整齐度较高,品质较好,断裂比强度在31 cN·tex-1以上,更受纺织企业的青睐。另一方面,进口棉花价格较国产棉价格低是常态,国内外棉价倒挂现象增加了纺织企业使用国产棉的生产成本。多种原因造成国产棉花市场不景气。

3.5 棉花生产风险大,效益不稳定

棉花生产正常年份,棉花价格受国际国内市场影响,振幅较大,效益不稳定。另外,河南省秋季多雨,而此时正是棉花的吐絮期,经过雨淋的棉花纤维品质严重受损,出售难;加上雨季棉花中下部烂桃严重,产量受损,棉花种植效益降低。

3.6 棉纤维替代品多

随着全球化学纤维生产进一步向中国转移,纺织技术的进一步发展,中国已经成为世界最大的化学纤维生产国,化学纤维产量占据全球总量的60%以上。2006年中国化学纤维产量为2 025.47万t,2015年中国化学纤维产量为4 737万t,10年间中国化学纤维产量翻了一番多[9]。化学纤维产品的快速发展一定程度上替代了棉花在纺织业的作用。

4 生产建议

4.1 研发全程机械化配套装备

植棉全程机械化是稳定发展中国棉花生产的重要措施之一,是棉花生产发展的必由之路,是中国棉花未来生产的发展方向。河南省地势平坦,有利于棉花机械化生产。目前,河南省棉花田间管理耕地、整地、播种和病虫害防治等可以用机械或半机械化操作,但是机械化收花仍是目前棉花全程机械化的瓶颈。因此,建议引进、研发适应我国棉花种植模式的小型采棉机具,以减少购机的成本压力,降低采棉综合成本。

4.2 选育适合机械化生产的棉花品种和栽培模式

河南省目前推广种植的品种繁多,都是基于精耕细作的技术而选育的,不适合棉花机采。改变棉花育种目标和区试评价标准,培育优良的棉花品种实行规范化种植,是推广棉花机械化采收的关键所在。适合机采棉花品种要求[10-11]:果枝始节位离地面20 cm以上、果枝略短、植株矮、株型紧凑,早熟性好、抗病性强、抗倒能力强、对催熟落叶剂敏感,纤维较长,成铃相对集中、吐絮集中、吐絮畅、含絮力适宜。

为适应黄河流域机械化一次性采收的作业技术要求,必须改变现有的栽培模式,建议参考以下关键技术环节的栽培技术方案[12]:(1)选用综合表现优良的早熟(生育期在120 d以内)品种及适当晚播。(2)高密度种植。种植密度为每666.7m25000~6 000株。(3)缓(控)释肥集中深施。使用缓(控)释肥,随播种将全生育期所需肥料一次性深施。(4)化学控制株高、塑型。整个生育期内化控5次:现蕾初期、盛蕾期、初花期、盛花期、花铃期,根据棉田生长情况喷施缩节胺,每666.7m2每次 1~3 g。(5)早打顶控果枝。7月15日左右打顶,将棉花单株果枝控制在8个左右。(6)脱叶催熟。在日龄40 d以上的棉铃占棉铃数的60%以上时,喷施乙烯利等催熟脱叶剂。

4.3 整合一家一户土地,成立新型经营主体

我国黄河流域棉花生产长期以来都是以一家一户小规模种植为主。这种组织形式不适合农业机械化的要求。因此,为了实现棉花产业化,必须要有规模经营,应倡导在农民自愿的基础上,组成专业合作社等形式合作经济实体,实行合作经营、规模种植。国家可通过提高棉花良种补贴、生产资料补贴、农机购置补贴等政策,推动棉花种植机械化,调动广大农民的植棉积极性,稳定棉田面积。