云南省褐飞虱早期迁入虫源及其发生大气背景分析

2018-09-28包云轩孙思思谢晓金陆明红刘万才

包云轩,尚 洁,孙思思,谢晓金,陆明红,刘万才

1 南京信息工程大学气象灾害预报和评估协同创新中心/南京信息工程大学,南京 210044 2 江苏省农业气象重点实验室/南京信息工程大学,南京 210044 3 农业部全国农业技术推广与服务中心,北京 100125

褐飞虱,Nilaparvatalugens(stål),是东亚和东南亚地区水稻生产上危害性最强的害虫之一,通过直接吸取水稻的液态营养物质和传播水稻草丛状矮缩病、锯齿矮缩病等病毒而导致水稻严重减产[1],具有群聚性、远距离迁飞性和灾变突发性等特点[2]。褐飞虱的生存和繁殖需要合适的温度和水稻寄主,为了寻找合适的栖息地,褐飞虱每年在东南亚和东亚地区进行季节性的南北往返迁飞[3- 5]。每年3月—5月褐飞虱从东南亚地区开始北迁进入中国境内的华南和西南稻区,繁殖一代后继续向北迁飞扩散,从南向北每增加两个地理纬度,褐飞虱的年发生减少一个世代,其中云南地区的褐飞虱可繁殖8—9代。从4月下旬到8月上旬,褐飞虱约发生5次重大北迁过程,繁殖的后代可覆盖中国乃至日本和朝鲜半岛的整个东亚水稻生长区。8月底9月初,褐飞虱开始向南回迁至温度较高的地区,发生2次重大南迁过程;10月底,大多数褐飞虱种群迁飞至境外可以安全越冬的地域[3,6- 9]。

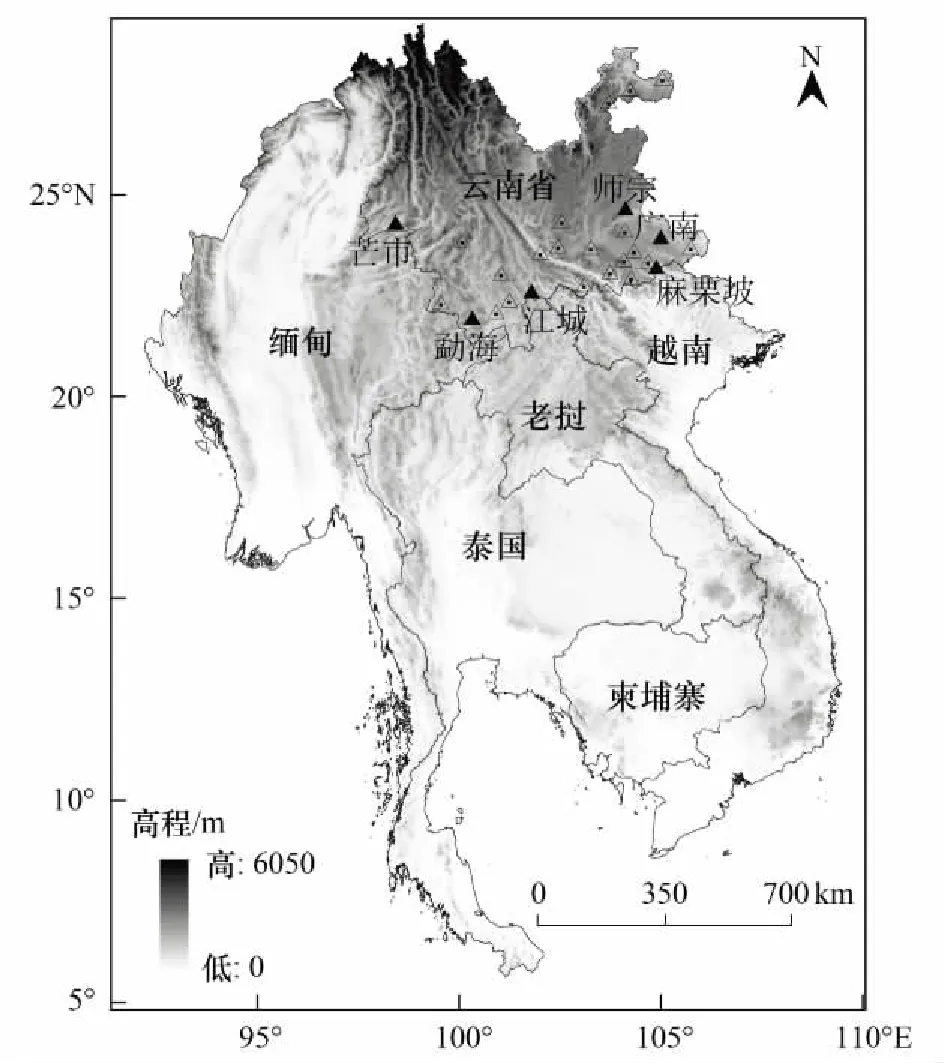

中国的温带、亚热带和热带大部分地区无法为褐飞虱提供合适的越冬条件,每年的初始褐飞虱迁入种群大多为3月底从中南半岛北迁进来的境外虫源。云南省地处低纬度高原地区,与越南、老挝、缅甸等地接壤(图1),错综复杂的地形地貌使得省内温度的水平、垂直分布差异较大,也造就了云南水稻种植制度的多样化。云南中部和东北部为一季中稻区,西南部和南部是双季稻区,早中晚稻混栽,终年有水稻生长[10],这为褐飞虱的北迁提供了栖息地,每年3月开始褐飞虱陆续迁入云南南部和东南部地区,趋集于当地的早稻和早栽中稻上繁殖为害,对云南本地的水稻生长造成严重危害,并为当年更北纬度的中国境内褐飞虱的爆发成灾积累了初始虫源[11]。云南因其特殊的地理位置,与广西并列东南亚境外虫源北迁进入中国的第一站,但是由于地形复杂、科研力量薄弱、测报数据缺乏等原因,对云南省褐飞虱迁飞路径尚未有系统的研究,本文根据云南省现有的褐飞虱灯诱数据记录,对云南省早期迁入种群的迁飞路径进行分析,追溯境外虫源地,可以根据虫源地褐飞虱生物型和抗药性实现褐飞虱的源头治理,对当年中国褐飞虱的爆发预警具有重要意义[11]。

目前,对于国内外稻飞虱的轨迹模拟[11- 16]多采用HYSPLIT模式(the Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model),该模式依赖天气预报模式提供的风场,追溯迁飞昆虫的迁出虫源地、迁飞路径和降落区。为了更全面地反应不同尺度天气过程对褐飞虱起飞、空中飞行和降落的动力作用,本文采用WRF-Flexpart耦合模式对褐飞虱的迁飞轨迹进行数值模拟。包云轩等[14]对WRF- HYSPLIT和WRF-Flexpart两种轨迹模式进行了比较研究,表明WRF-Flexpart模式在计算轨迹的过程中较WRF-HYSPLIT多考虑了对流参数、地表胁迫和各种地形参数,能更客观地反应各轨迹参数的起伏变化;刘垚等[17- 18]利用WRF-Flexpart耦合模式对复杂地形条件下褐飞虱迁飞进行了数值模拟,表明该模式适用于褐飞虱迁飞轨迹的模拟,并且能较好地反应地表物理过程、大气湍流结构和地形起伏对褐飞虱种群迁飞的影响。

近年来,由于全球气候变暖、水稻耕作制度变化和褐飞虱自身抗药性増加,褐飞虱迁飞规律和区域性降落特征已发生明显的变化,其迁出虫源地、迁飞路径、降落区均变得更为复杂[19]。本文根据云南省褐飞虱灯诱逐日数据,通过分析选取合适的年份、站点,利用WRF-Flexpart耦合模式对选取的个例灯下高峰日进行轨迹模拟,结合迁飞期间的大气环流形势和天气背景分析,明确近年来云南早期褐飞虱迁入种群的虫源地分布状况,探讨种群迁入和降落的大气背景,以期为褐飞虱的跨境监测、源头治理提供科学依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 资料来源

(1)虫情资料:褐飞虱虫情数据由全国农业技术推广服务中心提供,整理可得到云南省褐飞虱逐日灯诱数据。

(2)气象资料:为美国国家环境预报中心(NCEP)提供的FNL气象再分析资料,空间分辨率为1°×1°,时间间隔为6 h。

(3)地理信息图层:STRM90 m高程数据来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn)。

1.2 研究方法

1.2.1 个例选取

图1 研究区域地形概况及站点分布图

褐飞虱在云南省南部极少数地区存在越冬虫源[20],这些虫源不足以在广大稻区内爆发成灾,每年7月下旬主害代的发生情况取决于4—5月跨境迁入代的虫源基数,前期迁入峰早、迁入峰多、迁入量大往往会导致褐飞虱的大发生[21- 22]。

云南省地处中国西南地区,因地势复杂、科研力量薄弱等原因导致云南省褐飞虱灯诱测报数据缺乏,从1999开始才陆续有站点记录数据,2009年有记录数据的站点增加至15个,2012年最多达到22个站点,且有站点缺测情况,所涉及的26个观测站点的分布情况如图1所示。考虑到数据在时间上的完整性和空间上的代表性,根据2009年发布的《稻飞虱测报调查规范》[23]对灯下高峰期及高峰日的定义,结合实际虫情发生情况,以4—5月份期间褐飞虱单灯单日虫量过100头、连续几年有有效数据、站点基本覆盖云南全省为标准,筛选出了勐海、芒市、江城、师宗、麻栗坡、广南6个代表性站点。结合图1可见,空间上,选取的站点分布在云南南部、东部以及西部,位于北部的站点每年的有效灯诱数据少于10头,可以认为对本省褐飞虱分布及其危害影响不大而不予考虑,因此所选站点基本覆盖发生区每个方位,具有一定的代表性;时间上,因为2014年云南省褐飞虱早期虫量整体偏少,故选取2013年、2015年和2016年3年的数据,详细的站点情况及个例虫情参见表1。

表1 用于云南省虫源地追溯的6个代表性站点的虫峰简况

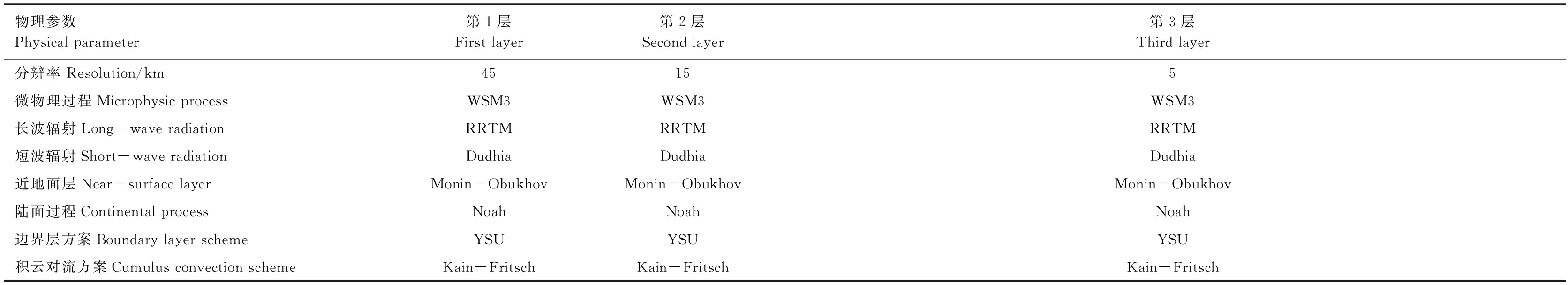

1.2.2 WRF模式及参数化方案

WRF(Weather Research and Forecasting Model)模式是由美国环境预测中心(National Center of Environmental Prediction in USA, NCEP)和美国国家大气研究中心(National Center of Atmospheric Research in USA, NCAR)等科研机构联合开发的一种统一的中尺度天气预报与研究模式[24]。该模式为完全可压缩及非静力模式,采用Fortran90语言编写,模式水平方向采用Arakawa C网格点(重点考虑1—10 km),垂直方向采用地形跟随质量坐标,在时间积分方面采用三阶或者四阶的Runge-Kutta算法,是改进从云尺度到各种不同天气尺度的重要天气特征预报精度的工具。本文应用WRF V3.7 模式版本,设置双向三重嵌套,模拟采用NECP提供的1°×1°分辨率的FNL全球气象再分析格点数据作为初始场,积分时间步长为180 s,结果每1 h输出1次,以最内层嵌套区域输出的物理量场进行分析计算,模式配置及参数化方案见表2。

表2 WRF模式配置及方案选择

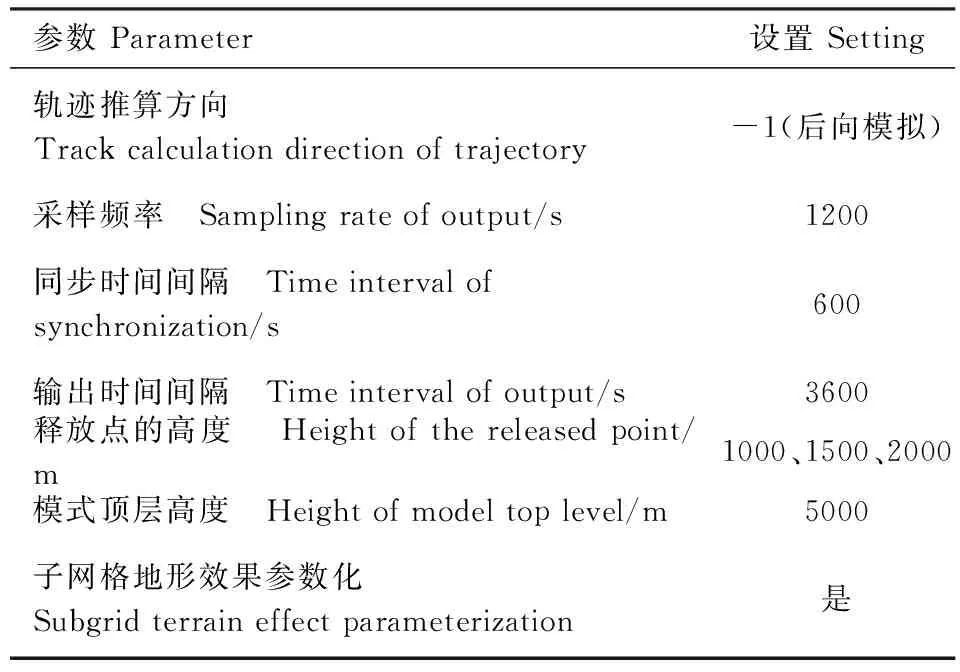

1.2.3 Flexpart模式及参数设置

对于大气流场的变化,大多数数值模式采用欧拉法来计算,但是欧拉法侧重于整个流场的变化,忽视了其中流点的个体变化和移动,因此只能不断向前模拟,难以探究流点的起源。此外,当研究的对象没有足够密集、足够细小到能称之为微气块时(如:褐飞虱),本身就是针对连续流体而设计的欧拉法更难胜任。Flexpart模式是一种拉格朗日粒子扩散模式,由挪威大气研究所(Norwegian Institute for Air Research,NIAR)开发,适用于大范围的大气传输和扩散过程[25- 27],可以通过后向运算来确定对于测定排放源有潜在影响的分布区域。不同于欧拉计算方法,拉格朗日法以研究单个流体质点运动过程作为基础,综合所有质点的运动,再去构建整个流体的变化。Flexpart模式之所以有比较好的模拟效果,是因为它并没有采用复杂的化学过程,而是使用数值模式中常用的参数化方案思想,结合拉格朗日法的动力学特点。进而实现了对示踪物准确、高效的模拟。最初的Flexpart模式采用欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)预报数据作为输入场来构建大气环流背景,但是由于数据的分辨率较低。很多时候对中尺度甚至小尺度范围内的研究并不适用,于是就有了WRF-Flexpart耦合模式。

WRF-Flexpart耦合模式使用WRF模式输出的气象背景场驱动Flexpart模式,设置褐飞虱降虫地为起点,采用后向模拟,可以获得不同站点释放褐飞虱的连续位置,将输出的聚类轨迹导入ArcGIS中,利用GIS空间分析法对不同站点的各时刻褐飞虱位置点进行拟合,即可得到褐飞虱的迁飞轨迹,追溯到褐飞虱的虫源地[21]。本文采用Flexpart-WRF v3.7模式[28],计算云南春季褐飞虱回推12、24 h和36 h的轨迹,模式释放的起止时间、释放点的经纬度、释放种群数量等参数由站点具体情况设定,模式参数设置详见表3 。褐飞虱春、夏季迁出高峰通常出现在日出前或日落后,呈现“晨昏双峰型”[3,29- 30]。经查询,2013、2015和2016年6个站点在4—5月份的日出时刻介于06:13—7:08之间,日落时刻介于19:27—20:05之间,因此模式假设:(1)褐飞虱在日出前1 h内和日落后1 h内起飞,设置释放时间为当日05:00至前一日21:00之间,飞行时间持续36 h[29,31];(2)褐飞虱迁飞高度因季节不同,夏季飞行高度集中在1500—2000 m[31],最高高度不超过高空中15℃层所在高度,各站点的释放高度结合该站点的海拔高度确定;(3)轨迹终止点必须在水稻种植区,且该稻区内水稻生长正处于生长后期;(4)回推轨迹落点区的褐飞虱正值迁出高峰。

表3 WRF-Flexpart 模式耦合计算参数设置

2 结果与分析

2.1 高峰日回推轨迹

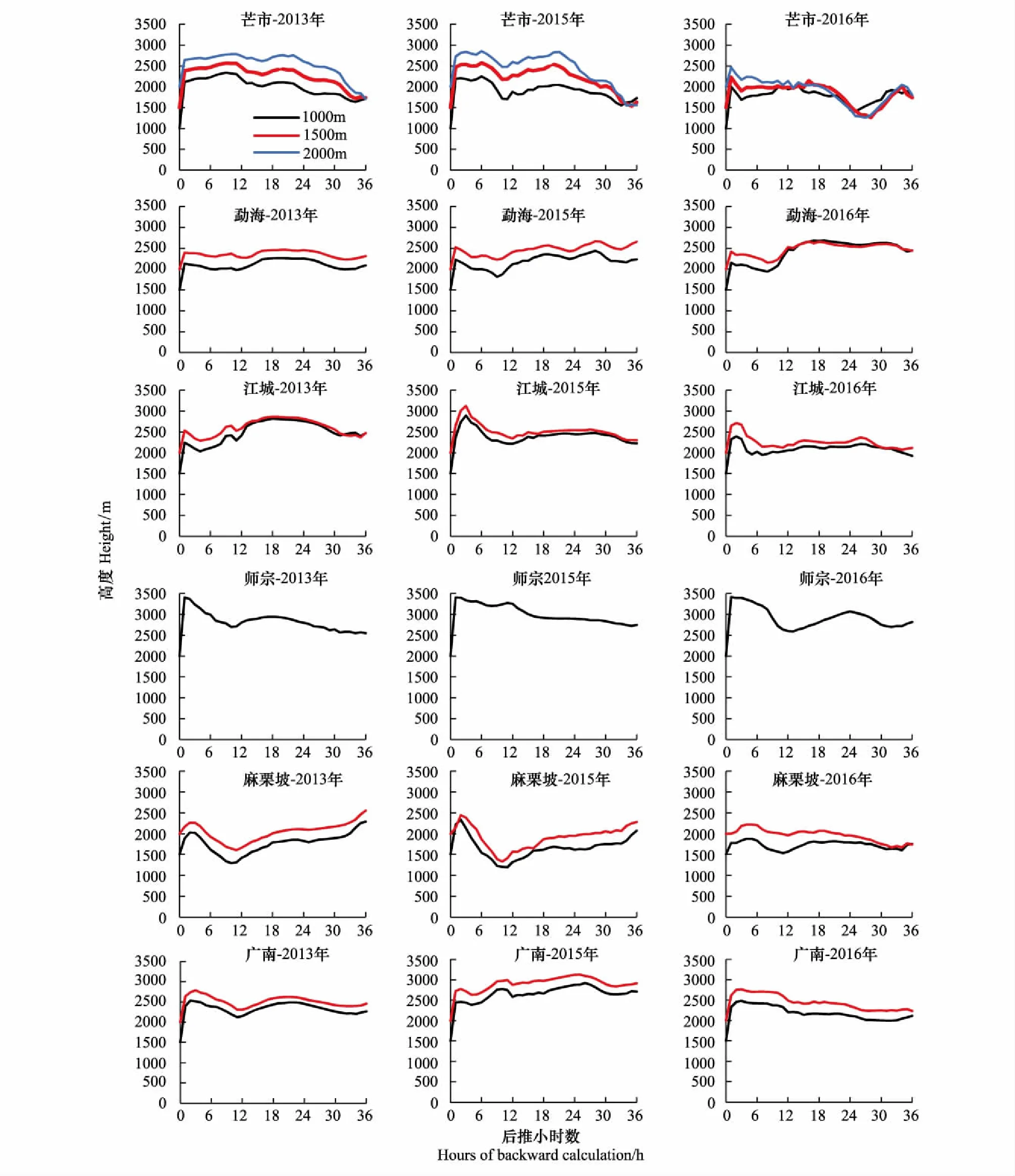

根据云南省2013、2015和2016年3年的褐飞虱逐日灯诱数据,结合褐飞虱相关生物学和行为生态学特性,选取轨迹计算相关参数,如起飞、降落时间和迁飞高度等,利用WRF-Flexpart耦合模式模拟了6个站点高峰日不同高度层的迁飞轨迹(图2)。图2中用不同颜色代表不同年份、不同释放高度的迁飞轨迹,为了便于分析,每个站点同一年同一释放高度线条颜色保持一致;根据各站点的海拔高度,芒市设置1000、1500 m和2000 m 3个释放高度,师宗设置2000 m释放高度,其余站点均设置1500 m和2000 m释放高度;轨迹中的点从站点开始依次每小时回推,累积回推出12、24 h和36 h前的虫源地,据此可得到各站点褐飞虱发生高峰日回推12、24、36 h的虫源地。6个代表性站点的高峰日虫源地基本可以代表当年云南早期褐飞虱的来源,结合相应时段的天气背景,可以分析褐飞虱的降落机制。

图2 2013年、2015年、2016年各站点高峰日褐飞虱回推36 h迁飞轨迹

芒市位于云南省西部,3年早期迁入的褐飞虱均来自缅甸西部,不同高度层从降虫区到虫源地之间轨迹走向基本重合,说明褐飞虱迁飞基本上受气流胁迫作用所致:12 h和24 h回推轨迹落点分别处于缅甸中部、西部,36 h的回推轨迹略有不同,其中2013年和2015年36 h轨迹回推至缅甸西部,2016年36 h轨迹回推落点在孟加拉国,从某种程度上孟加拉国存在直接为我国提供虫源的可能;勐海位于云南的南部,3年褐飞虱高峰日回推轨迹落点缅甸东部到西部均有,12 h的轨迹落点在缅甸东部,24 h和36 h虫源地显示为缅甸中部、中部偏西,虫源轨迹基本一致;江城位于云南南部,褐飞虱轨迹随释放高度的变化基本不发生偏移,2013年12、24 h和36 h 3个时次的虫源地依次为缅甸东部、中部和中西部,2015年为缅甸东部、东南部和西南部,2016年分别为老挝北部、老挝西北部和泰国西北部,虫源地随时间延长向东南方向发生偏移。和江城类似,位于云南东部的师宗3年高峰日回推12、24 h和36 h 3个时次的虫源地各不相同,2013年依次为云南中南部、缅甸东部偏北和缅甸中部,2015年为云南中南部、缅甸东部和和缅甸西南部,2016年分别为越南北部、老挝东北部和泰国东北部。麻栗坡虫源地随时间延长向西南方向发生偏移:2013年虫源来自越南,2015年12 h和24 h虫源来自越南北部、36 h虫源地落点为云南西南部,2016年12、24 h和36 h回推落点依次为越南北部、云南南部和缅甸东部。广南2013年24、36 h虫源分别来自缅甸东部和中部,2015年36 h虫源落在缅甸东部,其余时段的虫源均来自云南省内。综上所述,近年来云南地区早期褐飞虱境外虫源主要来自缅甸,部分来自老挝和泰国,少数来自越南,还有极少量来自孟加拉国。

云南地形起伏变化明显,地表胁迫作用对褐飞虱迁飞高度有一定的影响,WRF-Flexpart模式考虑了低层大气的湍流结构、地表物理过程和地形环境对不同高度三维流场的影响。本文根据站点的海拔高度,分别模拟了1000、1500、2000 m 3个不同释放高度的褐飞虱回推轨迹,并对迁飞高度的变化进行了拟合(图3)。可以看出,迁飞高度随释放高度的增加而增加,在释放高度分别为1500 m和2000 m时,褐飞虱迁飞高度的起伏趋势表现出较好的一致性,这表明在1500 m至2000 m这个高度层内,系统性垂直气流对不同褐飞虱种群迁飞的影响得到了较一致的反映。值得注意的是,在芒市1000 m释放高度的时候,迁飞高度的起伏变化较大,这说明模式不仅较好地反映了系统性垂直气流的影响,而且更客观真实地反映了下垫面起伏对其上层三维流场和种群迁飞的影响。此外,经过计算分析,当释放高度为1500 m时,褐飞虱迁飞的平均高度和盛行高度分别为2167.1 m和2216.3 m;而当释放高度为2000 m时,这两个值分别为2454.5 m和2489 m,说明WRF-Flexpart模式在计算迁飞轨迹的时候考虑了不同释放高度的差异(图3)。

2.2 降虫期大气背景场分析

褐飞虱体积微小,自身飞行能力只有0.3 m/s左右,通过适应和利用大气环境来完成种群的迁移和繁殖[32]。在合适的大气环流形势和天气条件下,褐飞虱能够主动升空、在高空随气流集群远距离迁飞,其迁飞活动受到气象条件的显著影响。云南省地处青藏高原南麓,向南延伸为中南半岛,西临孟加拉湾,东望中国南海,特殊的海陆分布以及复杂的地貌形成了云南特殊的立体气候背景,既受到东亚季风的影响,也受到西南季风的影响,还不时受到来自南海和孟加拉湾热带气旋的侵扰。

图3 各站点高峰日当日09:00开始逆推36 h的不同时次褐飞虱迁飞高度的变化曲线

通过对2013、2015和2016年云南6个站点高峰日降虫的大气背景进行分析,发现云南省早期褐飞虱迁入发生的降虫期的大气背景大体相似,故本文选取2013年5月22日至26日的一次迁飞过程进行大气背景分析,背景场包括位势高度场、风场、垂直速度场、温度场和相对湿度场。因云南属高原地形,平均海拔在1000 m以上,地面气压接近850 hPa,因此,主要对850 hPa高度层进行天气背景分析。

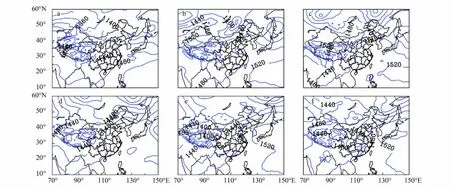

2.2.1 位势高度场

从大尺度大气环流来看,中国地处亚洲季风区,南亚季风和东亚季风的南北进退为褐飞虱通过长距离迁飞进出中国和东亚其他地区提供了便利条件。结合2013年5月21日至26日的位势高度场(图4)可以看出,5月份东南亚地区主要受印缅低压控制或影响,虫源区位于低压系统的东部或东侧,从地面到低层大气均盛行强上升气流,有利于褐飞虱种群的起飞迁出;同时高空有西南气流盛行,有利于起飞后的褐飞虱种群从虫源区向东北方向的中国西南稻区输送。

图4 2013年5月21—26日850 hPa天气形势

2.2.2 风温场

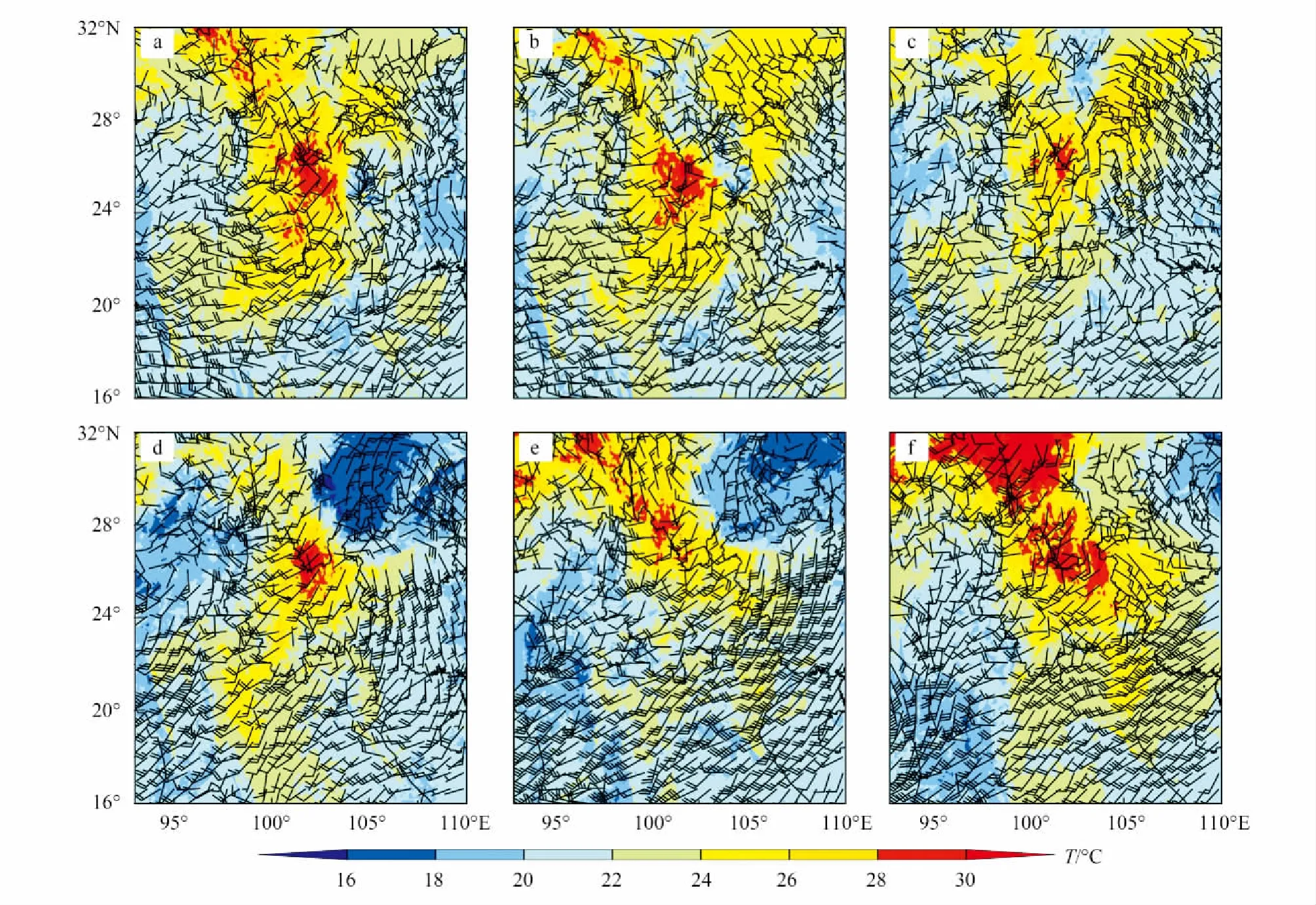

风和温度是影响褐飞虱迁飞活动的两个主要因素,褐飞虱因其主动迁飞速度远小于空中水平气流的速度,因而只能顺风迁飞,迁飞方向与风向保持一致。温度是决定褐飞虱能否起飞的关键因子,一般来说,褐飞虱在温度处于15—25℃左右最有可能起飞,上升到一定的温度层(18℃层所在髙度)之后开始进入平飞阶段,空中飞行的最低气温阈值为15℃,低于此温度便可能迫降或降低飞行速度,甚至直接降落[31]。

图5给出了2013年5月22日—26日850 hPa云南地区20:00的风温场分布,从风向上来看,850 hPa高度上东南亚地区主要盛行西南风和东南风,缅甸地区主要盛行西南风,可以为虫源输送至云南南部提供动力,这与虫源地回推轨迹(图2)的模拟结果相吻合。从温度条件上看,22日、24日、26日主迁峰期间云南全省温度高于20℃,而西南地区的四川西南部、贵州大部等地受低温胁迫,形成水平方向以东北或偏东风为主、垂直方向以下沉气流为主的“低温屏障墙”,使得空中迁飞种群遇“墙”降落或“反弹”降落。因此,此次迁飞过程的主要迁入地为云南地区。26日之后,随着低温区逐渐向南、向西加强扩展,云南东南部和中部等地区逐渐受到低温胁迫作用,不太有利于褐飞虱的迁入,本次迁飞过程基本结束(图5)。

图5 2013年5月21—26日20时云南850 hPa风温场

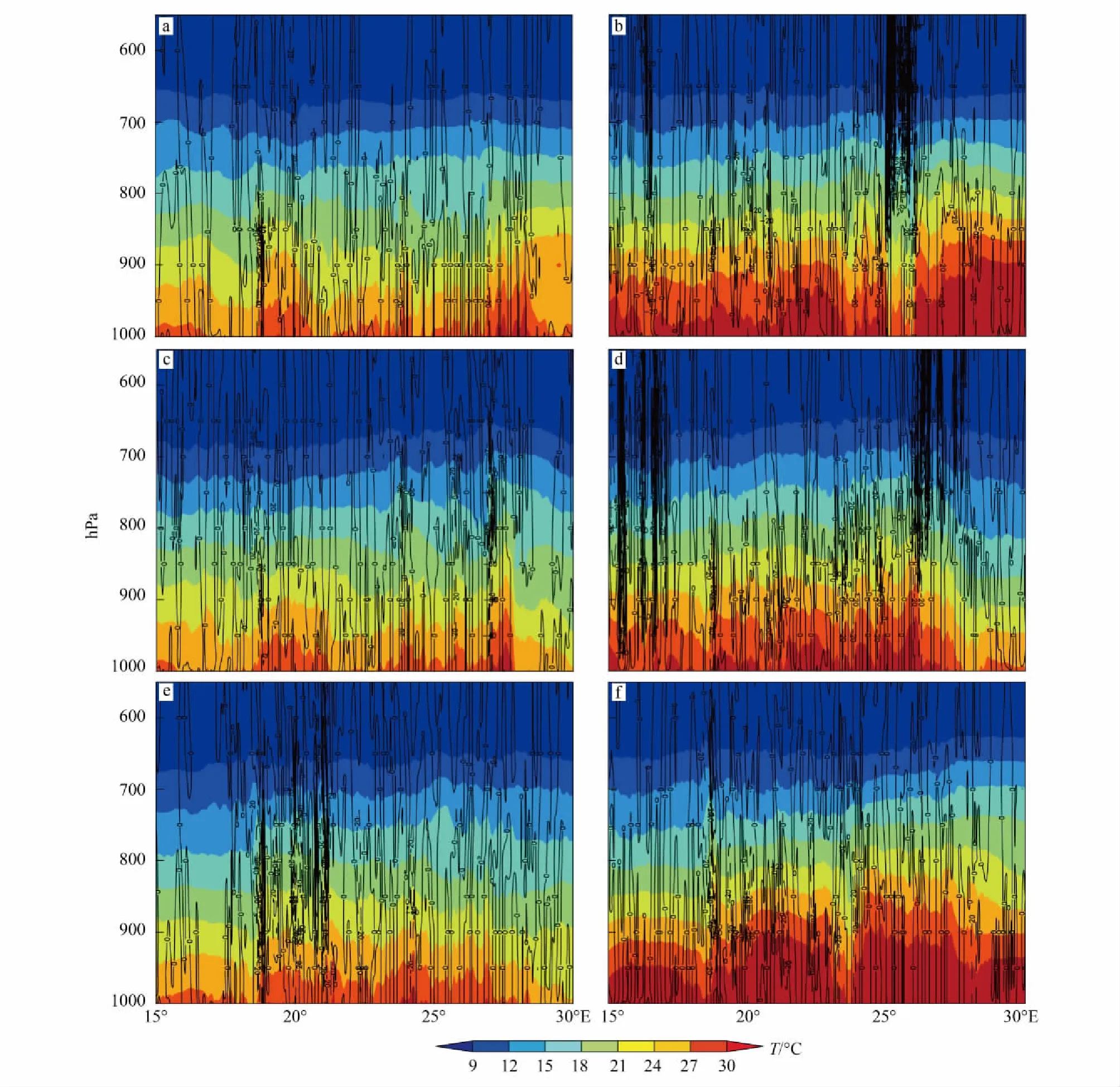

2.2.3 气温、垂直速度和相对湿度的垂直分布

褐飞虱的降落行为是主观和客观因素综合作用的结果,如果能寻找到适合取食和繁衍的水稻田,褐飞虱将主动降落;如果虫汇区迁飞层至地表有下沉气流存在,或者有降雨的冲刷,或者种群飞行时间过长且虫体脂肪能消耗将尽,或者种群飞行所经区域的温度低于15℃等褐飞虱则容易产生迫降[29]。

从图6、图7中可以看出,850 hPa(约1500 m)褐飞虱最适宜迁飞层的温度都不存在低温胁迫。3个迁入高峰期迁飞过程发生区内,种群能迁飞的温度层上限(15℃层)变化于940—2500 m,平均高度为2000 m;最适宜迁飞层(18℃层)变化于950—2080 m,平均高度为1462 m;迁飞层下限(21℃层)变化于150—1800 m,平均高度为987 m。从虫源区到降虫区。虽然迁飞层顶、最适宜迁飞层和迁飞层底高度在中途有一些起伏变化,但总体趋势是迁飞高度在逐渐由高走低并最终降至300 m以下,直至迫降地面。

从图6、图7中还可以看出,垂直速度场上,在(16—22°N,94—102°E)范围内,先后存在着不同强度的上升气流(图中虚线);在(23—25°N,100—105°E)范围内,先后存在着不同强度的下沉气流(图中实线)。而前者对应着虫源区,后者对应着降虫区,这表明虫源区的上升气流促使了虫源的迁出、而降虫区的下沉气流促使了种群的降落,垂直气流在此次迁飞过程中起了明显的正向促进作用。

图6 沿25°N气温(℃)和垂直速度(cm/s)的纬向剖面图

图7 沿105°E气温(℃)和垂直速度(cm/s)的经向剖面图

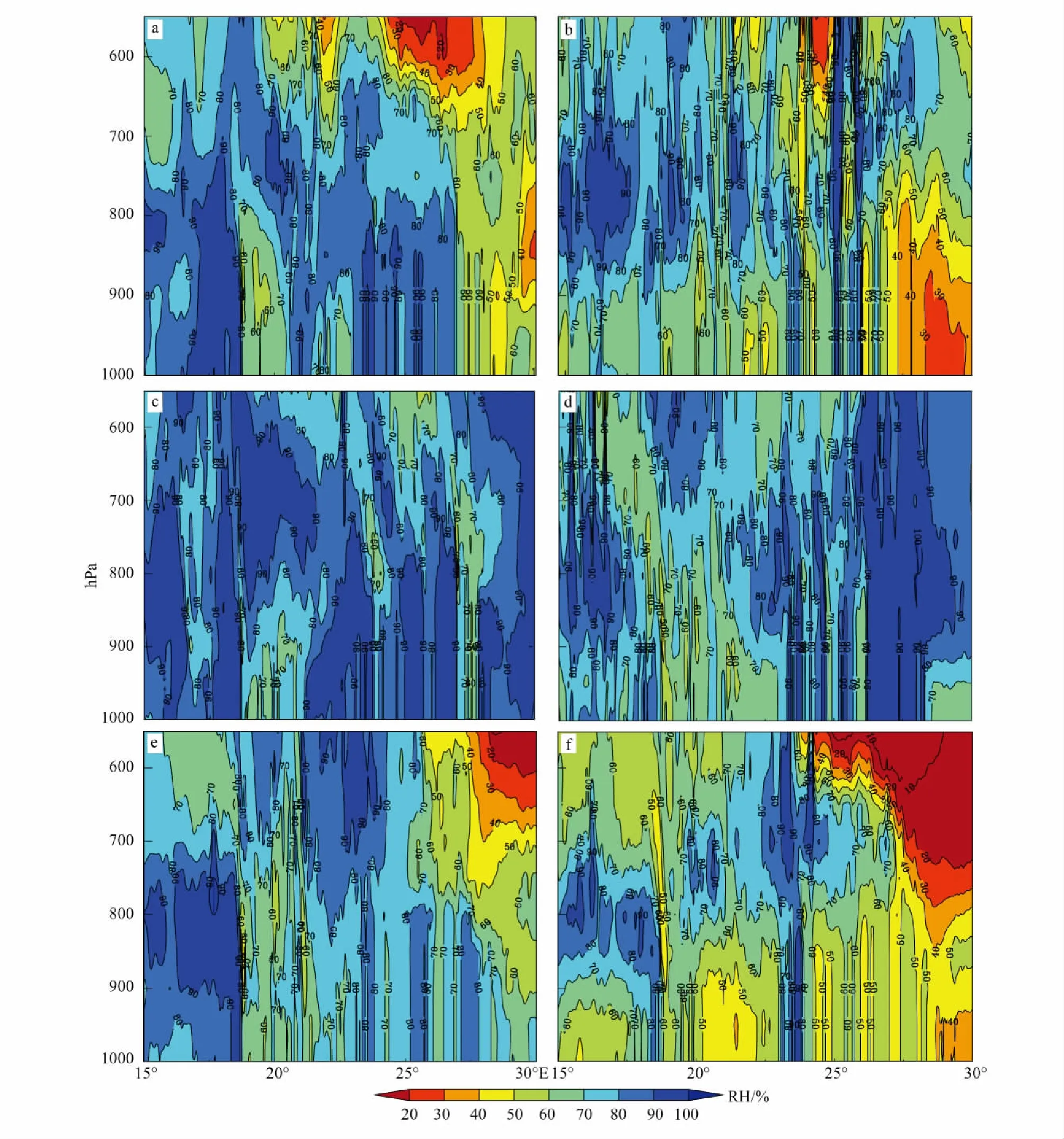

有研究表明:当夏季稻田相对湿度在75%以上或春秋季稻田相对湿度在40%以上时,有利于褐飞虱种群的增长[3];而空中夏季相对湿度在60%以上或春秋季相对湿度在40%以上时,均有利于褐飞虱种群的迁飞[33]。从图8、图9所示的相对湿度场上来看,此次迁飞过程中,以温度场15℃层作为迁飞顶层向下至地表的各时次各区域(图6、图7)三维空间内,相对湿度均大于50%,因此,相对湿度对此次过程褐飞虱种群的迁飞不构成水分胁迫。

图8 沿25°N相对湿度(%)的纬向剖面图

2.3 虫源地水稻生育期状况

云南地处青藏高原的东南侧,西部接壤缅甸地区,东部和南部紧靠老挝、越南,常年受东亚季风和西南季风的双重影响,独特的地理位置和气候条件,使得云南早期迁入虫源主要来自缅甸和金三角地区,缅甸是云南春季褐飞虱迁入的主要虫源区。

图9 沿105°E相对湿度(%)的经向剖面图

素有“稻米之国”美誉的缅甸,是世界上第7大水稻生产国,土地肥沃,地形平坦,大部分地区属热带热带季风气候。就气候条件来说,缅甸水稻可周年生长,能栽植三熟稻,但因雨水分布和水利设施等原因,多数地区每年只栽植一季稻,在灌溉水源良好或雨季后有积水存在的地方栽植二季稻,有较好人工灌溉设施的地方才栽植三季稻。历史上,缅甸水稻主要种植一季,生产季节从5月至11月,称为“雨季稻”,自1992年以来,缅甸政府采取兴修水利、减轻田税等多种措施,大力推广夏季稻,以充分利用12月至次年4月较好的天气进行旱季稻的栽种。通过多年来缅甸政府对土地政策的调整和大力投资水利水库建设,缅甸的旱季稻实现从无到有的质的飞跃,每年1月份播种,5月份收割,2007年旱季稻的种植面积达到23万hm2[34]。

每年4—5月为缅甸旱季稻的黄熟期,为了寻找新的取食环境和栖息地,褐飞虱种群会大规模地起飞迁出,而此时正是云南一季中稻的移栽时段,该时段的水稻可以为褐飞虱的北迁提供食料和栖息地。加上有利的大气环流形势和温度条件,导致了每年4、5月份东南亚境外虫源北迁进入云南为害,并为当年褐飞虱的发生积累了初始虫源。

3 结论与讨论

云南省毗邻缅甸、老挝、越南,与水稻种植大国泰国距离也很近,是境外褐飞虱进入中国西南稻区的第一站,研究云南褐飞虱的虫源地具有重要意义。近年来有些学者对云南稻飞虱发生规律和迁飞轨迹进行了研究[9- 10,12,21- 22,35],但研究多根据气象再分析场资料,利用HYSPLIT模式进行轨迹模拟,且研究对象大多为稻飞虱中的白背飞虱。随着气候变暖、水稻种植制度的改变和抗药性的上升,褐飞虱的虫源分布和降落结构相发生了复杂的变化,为了探明这些变化,本文采用WRF-Flexpart耦合模式模拟得到褐飞虱迁飞的相关参数,包括轨迹点所在经纬度、高度和该点所处的大气背景场等,将模式输出的聚类轨迹进行整合,再利用ArcGIS空间分析功能对各后向逆推时间段褐飞虱的三维迁飞坐标和路径数据进行曲线拟合,得到了不同时间段褐飞虱的聚类迁飞轨迹及不同释放高度上褐飞虱迁飞高度的变化特征,并根据褐飞虱的迁飞轨迹判断出褐飞虱的境外虫源地。WRF-Flexpart耦合模式在计算迁飞轨迹的时候,考虑了地表物理过程、大气湍流结构和地形起伏对褐飞虱种群迁飞的影响,通过一系列模拟和分析得到如下结论:

(1)云南省4—5月份早期褐飞虱迁入的主要虫源区是缅甸,部分来自老挝和泰国,少数来自越南,还有极少量来自孟加拉国。沈慧梅等[12,34]分析了2009年云南省白背飞虱早期迁入种群的虫源地范围,得到缅甸是云南春季白背飞虱迁入的虫源地的结论,这与本文中春季褐飞虱迁入主要虫源地为缅甸的结论是一致的。褐飞虱和白背飞虱均属同翅目飞虱科,但是两者在发生规律方面存在显著差异。白背飞虱初代虫源由南方热带稻区随气流逐代逐区迁入,发生时间要早于褐飞虱;白背飞虱在水稻分蘖盛期、孕穗、抽穗期发生较严重,而褐飞虱在抽穗扬花期发生最严重;最重要的是,褐飞虱的耐寒能力弱于白背飞虱,白背飞虱在我国海南南部和云南最南部地区终年繁殖,而褐飞虱在我国只有海南省南部可越冬,因此4—5月份云南省早期迁入褐飞虱大多数为境外直接进入虫源。

(2)这一时期,当释放高度分别为1500、2000 m时,褐飞虱的迁飞高度分别集中在2216 m和2489 m,平均迁飞高度分别是2167、2454 m,不同释放高度褐飞虱的回推迁飞高度的起伏趋势具有较好的一致性。但在释放高度较低的时候,迁飞高度的起伏变化较大,这表明模式不仅较好地反映了系统性垂直气流的影响,而且客观真实地反映了下垫面起伏对其上层三维流场和种群迁飞的影响。这与我们前期对国内褐飞虱迁飞过程研究所得的结论相吻合[14]。

(3)风场切变、低温屏障、气流垂直扰动和降水等因素是造成褐飞虱集中降落的直接原因。本文选取2013年5月22—26日发生在云南勐海、麻栗坡和广南的一次典型褐飞虱迁入过程,分析了大气背景场对迁飞的影响,结果表明:受印缅低压控制或影响,高空有从境外虫源区至云南降虫区有西南水平气流作为种群输送动力;温场在降虫区东北侧有“低温屏障墙”存在;垂直速度场上虫源区有上升气流促使种群起飞迁出,降虫区有下沉气流促使种群降落;弱降水形成的拖曳下沉气流对降虫十分有利;相对湿度场对此次迁飞过程不形成任何胁迫。因此,此次过程的大气动力、热力和水分条件都有利于云南稻区褐飞虱虫源的迁入和降落。

近年来随着东南亚地区水稻灌溉条件的改善,老挝、缅甸等国家北部的一些地区在1—4月份的旱季也可以顺利种植水稻,而5月份中下旬云南水稻处于一季中稻移栽阶段和分蘖初期,为褐飞虱的北迁提供了丰富的食料和适合的栖息地,加上合适的大气背景,为褐飞虱的早期迁入提供了有利条件。2013、2015和2016年云南地区早期(4—5月)褐飞虱迁入的虫源地与2009年相比发生了一些变化[31],为了有效防治褐飞虱迁入在西南稻区第一站云南的危害,必须根据虫源地褐飞虱发生规律和种群迁出动态,开展行之有效的早期预警和短期异地预测,合理防控,以减轻褐飞虱种群迁入下游稻区为害水稻造成的减产。