从陕西历史博物馆藏唐代狩猎文物看中西文化交流

2018-09-20田卫丽

田卫丽

狩猎,古代也称为“田猎”“畋猎”“游猎”“射猎”等,俗称打猎,源于先民的生产活动,是人类最早掌握的谋生技能之一。在原始社会,人类为了获取食物而想方设法猎取野兽。随着人类文明的发展,农业生产技术的改进,狩猎活动由猎取食物为主,逐渐地具有了娱乐、军事、体育等多方面的意义,成为习武练兵、强身健体、振奋精神、谋取收获的一项集体性的综合运动。

唐代狩猎之风盛行,以狩猎场面作为器物的装饰纹样便成为唐代艺术品中常见的表现题材,在墓葬壁画、陶俑、铜镜及金银器中均有所体现。本文试将实物与文献相结合,以陕西历史博物馆馆藏的一批唐代狩猎题材文物为例,分析这些文物中体现的外来文化特征,阐述狩猎活动中呈现的中西文化交流。

一、狩猎活动在唐代的盛行

唐代狩猎之风在中国历史上最为盛行,上自皇室贵族、文武百官,下至文人墨客、普通士兵,都非常喜欢出行狩猎。狩猎活动不仅是时人追求的一种休闲娱乐的生活方式,而且从中透露出唐人崇猎尚武、积极进取的时代精神。

唐代皇帝多数喜好狩猎。据史料统计,有唐一代22位帝王中有相关狩猎活动记载的占半数,其中尤以高祖、太宗、高宗、玄宗、武宗等为典型代表。《新唐书》记述了唐高祖一生参加狩猎活动多达数十次,有时一年狩猎两三次。太宗对狩猎更是情有独钟,在他执政期间,几乎每年都要狩猎。《唐会要》记载:“贞观五年(631)正月十三日,大狩于昆明池,蕃夷君长咸从。上谓高昌王麴文泰日:‘大丈夫在世,乐事有三:天下太平,家给人足,一乐也;草浅兽肥,以礼畋狩,弓不虚发,箭不妄中,二乐也;六合大同,万方咸庆,张乐高宴,上下欢洽,三乐也。”《大唐新语》载:“太宗射猛兽于苑内,有群豕突出林中,太宗引弓箭射之,四发殪四豕。”之后的高宗、玄宗继承先祖之遗风,嗜猎不辍。

古代以帝王为中心的狩猎活动并不是简单的娱乐,而是具有检阅武备和操练军队的性质,所以帝王的出巡也被称为“巡狩”。唐代政府遵循古制,进而形成了固定的狩猎制度,即狩田礼。这种狩田仪式活动在每年仲冬之前举行,皇帝亲自驾临,由兵部主持部署,百姓也可参与。因此唐代帝王把仲冬季节举行的田獵作为国家一项重要的活动,被纳入五礼之一的军礼之中。

上有所好,下必甚焉。唐代文献中关于中下层人士狩猎活动的记载颇多,如《太平广记》中提到“(刘众爱)少时,好夜中将纲断道,取野猪及狐狸等”,《朝野佥载》记“天后(武则天)时将军李楷固,善用榻索……将康鹿狐兔走马遮截,放绳搨之,百无一漏。鞍马上弄弓矢矛鞘如飞仙”。此外,我们从唐诗“紫髯胡雏金剪刀,平明剪出三騣高。枥上看时独意气,众中牵出偏雄豪。骑将猎向南山口,城南狐兔不复有。草头一点疾如飞,却使苍鹰翻向后”,“风劲角弓鸣,将军猎渭城。草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。忽过新丰市,还归细柳营。回看射雕处,千里暮云平”等中也可窥见一斑。

唐代女子同男子一样喜好骑马射猎。《新唐书·后妃传》载:“(武宗)每畋苑中,才人必从,袍而骑,校服光侈,略同至尊,相与驰出入,观者莫知孰为帝也。”诗人杜甫在《哀江头》诗中描写了官嫔射箭的情景:“辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。翻身向天仰射云,一箭正坠双飞翼。”王建在《官词》中描写宫女们猎游:“射生宫女宿红妆,把得新弓各自张。临上马时齐赐酒,男儿跪拜谢君王。”

唐代狩猎活动既有正规且规模庞大的帝王“狩田之礼”,又有随意灵活、不拘形式的小型打猎。当时不仅在两京设有大面积的皇家禁苑,畿辅周边均是狩猎之地,诸如长安周围的咸阳、渭川、三原、高陵、富平、沙苑、下邦、昆明池、骊山、华山、雍城、麟游、陈仓都曾是围猎场,至于东都洛阳周边龙门等处也是狩猎之地。

唐代狩猎的方式多种多样,有骑马射杀、围猎、网捕、索套、烟熏、火攻等,几种狩猎方式或单独采用,或配合进行。唐代狩猎四季皆宜,狩猎者大多骑马,随身携带弓矢、刀剑、绳索、网署及鹰、犬、猎豹等助猎动物。唐人猎获的主要动物有兔、鹿、獐、虎、豹、狐狸、野鸡、野猪等。

由上可见,唐代狩猎之风盛行,社会各阶层对狩猎活动极度热衷。唐人通过狩猎活动,既可使弓马不废,强身健体,又可休闲娱乐,丰富其社会生活。

二、唐代狩猎题材文物中反映的外来文化特征

唐代狩猎之风大兴,狩猎纹饰也成为唐代艺术中常见的表现题材,在墓葬壁画、陶俑、铜镜及金银器中都有所体现。这些狩猎题材文物不仅形象地反映了唐代帝王贵族的狩猎生活,更生动地体现了当时中西文化交流的时代特征。具体表现在以下几个方面:

1.胡人形象

“胡”,是中国古代对中原以外北部边境少数民族属地的泛称。隋唐时期,由于对外交流日趋频繁,当时把西域诸国人统称为“胡人”,因此所谓的“胡人”,特指居住在西域的突厥、吐蕃、粟特、波斯以及大食等族。唐代以西安为起点的丝绸之路是畅通中原地区与西域各国经济文化交流的纽带,西域胡人由此来到汉地,带来异域物种,传播异域文化,胡风胡俗深深地影响着大唐文化。

在唐代狩猎题材的文物中,有不少深目高鼻、满脸须髯、膀大身强、身着翻领袍服的胡人形象,显然带有异域特征。这些来自西域中亚的胡人受过调教猎兽驯禽的训练,是一种专业的驯技师,他们训练鹰犬非常在行,常以“猎师”身份陪侍主人狩猎。胡人是主人的骁悍爪牙,狩猎时既要会侦察猎物踪迹,使用猎网、猎夹驱赶套陷动物,又要防止主人猝然发生意外,起到侍卫作用。

陕西历史博物馆藏有一批胡人形象的狩猎文物,列举如下:

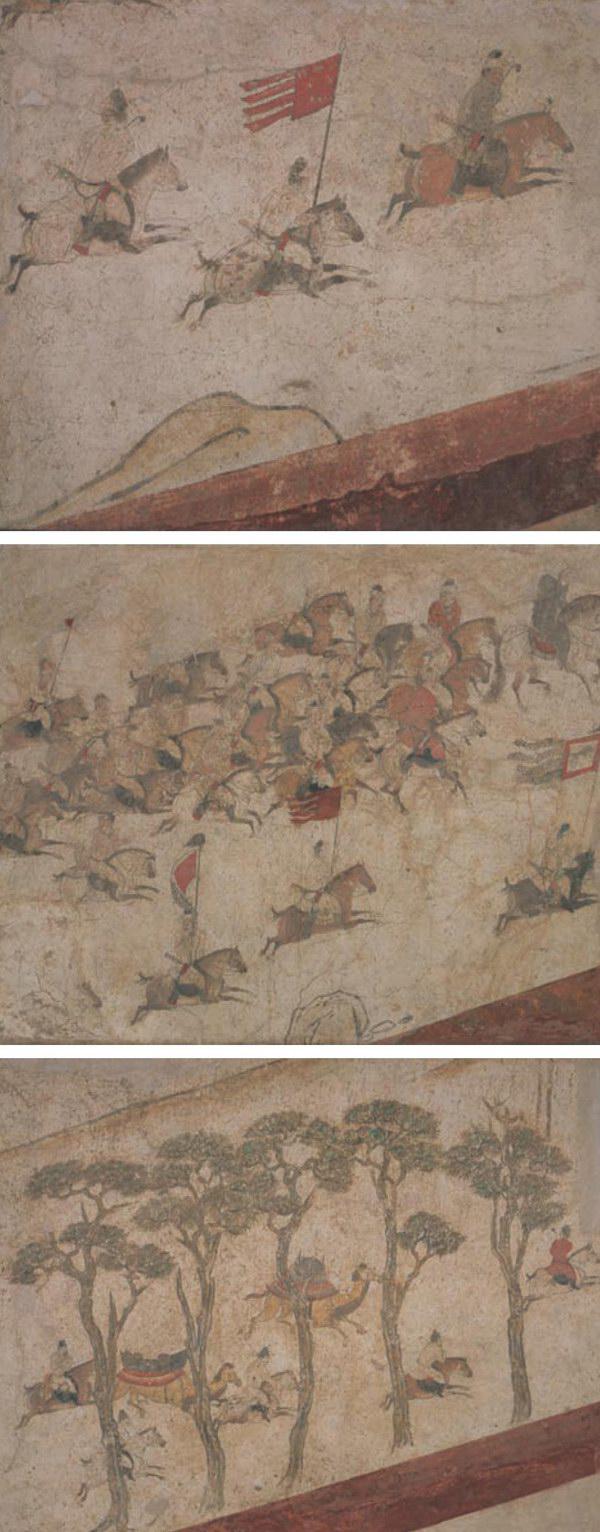

唐狩猎出行图(图一),1971年陕西省乾县唐章怀太子李贤墓墓道揭取,高209、通长277.5厘米。该图以远山近树为背景,描绘了近50个骑马人物、2匹骆驼组成的出行狩猎队伍,是一幅构思完整丰富、疏密排列妥善、笔法流畅自然的大型壁画创作。由于尺幅巨大,揭取时将其分割成了四块。在我们看到的唐代狩猎队伍中,其间的骑士多数深目高鼻,满脸髯须,从面貌上看,应为来自中亚的胡人。其形象栩栩如生,姿态传神,非常引人注目。

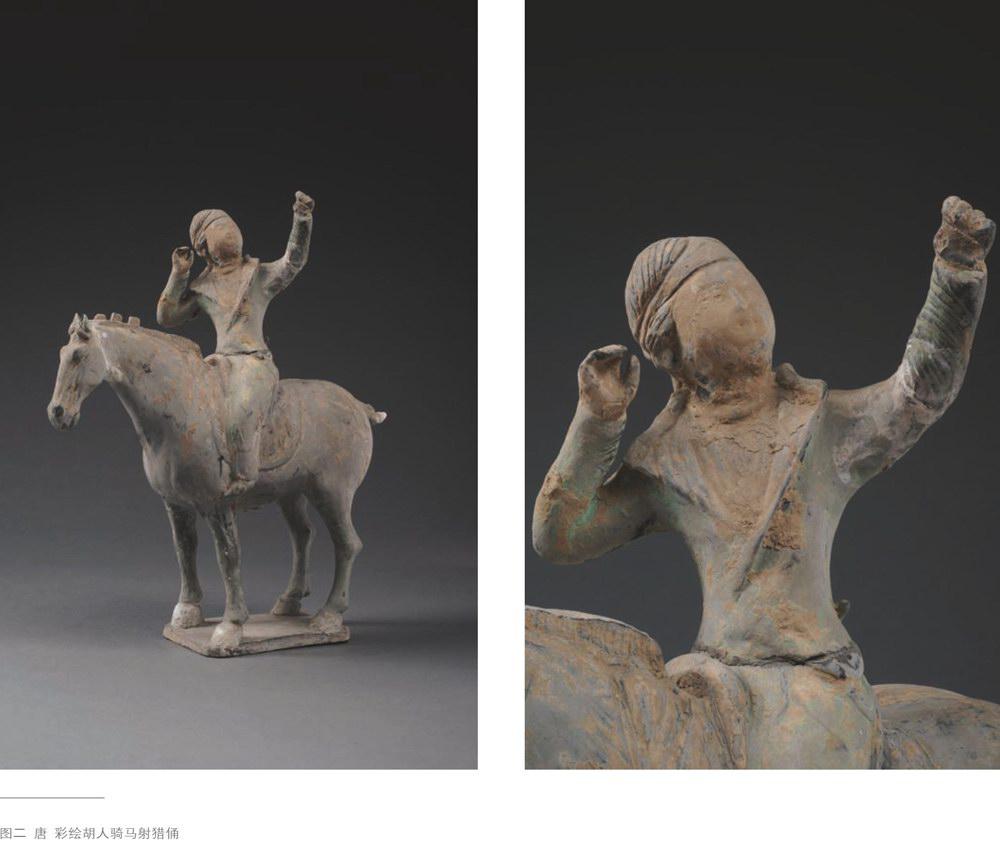

唐彩绘胡人骑马射猎俑(图二),1960年陕西省乾县永泰公主墓出土。高33、长27厘米。马鞍上的骑士,头扎布巾,身穿淡绿色左衽大翻领胡服,足穿小蛮靴,脚踩马镫,身体略向左侧,抬头仰望,注视天空中飞翔的猎物,两手作张弓搭箭的弋射姿势。该俑头扎帛巾,有似唐代吐蕃人,其身份可能是当时的吐蕃族“质子”或公主府中的吐蕃族侍从。

唐彩绘胡人骑马带犬狩猎俑(图三),1960年陕西省乾县永泰公主墓出土,高30.5、长32.5厘米。骑手为一胡人,头戴幞头,深目高鼻,络腮胡,身穿翻领袍服,外罩坎肩,身体侧向左方,左手半握作持缰状。马鞍后蹲坐着一只猎犬,胡人右臂高高举起,似正挥拳驱叱猎犬行猎。

擅长助猎的胡人在狩猎题材文物中频频出现,他们作为扈从跟随着主人,携带着猎豹、猞猁、鹰鹞等活跃于猎场上,其粗犷剽悍的性格淋漓尽致地被刻画出来。胡人猎师的出现进一步刺激促成了唐代狩猎风气的兴盛。

2.助猎动物

唐代贵族喜好狩猎,外出狩猎时常常携带鹰、犬、猎豹、猞猁等动物作为狩猎助手。关于助猎动物的文献记载颇多,如《新唐书·百官志》提到:“闲厩使押五坊,以供时狩:一日雕坊,二日鹘坊,三日鹞坊,四日鹰坊,五日狗坊”。唐代诗人韦庄在《观猎》诗中有精彩描写:“鹘翻锦翅云中落,犬带金铃草上飞”,反映出当时使用助猎动物狩猎之风尚。

狩猎中使用的助猎动物,除一部分来自唐朝本土外,很多的奇兽良马都是通过各种途径从西域各国得到的。唐代是一个善于吸收、融合外来文化的时代。西域各国为与大唐修好,曾纷纷向唐王朝进贡各种凶禽猛兽,以供皇帝贵族狩猎时使用。《旧唐书》《新唐书》《唐会要》《册府元龟》等唐代史料中,不乏对当时中西亚诸国盛产犬、豹并入贡于大唐的相关记载:《旧唐书·西戎传》载“(波斯)又多白马、骏犬,或赤日行七百里者,骏犬今所谓波斯犬也”;《新唐书·西域传》载“(石汗那)多赤豹”,“(骨咄)多良马、赤豹”;《唐会要》载“开元初,(康国)屡遣使献锁子甲……,兼狗、豹之类”。此外,《册府元龟·外臣部·朝贡》中记载各国进贡方物,如康国、吐火罗国、波斯国、米国献狮子,安国、龟兹献犬,史国、大食献豹,渤海、棘鞨等东北地区献鹰等等,不胜枚举。

从唐代狩猎题材的出土文物中可见到助猎的动物有犬、鹰、猎豹、猞猁等,陕西历史博物馆藏有多件这样的文物,这些考古实物资料刻画出助猎动物的生动形象。

唐三彩骑马带犬狩猎俑(图四),1960年陕西省乾县永泰公主墓出土,高32、长35厘米。一只猎犬蹲卧于猎手身后的垫子上,昂首挺胸,双眼机警地注视前方,似正在寻觅猎物。此犬细颈、小头、长腿,极似唐人行猎中最常用的波斯犬。这种波斯犬出猎时“犬于马上设褥以抱之”,在狩猎时非常凶猛,速度极快,是西域各国为迎合唐朝贵族王公等狩猎的需要,向唐朝贡献的主要礼品之一。

唐三彩骑马架鹞狩猎俑(图五),1971年陕西省乾县懿德太子墓出土。高35.5、长28厘米。骑士右手架一鹞,左手似乎正在抚其颈羽。鹞属飞禽,是猎鹰的一种,体型较小,短翅,人们喜欢用它来猎取鹌鹑、鸽子和其他一些生活在繁茂树木上的小鸟。在唐代,放鹰打猎是一种十分普遍的娱乐性活动,宫廷设有专门饲养四种猎鹰的鹰坊,即雕、鹘、鹞和鹰。这种助猎动物是当时上等的猎禽,曾作为土贡进献朝廷。

唐彩绘胡人骑马斗豹俑(图六),1960年陕西省乾县永泰公主墓出土,高30.5厘米。骑马胡人头戴幞头,浓眉虬髯,身穿翻领袍服,下着窄腿裤,足蹬靴。一只凶猛的猎豹扑跃至马的臀部,张牙舞爪,胡人在马上侧身用左手抓住身后豹子,怒视断喝,右手高举握拳作击打状。这种猎豹主要用来猎取麂鹿、羚羊、野猪等。唐代驯服用来狩猎的豹子主要是依靠外来的贡品。

此外,猞猁也是唐代狩猎活动中不可或缺的助猎动物。猞猁又名猞猁狲(大山猫),是一种猫科的小猛兽,外形似猫但比猫大,狩猎时很快就能抓住奔跑的猎物。西亚波斯人一贯以最善于调教猞猁而闻名。当主人率领队伍出游时,猞猁往往坐在马后背的厚垫上,一起出行。唐代狩猎题材文物中,猞猁形象时常出现,比如彩绘骑马带猞猁狩猎俑(图七)背后就蹲坐着一只猞猁;在唐章怀太子墓壁画《狩猎出行图》中,猞猁在左下方的马尻上。

唐代狩猎活动中,通过凶猛迅疾的波斯犬、矫健敏捷的猎豹、蹿跳入云的猞猁、冲天欲飞的鹰隼等多数从西域国家引进的各种助猎动物,不仅直接传达了当时使用助猎动物狩猎之风尚,更进一步表明了唐代狩猎活动在一定程度上受到中西亚文化的影响。

3.器物纹饰

陕西历史博物馆藏有一枚唐狩猎纹铜镜(图八),1955年陕西省西安东郊王家坟唐墓出土,直径15厘米。该铜镜以钮座为中心展开的是一副骑马狩猎图,四名骑手催马奋进,马前各种野兽奔突逃窜。其中一名猎手执长矛,追击一只狮子,狮子无路可逃,翻身扑咬。其他猎手使用弯弓套索,猎捕鹿和野兔、野猪。铜镜上这些鲜活的动态造型,将唐代狩猎的场面表现得栩栩如生。

在该铜镜所反映的狩猎场景中,有一只狮子作为猎物生动出现。狮子,古称“狡猊”,原非中国本土所产,而是来自于非洲、西亚等地。强大的唐王朝威名遠播,不时有远方诸国前来进贡、交好,其中狮子充任其进贡之厚礼之一。唐代文献中多次提到康国、米国、波斯、拂菻、吐火罗、大食国等地献狮子。《册府元龟》“外臣部朝贡条”载,贞观九年(635)康国献狮子;显庆二年(657)正月吐火罗国献狮子;开元七年( 719)正月石拂国王遣吐火罗国大首领献狮子二、羚羊二,四月诃昆施国捺塞使吐火罗大首领罗摩娑罗献狮子及无色鹦鹉;开元十年(722)波斯国遣使献狮子;开元十六年(728)米国王遣使献狮子;开元十七年(729)米使献胡旋女三人及豹、狮子各一。狮子处于西域文化和华夏文化的交叉点上,作为西域贡品之猎物出现在狩猎题材的文物中,成为中西文化交流的一个佐证。

4.载体器型

何家村窖藏出土的一批唐代金银器中,有一件狩猎纹高足银杯(图九),通高7.3、口径6、底径3.4厘米。这是一件反映唐人狩猎生活的典型器物,杯身的主题纹饰刻画出两幅狩猎场景:第一幅为两名武士骑着马前后夹击奋力奔逃的野猪;第二幅是一位武士左手持弓策马追赶一只惊恐的小鹿,离弦的那支箭已经射穿了小鹿的背部,而另一只鹿无暇顾及正在奋力逃命,跑在前方的武士策马回首看着眼前发生的这一幕;前方还有一只正在逃跑的狐狸。这件高足杯的狩猎图中四位马上武士的英姿形象地反映了古代帝王贵族的狩猎生活。

高足杯这种器型并不见于中国传统器型中,齐东方先生研究认为,此形制应为罗马风格的器物,拜占庭时仍沿用,因此唐代高足杯可能源于拜占庭的影响。不过由于萨珊控制着中国通往拜占庭的交通要道,所以可能通过萨珊产生间接影响,因而唐代的高足杯应该受古罗马 拜占庭系统的影响。

综上所述,藏于陕西历史博物馆的这批唐代狩猎题材文物,以其杰出的艺术特色和震撼人心的魅力,不仅再现了唐人纵马飞驰出行狩猎的宏大场面,进一步证实了唐人热衷狩猎的时代风尚,而且生动地反映了当年那些源自西域的胡人所带来的异域风俗及文化对唐代社会生活的深刻影响,充分体现了唐代中西文化交流的时代特征。